AI赋能教育智变:RAG技术如何重塑从“统一教学”到“个性化学习”的体验

本文探讨RAG(检索增强生成)技术如何解决教育培训领域的核心痛点,包括个性化与规模化的矛盾、知识传递与能力培养的脱节等问题。文章从教育场景实际需求出发,详细拆解RAG技术的三大核心模块(文档处理、向量数据库、大模型交互),并提供一个完整的"Python编程智能答疑系统"实现示例。该系统能基于教材精准回答学生问题,自动标注知识来源,有效降低教师重复性工作量。最后指出RAG技术未来在教育领域的三大发展

引言

在教育培训领域,“个性化” 与 “规模化” 的矛盾、“知识传递” 与 “能力培养” 的脱节,以及 “优质资源” 与 “广泛覆盖” 的失衡,是长期存在的痛点。而以 RAG(检索增强生成)为代表的 AI 技术,正在为这些问题提供全新的解决方案。

这篇文章不聊复杂的神经网络原理,也不用 “深度学习”“ transformer 架构” 这类让教育工作者望而生畏的术语,而是从教育场景的实际需求出发,拆解 RAG 技术如何落地为可直接使用的教学工具,并用一个完整的 “智能答疑系统” 示例,带你看懂技术细节与应用逻辑。

一、教育行业的痛点:AI 能解决什么?

在谈技术之前,我们必须先明确:AI 不是来 “替代教师” 的,而是来 “解放教师” 的。传统教育模式下,教师的大量精力被消耗在重复性工作上,无法聚焦于真正需要人文关怀和创造性的环节。

1. 重复性答疑占用大量精力

学生在预习、复习时会遇到大量基础问题,如 “这个函数的参数怎么用?”“这个知识点在教材第几页?”。这类问题占比高达 60% 以上,却需要教师反复解答,效率极低。

2. 个性化学习难以规模化

每个学生的知识薄弱点不同,理想的教学应该是 “千人千策”。但在班级授课制下,教师无法为每个学生定制学习路径,只能按 “平均水平” 推进,导致优生 “吃不饱”、后进生 “跟不上”。

3. 教学资源更新与复用效率低

教材、课件、题库等教学资源多以 PDF、Word 等静态形式存在,难以被快速检索和二次利用。例如,教师想找一道关于 “一元二次方程” 的练习题,可能需要翻阅多个题库文档,耗时耗力。

二、RAG 技术:教育场景的 “智能知识管家”

RAG 技术的核心价值,正是解决 “知识的精准检索与智能生成” 问题。简单来说,它就像一个 “有记忆、会思考的智能助教”:先从你提供的教学资源(教材、课件、题库)中 “学习” 知识,再根据学生的问题,精准找到相关知识点,最后用通俗易懂的语言生成回答。

RAG 与传统 AI 的核心区别

很多人对 AI 的印象是 “一本正经地胡说八道”(即 “幻觉”),而 RAG 恰好解决了这个问题。它的回答严格基于你提供的权威教学资源,而不是依赖大模型的 “模糊记忆”,这对教育场景至关重要 —— 错误的知识传递会带来严重后果。

| 对比维度 | 传统大模型(如直接调用 GPT-4) | RAG 技术 |

|---|---|---|

| 知识来源 | 训练数据(截止到某个时间点) | 自定义教学资源(教材、课件等) |

| 回答准确性 | 可能出现 “幻觉”(编造知识) | 基于检索到的资源生成,可追溯 |

| 场景适配性 | 通用场景,无行业针对性 | 可定制化,适配具体学科 / 教材 |

| 知识更新 | 需重新训练模型(成本高) | 直接更新资源库(成本低) |

RAG 在教育场景的核心能力

- 精准答疑:学生提问后,RAG 能快速从教材、课件中找到对应的知识点,生成带 “引用来源” 的回答,让学生知道 “这个知识点来自哪本教材的第几页”。

- 个性化辅导:根据学生的提问历史,识别知识薄弱点(如 “多次询问 一元二次方程”),自动推荐相关练习题和补充资料。

- 教学资源管理:将分散的 PDF 课件、Word 教案、Excel 题库转化为 “可检索的知识网络”,教师只需输入关键词(如 “牛顿第二定律 例题”),即可快速找到所需资源。

三、RAG 技术落地教育场景的关键细节

要让 RAG 真正服务于教学,不能只停留在概念层面。下面从技术实现的角度,拆解一个教育场景 RAG 系统的核心模块和关键决策。

核心模块:RAG 系统的 “三大件”

一个最小可用的教育 RAG 系统,由以下三个核心模块组成,它们的协同工作决定了系统的效果。

1. 文档处理模块:把 “静态教材” 变成 “可检索知识”

教学资源多为 PDF、Word 等非结构化文档,直接喂给大模型无法高效利用。这个模块的作用是 “拆分文档、提取关键信息”。

- 关键步骤:

- 文档加载:使用工具(如 Python 的

PyPDF2、python-docx)读取 PDF 课件、Word 教案。 - 文本分割:将长文档拆分为 “知识单元”(如按段落、按知识点拆分),避免单次检索内容过长。拆分粒度很关键 —— 过细会丢失上下文,过粗会降低检索精度。在教育场景中,通常按 “知识点” 拆分(如一个定义、一个例题为一个单元)。

- 元数据标注:为每个知识单元添加标签,如 “教材名称”“章节”“页码”“题型(例题 / 习题)”,方便后续精准过滤(如 “只检索第 3 章的例题”)。

- 文档加载:使用工具(如 Python 的

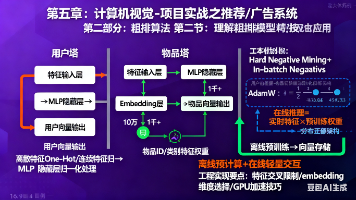

2. 向量数据库模块:给 “知识单元” 编个 “智能索引”

人类通过关键词搜索(如 “搜索‘牛顿定律’”),而 AI 通过 “语义相似性” 检索(如 “搜索‘为什么苹果会落地’”,能关联到 “牛顿万有引力定律”)。向量数据库就是实现这一功能的核心。

- 关键步骤:

- 文本向量化:使用 Embedding 模型(如

BERT、Sentence-BERT或开源的m3e-base)将每个知识单元转化为 “向量”(一串数字),向量的相似度代表知识的相关性。 - 向量存储:将向量和对应的知识单元、元数据存入向量数据库(如开源的

FAISS、Milvus,或云服务如阿里云向量数据库)。 - 检索策略:当学生提问时,先将问题转化为向量,再到向量数据库中检索 “Top 3-5 个最相似的知识单元”,作为后续回答的 “素材”。

- 文本向量化:使用 Embedding 模型(如

3. 大模型交互模块:把 “检索到的知识” 变成 “易懂的回答”

这一步是 RAG 的 “大脑”,负责将检索到的知识单元整理成自然、易懂的回答,同时避免 “幻觉”。

- 关键步骤:

- Prompt 设计:给大模型一个明确的 “指令”,例如:“你是一名 Python 老师,请基于以下参考资料(来自《Python 编程基础》第 5 章),用学生能理解的语言回答问题。如果参考资料中没有相关内容,直接说明‘该问题未在教材中找到对应知识点’。回答结尾请注明参考资料的页码。” 清晰的 Prompt 是保证回答质量的关键。

- 回答生成:大模型基于 Prompt 和检索到的知识单元,生成回答。在教育场景中,需限制大模型 “不编造超出参考资料的内容”,确保知识的准确性。

- 引用标注:强制大模型在回答结尾标注 “参考来源”(如 “参考:《Python 编程基础》P58 5.2.1 列表与元组的区别”),方便学生溯源,也让教师能验证回答的准确性。

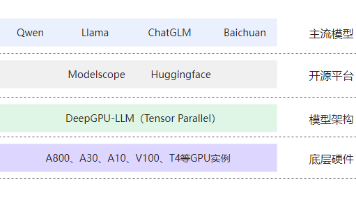

技术选型建议:平衡 “效果” 与 “成本”

对于教育机构或个人开发者,无需追求最先进的技术,选择 “够用、易部署、低成本” 的方案更实际。

| 模块 | 开源方案(适合小团队 / 个人) | 商业方案(适合企业级应用) |

|---|---|---|

| 文档处理 | Python(PyPDF2 + python-docx) | 阿里云 OCR、腾讯云文档解析 |

| Embedding 模型 | m3e-base(中文支持好,轻量) | 阿里云 Embedding、OpenAI Embedding |

| 向量数据库 | FAISS(轻量,适合单机部署) | Milvus、阿里云向量数据库 |

| 大模型 | 通义千问开源版、Llama 2(需微调) | GPT-4、通义千问 API、文心一言 API |

| 框架整合 | LangChain(Python,易上手) | LangChain、LlamaIndex |

四、实战示例:搭建一个 “Python 编程智能答疑系统”

下面通过一个具体的示例,带你从零开始搭建一个基于 RAG 的 “Python 编程智能答疑系统”。该系统能基于《Python 编程基础》PDF 教材,自动回答学生的编程问题,并标注知识点来源。

步骤 1:准备工作

- 硬件要求:普通电脑(8G 内存以上,若使用开源大模型需 16G 以上)。

- 软件环境:Python 3.9+,安装必要依赖包:

pip install langchain pypdf2 sentence-transformers faiss-cpu openai # 若用开源大模型,替换openai为对应包- 教学资源:《Python 编程基础》PDF 教材(假设包含 “列表与元组”“函数定义” 等章节)。

步骤 2:文档处理与向量库构建

编写 Python 代码,将 PDF 教材转化为可检索的向量库。

from langchain.document_loaders import PyPDFLoader

from langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSplitter

from langchain.embeddings import HuggingFaceEmbeddings

from langchain.vectorstores import FAISS

# 1. 加载PDF教材

loader = PyPDFLoader("Python编程基础.pdf") # 你的教材路径

documents = loader.load()

# 2. 分割文档:按知识点拆分(chunk_size=500字符,chunk_overlap=50字符避免上下文丢失)

text_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(

chunk_size=500,

chunk_overlap=50,

separators=["\n\n", "\n", "。", ","] # 中文分割符

)

split_docs = text_splitter.split_documents(documents)

# 3. 为每个知识单元添加元数据(如页码)

for doc in split_docs:

# 从文档元数据中提取页码(PyPDFLoader默认会记录page_number)

doc.metadata["source"] = f"《Python编程基础》P{doc.metadata['page']}"

# 4. 初始化Embedding模型(使用中文开源模型m3e-base)

embeddings = HuggingFaceEmbeddings(model_name="moka-ai/m3e-base")

# 5. 构建向量库并保存到本地

vector_db = FAISS.from_documents(split_docs, embeddings)

vector_db.save_local("python_textbook_vector_db") # 向量库保存路径步骤 3:搭建答疑交互系统

编写代码实现 “学生提问→RAG 检索→大模型回答” 的完整流程。

from langchain.vectorstores import FAISS

from langchain.embeddings import HuggingFaceEmbeddings

from langchain.chat_models import ChatOpenAI

from langchain.chains import RetrievalQA

from langchain.prompts import PromptTemplate

# 1. 加载本地向量库

embeddings = HuggingFaceEmbeddings(model_name="moka-ai/m3e-base")

vector_db = FAISS.load_local("python_textbook_vector_db", embeddings, allow_dangerous_deserialization=True)

# 2. 初始化大模型(这里使用OpenAI GPT-3.5,也可替换为开源大模型如通义千问)

llm = ChatOpenAI(model_name="gpt-3.5-turbo", temperature=0.2) # temperature=0.2使回答更严谨

# 3. 设计教育场景专属Prompt

prompt_template = """

你是一名Python编程老师,负责基于学生提供的教材内容回答问题。请严格遵守以下规则:

1. 回答必须基于参考资料,不得编造教材中没有的知识。

2. 用简洁、易懂的语言解释,避免使用过于专业的术语;如果必须使用,请给出解释。

3. 回答结尾必须注明所有参考资料的来源(格式:参考:[来源])。

4. 如果参考资料中没有相关内容,直接回答:“抱歉,该问题未在《Python编程基础》教材中找到对应知识点,请咨询老师。”

参考资料:

{context}

学生问题:{question}

你的回答:

"""

prompt = PromptTemplate(template=prompt_template, input_variables=["context", "question"])

# 4. 构建RAG问答链

qa_chain = RetrievalQA.from_chain_type(

llm=llm,

chain_type="stuff", # 将所有检索到的知识单元“填充”到Prompt中

retriever=vector_db.as_retriever(k=3), # 检索Top 3个最相关的知识单元

chain_type_kwargs={"prompt": prompt},

return_source_documents=True # 返回检索到的原始文档(用于验证)

)

# 5. 测试交互

def answer_question(question):

result = qa_chain({"query": question})

print("回答:", result["result"])

# 可选:打印检索到的原始资料(用于教师验证)

# print("\n检索到的参考资料:")

# for doc in result["source_documents"]:

# print(f"- {doc.metadata['source']}: {doc.page_content[:100]}...")

# 学生提问示例

answer_question("Python中的列表和元组有什么区别?")

answer_question("如何用Python实现神经网络?") # 教材中没有的内容步骤 4:运行效果演示

示例 1:教材中存在的知识点

学生提问:Python 中的列表和元组有什么区别?

系统回答:在 Python 中,列表和元组都是用于存储多个元素的容器,但主要有两个区别:

- 语法不同:列表用方括号

[]定义(如a = [1, 2, 3]),元组用圆括号()定义(如b = (1, 2, 3))。 - 可变性不同:列表是 “可变的”(可以添加、删除、修改元素,如

a.append(4)),而元组是 “不可变的”(一旦创建,无法修改元素)。

参考:《Python 编程基础》P58 5.2.1 列表与元组的定义;《Python 编程基础》P60 5.2.2 列表与元组的可变性对比

示例 2:教材中不存在的知识点

学生提问:如何用 Python 实现神经网络?

系统回答:抱歉,该问题未在《Python 编程基础》教材中找到对应知识点,请咨询老师。

五、RAG 赋能教育的未来展望

RAG 技术目前已经能很好地解决 “知识检索与答疑” 这类重复性工作,但教育的核心是 “育人”,未来的发展将更聚焦于 “个性化” 和 “能力培养”。

- 多模态 RAG:除了文本教材,未来的系统将支持图片(如公式、图表)、音频(如课堂录音)、视频(如实验演示)的检索。例如,学生提问 “如何画受力分析图?”,系统能检索到教材中的示意图和相关讲解视频。

- 自适应学习路径:基于学生的提问历史和答题数据,RAG 系统能自动识别知识漏洞,生成个性化学习路径(如 “先复习‘函数参数’,再做 3 道相关习题,最后观看补充视频”)。

- 教师辅助工具:不仅服务学生,还能为教师提供备课支持,如 “根据本节课知识点,自动生成 10 道练习题和 2 个课堂案例”,大幅提升备课效率。

RAG 技术的价值,在于它让 AI 从 “通用的聊天工具” 变成了 “垂直领域的专业助手”。在教育场景中,它不是要替代教师,而是要成为教师的 “左手”—— 承担重复性工作,让教师有更多精力关注学生的思维成长和情感需求。

如果你是教育科技领域的开发者,不妨从一个简单的 “学科答疑系统” 开始尝试;如果你是教师,也可以关注这类工具如何优化你的教学流程。技术的落地从来不是一蹴而就的,但每一次小小的尝试,都在推动教育向更高效、更公平的方向发展。

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)