ZooKeeper Watcher机制深度解析:从原理到实践,构建高响应的分布式系统

在分布式系统的世界里,如何及时感知状态变化并作出响应,是一个核心且富有挑战性的问题。Apache ZooKeeper,作为分布式服务的协调大师,其强大的状态同步能力,很大程度上归功于其精心设计的 Watcher(观察者)机制。本文将深入剖析Watcher机制的工作原理、特性、使用方式以及最佳实践,并结合Mermaid流程图和序列图,帮助您彻底掌握这一关键技术。

在分布式系统的世界里,如何及时感知状态变化并作出响应,是一个核心且富有挑战性的问题。Apache ZooKeeper,作为分布式服务的协调大师,其强大的状态同步能力,很大程度上归功于其精心设计的 Watcher(观察者)机制。本文将深入剖析Watcher机制的工作原理、特性、使用方式以及最佳实践,并结合Mermaid流程图和序列图,帮助您彻底掌握这一关键技术。

一、 Watcher机制概述:分布式系统的“神经末梢”

1.1 什么是Watcher机制?

Watcher机制本质上是一种异步回调机制,允许客户端在ZooKeeper服务器上的特定数据节点(ZNode)上注册一个监听。当该ZNode或其子节点发生变化(如数据更新、节点删除、子节点列表变更)时,ZooKeeper服务端会主动向注册监听的客户端发送一个事件通知。客户端在接收到通知后,可以执行预先设定的回调逻辑,从而实现基于事件驱动的编程模型。

简单来说,你可以将Watcher理解为分布式系统的“神经末梢”或“警报系统”。客户端不需要不断地轮询ZooKeeper服务器(“你变了吗?”),而是设置一个监听点(“变了就告诉我”),从而实现了高效、实时的状态感知。

1.2 Watcher的核心特性

理解Watcher,必须掌握它的几个核心特性,这些特性决定了它的行为和用法:

-

一次性触发(One-time trigger): 这是Watcher最重要的特性。当Watcher被触发后,即客户端收到事件通知后,该Watcher就会被移除。如果客户端需要继续监听后续的变化,必须在回调函数中重新注册Watcher。

-

优点:避免了在节点频繁变化时产生大量的通知,减轻网络和客户端的压力。

-

缺点:可能存在事件丢失的风险。如果在客户端收到通知并重新注册Watcher的间隙,ZNode再次发生了变化,客户端将感知不到这次变化。

-

-

轻量级(Lightweight): Watcher通知本身只包含事件类型(如NodeDeleted)、连接状态(KeeperState)和被监视的ZNode路径,不包含变化的具体内容。客户端收到通知后,如果需要知道变化后的新数据或新的子节点列表,必须主动去ZooKeeper服务器上重新查询。

-

异步通知(Asynchronous Notification): 通知是由ZooKeeper服务器端异步发起的,客户端会在另一个线程中处理该事件。

-

先注册后监听(Watch before Listen): Watcher的设置是在读操作(如

exists,getData,getChildren)中完成的。这意味着,客户端必须先发起一个读取请求,并在该请求中附带Watcher,才能建立起监听。

二、 Watcher的工作原理与工作流程

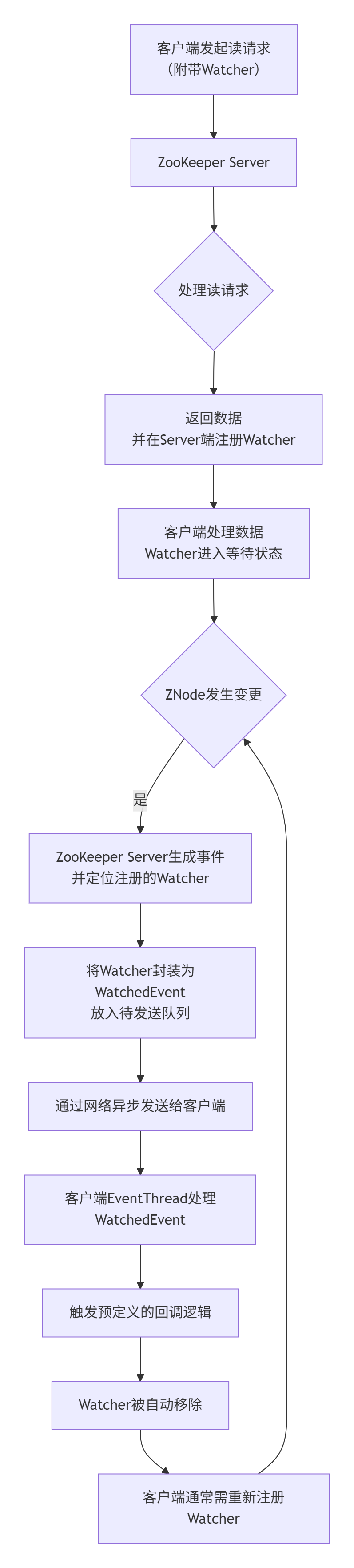

为了直观地理解Watcher的完整生命周期,我们首先通过一个流程图来展示从注册到触发的全过程。

流程解读:

-

注册阶段:客户端通过调用

getData,getChildren或exists方法,并在参数中传入一个Watcher对象(或实现Watcher接口的回调函数)。这个请求到达ZooKeeper服务器后,服务器在返回数据的同时,会在内存中记录一个映射关系:“这个客户端正在监视这个ZNode路径的某种事件”。 -

等待阶段:客户端继续执行其他逻辑,Watcher在后台等待。

-

触发与通知阶段:当另一个客户端(或同一个客户端)对被监听的ZNode进行了修改(如

setData,delete,create),ZooKeeper服务器会检测到这一变更。 -

事件处理阶段:服务器根据变更类型(删除、数据更新等)生成一个

WatchedEvent对象,然后查找所有监听了该路径的Watcher,并将其放入一个专门的发送队列,异步地发送给对应的客户端。客户端的EventThread会接收到这个事件,并调用相应的process方法。 -

后续行动:Watcher被触发后自动失效。在客户端的回调逻辑中,通常需要重新注册Watcher以继续监听后续变化,并重新读取ZNode的数据以获取最新状态。

三、 Watcher的事件类型与API使用

3.1 核心事件类型

Watcher事件主要分为两类:通知状态(KeeperState) 和 事件类型(EventType)。

-

KeeperState:表示客户端与服务器之间的连接状态变化。

-

SyncConnected: 客户端与服务器成功建立连接或恢复连接。这是进行正常操作的前提。 -

Disconnected: 客户端与服务器断开连接。此时会话(Session)仍有效,但无法进行操作。 -

Expired: 会话过期。这是最严重的状态,此时在该会话下创建的临时节点和所有Watcher都会丢失。 -

AuthFailed: 认证失败。

-

-

EventType:表示ZNode上发生的具体数据变化。

-

None: 通常与KeeperState变化一起使用,表示连接状态发生了变化。 -

NodeCreated: 被监听的节点被创建。通过exists方法设置Watcher可监听此事件。 -

NodeDeleted: 被监听的节点被删除。通过exists或getData方法设置Watcher可监听此事件。 -

NodeDataChanged: 节点的数据内容发生变化。通过exists或getData方法设置Watcher可监听此事件。 -

NodeChildrenChanged: 节点的子节点列表发生变化(子节点被创建或删除)。通过getChildren方法设置Watcher可监听此事件。注意:此事件不告知是哪个子节点发生了变化,仅通知列表有变。

-

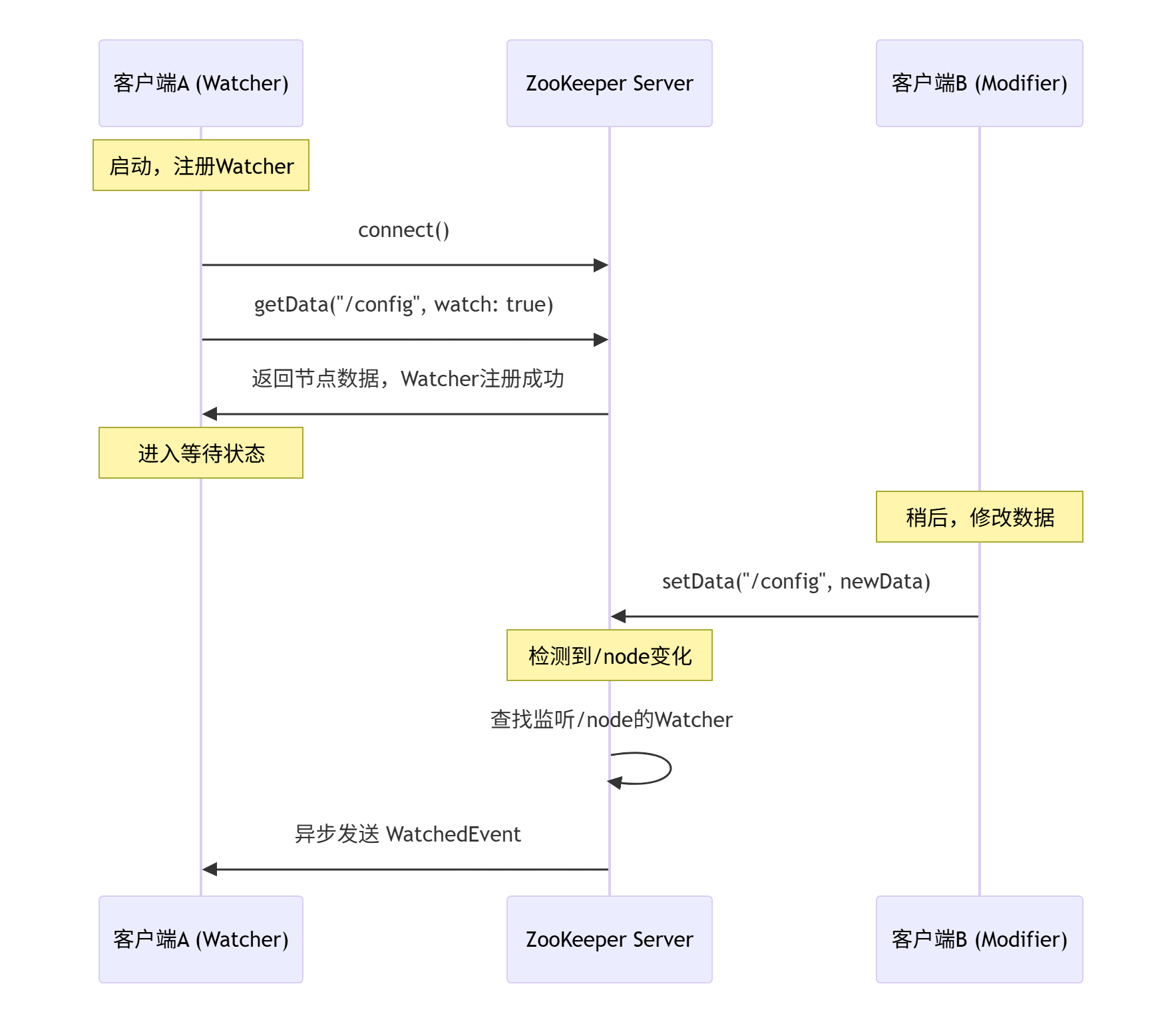

3.2 交互序列图

以下序列图展示了一个典型的“客户端A监听节点数据变化,客户端B修改节点数据”的交互场景。

3.3 代码示例(Java)

// 实现Watcher接口

public class MyWatcher implements Watcher {

private ZooKeeper zk;

public MyWatcher(String connectString) throws IOException {

this.zk = new ZooKeeper(connectString, 3000, this); // this作为默认Watcher

}

@Override

public void process(WatchedEvent event) {

String path = event.getPath();

Event.EventType type = event.getType();

Event.KeeperState state = event.getState();

// 1. 处理连接状态事件

if (state == Event.KeeperState.Expired) {

System.out.println("Session expired, reconnecting...");

// ... 重连逻辑

return;

}

// 2. 处理节点事件

if (type == Event.EventType.NodeDataChanged) {

System.out.println("Node " + path + " data changed!");

try {

// 重新注册Watcher并获取新数据

byte[] newData = zk.getData(path, this, null);

System.out.println("New data: " + new String(newData));

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

} else if (type == Event.EventType.NodeDeleted) {

System.out.println("Node " + path + " deleted!");

}

// ... 处理其他事件类型

}

public void watchNode(String path) throws KeeperException, InterruptedException {

// 初始注册Watcher

zk.getData(path, this, null);

}

}四、 Watcher的最佳实践与常见陷阱

4.1 最佳实践

-

始终处理连接状态:在

process方法中,首先要判断KeeperState,特别是Expired状态。会话过期后,所有临时节点和Watcher都会丢失,需要完整的重建逻辑。 -

收到通知后重新注册并获取数据:由于Watcher是一次性的,且通知不包含数据,因此回调函数中必须包含重新注册Watcher和重新读取数据的逻辑。

-

使用

getChildren实现集群管理:监听一个临时节点(如/members)的getChildrenWatcher,可以非常高效地实现服务上下线的动态感知,是服务发现和集群管理的经典模式。 -

处理好敏感时期(Session失效到重建期间)的变化:在客户端重连期间,ZNode可能已经发生了变化,而客户端可能错过了Watcher通知。因此,在连接恢复后,除了重新注册Watcher,还应该主动进行一次全量状态同步。

4.2 常见陷阱

-

消息丢失:由于Watcher的一次性特性,在连续快速变更的场景下,可能会丢失中间状态的变化。如果业务要求强一致性,不能完全依赖Watcher,可能需要结合其他机制(如版本号校验)。

-

“羊群效应”:如果成百上千的客户端都监听同一个ZNode(如一个全局配置节点

/config),当这个节点发生变化时,ZooKeeper服务器会同时向所有客户端发送通知,可能造成网络风暴。可以考虑将配置分散到各个客户端自己的节点下,或使用领导选举模式,只有一个主节点负责监听和更新。 -

未及时重新注册:在回调函数中忘记重新注册Watcher,会导致后续变化无法被感知。

五、 总结

ZooKeeper的Watcher机制以其简洁、高效的设计,为分布式系统提供了可靠的事件驱动模型。它通过一次性触发、轻量级通知等特性,在保证实时性的同时,避免了系统被海量通知压垮。深入理解其工作原理、事件类型和“先注册后监听”的模式,是正确、高效使用ZooKeeper的基石。

尽管它存在“消息可能丢失”的弱点,但在大多数协调场景(如配置管理、服务发现、领导选举、分布式锁)中,它已经足够强大。通过遵循最佳实践,并清晰地认识到其边界,开发者可以充分利用Watcher机制,构建出高响应、可扩展的分布式应用。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)