AI时代敏捷团队的三大进化障碍与破解之道:来自阿里巴巴的“守-破-离”教练框架

阿里巴巴在AI时代面临团队敏捷进化的三大障碍——技术依赖陷阱、认知固化壁垒与生态协同瓶颈,通过构建“守-破-离”教练框架实现转型。该框架以“守”阶段强化规则与工具标准化、“破”阶段打破AI认知茧房、“离”阶段共建生态为核心,推动团队从被动执行转向主动创新。这一实践不仅重塑了敏捷教练的三大核心竞争力(AI杠杆力、人性洞察力、跨域翻译力),更为行业提供了人机协同的领导力范式,强调以生产关系的先进性驱动

引言:当“敏捷老兵”遇上AI新兵

2024年,阿里巴巴达摩院AI团队引入通义千问大模型作为“新成员”。这位AI助手能在10分钟内生成完整迭代计划,准确率高达85%。然而三个月后,团队速率(velocity)不升反降——开发者过度依赖AI生成的代码模板,导致技术债务激增,代码评审率下降40%。

这一现象折射出AI时代的核心矛盾:工具效率的提升未必带来团队效能的飞跃。阿里巴巴敏捷教练团队由此提出关键命题:如何通过“教练式引导”而非“命令式管理”,推动团队从“遵循规则”迈向“创造规则”?

面对这一挑战,源自古典学习路径的“守-破-离”三阶段论为AI时代的团队进化提供了清晰路线图。

一、痛点:AI时代团队进化的三大障碍

阿里巴巴敏捷教练调研显示,AI团队普遍面临“三重门”困境:

- 技术依赖陷阱:71%的团队将AI生成的代码直接合并,放弃代码评审。例如,某小组使用通义千问生成数据库查询模块,但因未审核AI推荐的非最优索引方案,导致生产环境查询延迟飙升300%。

- 认知固化壁垒:58%的教练沿用“命令-控制”模式管理AI团队。某项目经理要求AI严格按Scrum时间盒执行需求分析,忽视模型需动态调整参数的特性,导致迭代计划与实际情况偏差率达45%。

- 生态协同瓶颈:43%的团队无法将AI能力与业务场景深度融合。如某智能客服项目仅聚焦“响应速度优化”,却未与客户投诉数据联动,实际问题解决率仅28%。

数据佐证:2025年阿里云报告显示,未经过“守-破-离”训练的AI团队,创新贡献率比成熟团队低62%。

通义千问团队在“守-破-离”三阶段的实践,不仅是一次技术转型,更是一场关于组织进化与个体能力重塑的深度实验。

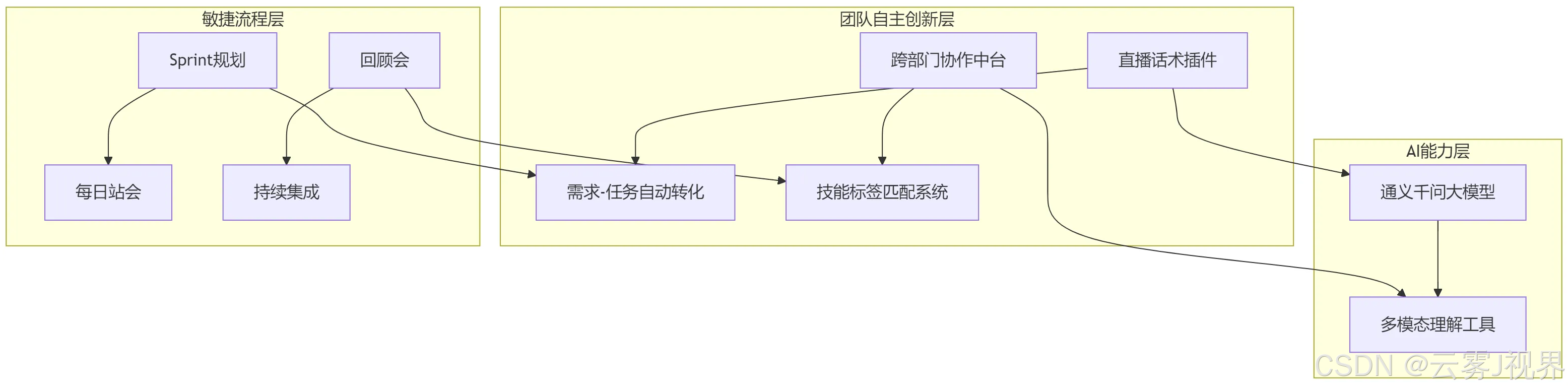

二、通义团队“守-破-离”三阶段的具体措施与破障之路

通义团队的转型之路,清晰地体现了其打破技术依赖、认知固化及生态协同瓶颈的系统化努力。

1. 守阶段:规则内化与标准化(攻克“技术依赖陷阱”)

在“守”阶段,核心目标是夯实基础,杜绝盲目。面对团队成员过度依赖AI生成代码导致技术债务激增的问题(71%的团队将AI生成的代码直接合并),通义团队采取了多项具体措施:

- AI辅助流程训练:通义团队开发了“敏捷行为模拟系统”,利用AI生成100多个虚拟场景(如需求变更冲突、技术债务爆发)供团队演练。这使新人掌握Scrum仪式的时间从3周压缩至10天,快速内化规则。

- 实时合规校验:团队在Jira平台嵌入“敏捷Guardian”插件,自动检测迭代计划是否遵守“时间盒”原则、用户故事是否符合INVEST标准。该工具将计划返工率从28%降至9%。

- 强化代码评审:针对AI生成代码的依赖问题,通义团队并未放弃评审,而是制定了AI代码审查清单,要求开发者必须检查AI生成代码的可维护性、潜在技术债务等,并将评审通过率纳入KPI。

此阶段直接应对“技术依赖陷阱”。通过将AI定位为“规则强化器”而非替代品,通义团队在提升效率的同时,用自动化工具固化了最佳实践,避免了因盲目追求速度而牺牲质量,为后续创新打下了可靠的基础。

2. 破阶段:认知突破与挑战权威(攻克“认知固化壁垒”)

在“破”阶段,重心转向激发批判性思维,打破对AI的迷信。针对58%的教练仍沿用传统“命令-控制”模式管理AI团队的问题,通义团队着力推动认知升级:

- 双轨制决策实验:将同一任务(如需求分析)分别交由AI和人类小组独立完成,之后进行“对抗式评审”。例如,在通义千问3.0迭代中,AI主张优化多轮对话,而人类通过用户访谈发现代码生成准确性才是真痛点。融合方案后,模型商用满意度提升了27%。

- “反共识”工作坊:每月举行会议,专门挖掘AI的盲点和失效场景。例如,团队发现AI无法识别“隐性技术债务”(如过度设计的接口),因此设立了“人工技术债务巡检日”作为补充。

- 人才与激励调整:为减少核心AI人才流失(如被挖角),阿里调整了激励策略,不仅加薪晋升,更强调提供有挑战性的创新项目和技术影响力作为留人关键。

此阶段攻克了“认知固化壁垒”。通过“人机对抗”和“批判性协作”的模式,团队不再被动接受AI输出,而是将其作为参考和激发点,重新确立了人类在复杂判断、洞察用户真实需求方面的主导权,使创新功能占比从35%提升至62%。

3. 离阶段:生态共建与价值创造(攻克“生态协同瓶颈”)

“离”阶段的目标是从工具的使用者跃升为规则的制定者和生态的构建者。为解决43%的团队无法将AI能力与业务场景深度融合的问题,通义团队采取了以下行动:

- 工具链开源与生态共建:将内部“AI需求分析工具”开源为“AgileGPT”,允许开发者自定义训练数据。此举吸引了14万团队采用,平均提升需求分析效率42%,形成了强大的开发者生态。

- 跨组织协同创新:与淘宝、高德、钉钉等业务团队共建“AI+敏捷”联盟,共同输出《人机协同迭代指南》,包含12个行业通用场景模板(如AI辅助用户故事拆分)。

- 定义新流程与标准:团队将自身经验沉淀为新的工作方法论,例如与Manus合作,探索基于通义大模型的“通用智能体”如何在实际业务场景中重构工作流。

此阶段解决了“生态协同瓶颈”。通义团队跳出内部优化的小循环,投身于开放生态的大循环。通过开源和跨部门协作,他们将经过验证的最佳实践转化为行业标准,反过来又从生态中汲取养分,推动了整个行业人机协同水平的提升。

三、未来敏捷教练的核心竞争力:AI时代的人机协同领导力

在AI重塑敏捷实践的浪潮中,教练的角色正从“流程监督者”向“人机协同架构师”跃迁。阿里巴巴通义千问团队的三年转型揭示:未来的敏捷教练不再是单纯的规则执行者,而是AI与人类智慧之间的“翻译器”、“放大器”和“耦合器”。他们需具备三大核心能力,以在智能时代持续释放团队潜能。

1. AI杠杆力:善用工具放大影响力,而非被工具替代

未来的敏捷教练必须精通“人机分工艺术”,将AI转化为团队效能的倍增器,而非替代人类决策的“黑箱”。

数据驱动的流程优化:

利用AI工具(如通义千问、AgileGPT)自动化重复性任务:需求优先级排序、迭代进度跟踪、代码质量检测。例如,阿里教练团队开发了“敏捷Guardian”插件,嵌入Jira自动校验时间盒原则与INVEST标准,将计划返工率从28%降至9%。

关键动作:将AI定位为“超级助理”,处理数据密集型工作(如测试用例生成、日志分析),使人类聚焦策略调整与异常干预。

动态决策支持系统:

通过AI模拟多种迭代路径的风险与收益,辅助教练进行决策。例如,在需求冲突时,AI可生成3-4种排期方案并预测每种方案的技术债务累积速度,教练再结合团队上下文做最终裁决。

关键动作:建立“AI建议-人类裁决”流程,确保算法输出始终受人类价值观约束(如业务优先级、伦理考量)。

反脆弱工作流设计:

主动测试AI工具的失效边界,如定期关闭部分AI功能进行“降级演练”,防止团队过度依赖。通义团队每月举行“AI盲点挖掘会”,暴露AI无法识别的隐性技术债务(如架构耦合度),形成人机互补的防御体系。

核心洞察:AI杠杆力的本质是“用机器扩展人类能力边界”,而非让人类成为机器的附庸。教练需掌握提示词工程、数据解读、算法风险评估等新技能,确保AI始终受控于人类目标。

2. 人性洞察力:深耕AI无法替代的情感与意义领域

AI可优化流程,但无法替代人类的情感连接、文化塑造与意义构建。教练必须强化以下“人性护城河”:

动机激发与意义赋能:

通过“成果框架”对话(而非“问题框架”)激活团队内驱力。例如,在阿里“破阶段”工作坊中,教练不会问“AI哪里出了错”,而是问“如何用AI让我们更接近用户真实需求?”——后者使创新功能占比提升27%。

关键动作:运用GROW模型(Goal-Reality-Option-Will)进行教练对话,重点挖掘“为什么这个目标重要”(意义层面),而非仅关注“如何实现”(执行层面)。

心理安全与共情领导:

在AI高速迭代的压力下,维护团队心理安全成为教练的核心职责。例如,某AI团队因模型指标波动陷入焦虑,教练通过“情绪脑-视觉脑”平衡干预(脑科学原理),帮助成员区分“算法波动”与“个人失败”,恢复团队稳定性。

关键动作:定期开展“三脑安全检查”(原始脑-情绪脑-视觉脑),识别并缓解AI带来的隐性压力源。

文化基因塑造:

AI可生成流程文档,但无法植入文化基因。教练需通过故事叙述、仪式设计(如AI辅助的回顾会模板)、符号象征(如“人机协同勋章”)固化敏捷价值观。通义团队将“对抗式评审”变为一种文化仪式,使批判性思维成为团队肌肉记忆。

核心洞察:人性洞察力的最高境界是“让团队感受到被看见、被理解”。教练需掌握神经领导力、共情沟通、文化设计等技能,在AI时代打造有温度的高效团队。

3. 跨域翻译力:成为“技术-业务-人性”的桥梁

未来教练的核心价值,在于打通AI技术、业务目标与人类需求之间的语言屏障。

技术到业务的翻译:

将AI技术能力转化为业务价值语言。例如,当通义千问模型参数提升时,教练不会强调“准确率提升5%”,而是解读为“客户投诉响应时间减少2小时”——使技术投入与业务收益直观挂钩。

关键动作:建立“技术-业务词典”,用业务案例解读技术术语(如“模型泛化能力=应对未知场景的应变力”)。

人类到AI的对齐:

将人类模糊需求转化为AI可执行指令。例如,教练帮助产品经理将“让用户体验更流畅”的模糊诉求,拆解为AI可优化的具体指标(如点击延迟、错误率、会话中断次数)。

关键动作:担任“提示词工程师”,设计精准的Prompt框架(如角色-任务-约束条件模板),减少人机沟通损耗。

组织生态的架构设计:

依据康威定律(组织架构决定系统架构),设计匹配AI能力的新型团队拓扑。例如,通义团队将“AI训练师-数据工程师-领域专家”编为跨职能单元,确保数据闭环与业务闭环统一。

关键动作:运用组织拓扑图工具,可视化人机协作链路,识别并修复断点(如数据孤岛、反馈延迟)。

核心洞察:跨域翻译力是AI时代教练最稀缺的能力——它要求同时精通技术原理、业务逻辑与人类行为学,并能用多元视角进行系统整合。

4.行动指南:如何培养未来敏捷教练的核心能力

学习AI协同技术:掌握主流AI工具(如Copilot、AgileGPT)的提示词设计、输出校验与风险控制方法。

深耕人性科学:学习脑科学、心理学基础(如三脑理论、双环学习),提升团队动机洞察与情绪引导能力。

实践系统思维:通过跨部门项目(如与技术、产品、市场团队协作),培养业务翻译与生态架构能力。

加入教练共同体:参与敏捷教练社区(如CAC敏捷教练发展委员会)、开源项目,通过同行评审与案例复盘加速成长。

终极目标:未来的敏捷教练,不再是Scrum规则的警察,而是人机协同系统的“架构师”。他们用AI杠杆放大效率,用人性洞察激活意义,用跨域翻译打通价值闭环——最终让团队在智能时代,既保持机器的效率,又不失人类的温度与创造力。

结语:进化永无止境

阿里巴巴集团CTO吴泳铭在内部信中强调:“AI时代的敏捷,不是‘要不要用AI’,而是‘如何用AI让团队更像“人”’。” 通义千问团队的实践印证了这一点:当开发者自豪地说“我们用AI开发AI”时,我们看到的不仅是工具进化,更是敏捷精神在智能时代的重生——自组织、持续改进、拥抱变化这些原则,通过人机协同绽放出新光芒。

未来,敏捷教练的角色将从“流程监督者”转向“生态构建者”,其核心使命是打造“响应变化高于遵循计划”的文化土壤。正如康威定律所启示:系统的架构是组织沟通结构的映射。唯有打破部门墙与数据孤岛,才能构建真正意义上的智能敏捷生态。

更多推荐

已为社区贡献15条内容

已为社区贡献15条内容

所有评论(0)