软件测试在AI时代的范式转移与技术路径

开发流程的瓶颈正在从“编码”快速转移至“验证”。* **面向生产环境的智能可观测性**:将质量保障右移,利用AI算法持续监控线上系统的日志、指标和调用链,自动检测性能异常和潜在缺陷,发现传统测试手段难以覆盖的复杂问题。* **智能化回归测试筛选**:通过AI分析每次代码提交的影响范围,从庞大的测试集中智能选取最相关的子集执行,将全量回归的耗时从小时级压缩至分钟级。* **UI自动化脚本的自愈能力*

**摘要**:生成式AI正在深刻改变软件开发的面貌,代码编写的效率得到非线性提升。然而,这种单点效率的突破,正将一个长期存在的工程环节——软件测试——推向了新的矛盾焦点。开发流程的瓶颈正在从“编码”快速转移至“验证”。本文旨在探讨在AI时代,软件质量保障体系面临的结构性挑战,并提出以“测试驱动”和“测试智能化”为核心的应对策略与技术路径。

---

#### **一、 新的工程矛盾:效率鸿沟与信任赤字**

当前,以大语言模型为基础的AI编程工具,已能辅助甚至独立完成相当一部分编码工作。这在局部极大提升了开发速度,但也催生了两个亟待解决的工程矛盾:

1. **效率鸿沟**:开发环节的效率瓶颈正在发生转移。一个过去需要数天开发的复杂模块,现在可能在几小时内完成初步编码。但其对应的测试用例设计、自动化脚本编写、执行与维护,若沿用传统模式,耗时并未显著缩减。这导致软件交付的整体周期,被“质量验证”环节严重制约,形成新的效率鸿沟。

2. **信任赤字**:AI生成的代码,其内部逻辑路径和边界条件对开发者而言并非完全透明,呈现出一定的“黑盒”特性。开发者知道它“大概率”能工作,但对其在极端或特定场景下的行为缺乏绝对信心。这种不确定性,使得传统的回归测试面临更大挑战——任何微小的代码调整或提示词变更,都可能在不经意间引入新的缺陷,如同抽掉积木塔的底层积木,其连锁反应难以预测。

若无法有效弥合这两个矛盾,AI带来的编码效率提升将难以转化为真实的、可靠的软件交付效率。

#### **二、 测试角色的演进:从“验证者”到“定义者”**

为了解决上述矛盾,测试在软件生命周期中的定位必须发生根本性转变。它需要从流程后端的“质量校验”环节,前置为开发过程中的“行为规约”环节。

在这种新范式下,测试的核心价值发生了变化:

* **从“发现缺陷”到“定义正确”**:测试的首要任务不再是事后寻找问题,而是在事前清晰地定义软件应该具备的正确行为。

* **从“开发附属”到“开发驱动”**:测试不再是编码完成后才进行的活动,而是驱动和引导编码过程的蓝图。

自动化测试用例,将不仅是代码的验证工具,更将成为软件功能的精确、可执行的“技术规格说明书”。它为AI的创造力提供了明确的边界,也为开发过程提供了确定性的保障。

#### **三、 应对之道:质量保障体系的技术路径**

构建适应AI时代的质量保障体系,可以从以下几个技术路径展开:

**路径一:以测试驱动规约**

测试驱动开发(TDD)与行为驱动开发(BDD)的理念,为解决AI代码的“信任赤字”问题提供了有效框架。其核心工作流转变为:

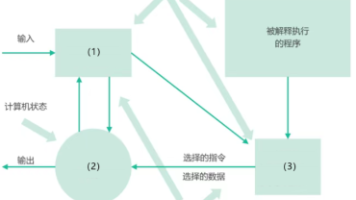

1. **规约定义**:工程师首先通过编写测试用例(TDD)或自然语言的业务场景描述(BDD),将软件需求转化为机器可读、可执行的行为规约。

2. **引导生成**:这些测试用例本身,成为提供给AI编程工具的、最精确的上下文和目标。开发者的指令从“请实现某功能”转变为“**请生成能让这些测试通过的代码**”。

3. **闭环验证**:AI生成的代码被立刻置于测试框架下运行。测试失败,则调整代码或提示;测试全部通过,则意味着获得了一份高度符合预期的代码产出。

该模式为AI的生成能力提供了确定性的约束,将开发过程从“先实现后验证”转变为“在验证框架内实现”,显著提升了代码的可靠性。

**路径二:测试自身的智能化**

为了跟上AI驱动的开发速度,测试手段本身也必须实现智能化,即“AI赋能测试”。关键技术方向包括:

* **测试用例智能生成**:基于需求文档、代码变更、甚至线上用户行为数据,由AI自动生成测试用例,提升测试覆盖率和深度。

* **智能化回归测试筛选**:通过AI分析每次代码提交的影响范围,从庞大的测试集中智能选取最相关的子集执行,将全量回归的耗时从小时级压缩至分钟级。

* **UI自动化脚本的自愈能力**:利用AI的视觉识别和结构分析能力,自动适应前端界面的元素变更,修复脆弱的UI测试脚本,降低维护成本。

* **面向生产环境的智能可观测性**:将质量保障右移,利用AI算法持续监控线上系统的日志、指标和调用链,自动检测性能异常和潜在缺陷,发现传统测试手段难以覆盖的复杂问题。

**路径三:质量体系的内建与左移**

质量保障不能仅仅是某个团队的职责,而必须成为内建于整个研发流程的系统能力。这意味着质量活动将深度嵌入从需求分析到线上运维的每一个环节,形成一个持续反馈和验证的闭环。

#### **四、 组织与角色的演化趋势**

这一技术范式的转移,将对技术团队的组织结构和人员角色提出新的要求:

* 传统的手动测试岗位面临转型压力,需要向掌握自动化、测试策略和AI工具的**质量工程师**发展。

* 开发与测试的技能边界将趋于模糊。未来的软件工程师需要同时具备高效的编码能力和深厚的质量工程思维,才能有效驾驭AI工具。

* 为应对这一体系性挑战,**质量架构师**这一角色的重要性将日益凸显。他们负责设计和维护整个组织的质量基础设施、技术策略和工具链,是保障AI时代软件交付效率与质量的核心技术角色。

#### **结语**

AI技术在提升开发效率的同时,也对软件质量保障体系提出了结构性的挑战。简单地追求编码速度,而忽视验证能力的同步升级,将可能导致技术债务的快速累积和交付风险的失控。

因此,对于技术决策者而言,核心议题正从“如何用AI更快地编码”,转变为“**如何构建一个先进的质量体系,以驾驭并释放AI带来的真正潜力**”。在这场变革中,先进的质量工程,是决定AI能否成功转化为可靠生产力的关键所在。

更多推荐

已为社区贡献89条内容

已为社区贡献89条内容

所有评论(0)