java基础:领域驱动设计(DDD):从理论到复杂业务系统的实践指南

领域驱动设计(Domain-Driven Design,DDD)是一种以业务领域为核心的软件设计方法论,由Eric Evans在2004年提出。其核心思想是,通过领域模型的精准表达解决复杂业务系统的设计难题。

领域驱动设计(DDD):从理论到复杂业务系统的实践指南

一、DDD的核心思想与价值

领域驱动设计(Domain-Driven Design,DDD)是一种以业务领域为核心的软件设计方法论,由Eric Evans在2004年提出。其核心思想是让软件设计与业务领域知识深度绑定,通过领域模型的精准表达解决复杂业务系统的设计难题。

与传统的"数据库驱动"或"技术驱动"设计不同,DDD的核心价值体现在:

- 业务与技术对齐:通过领域专家与开发团队的协作(事件风暴工作坊),将业务规则转化为可执行的领域模型

- 复杂系统解耦:通过"限界上下文"划分业务边界,避免系统变成混乱的"大泥球"

- 应对需求变化:领域模型具有演进能力,可随业务迭代持续优化

- 团队协作效率:限界上下文与团队职责对应(康威定律),减少跨团队沟通成本

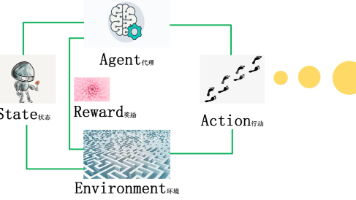

二、DDD核心架构与领域模型

核心概念解析:

- 实体(Entity):具有唯一标识和生命周期的业务对象(如

Order),其相等性基于标识而非属性 - 值对象(Value Object):无唯一标识、不可变的属性集合(如

Address、Money),用于描述实体特征 - 聚合(Aggregate):一组紧密关联的实体和值对象的集合,通过聚合根(Aggregate Root)对外暴露接口(如

Order为根,包含OrderItem集合) - 限界上下文(Bounded Context):领域模型的边界,内部模型一致,外部通过上下文映射交互(如电商系统的"订单上下文"、“库存上下文”)

- 领域事件(Domain Event):捕获领域中发生的重要事件(如

OrderCreatedEvent),用于跨上下文通信

三、领域事件驱动的业务流程

四、实际项目中的DDD实践:电商订单系统重构

某电商平台的订单系统在业务扩张后面临严重的维护困境:单体架构下订单模块与库存、支付、物流深度耦合,新增"预售订单"、"拼团订单"等业务时,代码修改常引发连锁故障,上线周期从2周延长至1个月。

采用DDD重构的核心步骤:

-

事件风暴梳理领域:组织产品、开发、测试进行3天工作坊,通过"命令-事件-实体"梳理,识别出4个核心限界上下文:订单上下文(订单创建/履约)、库存上下文(库存扣减/回滚)、支付上下文(支付处理/退款)、用户上下文(收货地址/会员等级)。

-

聚合设计:订单上下文的核心聚合为

OrderAggregate,包含:- 聚合根

Order(订单ID、状态、创建时间) - 实体

OrderItem(订单项ID、商品ID、数量、单价) - 值对象

OrderAmount(总金额、优惠金额、实付金额)、ShippingAddress(省/市/详细地址)

- 聚合根

-

领域服务与事件:设计

OrderDomainService处理跨实体逻辑(如订单拆分),通过OrderCreatedEvent、OrderPaidEvent实现与库存、支付上下文的解耦,事件通过Kafka异步传递。 -

防腐层隔离外部依赖:在订单上下文与第三方物流系统间设计

LogisticsAdapter,将外部系统的复杂接口转换为领域模型可理解的接口,避免外部变化影响核心领域。

重构后效果:新增业务场景时,仅需在对应上下文内扩展(如预售订单在订单上下文新增PresaleOrder实体),上线周期缩短至3天;系统故障率下降70%,核心链路响应时间优化30%。

五、大厂面试深度追问

追问1:如何准确划分限界上下文?过粗或过细会导致什么问题?

限界上下文的划分是DDD落地的核心挑战,需结合业务边界、团队结构和技术实现综合判断。

解决方案:

-

基于业务能力划分:通过事件风暴识别"谁在什么场景下做什么事",将同一业务能力范围内的模型划分为一个上下文。例如电商中,"订单履约"与"订单结算"虽都与订单相关,但业务能力不同,应分为两个上下文。

-

参考团队组织结构:遵循康威定律,让限界上下文与团队职责对齐。阿里"中台战略"中,每个业务中心(如交易中心、用户中心)对应一个或多个限界上下文,团队对上下文内的模型负全部责任。

-

通过上下文映射验证:划分后检查上下文间的依赖关系,若两个上下文存在大量双向依赖(如订单与库存需实时交互),可能需要合并;若一个上下文内部存在多组独立的业务规则,可能需要拆分。

-

迭代优化机制:初期允许上下文划分不精准,通过业务迭代逐步调整。例如某支付系统初期将"账户"与"交易"放在同一上下文,后期发现两者业务变化频率差异大,拆分为两个上下文并通过领域事件通信。

过粗的问题:上下文内模型耦合严重,修改一处影响全局,失去DDD解耦价值;过细的问题:上下文间通信成本剧增,分布式事务风险上升,系统复杂度反增。某字节跳动中台通过上述方法,将初期12个上下文优化为7个,既保证业务内聚,又降低了跨上下文交互成本。

追问2:聚合设计中如何平衡"高内聚"与"查询性能"?

聚合设计需在"领域完整性"与"技术实现复杂度"间找平衡,尤其是查询场景易与聚合的封装性冲突。

解决方案:

-

严格遵循聚合设计原则:

- 聚合内实体强关联(如订单与订单项),跨聚合弱关联(如订单引用用户ID而非用户实体)

- 仅通过聚合根暴露操作,确保聚合内数据一致性(如订单状态变更需通过

Order.changeStatus()而非直接修改字段)

-

CQRS模式分离读写:

- 写操作严格遵循聚合边界,保证领域规则执行(如创建订单时扣减库存)

- 读操作采用查询模型,通过专门的DTO组装服务跨聚合查询,避免破坏聚合封装。例如订单详情页需要展示商品名称(属于商品上下文),设计

OrderDetailQueryService直接查询商品库,而非让订单聚合依赖商品聚合。

-

合理使用冗余字段:在聚合内冗余必要的外部数据,减少跨聚合查询。例如订单聚合中冗余

productName字段(源自商品上下文),通过领域事件同步更新,既保证查询性能,又避免实时依赖。 -

聚合拆分策略:当聚合过大导致查询性能问题时,可按"读写频率"拆分。例如电商订单的"物流信息"读写频繁且独立,可从

Order聚合中拆分出OrderLogistics聚合,通过订单ID关联。

阿里某电商系统采用该方案后,聚合内写操作成功率保持99.99%,同时订单详情页查询响应时间从500ms降至100ms,平衡了领域完整性与查询性能。

追问3:DDD与微服务如何结合?如何避免"微服务拆分过细"的陷阱?

DDD与微服务天然契合,限界上下文是微服务拆分的理想边界,但实践中易陷入"为拆分而拆分"的误区。

解决方案:

-

上下文优先,服务在后:先通过DDD梳理出稳定的限界上下文,再考虑微服务拆分。原则上一个限界上下文对应一个微服务,但允许初期将多个关联紧密的上下文合并为一个服务(如"商品"与"类目"上下文),避免分布式复杂性。

-

基于业务变化频率拆分:将业务变化频率相似的上下文放在一起。例如电商中,“商品基础信息”(低频变更)与"商品价格"(高频变更)虽同属商品域,但应拆分为两个服务,避免价格调整影响基础信息服务。

-

通过"共享内核"过渡:对于暂时无法拆分但需独立演进的上下文,先共享代码模块(共享内核),通过接口版本控制逐步隔离,最终拆分为独立服务。字节跳动某业务线通过此方式,用6个月将一个单体服务平稳拆分为5个微服务。

-

警惕"分布式单体":拆分后需确保服务间通过异步事件通信(而非同步RPC),避免服务间形成强依赖。例如订单服务创建订单后,通过事件通知库存服务扣减,而非同步调用库存接口,减少服务耦合。

-

拆分效果评估指标:从三个维度评估:① 团队自治性(是否可独立开发部署);② 变更影响范围(修改一个服务是否波及其他);③ 资源弹性(是否可独立扩缩容)。不符合指标的拆分需重构。

某大厂支付系统通过该策略,将初期15个微服务优化为8个,既保证了业务自主性,又将跨服务调用比例从60%降至20%,系统稳定性显著提升。

更多推荐

已为社区贡献4条内容

已为社区贡献4条内容

所有评论(0)