智慧工地如何撕掉“高危低效”标签?三大社会效益重构建筑业价值坐标

当技术真正服务于 “人” 的需求、“社会” 的发展、“环境” 的可持续,智慧工地必将成为推动建筑业高质量发展的核心动力,实现社会效益与经济效益的双赢,让建筑业在数字时代焕发新生。水电能耗的智能调控,则推动工地向 “低碳” 转型:部署在施工现场的水电表传感器,实时采集各区域、各设备的能耗数据,AI 算法通过分析生产计划与能耗曲线,生成 “错峰用电”“按需供水” 方案 —— 例如将高耗能的混凝土搅拌作

在传统建筑业发展历程中,“高风险、高浪费、高质量隐忧” 的痛点长期存在:每年房屋市政工程因安全监管漏洞引发的事故,造成数千家庭破碎;建材运输与使用中的粗放管理,导致 15%-20% 的钢筋、水泥被浪费,堆积成山的建筑垃圾成为城市环境负担;隐蔽工程施工缺乏有效监督,“楼歪歪”“墙脆脆” 等质量问题时有发生,消耗着公众对建筑行业的信任。

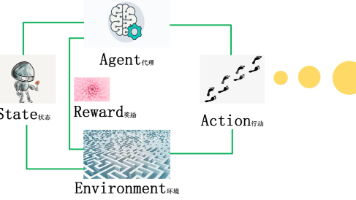

随着住建部《“十四五” 建筑业发展规划》明确提出 “加快建筑业数字化转型,推动智慧工地建设”,这一局面正在被改写。智慧工地通过物联网、AI、BIM 等技术,对施工全流程进行数字化改造 —— 从人员安全管理到建材能耗调控,从质量追溯到应急响应,每一个环节都实现 “数据驱动” 的精准管控。数据显示,应用电子围栏技术的工地,人员违规闯入导致的死亡事故率下降 50%;部署 AI 巡检系统的项目,质量缺陷发现率提升 60%。这场技术变革不仅提升了行业效率,更在守护生命、践行环保、重建信任等方面释放出深刻的社会效益,推动建筑业从 “粗放增长” 向 “价值优先” 转型。

生命守护革命:从 “亡羊补牢” 到 “防患未然”

“以前工地安全靠‘吼’,出了事故才追责;现在系统提前预警,风险没发生就被掐灭了。” 在某智慧工地项目现场,安全员老李的感慨,道出了建筑业安全管理的根本转变。智慧工地的人员安全管理系统,通过技术创新将 “事后追责” 的被动模式,升级为 “事前预防” 的主动守护,用科技为农民工筑起 “生命防线”。

智能安全帽是这场革命的 “核心装备”:内置的心率传感器、GPS 定位模块,能实时监测工人的生命体征与位置 —— 当工人心率超过 120 次 / 分钟(高温中暑前兆),或进入未验收的危险区域时,安全帽会发出声光报警,同时将预警信息同步至管理平台,管理人员可通过对讲机远程指导,或调度附近人员紧急支援。深圳某高温作业工地曾通过该系统,10 分钟内连续预警 3 起工人中暑风险,及时转移人员并采取降温措施,避免了悲剧发生。

电子围栏技术则为工地划定 “安全红线”:通过在深基坑、塔吊作业区、高压电箱等危险区域周边部署红外传感器,一旦有人员或设备违规闯入,系统立即触发警报,同时联动现场广播提醒撤离。住建部数据显示,2023 年全国房屋市政工程事故起数同比下降 28%,其中应用电子围栏与智能安全帽的项目,事故率较传统工地低 62%。

应急管理系统的快速响应能力,进一步强化了生命守护效果:当事故发生时,系统可自动定位事故位置,调取周边监控画面,生成最优救援路线,并同步通知医疗、消防等应急力量。某工地曾发生塔吊吊钩钢丝绳断裂事故,系统在 15 秒内完成预警与信息推送,救援人员 3 分钟抵达现场,成功避免人员伤亡。这种 “预防 - 预警 - 响应” 的全链条管理,不仅降低了事故发生率,更缓解了建筑业 “拿命换钱” 的社会焦虑,守护了无数农民工家庭的完整。

绿色转型实践:AI 调度破解资源诅咒

“以前钢筋切割多了就当废料扔,现在系统算得精准,每根钢筋都能用在刀刃上。” 在某智慧工地建材仓库,管理员老张指着电脑上的 BIM 模型介绍。传统工地因缺乏精准规划,建材浪费率高达 15% 以上,水电消耗更是 “无度”,被贴上 “资源黑洞” 的标签。而智慧工地通过 AI 调度与物联网监测,从源头破解资源浪费难题,成为建筑业践行 “双碳” 目标的重要载体。

BIM 模型与物联网传感器的协同,实现了建材 “零浪费” 管理:通过 BIM 技术构建三维建筑模型,精准计算每一个构件所需的钢筋长度、水泥用量,生成详细的物料清单;供应商根据清单按需配送,避免过量采购;施工现场的智能地磅、物料追踪标签,实时记录建材使用情况,一旦出现浪费苗头,系统立即提醒调整。某住宅项目应用该模式后,钢筋浪费率从 18% 降至 8%,水泥浪费率从 12% 降至 5%,单项目节省建材成本超 200 万元。

水电能耗的智能调控,则推动工地向 “低碳” 转型:部署在施工现场的水电表传感器,实时采集各区域、各设备的能耗数据,AI 算法通过分析生产计划与能耗曲线,生成 “错峰用电”“按需供水” 方案 —— 例如将高耗能的混凝土搅拌作业安排在夜间(低谷电价时段),通过智能阀门控制施工用水流量,避免 “长流水”。某工业园区项目通过这套系统,每月节省电费 1.2 万元、水费 0.8 万元,年减少碳排放约 120 吨。

这一实践与国家发改委《绿色建筑创建行动方案》中 “减少建筑施工过程中的资源浪费,降低碳排放” 的要求高度契合。数据显示,智慧工地平均可减少 30% 的建材浪费、25% 的能耗消耗,每年为全国建筑业减少数千万吨建筑垃圾堆积,让 “绿色施工” 从口号变为可落地的实践,逐步洗刷行业 “高污染” 的污名。

质量信任重建:让隐蔽工程 “阳光化”

“以前业主验房只能看表面,现在打开系统能看到墙体里每根钢筋的位置,心里踏实多了。” 在某保障房项目交房现场,业主王先生通过手机 APP 查看房屋隐蔽工程档案时,难掩满意。传统施工中,墙体、地面等隐蔽工程的施工过程缺乏记录,一旦出现质量问题,责任难以追溯,“楼歪歪”“墙脆脆” 等事件不仅造成经济损失,更摧毁了公众对建筑质量的信任。智慧工地的质量管理模块,通过 “三维留痕 + 责任追溯”,让隐蔽工程 “阳光化”,重建行业质量信任。

隐蔽工程三维留痕技术,为质量监管装上 “透视眼”:施工人员在浇筑墙体、铺设管线等隐蔽工序前,用手机拍摄视频或照片,上传至 BIM 模型对应的位置,形成 “施工过程 - 模型构件” 一一对应的数字档案。监管部门、业主可随时调取档案,查看隐蔽工程的施工工艺、材料规格是否符合标准 —— 例如查看墙体钢筋间距是否达标、管线接口是否牢固,无需破坏已完工的建筑结构。

质量缺陷责任追溯系统,则让 “谁施工、谁负责” 落到实处:系统为每一道工序、每一种材料都标注责任人(施工员、质检员、供应商),一旦发现质量问题,通过数字档案可快速定位责任主体,避免 “互相推诿”。某保障房项目应用该系统后,质量投诉率从传统项目的 15% 降至 3%,其中隐蔽工程相关投诉几乎为零。

对购房者而言,这种 “透明化” 的质量管理意味着 “百万购房款不打水漂”—— 通过电子档案,他们能清晰了解房屋从地基到封顶的每一个质量细节,无需再为 “房屋结构安全” 担忧。这种信任的重建,不仅提升了建筑企业的品牌口碑,更推动整个行业从 “重速度、轻质量” 向 “质量优先” 转型,为建筑业的长期健康发展奠定基础。

结语:技术向善赋能行业新生

从守护生命安全到践行绿色环保,从重建质量信任到推动行业转型,智慧工地通过 “安全 - 环保 - 质量” 三位一体的数字化改造,正在重塑建筑业的社会形象。这场变革呼应了党的二十大报告中 “加快建设数字中国,推动传统产业数字化转型” 的要求,让建筑业摆脱 “劳动密集型、高风险、高浪费” 的传统标签,向 “技术密集型、安全化、绿色化” 的新方向迈进。

实现建筑业的全面数字化转型,需要多方合力:政府需加快智慧工地标准制定,出台补贴政策降低中小建筑企业改造成本;企业应主动加大技术投入,培养既懂施工又懂数字技术的复合型人才;公众可通过了解智慧工地的技术优势,增强对建筑质量的信任,同时发挥监督作用。当技术真正服务于 “人” 的需求、“社会” 的发展、“环境” 的可持续,智慧工地必将成为推动建筑业高质量发展的核心动力,实现社会效益与经济效益的双赢,让建筑业在数字时代焕发新生。

更多推荐

已为社区贡献9条内容

已为社区贡献9条内容

所有评论(0)