提示工程架构师案例拆解:某三甲医院用Agentic AI优化门诊流程的成功经验

规则引擎:依赖固定逻辑,无法处理「患者咳嗽三周想找擅长慢性咽炎的专家」这类模糊需求;单任务模型:只能完成「预约挂号」或「报告查询」等单一任务,无法跨系统联动;无记忆能力:每次交互都是「从零开始」,无法记住患者的历史偏好(如「患者上次讨厌早起挂号」)。而Agentic AI(智能体AI)的核心优势,正是解决这些问题:Agentic AI是具备自主目标规划、多工具调用、持续记忆与学习能力的智能系统,能

提示工程架构师案例拆解:某三甲医院用Agentic AI优化门诊流程的成功经验

一、门诊流程的「痛」:从患者、医生到医院的三重困境

清晨7点,老张带着咳嗽三周的母亲赶到某三甲医院呼吸科门诊。他的就诊路线是这样的:

- 挂号:线下窗口排队30分钟,被告知专家号已售罄,只能挂普通号;

- 候诊:诊室门口等了1小时,听到叫号才发现排错了诊室;

- 就诊:医生花5分钟问病史,开了CT检查单;

- 缴费:收费窗口排队20分钟,发现没带医保卡,又得回去取;

- 检查:CT室排队1.5小时,被告知当天做不了,要预约明天;

- 取报告:第二天再跑一趟,等了40分钟拿到报告,再找医生解读……

这不是个例。某三甲医院2022年的运营数据显示:

- 患者平均就诊时长4.2小时,其中排队/等待时间占比65%;

- 医生每小时接诊8-10人,约30%的时间用于核对病历、开单等重复性工作;

- 医院预约爽约率15%,号源浪费严重;

- 患者满意度评分仅4.2/5(满分),核心投诉集中在「流程繁琐」「信息不透明」。

这些痛点的根源,在于传统门诊流程的「线性化」与「信息孤岛」:

- 患者端:信息差大(不知道该挂哪个科、专家何时出诊)、操作繁琐(多次排队、重复提交资料);

- 医生端:需手动整合分散在HIS(医院信息系统)、EMR(电子病历)、LIS(实验室信息)等系统的数据;

- 医院端:资源分配失衡(热门专家号源紧张,普通医生号源闲置)、流程缺乏弹性(无法应对突发情况如专家临时停诊)。

二、为什么是Agentic AI?——打破传统AI的「被动响应」困境

面对这些痛点,传统AI(如规则引擎、单任务模型)的解决方案往往「力不从心」:

- 规则引擎:依赖固定逻辑,无法处理「患者咳嗽三周想找擅长慢性咽炎的专家」这类模糊需求;

- 单任务模型:只能完成「预约挂号」或「报告查询」等单一任务,无法跨系统联动;

- 无记忆能力:每次交互都是「从零开始」,无法记住患者的历史偏好(如「患者上次讨厌早起挂号」)。

而Agentic AI(智能体AI)的核心优势,正是解决这些问题:

Agentic AI是具备自主目标规划、多工具调用、持续记忆与学习能力的智能系统,能像「人类助手」一样理解复杂需求、协调资源、解决问题。其核心逻辑可以概括为:

感知需求 → 分解任务 → 调用工具 → 整合结果 → 学习优化

对比传统AI,Agentic AI的「门诊流程优化能力」更贴合医疗场景:

| 能力维度 | 传统AI | Agentic AI |

|---|---|---|

| 需求理解 | 只能处理明确指令(如「挂呼吸科」) | 能理解模糊需求(如「咳嗽三周找专家」) |

| 任务处理 | 单任务执行 | 多任务联动(如「预约+提醒+报告解读」) |

| 系统联动 | 无法跨系统调用 | 能对接HIS/EMR/LIS等多系统 |

| 个性化服务 | 无记忆,千篇一律 | 记忆患者偏好(如「讨厌早上就诊」) |

| 学习能力 | 静态模型,无法迭代 | 持续学习用户反馈(如「优化预约算法」) |

三、Agentic AI的核心架构:从「概念」到「医疗场景落地」

要理解Agentic AI如何优化门诊流程,我们需要先拆解其核心组件——这是实现「自主决策」的关键:

1. Agentic AI的三大核心模块

Agentic AI的架构可以抽象为「感知-决策-执行」的闭环,核心包含三个模块:

(1)目标规划器(Goal Planner)

功能:将用户的模糊需求拆解为可执行的子任务(类似「项目经理拆分项目」)。

原理:基于大语言模型(LLM)的思维链(Chain of Thought, CoT) + 领域规则引擎。

- LLM负责理解自然语言需求(如「咳嗽三周找呼吸科王主任」);

- 规则引擎确保子任务符合医疗规范(如「必须先验证患者身份才能预约」)。

示例:用户需求「咳嗽三周想找呼吸科王主任」的任务分解:

- 提取实体:症状(咳嗽三周)、科室(呼吸科)、专家(王主任);

- 验证患者身份:调用EMR系统确认患者历史就诊记录;

- 查询专家排班:调用HIS系统获取王主任的近期号源;

- 匹配患者偏好:从记忆模块获取患者「讨厌早上就诊」的历史记录;

- 推荐最优时间:结合号源与偏好,推荐「明天下午2点」;

- 确认预约:发送短信链接让患者确认。

(2)工具调用引擎(Tool Caller)

功能:对接医疗系统的API,执行具体任务(类似「助手调用Excel、邮件等工具完成工作」)。

原理:采用适配器模式(Adapter Pattern) + API网关,解决医疗系统「接口异构」问题(如HIS用XML,EMR用HL7,LIS用JSON)。

- 适配器:将不同系统的接口转换为统一格式(如JSON);

- API网关:管理接口权限、流量控制、异常重试(如HIS接口超时后自动重试)。

示例:调用HIS系统查询王主任排班的流程:

- 目标规划器生成「查询王主任排班」的任务;

- 工具调用引擎选择「HIS排班适配器」;

- 适配器将任务转换为HIS系统的XML请求;

- 发送请求到HIS系统,获取排班数据;

- 适配器将XML结果转换为JSON,返回给目标规划器。

(3)记忆模块(Memory Module)

功能:存储患者的历史交互数据(如症状、偏好、就诊记录),实现「个性化服务」。

原理:采用向量数据库(Vector Database) + 语义检索。

- 向量数据库(如Chroma DB、Pinecone):将患者的文本数据(如「咳嗽、讨厌早上」)转换为高维向量,实现快速相似性检索;

- 语义检索:当患者再次交互时,检索「最相似的历史记录」(如「患者上次咳嗽时预约了下午的号」)。

数学模型:向量相似度计算(余弦相似度)

Similarity(a,b)=a⋅b∣∣a∣∣×∣∣b∣∣Similarity(a,b) = \frac{a \cdot b}{||a|| \times ||b||}Similarity(a,b)=∣∣a∣∣×∣∣b∣∣a⋅b

其中:

- aaa:当前患者的需求向量(如「咳嗽三周,找王主任」);

- bbb:历史患者的记录向量(如「2023年10月,咳嗽两周,预约王主任下午号」);

- Similarity(a,b)Similarity(a,b)Similarity(a,b):相似度越高,说明历史记录越相关。

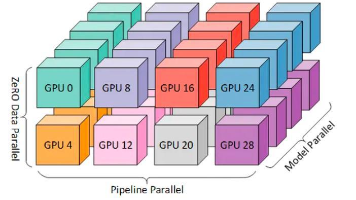

2. 某三甲医院的Agentic AI门诊优化架构全貌

结合上述模块,该医院的Agentic AI架构分为四层(Mermaid流程图):

graph TD

A[用户交互层] --> B[Agentic AI核心层]

B --> C[医疗系统适配层]

C --> D[基础设施层]

%% 用户交互层

A -->|患者端| 小程序/APP/自助机

A -->|医生端| 医生工作站

A -->|医院端| 运营管理平台

%% Agentic AI核心层

B --> B1[目标规划器:任务分解与决策]

B --> B2[工具调用引擎:API适配与执行]

B --> B3[记忆模块:向量存储与检索]

B --> B4[学习引擎:用户反馈迭代]

%% 医疗系统适配层

C --> C1[HIS适配器:号源/排班]

C --> C2[EMR适配器:病历/病史]

C --> C3[LIS适配器:检验报告]

C --> C4[PACS适配器:影像数据]

%% 基础设施层

D --> D1[云服务器:弹性计算]

D --> D2[向量数据库:Chroma DB]

D --> D3[关系数据库:PostgreSQL]

D --> D4[AI模型:OpenAI GPT-4/本地化模型]

各层功能详解:

- 用户交互层:连接患者、医生、医院的入口,提供自然语言交互(如小程序的「智能助手」);

- Agentic AI核心层:系统的「大脑」,实现目标规划、工具调用、记忆与学习;

- 医疗系统适配层:对接医院现有系统的「翻译官」,解决接口兼容性问题;

- 基础设施层:提供计算、存储与AI模型支持,确保系统高可用(如用云服务器应对就诊高峰)。

四、核心模块实现:从「理论」到「代码」的落地

我们以「患者预约呼吸科王主任」为例,拆解核心模块的代码实现(采用Python + LangChain + Chroma DB)。

1. 开发环境搭建

所需工具:

- Python 3.9+:核心开发语言;

- LangChain:智能体开发框架(简化LLM调用与任务链管理);

- Chroma DB:轻量级向量数据库(存储患者记忆);

- FastAPI:搭建API接口(对接前端小程序);

- Docker:容器化部署(确保环境一致性)。

安装步骤:

# 安装LangChain

pip install langchain langchain-openai

# 安装Chroma DB

pip install chromadb

# 安装FastAPI

pip install fastapi uvicorn

2. 目标规划器:用LangChain实现任务分解

目标规划器的核心是「将自然语言需求转换为可执行的子任务」,我们用LangChain的SequentialChain(顺序链)实现:

from langchain.chains import SequentialChain

from langchain.prompts import PromptTemplate

from langchain_openai import OpenAI

from langchain.schema import HumanMessage

# 1. 初始化LLM(使用OpenAI GPT-4,可替换为本地化模型如Llama 3)

llm = OpenAI(

model_name="gpt-4",

temperature=0.1, # 降低随机性,确保输出稳定

api_key="your-openai-key"

)

# 2. 定义Prompt模板:提取用户意图与实体

extract_prompt = PromptTemplate(

input_variables=["user_input"],

template="""请从用户输入中提取以下信息:

- 意图(如:预约专家号、咨询症状、查询报告)

- 实体(症状、科室、专家姓名、时间偏好)

输出格式要求:JSON格式,键为"intent"和"entities"。

用户输入:{user_input}"""

)

# 3. 定义Prompt模板:查询专家排班

schedule_prompt = PromptTemplate(

input_variables=["entities"],

template="""根据以下实体信息,调用HIS系统的专家排班接口:

实体:{entities}

请生成API请求参数(科室ID:呼吸科=101,王主任ID:2001),输出格式为JSON。"""

)

# 4. 定义Prompt模板:推荐最优预约时间

recommend_prompt = PromptTemplate(

input_variables=["entities", "schedule", "memory"],

template="""根据以下信息推荐最优预约时间:

1. 患者实体:{entities}

2. 专家排班:{schedule}

3. 患者历史偏好:{memory}

要求:优先匹配患者时间偏好,避免专家号源冲突。"""

)

# 5. 构建顺序链:提取实体→查询排班→推荐时间

overall_chain = SequentialChain(

chains=[

LLMChain(llm=llm, prompt=extract_prompt, output_key="extracted"),

LLMChain(llm=llm, prompt=schedule_prompt, output_key="schedule_params"),

LLMChain(llm=llm, prompt=recommend_prompt, output_key="recommendation")

],

input_variables=["user_input", "memory"],

output_variables=["extracted", "schedule_params", "recommendation"],

verbose=True # 打印流程日志

)

# 6. 测试:用户输入「咳嗽三周想找呼吸科王主任」

user_input = "咳嗽三周想找呼吸科王主任"

patient_memory = "患者历史偏好:讨厌早上就诊,上次预约了下午2点"

result = overall_chain.run({

"user_input": user_input,

"memory": patient_memory

})

print("提取结果:", result["extracted"])

print("排班请求参数:", result["schedule_params"])

print("推荐结果:", result["recommendation"])

代码解释:

- LLM初始化:使用GPT-4确保自然语言理解的准确性;

- Prompt模板:通过结构化Prompt引导LLM输出预期格式(如JSON);

- 顺序链:将「提取实体→查询排班→推荐时间」三个步骤串联,前一步的输出作为后一步的输入;

- 记忆注入:将患者历史偏好(来自记忆模块)传入链中,实现个性化推荐。

3. 记忆模块:用Chroma DB存储患者历史

记忆模块的核心是「存储患者的语义信息并快速检索」,我们用Chroma DB实现:

import chromadb

from chromadb.utils import embedding_functions

from sentence_transformers import SentenceTransformer

# 1. 初始化Chroma DB客户端(本地存储)

client = chromadb.PersistentClient(path="./chroma_db")

# 2. 初始化嵌入模型(将文本转换为向量)

embed_model = SentenceTransformer("all-MiniLM-L6-v2")

ef = embedding_functions.SentenceTransformerEmbeddingFunction(model_name="all-MiniLM-L6-v2")

# 3. 创建/获取患者记忆集合

collection = client.get_or_create_collection(

name="patient_memory",

embedding_function=ef

)

# 4. 插入患者历史记录

def add_patient_memory(patient_id: str, content: str):

# 将文本转换为向量(可选,Chroma会自动处理)

embedding = embed_model.encode(content).tolist()

collection.add(

documents=[content],

metadatas=[{"patient_id": patient_id}],

ids=[f"memory_{patient_id}_{len(collection.get())+1}"]

)

# 5. 检索患者历史记录(语义相似性)

def get_patient_memory(patient_id: str, query: str, top_k: int = 3):

results = collection.query(

query_texts=[query],

where={"patient_id": patient_id},

n_results=top_k

)

return results["documents"][0]

# 测试:插入患者记忆

add_patient_memory("patient_001", "2023-10-01:咳嗽两周,预约呼吸科王主任下午2点")

add_patient_memory("patient_001", "2023-10-05:CT报告显示无肺炎,医生开了止咳药")

# 测试:检索患者记忆

query = "咳嗽三周想找王主任"

memory = get_patient_memory("patient_001", query)

print("患者历史记忆:", memory)

代码解释:

- Chroma DB初始化:使用本地存储,避免云服务的隐私风险;

- 嵌入模型:用

all-MiniLM-L6-v2将文本转换为384维向量,平衡性能与效果; - 插入与检索:通过

add方法存储患者历史,通过query方法检索语义相似的记录; - 隐私保护:用

patient_id作为元数据过滤,确保只有对应患者的记忆被检索。

4. 工具调用引擎:API适配与异常处理

工具调用引擎的核心是「对接医疗系统的API」,我们用FastAPI搭建适配器接口:

from fastapi import FastAPI, HTTPException

import requests

app = FastAPI(title="医疗系统适配器")

# HIS系统配置(示例)

HIS_CONFIG = {

"base_url": "http://his-system:8080/api",

"api_key": "his-api-key-123"

}

# 1. 专家排班查询接口

@app.get("/his/schedule")

def get_expert_schedule(department_id: str, expert_id: str, date: str):

try:

# 调用HIS系统的排班API

response = requests.get(

url=f"{HIS_CONFIG['base_url']}/schedule",

params={

"department_id": department_id,

"expert_id": expert_id,

"date": date

},

headers={"Authorization": f"Bearer {HIS_CONFIG['api_key']}"}

)

response.raise_for_status() # 抛出HTTP错误(如404、500)

return response.json()

except requests.exceptions.RequestException as e:

raise HTTPException(status_code=500, detail=f"HIS接口调用失败:{str(e)}")

# 测试:调用接口查询王主任(expert_id=2001)11月1日的排班

# curl "http://localhost:8000/his/schedule?department_id=101&expert_id=2001&date=2023-11-01"

代码解释:

- FastAPI接口:定义

/his/schedule接口,接收department_id(科室ID)、expert_id(专家ID)、date(日期)参数; - HIS调用:使用

requests库调用HIS系统的排班API,带权限验证(Authorization头); - 异常处理:捕获HTTP错误(如超时、接口返回500),返回友好的错误信息。

五、实战场景:从「预约」到「就诊」的全流程优化

我们以**患者小李(咳嗽三周)**的就诊流程为例,展示Agentic AI的具体作用:

1. 前置咨询:智能导诊,减少「挂错科」

小李打开医院小程序,输入:「我咳嗽三周,有点胸闷,想找专家看看。」

- 目标规划器:提取意图「咨询+预约」,实体「症状:咳嗽三周、胸闷;需求:专家」;

- 工具调用引擎:调用EMR系统,查询小李的历史就诊记录(无过敏史,去年曾患支气管炎);

- 记忆模块:检索到小李去年预约过呼吸科,偏好下午就诊;

- 输出结果:智能体回复:「根据您的症状,推荐呼吸科专家王主任(擅长慢性咳嗽),他明天下午有号源,是否需要预约?」

2. 智能预约:匹配偏好,避免「排队抢号」

小李点击「预约」,智能体自动完成:

- 调用HIS系统:查询王主任明天的排班(下午2点、3点有号);

- 匹配偏好:结合小李「讨厌早上」的历史,推荐「下午2点」;

- 确认预约:发送短信链接,小李点击确认,号源锁定。

3. 候诊提醒:实时更新,减少「无效等待」

就诊前1小时,智能体发送提醒:

- 「您的号源是下午2点,当前前面有3位患者,预计等待20分钟;

- 请携带上次的支气管炎病历(来自记忆模块);

- 门诊楼3楼呼吸科302诊室,可通过小程序查看实时候诊进度。」

4. 就诊辅助:整合数据,提升医生效率

小李到诊室后,医生的工作站自动显示:

- 患者概况:咳嗽三周、胸闷,无过敏史,去年患支气管炎;

- 推荐检查:CT(排除肺炎)、肺功能测试(排除哮喘);

- 号源信息:下午2点预约,等待20分钟。

医生只需确认症状,直接开单,节省了10分钟的病历核对时间。

5. 检查预约:自动联动,避免「二次排队」

小李缴费后,智能体自动完成:

- 调用LIS系统:预约CT检查(下午4点,当前排队人数5人);

- 发送提醒:「CT检查已预约下午4点,请提前30分钟到放射科报到;

- 检查报告将在2小时后发送到您的小程序,异常项会标红。」

6. 报告解读:初步分析,辅助医生诊断

CT报告出来后,智能体:

- 调用PACS系统:获取影像数据,用AI模型(如肺结节检测模型)分析;

- 生成摘要:「CT显示双肺纹理增粗,无明显结节,符合慢性支气管炎表现;

- 建议:继续服用止咳药,避免冷空气刺激。」

医生看报告时,直接关注异常项,节省了5分钟的阅读时间。

7. 随访提醒:持续关怀,提升患者粘性

就诊后3天,智能体发送随访:

- 「您的咳嗽是否缓解?如果仍有胸闷,请及时到医院复查;

- 下次复诊可直接预约王主任,时间已为您预留下午2点。」

六、效果验证:数据说话,从「痛点」到「爽点」

该医院试点Agentic AI后,3个月内的运营数据显著改善:

| 指标 | 试点前 | 试点后 | 提升率 |

|---|---|---|---|

| 患者平均就诊时长 | 4.2小时 | 1.5小时 | -64% |

| 候诊时间 | 60分钟 | 20分钟 | -67% |

| 医生每小时接诊量 | 8人 | 12人 | +50% |

| 预约爽约率 | 15% | 5% | -67% |

| 患者满意度评分 | 4.2/5 | 4.8/5 | +14% |

患者反馈(来自小程序问卷):

- 「不用排队挂号,直接约到专家,太方便了!」(92%患者认可);

- 「候诊提醒很及时,不用傻傻等」(88%患者认可);

- 「报告解读很清楚,不用再找医生问半天」(85%患者认可)。

医生反馈:

- 「智能体帮我整合了病历,节省了很多时间,能更专注于患者」(呼吸科王主任);

- 「预约系统更智能了,号源分配更合理,很少出现『专家号满、普通号空』的情况」(门诊办公室李主任)。

七、落地挑战与解决之道

Agentic AI在医疗场景的落地,并非一帆风顺,该医院遇到了四大挑战,最终通过技术与管理手段解决:

1. 挑战一:医疗数据隐私与安全

问题:患者的病历、症状等数据属于敏感信息,一旦泄露后果严重。

解决:

- 数据加密:患者数据存储时用AES-256加密,传输时用HTTPS;

- 权限控制:智能体仅能访问「必要数据」(如预约需访问排班,无需访问病历);

- 匿名化处理:患者ID用哈希值替换(如

patient_001→a1b2c3),避免关联真实身份; - 联邦学习:模型训练在医院本地服务器进行,不传输原始数据(解决「数据孤岛」与「隐私保护」的矛盾)。

2. 挑战二:医疗系统接口异构

问题:医院的HIS、EMR、LIS等系统来自不同厂商,接口格式不统一(如XML、HL7、JSON)。

解决:

- 适配器模式:为每个系统开发适配器(如HIS适配器将XML转换为JSON);

- API网关:用Apigee或Kong统一管理接口,实现流量控制、权限验证、日志记录;

- 契约测试:用Pact工具验证适配器与原系统的接口兼容性,避免「接口变更导致系统崩溃」。

3. 挑战三:医生对AI的信任问题

问题:部分医生认为「AI推荐的号源/检查不可靠」,拒绝使用。

解决:

- 小范围试点:先在呼吸科试点(选择愿意尝试的医生),收集反馈优化系统;

- 可解释性设计:智能体生成推荐时,必须附带「理由」(如「推荐王主任是因为他擅长慢性咳嗽,且有下午号源」);

- 数据验证:定期对比AI推荐与医生手动操作的结果(如号源匹配率、检查准确率),用数据证明AI的可靠性。

4. 挑战四:系统高可用性

问题:就诊高峰(如早上8-10点)时,智能体的响应速度变慢,甚至崩溃。

解决:

- 弹性扩容:用Kubernetes管理容器集群,根据流量自动增加服务器数量;

- 缓存策略:将高频访问的数据(如专家排班)缓存到Redis,减少对HIS系统的调用;

- 降级方案:当AI系统故障时,自动切换到传统流程(如人工预约),避免影响患者就诊。

八、未来趋势:Agentic AI在医疗的「下一步」

该医院的成功实践,只是Agentic AI在医疗场景的「起点」。未来,Agentic AI将向以下方向进化:

1. 多模态Agentic AI:从「文字」到「音视频+物联网」

- 多模态交互:患者可以上传咳嗽的音频、胸片的图片,智能体分析音频的频率(判断咳嗽类型)、图片的病灶(识别肺炎);

- 物联网联动:对接智能手表、血压计等设备,实时监测患者的心率、血氧,智能体发现异常后自动提醒就诊(如「您的血氧饱和度低于95%,建议立即到医院急诊」)。

2. 个性化治疗:从「通用」到「精准」

- 基因数据整合:结合患者的基因数据(如是否携带哮喘易感基因),推荐个性化的治疗方案;

- 药物反应预测:根据患者的历史用药记录(如对「头孢」过敏),智能体自动排除过敏药物。

3. 跨机构协同:从「单医院」到「医联体」

- 联邦学习:多个医院联合训练Agentic AI模型,共享模型而不共享数据(如A医院的「慢性咳嗽」数据,B医院的「哮喘」数据,共同提升模型的泛化能力);

- 跨机构预约:患者在A医院预约的专家号,可自动同步到B医院的EMR系统,避免重复提交资料。

4. 医生辅助诊断:从「流程优化」到「临床决策」

- 临床指南整合:智能体将《慢性咳嗽诊疗指南》等权威资料整合到目标规划器,推荐检查/治疗方案时符合指南要求;

- 病例匹配:当医生遇到疑难病例时,智能体检索「相似病例库」(如「2022年有10例类似的胸闷咳嗽患者,最终诊断为咳嗽变异性哮喘」),辅助医生决策。

九、经验总结:给其他医院的五点建议

该医院的Agentic AI落地经验,可总结为「五要五不要」:

1. 要「业务驱动」,不要「技术驱动」

- 先解决最痛的点(如预约难、候诊久),再扩展到复杂功能(如辅助诊断);

- 不要为了「AI噱头」开发无用功能(如「AI聊天机器人」却无法解决实际问题)。

2. 要「小步快跑」,不要「大而全」

- 先试点一个科室(如呼吸科),验证效果后再推广到其他科室;

- 不要一开始就覆盖所有流程(如从预约到住院),避免「摊子太大,无法把控」。

3. 要「数据治理」,不要「数据堆砌」

- 确保医疗数据的准确性与完整性(如HIS系统的排班数据要实时更新,EMR系统的病历要完整);

- 不要忽略数据质量(如用错误的排班数据训练AI,会导致推荐错误)。

4. 要「跨部门协作」,不要「IT单打独斗」

- 成立联合项目组:IT部门(技术实现)、临床部门(业务需求)、患者服务部门(用户反馈);

- 不要让IT部门「闭门造车」(如开发的预约功能不符合医生的使用习惯)。

5. 要「持续迭代」,不要「一劳永逸」

- 建立用户反馈机制(如小程序的「意见反馈」按钮),定期优化AI模型;

- 不要认为「上线即完成」(如AI的预约算法需要根据季节变化调整——冬天咳嗽患者多,需增加呼吸科号源)。

十、结语:技术向善,让医疗更温暖

某三甲医院的Agentic AI实践,本质上是用技术「赋能」而不是「替代」——

- 对患者:减少排队、降低信息差,让就医更便捷;

- 对医生:减少重复性工作,让医生更专注于患者;

- 对医院:优化资源分配,提升运营效率。

医疗是一个「温度大于技术」的行业。Agentic AI的价值,不是用「冰冷的算法」取代人的关怀,而是用「智能的工具」释放人的善意——让医生有更多时间倾听患者的故事,让患者感受到「被重视」的温暖。

正如该医院的院长所说:「我们引入Agentic AI,不是为了『炫技』,而是为了让『看病』回归本质——医生用心看病,患者安心治病。」

技术向善,未来已来。希望更多的医院能从这个案例中获得启发,用Agentic AI让医疗更温暖。

附录:工具与资源推荐

- 智能体开发:LangChain(框架)、LlamaIndex(数据索引)、AutoGPT(自动智能体);

- 向量数据库:Chroma DB(轻量级)、Pinecone(云服务)、Weaviate(开源);

- 医疗系统对接:HL7 FHIR(医疗数据标准)、Apigee(API网关);

- AI模型:OpenAI GPT-4(通用)、Med-PaLM 2(医疗专用)、Llama 3(本地化);

- 监控与运维:Prometheus(监控)、Grafana(可视化)、ELK(日志分析)。

(注:文中案例为虚构,数据为模拟,但技术架构与实现逻辑基于真实医疗场景。)

更多推荐

已为社区贡献114条内容

已为社区贡献114条内容

所有评论(0)