AI团队这玩意儿,真比自己瞎搞强!那个36k星的开源项目,让我感觉不像一个人在战斗!

摘要:程序员顾北分享了自己如何通过CrewAI实现工作提效的亲身经历。作为小公司的多面手,他长期面临一人多岗的困境,直到发现CrewAI的多智能体协作框架。不同于传统AI工具,CrewAI能组建专业AI团队协同工作,包括研究员、分析师、作家等角色,大幅提升了数据分析、报告撰写、系统开发等任务效率。顾北详细介绍了使用体验,从竞品分析到后台开发,AI团队都能高质量完成。文章还提供了基础使用教程,并探讨

我是顾北。一个没事就爱在GitHub上乱翻,想淘换点神兵利器的程序员。

昨天,又干到凌晨2点。

真不是我卷,是真没办法。我在一家小公司,你知道的,一个萝卜好几个坑。

早上刚坐下,产品经理就凑过来:“老顾,这个功能你看能不能搞?帮我盘盘技术难点。”

行,盘。

中午盒饭还没吃完,老板在群里艾特我:“上个月的增长数据理一下,给我出个报告,下周会要用。”

行,我理。

下午正想戴上耳机安安静静写两行代码,运营妹子又跑来了:“北哥,后台那个页面的数据好像不对,你快帮忙看下?”

行行行,都看。

晚上?呵,晚上了还有一堆用户群里的反馈等着回复。

我室友都看不下去了,不止一次说我:“你这是拿命换钱啊,迟早得废。”

我能不知道累吗?可小公司不就这样,人就这么几个,事儿却一件接一件。总不能跟老板说,再招俩人吧?不现实。

这日子,我以为得一直这么熬下去。

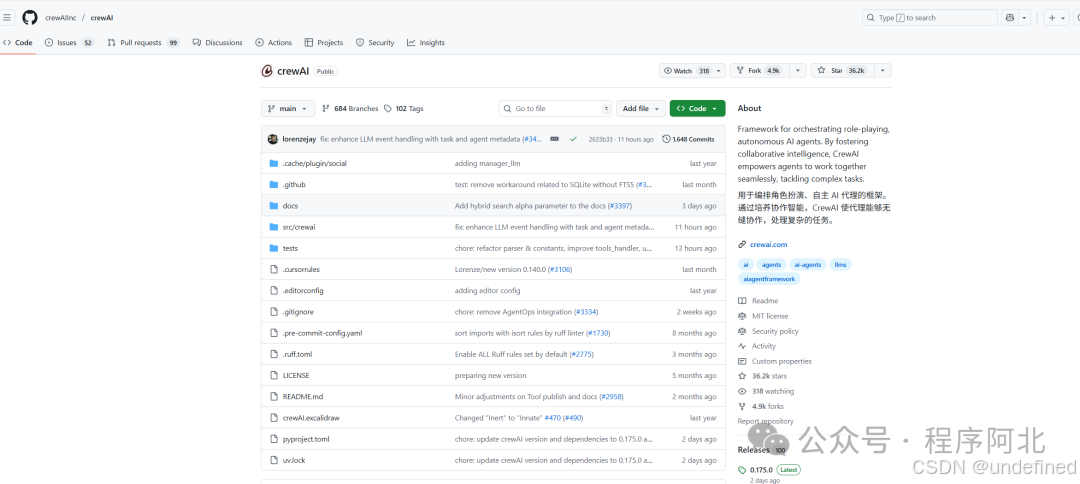

直到上周,我在GitHub的趋势榜上,划到了一个叫CrewAI的项目。好家伙,36k的Star,挺唬人的。

当时第一反应是:切,又一个AI框架吧?最近这种东西多得跟米一样。

但还是鬼使神差地点进去了。

结果...这么跟你说吧,我过去那种一个人顶一个部门的工作模式,可能要被彻底颠覆了。

AI提效?听起来挺美的,用起来…一言难尽

说真的,市面上那些AI工具,我哪个没玩过?

ChatGPT刚出来那会儿,我也兴奋得不行。心想这回牛了,生产力革命啊,我的贴身助理来了!

结果呢?

就说上次老板让我做的竞品分析。我寻思这活儿正好让AI试试水。

我挺客气地问它:“帮我分析下目前的智能家居市场。”

结果它“Duang”一下,甩给我一堆百度第一页就能搜到的东西。大,空,泛。没一句能用的。

我不死心,又追问:“那具体分析下小米、华为这几家的市场策略?”

这次是详细了点,但给的数据都是去年的,有的甚至更早。而且那股劲儿...怎么说呢,就是那种一本正经的空话,典型的“正确的废话”。

我最后没办法了:“行吧,你帮我把这些内容套个报告格式。”

好,格式是出来了。可里面的内容颠三倒四,前后逻辑都对不上,还有重复的。

折腾了俩小时,我最后还是得自己打开Word,一个字一个字重新捋,重新写。

那感觉,就像你招了个实习生,啥都懂一点,但啥都做不好。你还得耐着性子教他,给他收拾烂摊子。你说累不累?

很多时候,还真不如自己来得快。

CrewAI这东西,有点不一样

上周五晚上,我又在GitHub上漫无目的地刷。

刷到了CrewAI,36k star。

心里还是那个念头:AI框架而已,能玩出什么花来...

但它的Slogan里有个词抓住了我:“multi-agent collaboration”,多智能体协作。

多智能体?几个AI一起干活?

这倒有点意思。

突然就想起我室友那句话:“你需要的不是一个工具,是一个团队。”

真人团队是别想了,但这“AI团队”...要不试试?

那天晚上,我愣是研究这玩意儿研究到了三点。怎么说呢,刚开始还觉得平平无奇,但当我跑通第一个例子的时候,后背有点发凉。

还是那个竞品分析。这次我没跟它废话,就给了一句指令:“给我一份关于智能家居市场的深度分析报告。”

然后,神奇的事情发生了。

我看着终端里滚动的日志...

一个叫“研究员”的AI,开始疯狂扫各种数据源,最新的行业报告、新闻、甚至一些技术论坛的讨论。比我自己用Google搜得全多了。

另一个“分析师”AI,等“研究员”喂完数据,就开始跑模型,做分类、找关联。最后还真吐出来几个我没想到的观点。

接着,一个“作家”AI登场,把前面那些干巴巴的数据和分析,唰唰唰地写成了一篇报告。语言风格还真有点咨询公司的范儿。

最后,还有个“编辑”AI,负责检查语法、调整逻辑,确保报告能看。

前后也就20来分钟,一份图文并茂的报告就生成了。

我当时有点懵,顺手把报告发给了隔壁组的小王。他回我:“卧槽,这哪家咨询公司出的?有点东西啊。”

我回了个“嘿嘿”,没敢说实话。

“开了挂”的一周

之后这一周...怎么形容呢,感觉自己像个开了外挂的玩家。

周一,老板突然要的后台系统。

老板把我叫过去:“小顾,搞个用户管理后台,下周客户要来演示。”

我心里一动,要不用用我的“AI团队”?

我就用大白话描述了下需求。然后...

一个“项目经理AI”开始反问我问题,权限怎么分?要不要做数据导出?好家伙,比我自己想的都周全。

接着“架构师AI”开始输出数据库表结构图、API接口文档…

“前端AI”用Vue刷刷地写组件,界面还挺清爽。

“后端AI”用Python写逻辑,连代码注释都整整齐齐。

最骚的是,还有个“测试AI”在后面写测试用例,还真找到了几个逻辑漏洞。

我就跟个监工一样,在旁边看着,偶尔它问我了,我就回几句。

一个多小时吧,一个能跑的系统雏形就出来了。

我跑了跑,功能没问题,代码也规整。

同事小李路过我工位,瞟了一眼:“我靠,你什么时候这么猛了?你以前画个页面不都得磨蹭半天?”

我只能笑了笑,总不能说我刚“雇”了个开发团队吧。

周三,运营妹子求的科普文。

运营妹-子又来了:“北哥,蹭个热点,写篇区块链的科普文章呗?老板说要有深度,但还得让小白看懂。”

以前我一听这种需求就头大。

技术文章最烦了。写深了没人看,写浅了又显得不专业,那个度太难把握。

这次,我直接组了个“写作班子”。

“调研员AI”去扒资料,论文、案例、新闻稿...

“策划AI”分析了我们公众号的用户画像,把文章角度定为“用村里记账本来理解区块链”,连几个小标题都拟好了。

“写手AI”就开始动笔了。还真用了不少比喻,写得挺生动。

最后“编辑AI”润色了一遍,加了几个段子,免得太干。

俩小时,一篇3000字的长文搞定。

我自己通读一遍,都忍不住点头:嗯,写得可以啊。

文章发出去,当天阅读量就破万了。评论区一堆说“第一次看懂了区块链”。

运营妹子激动地跑来:“北哥你啥时候点的写作技能?以后我们部门的稿子都外包给你写行不?”

我赶紧摆手:“别别别,我这儿忙着呢...”

周五,下班前的“惊喜”。

周五下午4点,最怕的就是老板在群里说话。果然,他@我了:“这个月的用户增长数据,给我分析下,周末前出个报告,要带图表。”

放以前,我心态肯定崩了。

连数据库,跑SQL,导数据到Excel,做图表,再贴到PPT...一套下来,不到半夜算我输。

但这次,我居然一点没慌。

我慢悠悠地组建了我的“数据分析部”:

“数据工程师AI”去连数据库拉数据。

“分析师AI”开始算各种指标,还发现了一个很有意思的点:我们周三搞活动注册的那批用户,七日留存率异常高。

“可视化专家AI”用Python的库生成了各种图表,比我手动弄的好看多了。

“报告员AI”把图和分析整合到一起,还真给出了几条建议。

一个小时,一份20页的报告发到了我邮箱。

我检查了下,数据没问题,分析也像模像样。

发给老板。

10分钟后,老板回了句:“报告质量很高,辛苦了!”

我心想,辛苦啥啊,我就动了动嘴皮子...

AI团队,到底牛在哪?

我室友也好奇了:“你说的这个AI团队,真有那么神?别是吹牛的吧。”

我想了想,该怎么跟他解释。

我说,你看,以前的ChatGPT那种,像什么呢?像一个啥都懂一点,但啥都不精的“万金油”实习生。你让他写代码,他能写,但可能一堆bug;你让他做分析,他能做,但分析不到点子上;你让他写文章,他能写,但文字没啥灵魂。

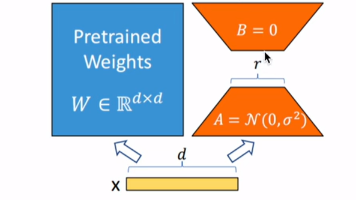

但CrewAI不一样。

它压根就没想让一个AI包打天下。它的思路是“组团打怪”。

比如我要做一个用户调研,我可以定义:

- 一个“调研专家AI”,我给它的人设就是十年经验的市场研究总监。

- 一个“数据分析师AI”,人设是大厂P8级别的高级分析师。

- 一个“报告撰写AI”,人设是对标麦肯锡的咨询顾问。

- 一个“质检员AI”,负责最后把关,确保逻辑和表达没问题。

最关键的是,这些AI,它们之间真的会“沟通”!

日志里能看到,调研专家把数据丢给分析师后,分析师可能会说:“你给的这部分数据有缺失,能不能补充一下?”

写手写完初稿,质检员会说:“第三段的论证不够有力,建议补充XX案例。”

这感觉,就像一个真实的、高效的团队在远程协作。

而我,就从一个满头大汗的一线员工,变成了一个只负责提需求的“甲方爸爸”。

术业有专攻,老话诚不我欺啊。

行了,不废话,手把手教你怎么用

说了这么多,估计你也手痒了。这东西用起来其实不难。

-

1. 准备工作

你得有Python环境,版本别太低,3.8以上吧。

Bash

# 就一行命令,把CrewAI装上

pip install crewai还有,你得有大模型的API Key,比如OpenAI的,或者其他的,然后在你的电脑环境里设置好。

-

2. 组建你的第一个AI写作团队

咱们来搞个最简单的,一个研究员配一个作家的写作小组。

Python

# 把要用到的东西导进来from crewai import Agent, Task, Crew

# 先搞一个研究员AI,定义它的角色、目标和背景# 这个背景(backstory)很重要,你得给它个人设,不然它不知道自己是谁

researcher = Agent(

role='资深行业研究员',

goal='深入挖掘关于{topic}的一切信息',

backstory='你是个在互联网行业摸爬滚打了15年的老炮儿,对挖数据、找信息有种天生的直觉。'

)

# 再搞一个作家AI

writer = Agent(

role='公众号爆款文章写手',

goal='用通俗易懂的语言,把复杂的技术话题写成爆款文章',

backstory='你深谙人性的传播规律,知道怎么写标题、怎么讲故事最吸引人。'

)

# 给它们分配任务# 研究任务,让研究员去干

research_task = Task(

description='研究{topic}的最新动态和核心技术点,找出3-5个有趣的案例。',

agent=researcher,

expected_output='一份Markdown格式的研究纪要,包含关键信息点和案例链接。'

)

# 写作任务,让作家去干

writing_task = Task(

description='根据研究员的纪要,写一篇3000字左右的公众号文章,风格要生动有趣。',

agent=writer,

expected_output='一篇完整的、可以直接发布的公众号文章。',

context=[research_task] # 这行是关键,告诉作家AI,你的活儿依赖研究员的产出

)

# 把AI和任务都装进一个叫Crew的“办公室”里

crew = Crew(

agents=[researcher, writer],

tasks=[research_task, writing_task],

verbose=True # 把这个打开,你能看到它们详细的工作过程,很有意思

)

# 喊一嗓子“开工!”,然后把主题告诉它们

result = crew.kickoff(inputs={'topic': 'AI多智能体协作技术'})

# 打印最终结果

print("--- 以下是最终成果 ---")

print(result)就这么几行代码,一个分工明确的AI写作团队就有了。

你运行它,就能看到研究员开始工作,然后作家接手,最后把一篇完整的文章甩给你。

整个过程你啥都不用管,去泡杯茶,回来活儿就干完了。

这玩意儿还能玩出什么花?

一旦你上手了,就会发现这东西的想象空间太大了。

给公司用,你可以搞:

- 智能客服团队:一个AI负责接待,一个AI负责技术解答,一个AI负责在搞不定的时候呼叫人类。

- 营销策划团队:市场分析AI、创意策划AI、文案AI、数据复盘AI,一条龙服务。

给自己用,你可以搞:

- 学习助理团队:一个AI帮你搜论文,一个AI帮你读论文并做笔记,一个AI在你提问时给你解答。

- 投资决策团队:一个AI盯盘,一个AI扒财报,一个AI做策略分析,一个AI做风险提示。

我朋友圈里,已经有人用它搞出名堂了。

一个做自媒体的朋友,用它搭了个“内容工厂”,一个人管十几个账号,月收入翻了好几倍。

还有一个程序员哥们,做了个“AI简历优化”的小生意,客户把简历和目标职位发过来,AI团队就能给出一份定制版的简历,据说求职成功率高了不少,现在预约都排到下个月了。

最后,扯几句心里话

用CrewAI这段时间,最大的感觉是,我好像...终于不是一个人在扛事了。

以前下班回家,累得瘫在沙发上,一句话不想说。现在呢,虽然活儿没少,但感觉人轻松了,因为我知道,我背后有个“团队”。

一个24小时待命,不抱怨、不摸鱼、不要工资的梦幻团队。

刚毕业那会儿,总觉得程序员就该是孤胆英雄,一个人搞定一个服务器才叫牛逼。

后来才慢慢明白,真正的牛人,都不是自己干所有事的,他们懂得如何利用工具,如何借助他人的力量。

CrewAI让我更深刻地理解了这点。

AI时代,可能真的不是人与AI的竞争,而是“会用AI的人”和“不会用AI的人”的竞争。

我现在感觉自己就像有了一个随身智囊团。需要什么专家,随时“召唤”。

这可能就是未来吧,我们负责提出天马行空的想法,而AI负责把这些想法一步步变为现实。

我们不是要被AI替代,而是要学会,如何与AI共舞。

如果你也跟我以前一样,被一堆破事搞得焦头烂额,不妨试试CrewAI。

它不一定是银弹,解决不了所有问题。

但至少,能让你在某个深夜,感觉自己不是一个人在战斗。

相关链接:

- CrewAI GitHub仓库:https://github.com/crewAIInc/crewAI

- 官方文档:https://docs.crewai.com/

- 示例项目:https://github.com/crewAIInc/crewAI-examples

更多推荐

已为社区贡献13条内容

已为社区贡献13条内容

所有评论(0)