Context Engineering:AI时代的新核心技能

Context Engineering(上下文工程)正在成为AI领域的新热点技术。它不再是简单的"提示词工程",而是一套系统化的方法论,专注于为大语言模型动态构建最优的上下文环境。就像Andrej Karpathy所说:"LLM就像新型操作系统,模型是CPU,而Context window就是RAM。"Context Engineering正是这个"RAM"的精妙管理艺术,它让AI应用从简单的问答

简述

Context Engineering(上下文工程)正在成为AI领域的新热点技术。它不再是简单的"提示词工程",而是一套系统化的方法论,专注于为大语言模型动态构建最优的上下文环境。就像Andrej Karpathy所说:"LLM就像新型操作系统,模型是CPU,而Context window就是RAM。"Context Engineering正是这个"RAM"的精妙管理艺术,它让AI应用从简单的问答升级为复杂的智能系统。本文将深入浅出地解释这一前沿技术的核心概念、应用场景和未来趋势。

一、Context Engineering的定义和核心概念

想象一下,你正在和一位经验丰富的专家顾问对话。这位顾问不仅能回答你的问题,还能记住你们之前的对话,了解你的背景,查阅最新的资料,调用各种专业工具,并且始终以你喜欢的方式来组织回答。这就是Context Engineering要实现的效果。

Context Engineering是一种系统化的方法论和技术栈,其核心目标是在与大语言模型(LLM)交互时,动态地、精准地为其构建和提供最相关、最优质的上下文信息,从而让模型能够生成更准确、更可靠、更具个性化的回答。

用一个生活化的比喻来理解:如果说传统的Prompt Engineering像是给朋友发短信提出请求,那么Context Engineering就像是为一个智能助手配备了完整的办公环境——不仅有基础的工作指南,还有历史档案、实时信息源、专业工具,以及根据具体情况动态调整工作方式的能力。

从技术角度看,Context Engineering将上下文定义为动态结构化信息组件的集合,而非静态字符串。它通过智能化的信息管理,确保LLM在每个推理步骤中都能获得恰到好处的上下文支持。

二、技术背景和发展历程

Context Engineering的兴起并非偶然,它是AI技术发展的必然产物。

从单轮对话到复杂系统

早期的AI应用主要集中在单轮问答场景,比如翻译一段文字、写一封邮件或者回答一个知识性问题。这些场景下,传统的Prompt Engineering已经足够应对——你只需要精心设计一个提示词,就能得到满意的结果。

但随着AI应用向更复杂的场景扩展,传统方法的局限性开始显现:

- 企业级应用需要AI记住用户的历史偏好

- 客服系统要求AI理解多轮对话的上下文

- 代码助手需要理解整个项目的架构和规范

- 决策支持系统要求AI整合多源数据进行综合分析

技术演进的里程碑

2024-2025年,Context Engineering成为继Prompt Engineering之后的新技术热点。学术界已有1400多篇相关研究论文,工业界也涌现出Claude Code、LangChain等实际应用框架。

这一技术的发展得益于几个关键突破:

- LLM能力的飞跃:模型的推理能力和上下文处理能力大幅提升

- RAG技术的成熟:检索增强生成技术让外部知识整合成为可能

- Multi-Agent架构:多智能体系统需要更精密的上下文协调机制

- 企业级需求:真实业务场景对AI系统提出了更高的要求

三、核心原理和方法

Context Engineering的核心在于构建一个智能的"信息管理系统",这个系统知道在什么时候、以什么方式、为AI提供什么样的信息。

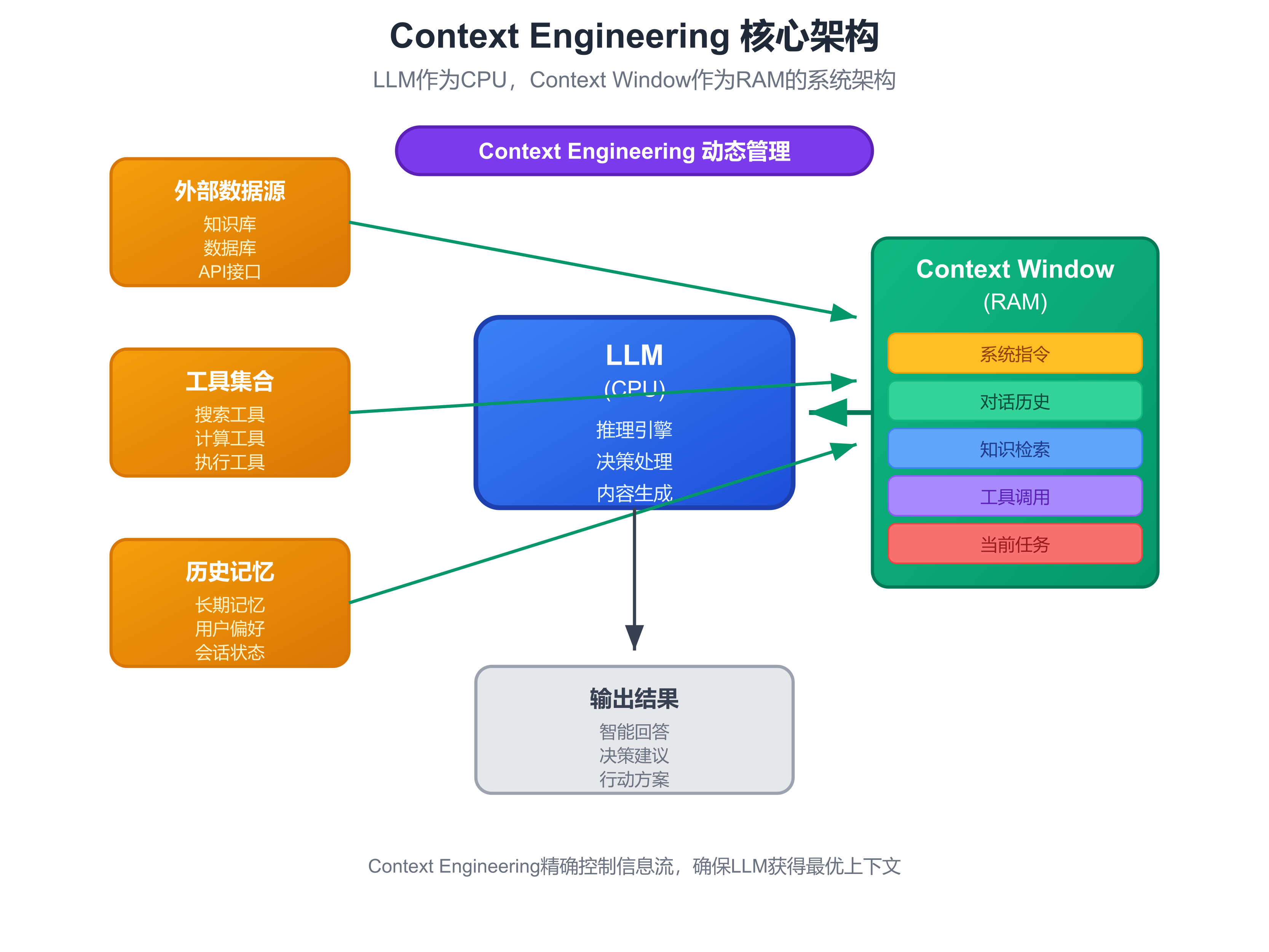

系统架构原理

正如Andrej Karpathy的比喻,在Context Engineering的架构中:

- LLM充当CPU角色:作为强大的通用推理引擎,负责处理信息、做出决策、生成内容

- Context Window充当RAM角色:作为工作内存,存储当前任务所需的所有信息

- 外部系统充当存储设备:包括知识库、数据库、工具集等,提供丰富的信息来源

这种架构的巧妙之处在于,它让AI系统能够像人类专家一样工作:需要某个信息时就去查阅,需要使用工具时就去调用,而且能够根据任务的变化动态调整自己的"工作环境"。

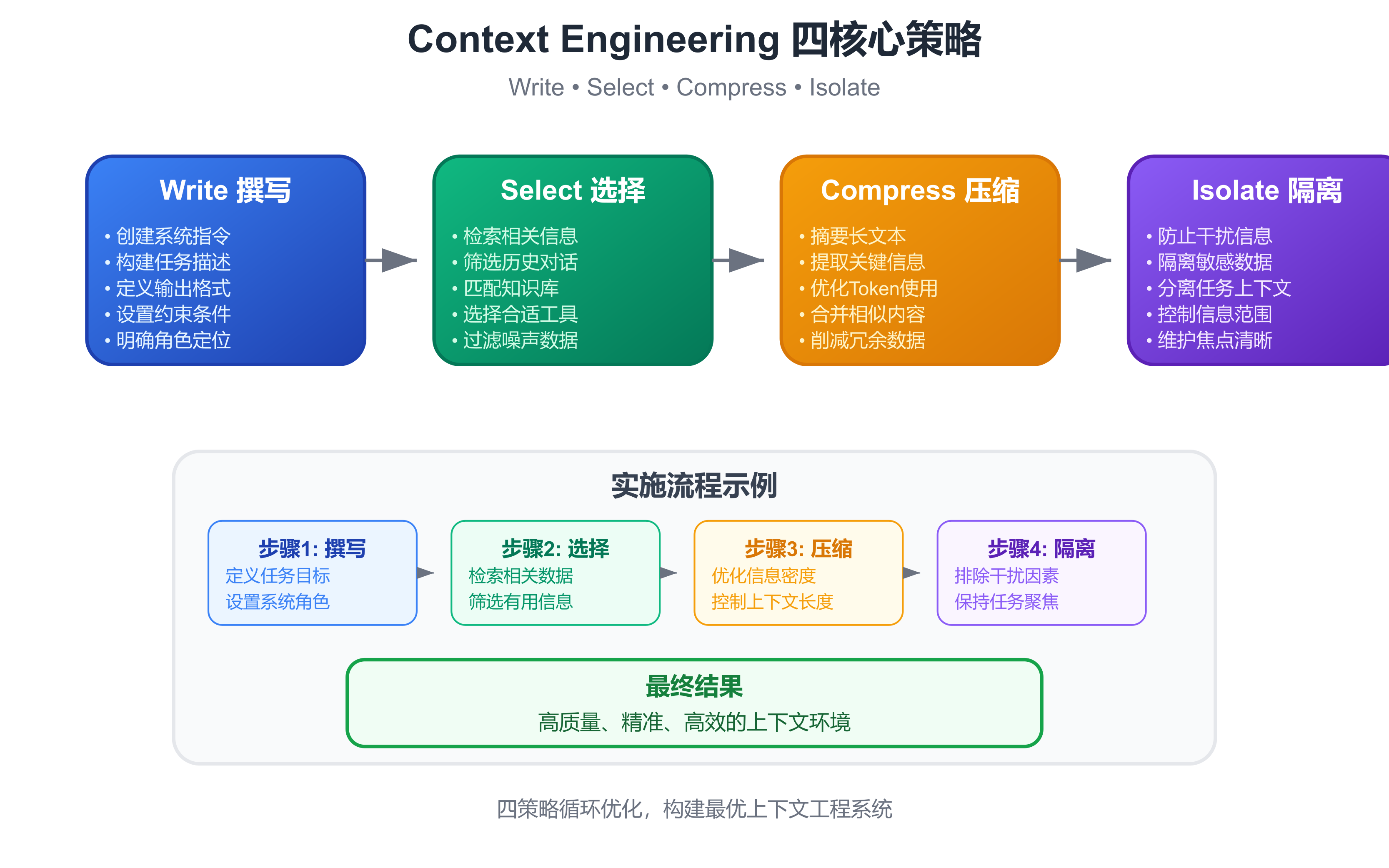

四核心策略

Context Engineering基于四个核心策略,我们称之为"WSCI"策略:

Write(撰写):创建清晰、准确的系统指令和任务描述。这不仅仅是写提示词,而是定义AI的角色、约束条件、工作方式和输出标准。

Select(选择):从海量信息中智能筛选出与当前任务最相关的内容。这包括检索知识库、筛选历史对话、匹配用户偏好等。

Compress(压缩):将冗长的信息压缩为精炼的要点,在保持关键信息的同时,优化token使用效率。

Isolate(隔离):排除无关或干扰信息,确保AI专注于当前任务,避免"注意力分散"。

六层上下文模型

Google DeepMind提出了一个更加精细的六层上下文模型,为Context Engineering提供了标准化的架构参考:

这个模型的优势在于职责分离和模块化管理。每一层都有明确的功能定位,可以独立优化和维护,同时层与层之间保持清晰的信息流向关系。

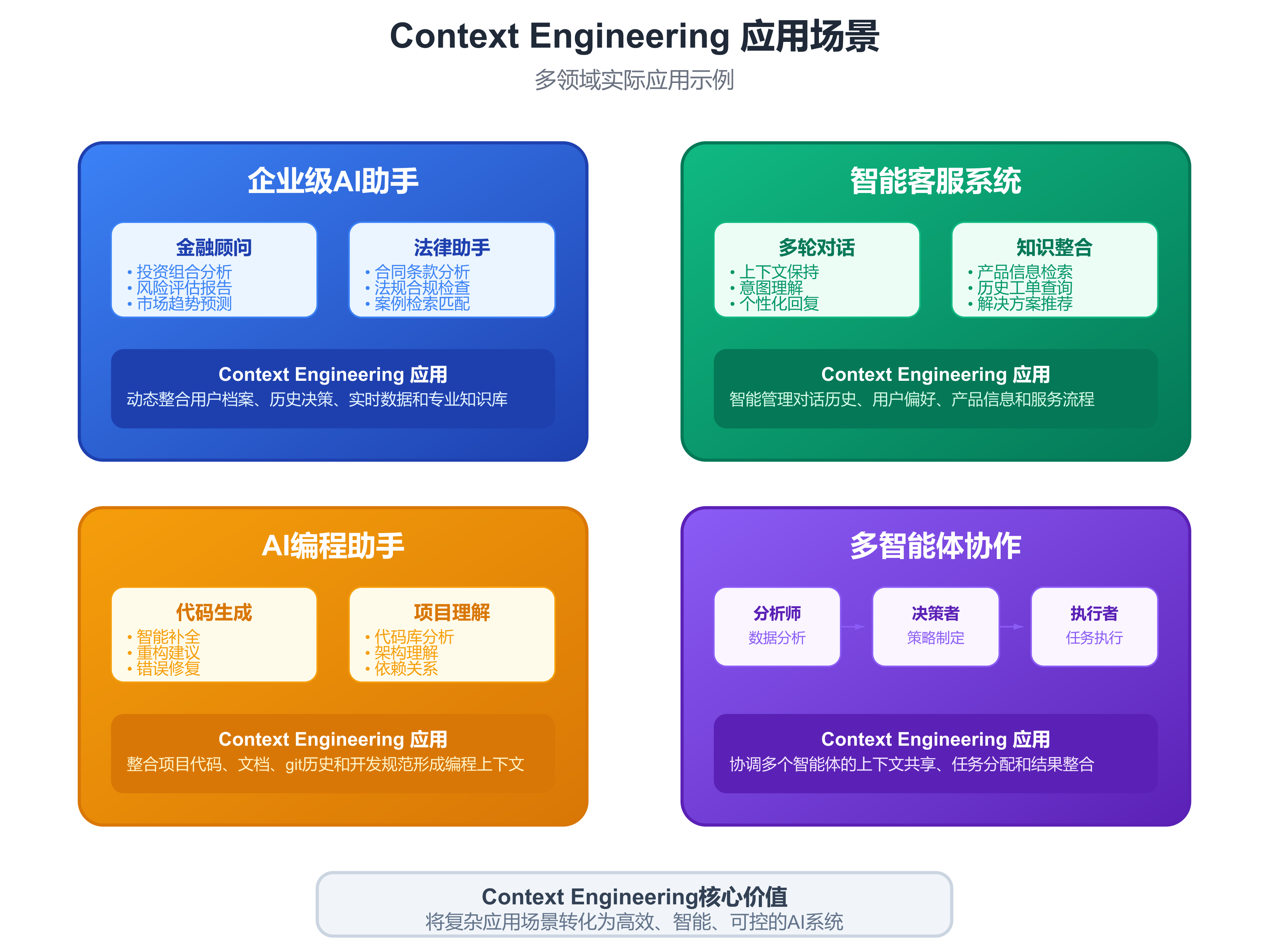

四、实际应用场景和案例

Context Engineering的真正价值体现在实际应用中。让我们看看它在不同领域的应用:

企业级AI助手

以金融顾问机器人为例,它需要整合:

- 用户档案:投资偏好、风险承受能力、历史投资记录

- 市场数据:实时股价、财经新闻、分析师报告

- 法规信息:最新的金融政策和合规要求

- 工具系统:风险计算器、投资组合分析工具

Context Engineering让这个系统能够像真正的人类顾问一样,在给出投资建议时综合考虑所有相关因素。

智能客服系统

传统客服机器人只能处理标准化问题,而基于Context Engineering的智能客服能够:

- 记住整个对话的来龙去脉

- 理解用户的情绪变化和真实需求

- 动态查询产品信息和历史工单

- 根据问题复杂度决定是否转人工

AI编程助手

像Claude Code这样的编程助手,需要理解:

- 整个项目的代码结构和架构设计

- 编程规范和团队约定

- git历史和代码变更记录

- 相关文档和注释信息

Context Engineering让AI助手能够生成符合项目风格、考虑到现有架构的代码建议。

五、与相关技术的对比

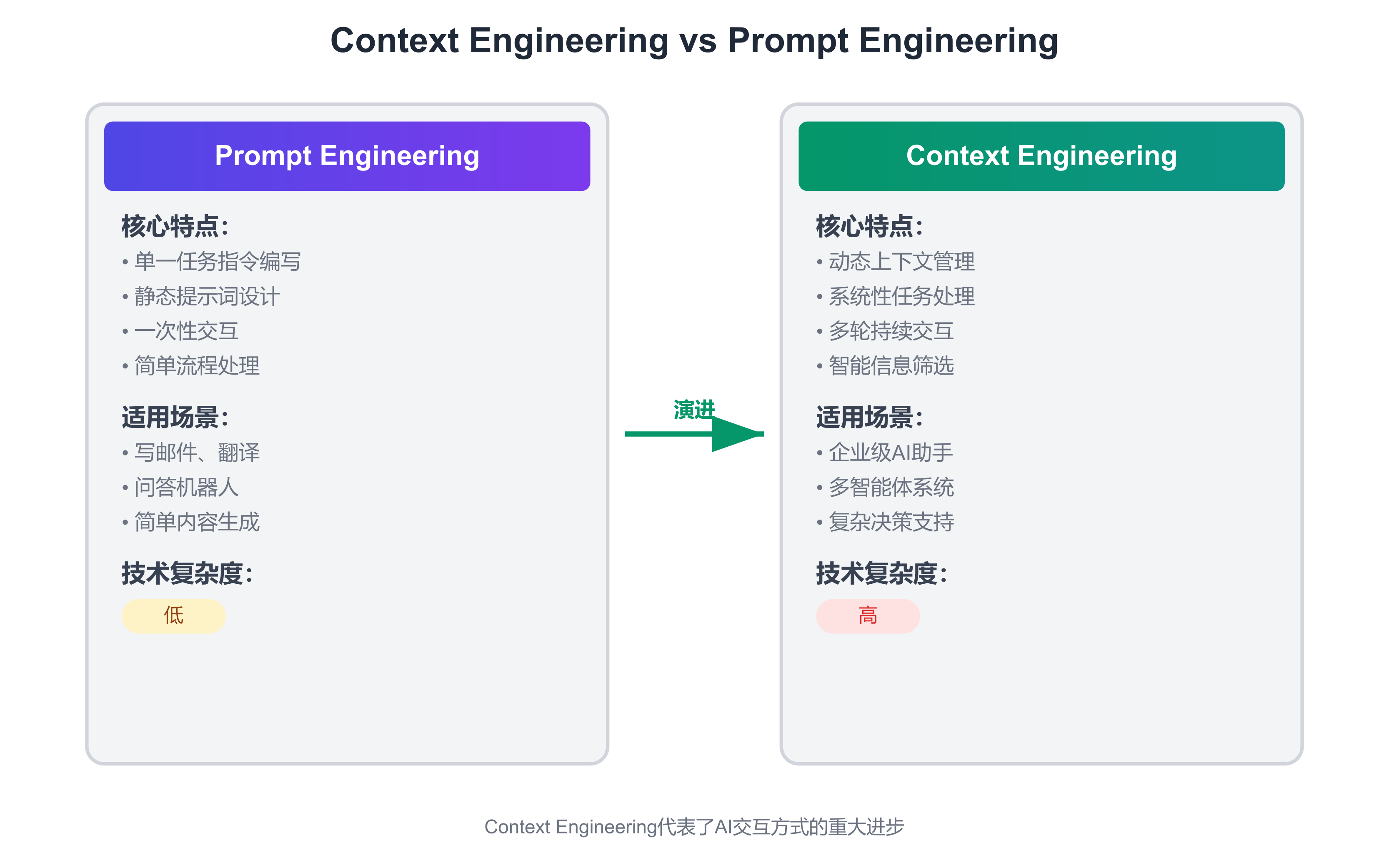

Context Engineering vs Prompt Engineering

很多人会问:Context Engineering和Prompt Engineering有什么区别?

范围差异:

- Prompt Engineering专注于单次交互的指令优化

- Context Engineering关注整个系统的信息环境管理

复杂度差异:

- Prompt Engineering适合简单、独立的任务

- Context Engineering适合复杂、系统性的应用

技术深度差异:

- Prompt Engineering主要是"艺术"——依赖经验和技巧

- Context Engineering更多是"工程"——需要系统化的设计和架构

打个比喻:如果Prompt Engineering是"写一张纸条",那么Context Engineering就是"设计一套办公流程"。

与RAG技术的关系

RAG(检索增强生成)可以说是Context Engineering的一个重要组成部分,但Context Engineering的范围更广:

- RAG主要解决外部知识整合问题

- Context Engineering解决整体信息环境的优化问题

RAG是Context Engineering工具箱中的一个重要工具,但不是全部。

六、未来发展趋势

Context Engineering代表了AI应用开发的未来方向,几个关键趋势值得关注:

1. 标准化和规范化

随着技术的成熟,我们将看到:

- 统一的Context Engineering框架和协议

- 标准化的上下文模型和接口

- 行业级的最佳实践和规范

2. 自动化和智能化

未来的Context Engineering系统将更加智能:

- 自适应上下文管理:根据任务和用户自动调整上下文策略

- 递归涌现:AI系统能够自主优化自己的上下文结构

- 预测性信息加载:提前准备可能需要的信息

3. 多模态整合

Context Engineering将扩展到多模态场景:

- 整合文本、图像、音频、视频等多种信息类型

- 支持更丰富的交互方式和应用场景

4. 成本优化

技术的发展将带来效率提升:

- 更高效的信息压缩和表示方法

- 智能的缓存和复用机制

- 动态的资源分配和优化

七、学习建议和资源

对于想要学习Context Engineering的读者,建议按照以下路径进行:

基础阶段

- 理解核心概念:从Prompt Engineering的基础开始,理解其局限性

- 学习LLM原理:了解大语言模型的工作机制和上下文窗口的概念

- 实践简单案例:从单一功能的Context Engineering开始实践

进阶阶段

- 掌握四核心策略:深入理解Write、Select、Compress、Isolate的应用

- 学习RAG技术:掌握检索增强生成的原理和实现

- 构建复杂系统:尝试设计多层次的上下文架构

高级阶段

- Multi-Agent系统:学习多智能体协作的上下文管理

- 性能优化:掌握成本控制和效率提升的技巧

- 行业应用:在具体业务场景中实践Context Engineering

推荐学习资源

入门资源:

- Philipp Schmid的《The New Skill in AI is Not Prompting, It’s Context Engineering》

- LangChain官方文档中的Context Engineering指南

技术实现:

- GitHub项目:context-engineering-intro-zh(中文资源)

- OpenManus开源智能体框架

- MCP(Model Context Protocol)协议文档

学术资源:

- arXiv论文:《A Survey of Context Engineering for Large Language Models》

- Google DeepMind关于六层上下文模型的研究报告

结语

Context Engineering不仅仅是一个技术概念,它代表了我们思考AI应用的方式的根本转变。从简单的"问答"模式,到复杂的"协作"模式;从静态的"指令"执行,到动态的"环境"适应。

正如软件工程改变了我们构建软件的方式一样,Context Engineering正在改变我们构建AI应用的方式。它要求我们不仅要会写代码,还要会设计信息架构;不仅要优化算法,还要管理知识流动;不仅要关注功能实现,还要考虑用户体验。

在这个AI快速发展的时代,掌握Context Engineering不仅是技术人员的必备技能,也是所有希望有效利用AI工具的专业人士的核心能力。它将帮助我们构建更智能、更可靠、更有价值的AI应用,真正实现人工智能为人类服务的愿景。

未来已来,Context Engineering正在重新定义AI应用的可能性边界。让我们一起迎接这个充满机遇的新时代。

参考资料

- Andrej Karpathy关于Context Engineering的观点和定义

- LangChain:《The rise of “context engineering”》

- Google DeepMind:六层上下文模型研究

- Philipp Schmid:《The New Skill in AI is Not Prompting, It’s Context Engineering》

- arXiv论文:《A Survey of Context Engineering for Large Language Models》(2507.13334)

- GitHub项目:kaqijiang/context-engineering-intro-zh

- GitHub项目:davidkimai/Context-Engineering

- 多个Context Engineering实践案例和技术博客

更多推荐

已为社区贡献11条内容

已为社区贡献11条内容

所有评论(0)