大模型RL训练崩溃?简单切换FP16精度,稳定性提升8倍!附代码实现(建议收藏)

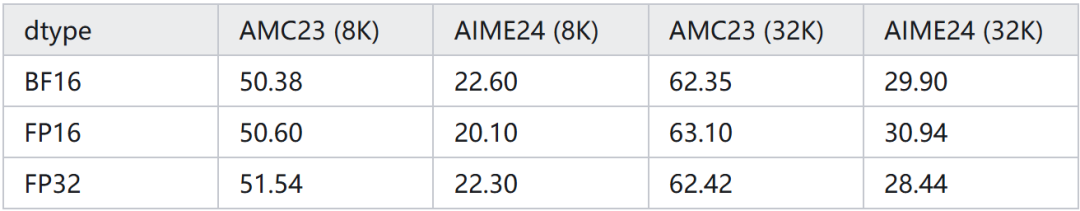

本文揭示大模型强化学习训练不稳定的核心原因是训练-推理策略间数值精度不匹配。研究表明,从BF16切换回FP16精度(提升8倍精度)能更有效解决此问题,比复杂算法修正更稳定高效。实验证明,FP16在各种模型架构、规模和任务上都表现出色,从根本上改善训练动态,让基础策略算法性能超越复杂方法。代码实现简单,仅需修改精度设置即可显著提升RL训练稳定性和最终性能。

Sea AI Lab 最新研究揭示,简单切换回 FP16 即可解决 RL 训练中的“训练-推理不匹配”难题。

在 DeepSeek-R1 等推理模型爆火的当下,用强化学习(RL)微调 LLM 已成为提升模型推理能力的关键路径。然而,每一个跑过 PPO 或 GRPO 的算法工程师都知道,RL 训练太容易“崩”了。

为了解决训练不稳定和难以收敛的问题,业界提出了各种复杂的算法补丁(如 Token-level Importance Sampling 等)。

但一篇来自 Sea AI Lab 和新加坡国立大学的最新论文《Defeating the Training-Inference Mismatch via FP16》提出了一个令人震惊的简单结论:

我们不需要复杂的算法修正,只需要把精度从 BF16 切回 FP16,一切问题迎刃而解。

一、训练-推理不匹配

1.1 问题的根源:两个引擎的数值差异

在RL 框架中,为了效率,使用了两个不同的策略及其对应的引擎:

- 推理策略(Inference Policy)μ(·|θ):使用高度优化的推理引擎(如 vLLM)进行采样。

- 训练策略(Training Policy)π(·|θ):使用训练引擎(如 PyTorch/DeepSpeed)计算梯度。

虽然理论上 μ = π,但由于数值精度和硬件优化差异,实际上它们并不相等。这产生了两个主要问题:

问题一:梯度偏差(Biased Gradient)

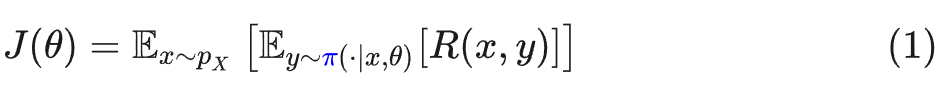

我们希望优化的目标函数是基于训练策略 π 的期望收益:

其中 x 是提示词,y 是回复,R 是奖励。

标准的策略梯度(REINFORCE)应该是:

然而,在实际操作中,样本 y 是从推理策略 μ 中采样出来的。如果我们忽略这种不匹配,直接计算梯度,就会得到一个有偏梯度(Biased Gradient):

**后果:**优化方向发生偏移,导致训练不稳定或崩溃。

问题二:部署差距(Deployment Gap)

即使我们能修正梯度,还有一个无法回避的问题:我们是在优化参数 θ 以适应训练引擎 π,但最终部署时使用的是推理引擎 μ。

**后果:**训练好的模型在实际上线使用时,性能会下降。

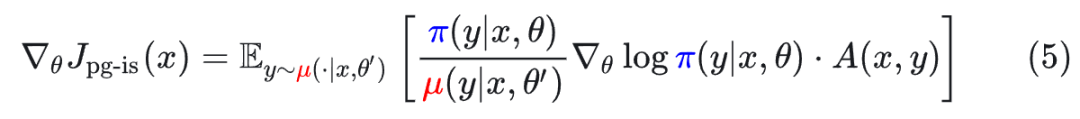

1.2 现有的算法修正:重要性采样(Importance Sampling)

为了修正上述的梯度偏差,学术界引入了重要性采样(IS)。

标准的重要性采样(IS),通过引入重要性权重 π/μ 来校正分布差异,使梯度重新变得无偏:

其中 A(x,y)是优势函数。**缺点:**对于长文本,重要性权重方差极大,训练极不稳定。

为了降低方差,研究者提出了两种牺牲少量偏差换取稳定性的变体:

**截断重要性采样(Truncated IS,TIS):**设置上限 C。

**掩码重要性采样(Masked IS,MIS):**如果权重过大直接丢弃。

1.3 基于 GRPO 的现有实现及其缺陷

目前的框架大多基于 GRPO 算法。标准的 GRPO 并没有考虑这种不匹配:

标准 GRPO 梯度:

其中:

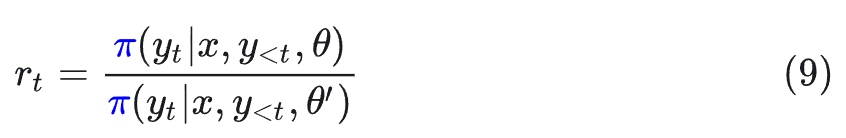

这里的 r_t 是 PPO 中的新旧策略比率,与 μ 无关。

为了解决不匹配,近期工作(如 Yao et al. 和 Liu et al.)给 GRPO 打了补丁:

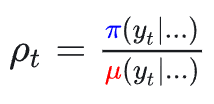

Token 级 TIS 修正(GRPO-Tok-TIS):引入如下进行加权。

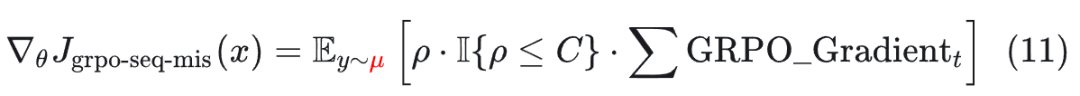

**序列级 MIS 修正(GRPO-Seq-MIS):**使用整个序列的概率比如下进行掩码过滤:

虽然这些公式在数学上试图修正偏差,但它们导致了巨大的计算开销:

- 额外开销:为了计算上面的 p 或 p_t,模型需要额外进行一次前向传播(Forward Pass)来获取 π(y|x,θ’)的概率。

- 成本量化: 假设反向传播成本是前向的2倍,这相当于增加了 25% 的训练成本。

这份完整版的大模型 AI 学习和面试资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

二、FP16 精度

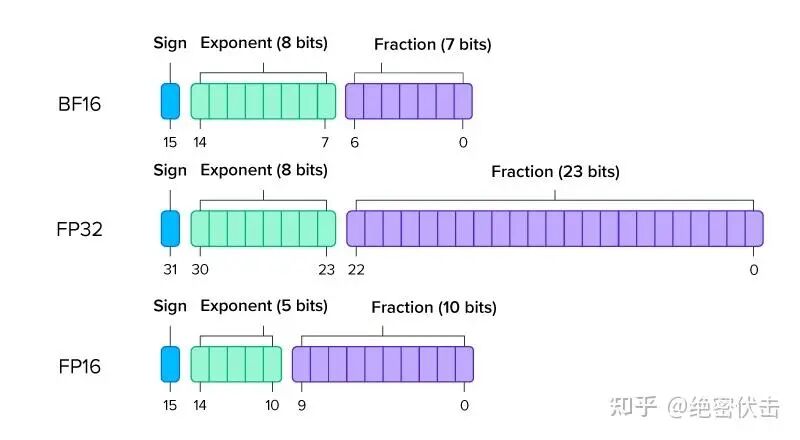

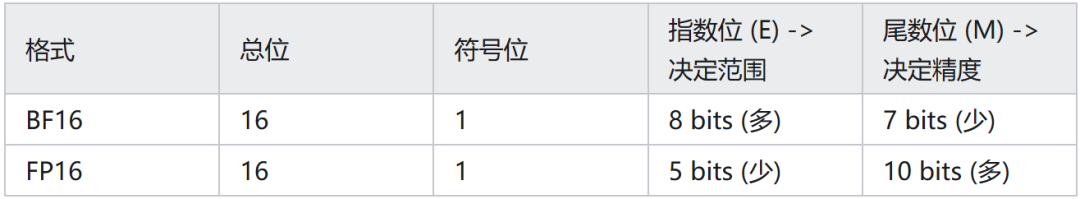

图 1: FP16 vs BF16

2.1 FP16 vs. BF16

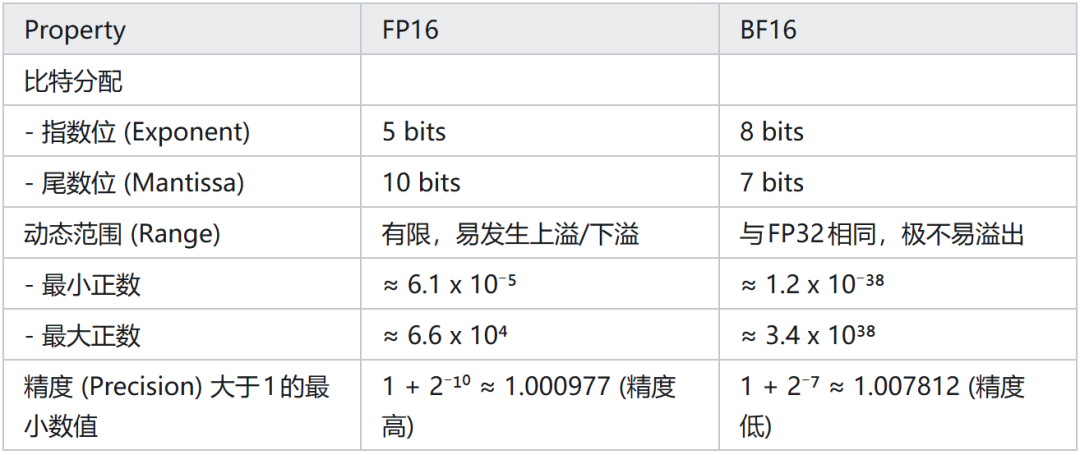

浮点数格式通过在两个组成部分之间分配比特预算来表示实数:指数位(Exponent Bits)决定可表示数值的范围(数值能有多大或多小),而尾数位(Mantissa Bits)(也称为小数位)决定数值的精度(在该范围内能多细致地区分不同数值)。

虽然 FP16 和 BF16 都使用总计 16 位,但它们的比特分配方式不同,因此在数值范围与精度之间体现出不同的权衡。

FP16(IEEE 754 半精度格式)使用 5 个指数位和 10 个尾数位。较大的尾数位数量赋予 FP16 更高的数值精度,使其能准确表示相邻数值之间的细微差别。

然而,仅有 5 位的指数严重限制了其动态范围,使 FP16 容易出现上溢(数值超过可表示上限)和下溢(数值被舍入为 0)。

在使用 FP16 进行训练时,通常需要采用诸如损失缩放(loss scaling)等稳定性技术来缓解这些问题。

BF16(bfloat16)由 Google 提出,它使用 8 个指数位——与 32 位的 FP32 格式相同——但仅提供 7 个尾数位。

这样的设计带来了与 FP32 相当的宽广动态范围,使 BF16 对上溢和下溢具有极强的抗性,代价是精度有所降低。

在低精度条件下仍能保持数值鲁棒性的特性,是 BF16 能在大规模深度学习系统中得到广泛应用的关键原因。

BF16 的设计哲学:为了防止训练溢出,它保留了和 FP32 一样的 8 位指数,但惨烈地牺牲了精度,只剩****7位尾数。

FP16 的设计哲学:它的指数位只有 5 位(容易溢出),但它有****10位 尾数。

这一节指出了一个关键的数学事实:

- BF16 的最小分辨单位(Machine Epsilon)约为 2^-7 ≈ 0.0078。

- FP16 的最小分辨单位约为 2^-10 ≈ 0.00097。

**结论:**FP16 的精度是 BF16 的 8 倍(2^3)。在深度神经网络中,数值会经过数以亿次的累加和乘法。精度的微小差异会在层与层之间被放大。

这里解释下上面的数字怎么计算的。

问题 1: 为什么 BF16 能表示 10^-38?

一个 16 位的浮点数,总共只有 16 个坑位。除去 1 位符号位,剩下的 15 位必须在“范围(指数)”和“精度(尾数)”之间做权衡。

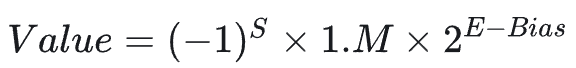

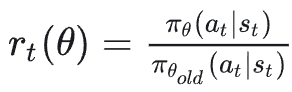

公式:

BF16 的设计初衷就是为了模仿 FP32 的范围。

- 它的指数位有 8位。

- 8位二进制能表示 0 ∽ 255。减去偏置值(Bias = 127),它的指数范围大约是 2^-126 ∽ 2^127。

- 最小正规范数计算:2^-126 ≈ 1.17 × 10^-38。

**结论:**因为 BF16 的指数位够多(8位),它的跨度极大,能探到底层极深的深渊(10^-38)。

问题 2:为什么 FP16 只能表示 6.1 × 10^-5?

FP16 是 IEEE 754 标准,它把更多的位给了尾数以保证计算细腻,导致指数位被挤压。

- 它的指数位只有 5位。

- 5位二进制能表示 0 ∽ 31。减去偏置值(Bias = 15),它的指数范围只有 2^-14 ∽ 2^15。

- 最小正规范数计算:2^-14 = 1/16384 ≈ 6.10 × 10^-5。

**结论:**因为 FP16 的指数位太少(只有 5 位),它的跨度很窄,探不到太小的数,稍微小一点就到底了(下溢出)。

问题 3: 为什么 FP16 精度是 BF16 的 8 倍?

在计算机存储浮点数时(规范化数值),为了节省空间,小数点前面的那个 “1” 是不存的,系统默认它存在。

数值实际上是这样拼出来的:

当我们谈论“精度”时,通常是看在指数为 0(即 2^0 = 1)的情况下,比 1 大的下一个数是多少。********

尾数有多少个坑位(Bits),决定了你能在小数点后面切分得多细:

- BF16 只有 7 个尾数坑位,所以最细只能切到第 7 位(2^-7)。

- FP16 有 10 个尾数坑位,所以能切到更细的第 10 位(2^-10)。****

2.2 利用损失缩放稳定 FP16 训练

利用损失缩放稳定 FP16 训练是为了解决 FP16 在工程落地中最大的痛点——数值范围不足。

虽然 FP16 的高精度能解决“训练-推理不匹配”的问题,但 FP16 有一个致命弱点:容易溢出。

FP16 局限性:

- 指数位仅 5 位:这意味着 FP16 能表示的最大数值约为 6.6 × 10^4,最小正数值约为 6.1 × 10^-5。

- 下溢(Underflow)风险:在深度神经网络的训练中(尤其是反向传播计算梯度时),梯度值往往非常小(例如 10^-9 级别)。在 FP16 中,这些微小的梯度会被直接变成 0。如果梯度为 0,模型权重就不会更新,训练就会停滞。

- ********上溢(Overflow)风险:虽然较少见,但在某些计算中数值可能超过 6.6 × 10^4,变成 NaN(Not a Number)或无穷大,导致训练崩溃。

相比之下,BF16 和 FP32 的指数位有 8 位,几乎不存在这个问题。这就是为什么业界之前普遍抛弃 FP16 转向 BF16 的原因。

为了让 FP16 能够胜任训练任务,作者采用了标准的 Loss Scaling 技术。这是一个简单但在混合精度训练中至关重要的技巧。

工作原理(三步走):

- 放大(Scaling Up):在进行反向传播之前,将计算出的 Loss(损失值)乘以一个巨大的缩放因子 S(Scaling Factor,例如 2^10 或更大)。

- 反向传播(Backpropagation):使用放大的 Loss_scaled 计算梯度。根据链式法则,计算出的梯度也会被放大 S 倍。效果: 原本极小的梯度(如 10^-9)被放大(如变成 10^-6),从而落入 FP16 的可表示范围内,避免了下溢(变成 0)。

- 缩小(Unscaling):在利用梯度更新权重之前,将梯度除以 S,还原其真实的数值大小。

然后使用 FP32 格式的主权重(Master Weights)进行更新。

论文指出,为了不需要人工去猜这个因子 S 到底该设多大,通常采用 动态损失缩放 (Dynamic Loss Scaling) 策略:

自动调整:如果检测到梯度计算中出现了Inf(无穷大)或NaN(说明 S 太大导致上溢),则跳过本次更新,并将 S 减半。如果连续多次迭代都没有出现溢出,则尝试将 S 增大。

RL 场景的适配性:作者强调,在 RL 微调(Post-training)阶段,模型的权重已经经过预训练,数值分布相对稳定,不像从头预训练那样剧烈波动。因此,配合动态 Loss Scaling,FP16 的稳定性完全可以得到保障。

2.3 BF16 在 LLM 训练中的崛起

传统的 FP16 因为指数位太少(5 位),动态范围非常窄。在训练大规模 LLM 时,激活值和梯度经常会波动剧烈,很容易突破 FP16 的上限(造成上溢 Overflow,即 NaN)或跌破下限(造成下溢 Underflow)。

BF16 的解法:BF16 设计极其巧妙,它直接照搬了 FP32 的指数位(8位)。 这意味着:凡是 FP32 能表示的数值范围,BF16 都能表示。

结果:开发者不再需要担心数值溢出的问题,训练过程极其稳定。

极简的工程实现(抛弃 Loss Scaling):由于 BF16 解决了范围问题,它带来了一个巨大的工程红利——不再需要 Loss Scaling。

正如 2.2 节所述,FP16 训练必须配合复杂的“损失缩放”技术,还要处理缩放因子动态调整、跳过 NaN 步数等繁琐逻辑。

BF16 是“即插即用”的:开发者可以像使用 FP32 一样直接运行代码,却能享受减半的显存占用和翻倍的计算速度。这种“无痛迁移”的特性,使得 BF16 迅速在工程界普及。

预训练对精度的“宽容度”,这一点非常关键:

- 观察:在预训练(Pre-training)阶段,模型是在海量数据上学习通用的统计规律。研究发现,预训练过程具有很强的鲁棒性(Robustness),对数值噪声不敏感。

- 结论:即使 BF16 的尾数精度很低(只有 7 bits,也就是精度较差),但在预训练这种“大力出奇迹”的阶段,这并没有造成明显的性能损失。模型依然能收敛得很好。

2.4 为什么 FP16 是 RL 微调的关键

RL 算法(如 PPO)对微小变化的极度敏感性

与预训练(Supervised Learning)只关心“预测下一个词是否准确”不同,强化学习(RL)关心的是策略的更新幅度。

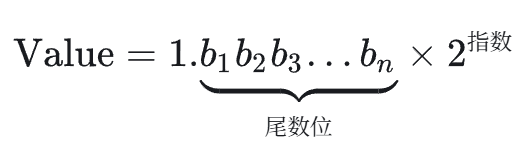

PPO 的核心机制:PPO(Proximal Policy Optimization)依赖于新旧策略的概率比率:

它是通过限制这个比率不要偏离 1 太远来保证训练稳定的。

精度需求:在训练后期,新旧策略的概率通常非常接近(例如 0.9001 和 0.9002)。

BF16 的失效: 由于只有 7 位尾数,BF16 可能会把这两个数都截断成 0.9000。导致比率变成 1.0 ,梯度消失,模型认为不需要更新。

FP16 的优势:FP16 有 10 位尾数,能精准捕捉到这 0.0001 的差异,从而产生有效的梯度信号。

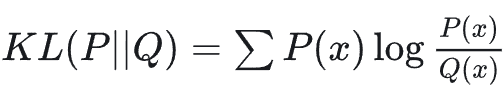

解决“分布坍缩”与 KL 散度计算问题

RL 训练中通常包含一个 KL 散度(KL Divergence)惩罚项,用来防止模型“忘得太快”或输出分布崩坏。

KL 散度公式:

****对数域的放大效应:公式里包含对数运算。如果 P 和 Q 在低精度下被舍入成相同的值,log(1)= 0,KL 惩罚项直接失效。

**后果:**如果 KL 算不准,Reward Model 给出的奖励信号可能会导致模型迅速过拟合到某个错误的模式上,或者训练极其不稳定。FP16 的高精度保证了 KL 散度计算的准确性,维持了训练的“约束力”。

权衡:用“范围”换“精度”是值得的

作者在这里做了一个关键的价值判断(Trade-off):

- 承认 FP16 的缺点:作者不否认 FP16 动态范围小(容易溢出)。这意味着使用 FP16 必须配合 Loss Scaling(损失缩放) 技术,工程实现上比 BF16 麻烦。

- 强调 RL 的特性:但是,在 RL 微调阶段,梯度的数值范围通常没有预训练那么夸张(没有那么大的方差),反而是梯度的细腻程度(Precision)更为致命。

- 结论:为了获得那 2****^-10 的精度(比 BF16 高 8 倍),去承担 Loss Scaling 的工程成本是完全值得的。****

离线分析结果

为了定量地验证精度差异的影响,作者进行了一项离线分析。

使用 Llama-2-7B-Chat 模型,并在相同的输入提示(prompt)下比较了不同精度格式产生的对数概率(log-probabilities)。将全精度(FP32)下的结果视为 Ground Truth。

如上图所示,分别计算了 FP16 和 BF16 相对于 FP32 的相对误差:

- FP16 的表现:结果表明,FP16 的相对误差极低(大约在 10**^-5 量级),这说明 FP16 在表示模型输出分布时几乎是无损的,与 FP32 非常接近。******

- BF16 的表现:相反,BF16 的相对误差要大得多(大约在 10^-2 量级)。****

这种显著的误差在强化学习(RL)背景下是致命的。PPO 算法依赖于新旧策略之间的概率比率(probability ratios)。

当策略更新非常微小时(这在微调后期很常见),BF16 较大的相对误差可能会:

- 完全掩盖真实的策略变化信号(梯度消失)

- 引入巨大的噪声,导致 KL 散度计算失真

- 造成价值估计(Value Estimation)的严重偏差

因此,从离线分析可以清晰看出:BF16 的尾数精度不足以支撑 RL 微调阶段所需的细粒度计算,而 FP16 则表现出明显更高的稳定性与可靠性,是更合适的选择。

三、消融实验

为了更严格地评估强化学习(RL)算法的可靠性与鲁棒性,作者提出了一种新颖的 健全性测试(Sanity Test)。

传统基准测试往往混杂了对初始模型而言过于简单(Trivial)或彻底无法解决(Unsolvable)的问题。

前者会消耗额外计算资源,后者则带来显著歧义:一旦模型表现欠佳,很难判断问题出在算法能力不足,还是模型本身的表达能力就不足以解决该任务。Sanity Test 的设计目标正是高效消除这种模糊性。

作者通过构建一个 “可完善数据集(Perfectible Dataset)” 解决这一难题:该数据集中的每个问题都已知可解,但同时并非轻而易举即可完成。

通过在这样的数据集上训练,可以清晰评估 RL 算法能否真正挖掘模型的潜在能力。

理论上,一个可靠的 RL 算法应当能够在该数据集上将训练准确率提升至 100%。

构建该数据集的方法如下:

- 作者对 MATH 数据集的每个问题生成 40 个模型回复,并仅保留初始准确率介于 20% 至 80% 的题目。

- 最终,针对 DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B 模型得到一个包含 1,460 个问题的目标数据集。

为此测试,作者设定了一个清晰的通过标准:

- 若某 RL 算法在该数据集上的训练准确率能够收敛至高阈值(例如 95%)以上,则视为通过。

- 反之,若无法达到该标准,则可认为该算法不够可靠,甚至可能在设计上存在根本性问题。

需要强调的是,通过 Sanity Test 并不保证算法在所有任务上都能成功,但测试失败几乎可以视为算法存在重大缺陷的重要证据。

3.1 实验设置

基础模型与硬件环境:

- 初始模型:使用 DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B 作为初始模型。

- 上下文长度:设置为 8,000。

- 硬件配置:所有实验均在 8张 NVIDIA A100 80G GPU 上运行。

训练参数配置:

- Batch Size:64

- Rollouts:每个问题进行 8 次采样

超参数设置:

- GRPO 系列算法:clip_higher 参数默认设置为 0.28。

- 重要性采样(Importance Sampling)方法:裁剪阈值(Clipping threshold,即公式中的 C)设置为 3。

评估的算法列表:

- Vanilla GRPO(Dr.GRPO):作为基线方法,具体使用的是 Dr.GRPO 变体,该变体去除了原始 GRPO 中的长度和难度偏差。

- GRPO with Token-level TIS:token 级重要性采样

- GRPO with Sequence-level MIS:序列级重要性采样。

- Standard Policy Gradient(PG-Seq-IS):带有重要性采样的标准策略梯度算法

- GSPO:虽然 GSPO 主要是为解决混合专家模型(MoE)的不匹配问题而设计的,但也包含在本次实验中进行对比。

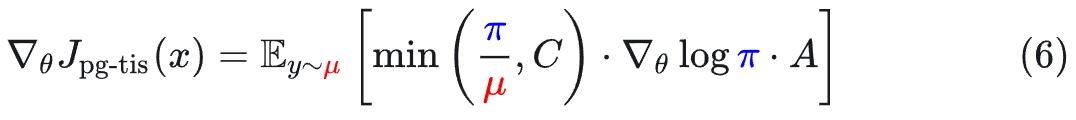

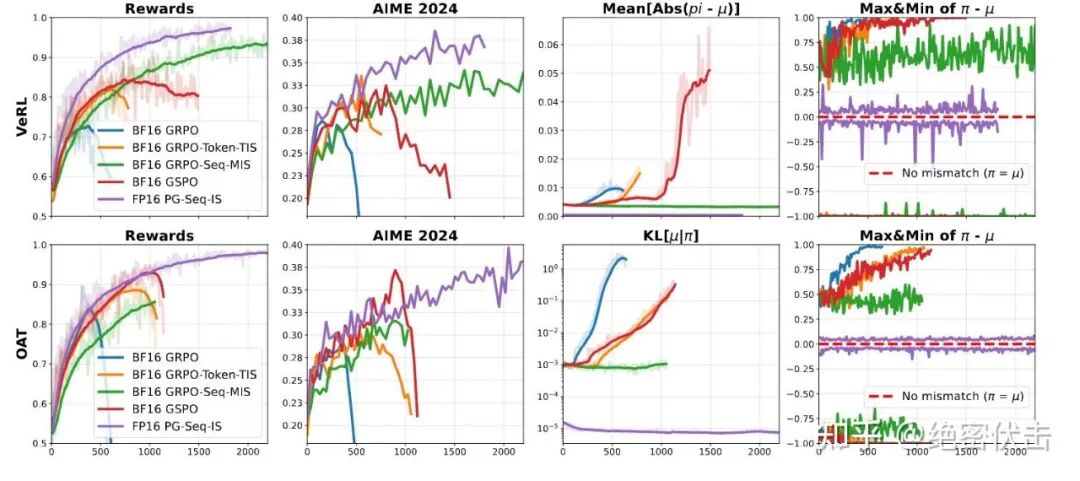

3.2 FP16 vs BF16 算法修正

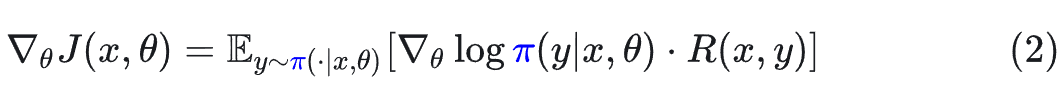

作者主要通过在 VeRL 和 Oat 两个不同的框架下进行实验,对比了现有的旨在解决“训练-推理不匹配”的算法(通常使用 BF16)与本文提出的 FP16 方案的效果。

- 多框架验证(Framework Validation)

为了确保结论的鲁棒性并排除特定实现带来的干扰,作者在两个独立的框架上进行了测试:VeRL 和 Oat。结果显示,现有方法在 BF16 精度下的不稳定性在两个框架中是一致的。

- 现有算法在 BF16 下的表现(不稳定性与局限性)

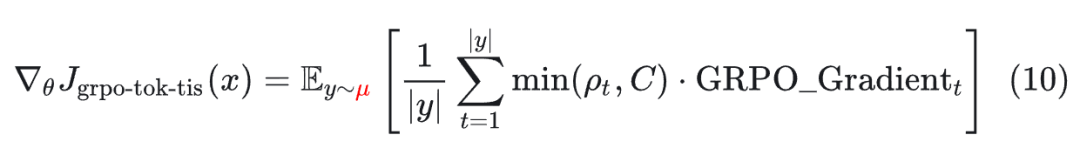

图 2: FP16 vs BF16 算法修正

作者测试了多种算法在 BF16 下的表现,发现了普遍的训练崩溃(Training Collapse)或性能瓶颈:

BF16 GRPO(基线):

- 表现:训练早期就会崩溃。

- 数据:在 VeRL 中最高准确率仅达到 73%,在 Oat 中为 84%,随后性能便开始下降。

BF16 GRPO-Token-TIS:

- 表现:虽然比普通 GRPO 稍微延长了训练时间,但最终仍然失败。

- 数据:在达到 82%(VeRL)和 88%(Oat)的准确率后崩溃。

BF16 GSPO:

- 表现:令人惊讶的是,尽管它完全不使用推理策略 μ,但在 BF16 下比 Token-level TIS 更稳定。

- 问题:在 VeRL 实验中,GSPO 的梯度范数在 1200 步后变为 NaN,导致更新停止。

BF16 GRPO-Seq-MIS:

- 表现:这是在 BF16 下唯一没有崩溃的算法。

- 缺陷:收敛慢:因为序列级比率的方差很高。性能有上限(部署差距):最高训练准确率仅 95%(FP16 为 99%),AIME 2024 得分 34%(FP16 为 39%)。这证明它虽然稳定,但无法完全消除不匹配带来的性能损失。

- FP16 精度的有效性(The Efficacy of FP16)

与上述复杂的算法修正相比,简单地将训练和推理精度从 BF16 切换到 FP16 带来了巨大的提升:

- 全面提升:FP16 训练更稳定、收敛更快、最终奖励和评估分数更高。

- 核心发现:FP16 能够从根本上改善重要性采样(Importance Sampling)的行为。在 BF16 下方差极大的“序列级比率(sequence-level ratio)”,在 FP16 下变得更加集中和稳定。

- 回归本源:由于 FP16 带来的数值稳定性,作者发现最基础、无偏的策略梯度算法(Standard Policy Gradient,公式 5) 在搭配 FP16 使用时,其表现优于所有在 BF16 下运行的复杂算法修正(如 TIS/MIS)。

- 训练动态分析(Training Dynamics)

作者观察到了一个有趣的现象,可以作为训练崩溃的“早期预警”:

- 崩溃前兆:那些最终崩溃的算法,在崩溃前都会表现出不断增长的“训练-推理不匹配”。

- 极端分化:策略差异 π(·|θ’)- μ(·|θ’)会收敛到极端值(一个策略概率趋近 1,另一个趋近 0),尽管它们使用的是同一份权重。

- FP16 的优势:FP16 训练所展现出的不匹配程度远低于任何 BF16 方法,这种内在的稳定性解释了为什么简单的策略梯度在 FP16 下能胜过复杂的算法。

5. 框架间的细微差异

尽管核心结论一致,但两个框架表现略有不同:

- Oat 稍好:Oat 框架中的初始不匹配程度略小于 VeRL(-0.9 vs -1.0),且训练奖励稍高。

- VeRL 波动:即使在 FP16 下,VeRL 也更容易出现偶尔的数值尖峰。

- 原因推测:这可能归因于它们使用的分布式后端不同(Oat 使用 PyTorch FSDP,VeRL 使用 DeepSpeed ZeRO)。

总结:这一节通过详实的实验数据证明,现有的算法修补方案在 BF16 下要么崩溃,要么有性能瓶颈;而简单地切换到 FP16 不仅解决了稳定性问题,还让最基础的 RL 算法发挥出了超越复杂方法的性能。

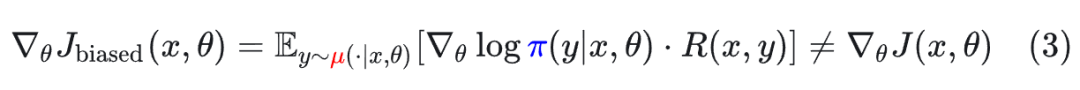

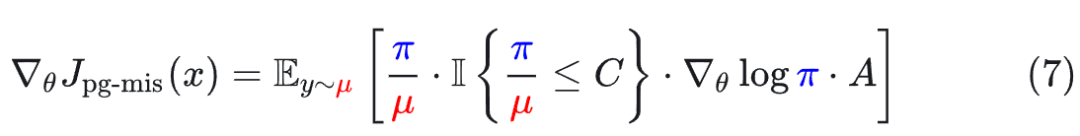

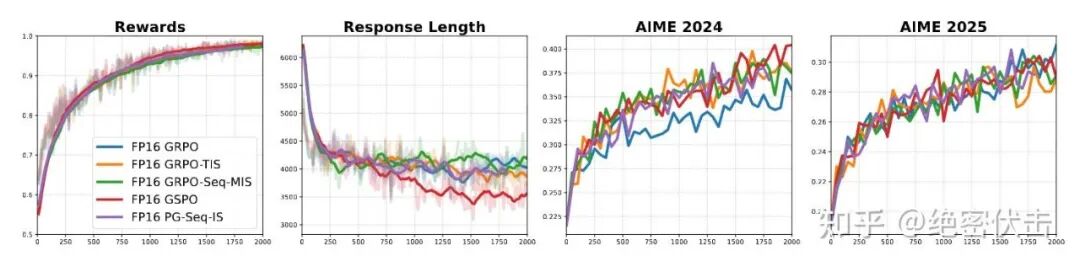

3.3 在 FP16 下重新审视 RL 算法

这一节主要探讨了当底层精度切换为 FP16 后,那些原本表现各异的强化学习算法(如 GRPO,TIS,MIS 等)在性能上发生了什么变化。

1. 算法性能趋于一致(Performance Convergence)

图 3: FP16 训练下不同算法对比

观察结果:当所有算法都使用 FP16 进行训练时,它们之间的性能差异变得几乎无法区分(如图 4 所示)。

对比反差:这与 BF16 下的情况截然不同(在 BF16 下,有些算法会崩溃,有些则勉强维持,差异巨大)。

- 原因分析

作者将这种性能趋同归因于 FP16 显著减少了训练-推理不匹配(Training-Inference Mismatch):

- 近似在线策略(Nearly On-policy):由于 mismatch 大幅降低,优化问题实际上被转化为了一个近似“在线策略(on-policy)”的设定(即训练策略 π 和推理策略 μ 数值上几乎一致)。

- 修正失效:在这种状态下,各种算法原本为了修正 mismatch 而设计的复杂机制(如重要性采样比率截断等)就变得多余了,无法提供额外的收益。

3. 细微的例外情况

GRPO 的表现:作者观察到一个小例外,原始的 GRPO 算法在 AIME 2024 基准测试中的得分略低。

非决定性结论:然而,该算法在 AIME 2025 上的得分却又略高。因此,很难得出它比其他算法差的确定性结论。

总结:这一节的核心观点是,一旦使用 FP16 解决了根本的精度问题,具体的算法选择就变得不再重要。复杂的算法修正不再带来优势,因为它们试图解决的“不匹配”问题在 FP16 下已经基本不存在了。

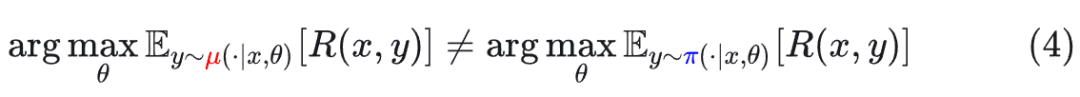

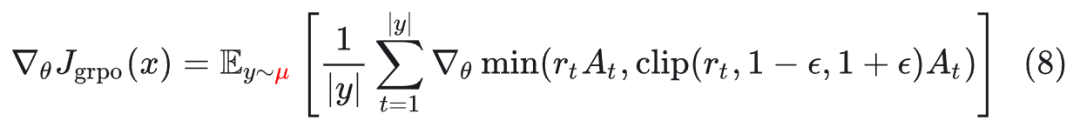

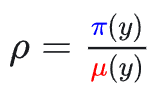

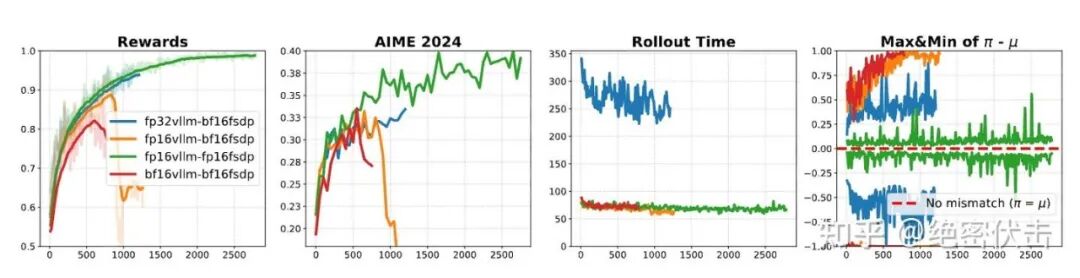

3.4 精度消融实验

这一节旨在分离并研究“训练精度”与“推理精度”各自对模型性能和稳定性的影响。实验在 VeRL 框架下进行,使用 vLLM 进行推理,PyTorch FSDP 进行训练。

1. 实验设置与变量

作者固定或改变训练与推理的精度组合(例如:训练用 BF16,推理用 FP32 等),以观察结果变化(见图 4)。

图 4:精度组合

- 主要发现

当固定使用 BF16 进行训练时,作者发现:

- 提高推理精度有帮助:单纯提高推理(Inference)的精度,就能延长训练的稳定性并提升性能。

- FP32 推理能稳定训练:当组合为“BF16 训练 + FP32 推理”时,训练过程变得完全稳定,没有出现崩溃(Collapse)迹象。

- 致命缺陷(效率低):虽然 FP32 推理能解决稳定性问题,但代价极其高昂。FP32 的推理速度比 FP16 或 BF16 慢了近 3 倍,这使得该方案在实际的大规模实验中完全不可行。

当使用 FP16 同时进行训练和推理时,效果最好:

- 最低的不匹配:这种组合产生了最小的训练-推理数值不匹配。

- 最佳稳定性与性能:展现了最稳定的训练动态,并在完美数据集(perfectible dataset)上达到了接近 100% 的训练准确率。

- 高效率:最重要的是,它在获得上述稳定性的同时,没有牺牲任何速度(与 BF16 效率相当)。

这一节的消融实验证实了:虽然提高推理精度(如用 FP32)可以作为一种补救措施来稳定 BF16 训练,但由于效率太低而不实用。

相比之下,全流程使用 FP16 是在稳定性、性能和计算效率三者之间取得平衡的最优解。

四、FP16 训练泛化性

4.1 扩展到更大的模型

这一节探讨了当模型架构不同或参数量显著增大时,BF16 的不稳定性是否依然存在。

测试模型:

- Llama-3-8B-Instruct(不同架构)

- Qwen-2.5-32B-Instruct(更大参数量)

实验结果:

- Llama-3-8B:在 BF16 下,训练开始后不久就会崩溃(Collapse),奖励降至 0;而在 FP16 下,训练稳定且性能持续提升。

- Qwen-2.5-32B:结果更为惊人。由于模型更大,累积的数值误差更严重。在 BF16 下,训练在第 0 步(Step 0)就直接崩溃了;相比之下,使用 FP16 能够完美训练,在 GSM8K 上达到了 96% 的准确率,在 AIME 上达到了 50%。

核心结论:模型越大,BF16 带来的数值不稳定性越严重。这意味着对于未来更大规模的模型,使用 FP16 进行 RL 训练可能不仅仅是一个选项,而是一个必要条件。

4.2 泛化到更难的任务

这一节探讨了该方法在比 GSM8K 更难的数学推理任务上的表现。

测试数据:MATH-500

实验现象:

- BF16:训练迅速崩溃。

- FP16:训练非常稳定,最终达到了 65.6% 的准确率,这一成绩与专门针对数学优化的 SOTA 模型(如 Qwen-2.5-Math-7B)相当。

深入发现:作者观察到,在更难的 MATH-500 数据集上,“训练-推理不匹配(Mismatch)”的程度实际上比在 GSM8K 上更大。尽管如此,FP16 依然能够有效地缓解这种不匹配,支撑模型完成高质量的学习。

4.3 泛化到 PPO 算法

前文主要关注 GRPO,这一节将验证范围扩展到了经典的 PPO算法。PPO 与 GRPO 的主要区别在于 PPO 需要训练一个额外的 Critic(价值模型)。

实验设置:使用 PPO 进行训练,Critic 模型由 Policy 模型初始化。

实验结果:

BF16:

- KL 散度爆炸:KL 散度(衡量新旧策略差异的指标)迅速飙升到 > 40 的极高值。

- Value Loss 激增:价值函数的损失也急剧上升。

- 这导致 PPO 训练完全失败。

FP16:

- KL 散度保持在合理的低水平。

- Value Loss 稳定下降。

- 训练过程平稳且收敛。

核心结论:这一发现极具启发性。PPO 长期以来被认为是一个对超参数极度敏感、极难调优的算法。

作者指出,PPO 过去许多“难以训练”或“不稳定”的情况,很可能根本不是超参数的问题,而是由于底层使用了 BF16 导致的数值精度问题。

通过全方位的实验证明了:无论是更换模型架构(Llama)、增加模型规模(32B)、挑战更难的数据集(MATH-500),还是切换RL 算法(PPO),BF16 导致的训练崩溃都是普遍存在的,而 FP16 则是通用的、稳健的解决方案。

五、代码实现

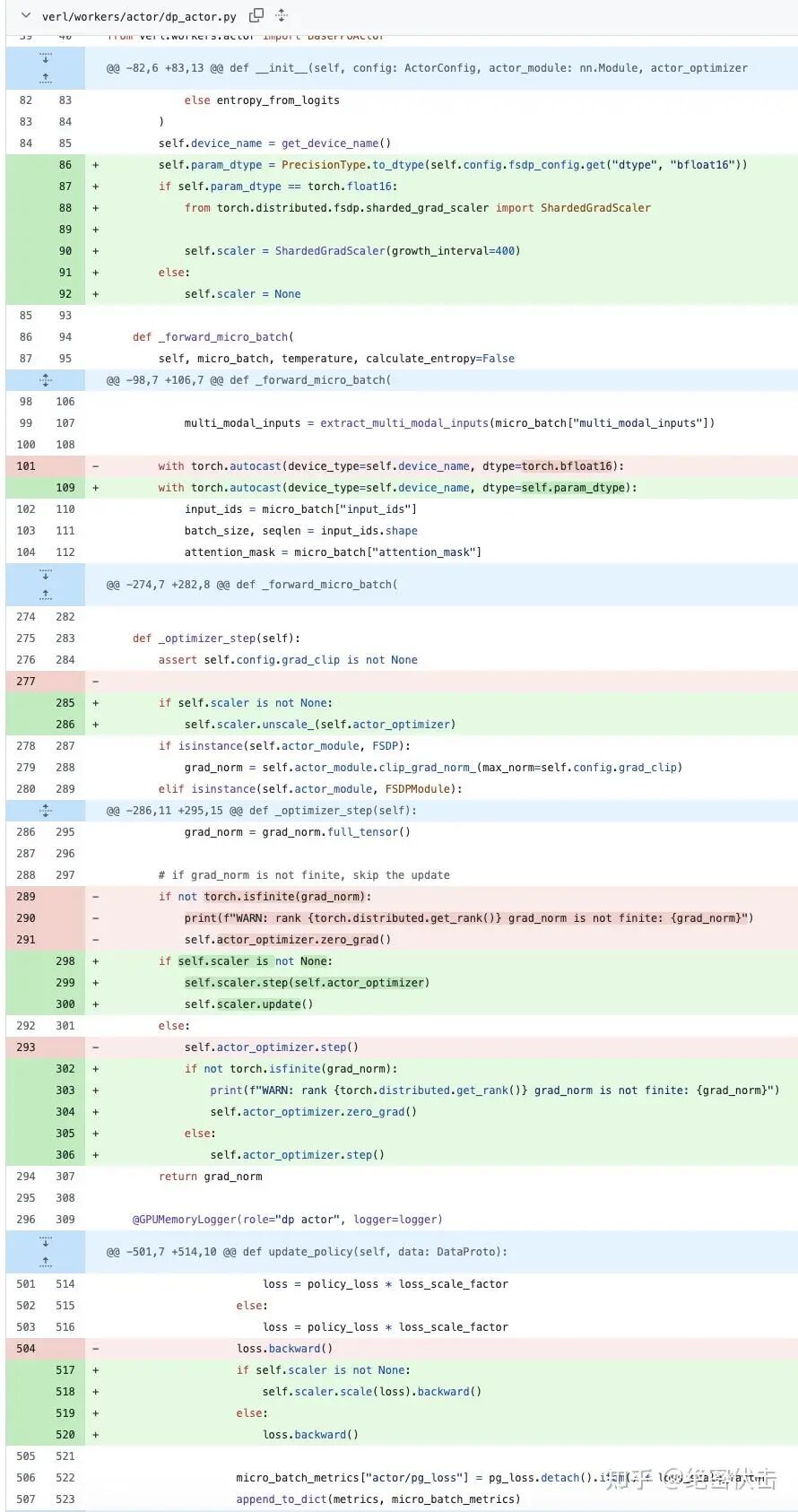

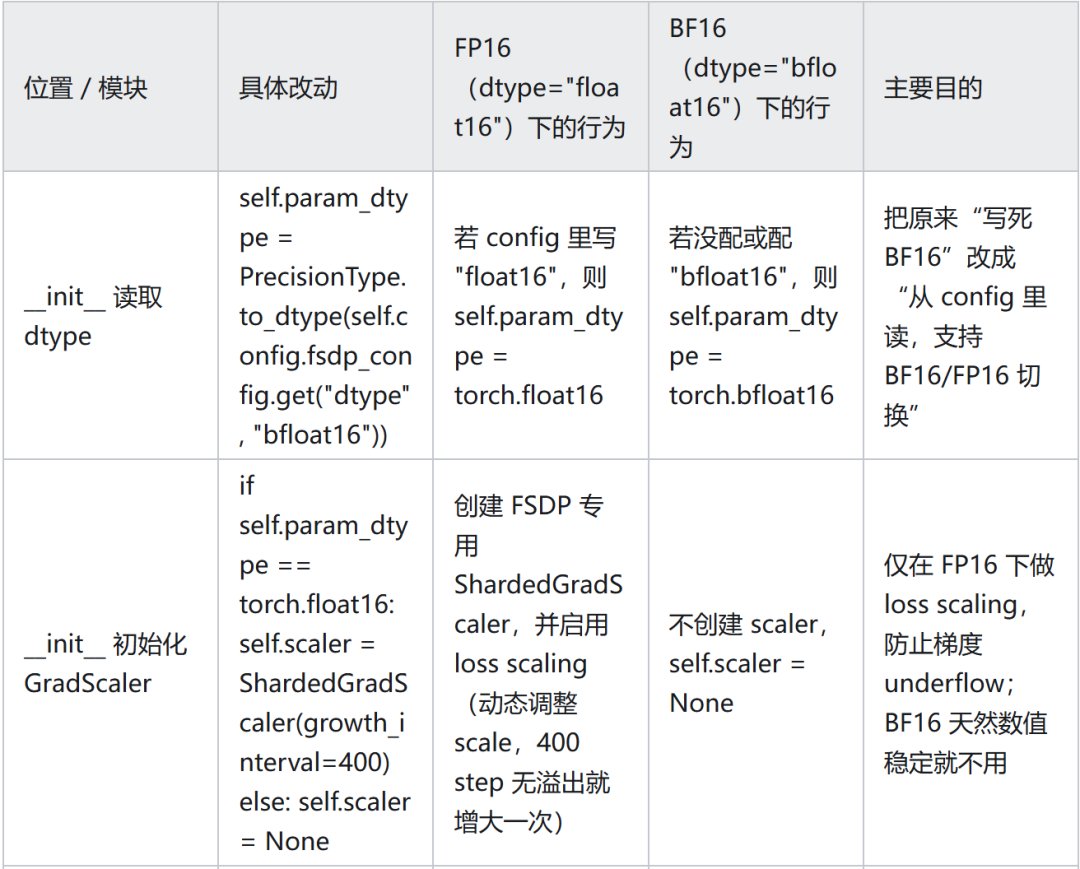

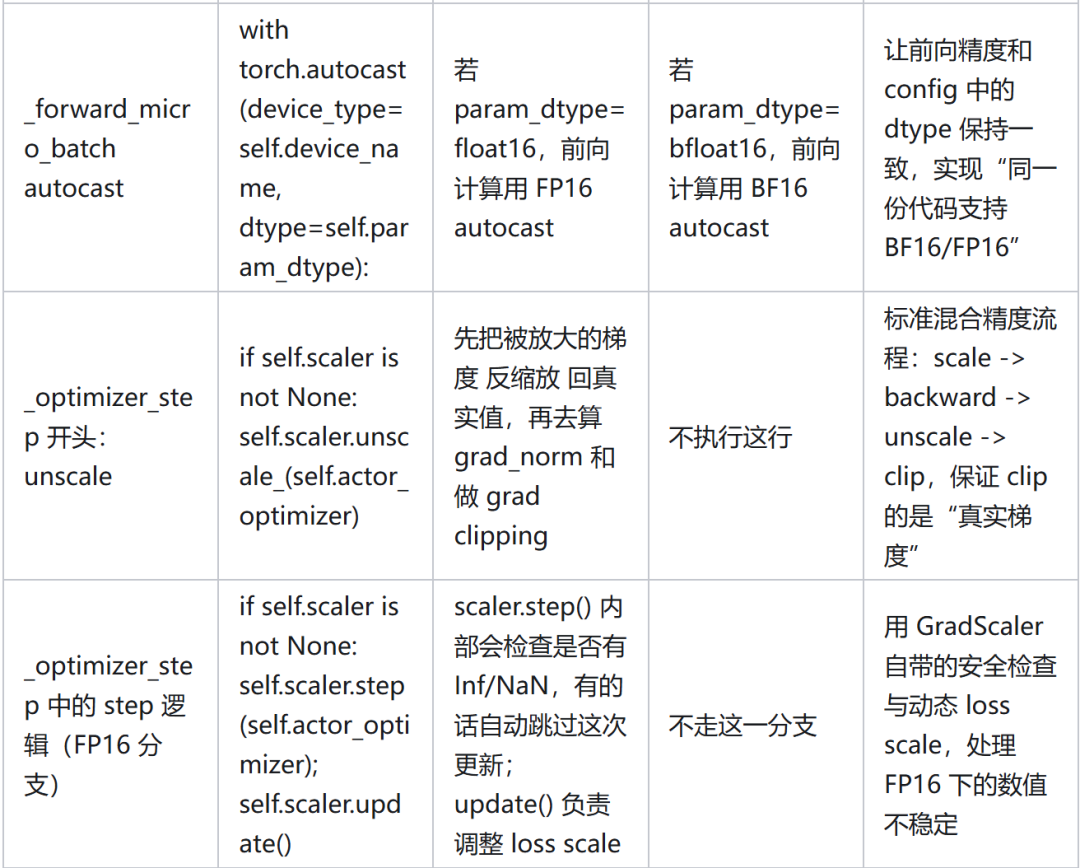

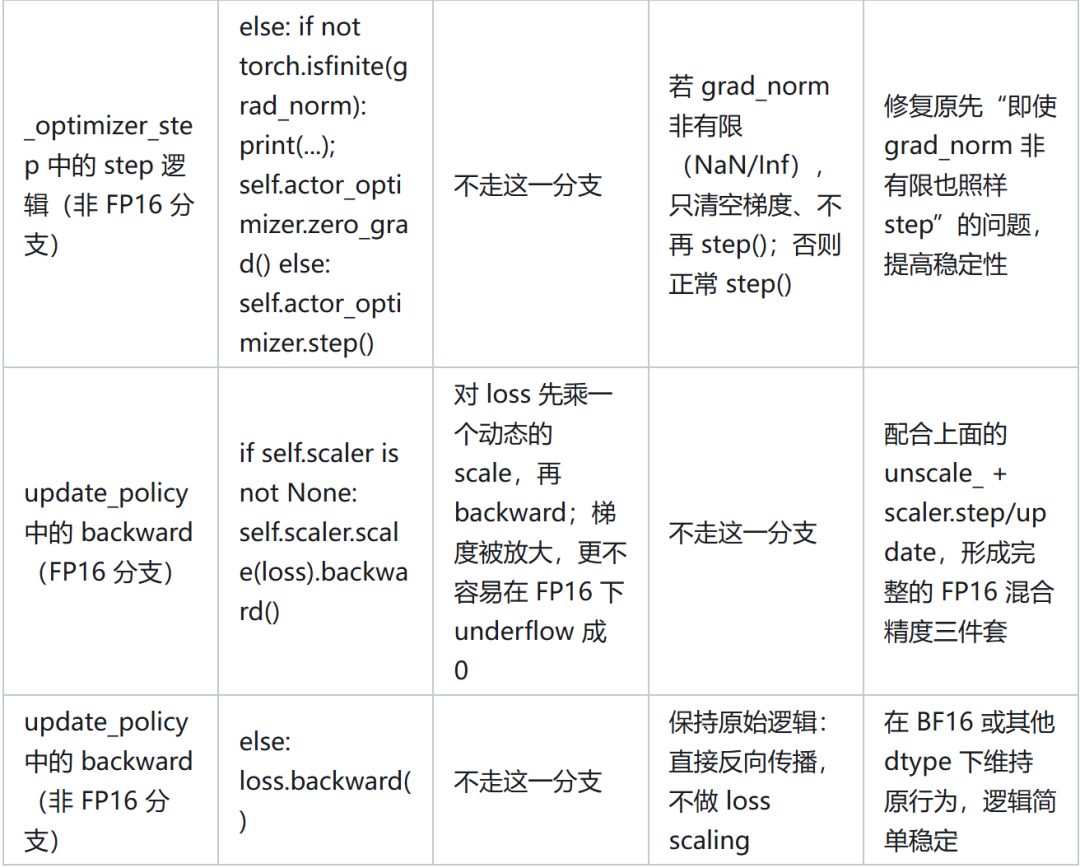

代码中将 BF16 训练改成 FP16,具体修改如下:

六、如何学习AI大模型?

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑,所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限,很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升,故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。

这份完整版的大模型 AI 学习和面试资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

第一阶段: 从大模型系统设计入手,讲解大模型的主要方法;

第二阶段: 在通过大模型提示词工程从Prompts角度入手更好发挥模型的作用;

第三阶段: 大模型平台应用开发借助阿里云PAI平台构建电商领域虚拟试衣系统;

第四阶段: 大模型知识库应用开发以LangChain框架为例,构建物流行业咨询智能问答系统;

第五阶段: 大模型微调开发借助以大健康、新零售、新媒体领域构建适合当前领域大模型;

第六阶段: 以SD多模态大模型为主,搭建了文生图小程序案例;

第七阶段: 以大模型平台应用与开发为主,通过星火大模型,文心大模型等成熟大模型构建大模型行业应用。

👉学会后的收获:👈

• 基于大模型全栈工程实现(前端、后端、产品经理、设计、数据分析等),通过这门课可获得不同能力;

• 能够利用大模型解决相关实际项目需求: 大数据时代,越来越多的企业和机构需要处理海量数据,利用大模型技术可以更好地处理这些数据,提高数据分析和决策的准确性。因此,掌握大模型应用开发技能,可以让程序员更好地应对实际项目需求;

• 基于大模型和企业数据AI应用开发,实现大模型理论、掌握GPU算力、硬件、LangChain开发框架和项目实战技能, 学会Fine-tuning垂直训练大模型(数据准备、数据蒸馏、大模型部署)一站式掌握;

• 能够完成时下热门大模型垂直领域模型训练能力,提高程序员的编码能力: 大模型应用开发需要掌握机器学习算法、深度学习框架等技术,这些技术的掌握可以提高程序员的编码能力和分析能力,让程序员更加熟练地编写高质量的代码。

1.AI大模型学习路线图

2.100套AI大模型商业化落地方案

3.100集大模型视频教程

4.200本大模型PDF书籍

5.LLM面试题合集

6.AI产品经理资源合集

👉获取方式:

😝有需要的小伙伴,可以保存图片到wx扫描二v码免费领取【保证100%免费】🆓

更多推荐

已为社区贡献443条内容

已为社区贡献443条内容

所有评论(0)