我们如何在国产底层实现「合规隐私钱包」:从Kohaku到Chain33的工程实践

摘要:以太坊Kohaku隐私框架提出"合规隐私"新方向,强调通过零知识证明实现"清白证明"。国产区块链Chain33基于模块化设计,提出四层隐私保护机制(金额标准化、余额承诺等)与合规策略叠加方案,构建"合规隐私钱包"技术路径。该方案既保护用户隐私,又能向监管证明资金合规性,为国产区块链在金融、政企等场景提供可审计的隐私解决方案,实现隐私

在以太坊开发者大会(Devcon)上,Vitalik Buterin发布的Kohaku隐私框架,清晰地勾勒出区块链隐私技术的未来方向:合规性。Kohaku强调集成已有的ZKP协议,以实现“隐藏资金”和“清白证明”(Proof of Innocence)的平衡。

这一趋势意味着,纯粹的匿名已不再是主流公链的唯一追求。那么,我们把视角拉回到国产技术栈:

在Chain33这样的国产底层上,

不只是做“隐私钱包”,

而是要做“合规隐私钱包”——既保护用户隐私,又能向监管证明:我是干净的。

下面我们就从Kohaku的设计出发,看看Chain33是如何一步步走向“合规隐私钱包”的。

一. 从Kohaku学到的关键:隐私必须「可证明清白」

传统隐私协议(例如早期Tornado Cash)最大的监管痛点在于:

-

隐私是有了,但好钱、坏钱、黑钱,在池子里一视同仁,统统“洗干净”;

-

监管根本没法区分“保护隐私的普通用户”与“藏污纳垢的攻击者”。

Kohaku集成的Privacy Pools思路,提出了一个关键概念:「清白证明」(Proof of Innocence):

-

用户可以证明:

-

“我的资金来自一个合规/干净的集合(good set)”;

-

“没有接触某些黑名单地址(bad set)”;

-

同时又不需要告诉对方:

-

具体是哪笔交易、哪个地址、哪个UTXO。

这就是“合规隐私”的精髓——

不是放弃隐私,而是在不泄露细节的前提下,给出“我没问题”的数学级证据。

对于我们来说,Chain33要做的就不只是“强隐私钱包”,而是要补上这一块:

让隐私钱包天然具备『证明自己清白』的能力。

二. Chain33的基础:为隐私和合规都预留了「插件位」

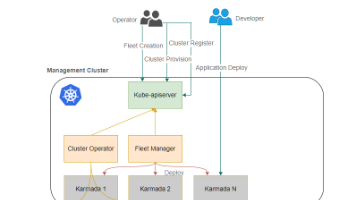

和Kohaku必须兼容现有以太坊生态不同,Chain33从一开始就是一个高度模块化的国产底层框架:

-

共识、加密、DApp、存储都可插拔;

-

隐私能力封装在单独的隐私/mix DApp插件里;

-

开发者可以在插件层:

-

接入零知识证明(ZKP);

-

自定义隐私交易逻辑;

-

叠加合规规则和策略。

简单说:

在Chain33里,

「隐私池」是一个插件,

「合规规则」也是一个插件,

钱包可以像拼积木一样组合出“合规隐私钱包”。

接下来我们就拆开看两层:

-

先把「隐私做强」——增强版Tornado方案;

-

再在「隐私之上叠合规」——清白证明+策略层。

三. 第一层:把隐私做扎实——增强版Tornado隐私池

要做“合规隐私”,第一步仍然是:先有一个真正抗分析的隐私池。

否则再多合规证明也架不住链上把你看得一清二楚。

基于Tornado Cash,Chain33技术团队设计了一套四重隐私保护机制,核心是解决几个关键攻击面。

1️⃣. 存款金额标准化:干掉“独特金额指纹”

-

规则:存款金额必须是0.1单位资产的倍数

-

0.5、1.0、3.7可以

-

0.53、1.17直接不允许

意义:

攻击者不能再通过“奇怪金额”瞄准你,比如:

-

只有你存了3.73,那链上出现一笔3.73的出金,很容易锁定你。

现在所有人都用一套“标准刻度”,金额本身变得不那么有识别度。

2️⃣. 提款金额标准化:只看得见「统一面额」

-

规则:提款金额被限制在几个标准面额(例如0.1或1),

大额(比如10)必须拆成多次1去提。

意义:

-

不能再出现“10存→10提”的一眼对号入座;

-

链上观察者只能看到一堆0.1、1这样的标准面额,很难按金额做聚类和模式分析。

3️⃣. 余额承诺:余额和它的变化都变成“黑箱”

-

技术手段:使用Pedersen 承诺来记录余额

-

链上只记录C(balance,blinding),

-

不记录“10、9、8”这种明文余额。

意义:

-

攻击者无法通过余额变化轨迹(10→9→8→7)反推提款行为;

-

整个资金池的内部状态,对外只是一堆看不懂的承诺值。

4️⃣. 单次地址限制:彻底封死“地址复用”的关联路径

-

规则:每个收款地址只能使用一次

-

合约层记录 usedRecipients[addr];

-

同一个地址想再提一次,直接拒绝。

意义:

-

强制用户每次提款用一个新地址;

-

观察者无法再通过

“某地址连续收了10次1单位”

来推算这个人从隐私池提走了多少、提款频率如何。

这一层做完,我们得到的是一个:

对金额分析不敏感、余额不可见、地址不可复用的高强度隐私池。

这是“合规隐私钱包”的地基:

先保证用户的隐私“是真的隐得住”,合规只是在此基础上的加层。

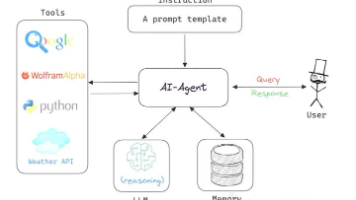

四. 第二层:在隐私池上叠加「合规与清白证明」

有了隐私池,还不算“合规隐私”。

合规的关键是:在不泄露隐私的前提下,证明自己没有触碰红线。

这就需要把Kohaku/Privacy Pools的思路搬进Chain33的插件体系里。

- 把「好集合/坏集合」固化为链上规则

在Chain33的隐私DApp或单独的合规模块中,我们可以维护几类集合:

Good Set(干净集合):经过风控、KYC/AML系统筛查后,被认为来源合规的资金集合;

Bad Set(可疑/黑名单集合):已知被盗资金、攻击者地址、制裁名单相关资产;

这些集合可以通过:

-

Merkle树形式存储(只公开 root);

-

或通过状态树保存一系列“合规策略”。

2. 电路内加入「清白证明」约束

在零知识证明电路中,除了现有的:

-

余额守恒;

-

防双花;

-

成员证明(资金在隐私池里);

还可以加入一类新的约束:

-

输入的note/UTXO:

-

必须属于某个Good Set对应的Merkle Root;

-

且不在Bad Set之中。

结果是什么?

-

监管/平台方可以要求:

-

“你给我一个清白证明:说明你这笔钱来源于我们认可的Good Set”;

-

用户可以通过生成一个零知识证明:

-

告诉对方“我符合规则”,

-

但不会公布自己是哪一笔、具体金额是多少、历史交易路径如何。

这就是把“合规条件”直接写进ZK电路里:

你只有在“干净”的条件下,才能享受隐私池的匿名性。

3. 策略与钱包体验:合规模式一键开启

到了钱包这一层,我们可以给用户非常直观的体验设计:

-

钱包设置中增加一个开关:「开启合规模式(附带清白证明)」 ✅ / ❌

-

当用户在“合规模式”下使用隐私转账时:钱包会自动选择对应的合规策略(policy);获取对应的Good Set root;在生成ZK证明时,自动带上清白证明的约束;在交易中附上政策标识,供链上浏览器和合规系统识别。

对普通用户来说,只是多点一个按钮;

对机构来说,却是一个巨大的边界变化:

「我可以在链上使用隐私,

同时随时向监管证明:

这笔钱是合规的、清白的。」

五. 从「隐私钱包」到「合规隐私钱包」:Chain33的路线图

把以上两层合起来,Chain33的“合规隐私钱包”大致是这样一条演进路线:

阶段1:隐私池内功打底

-

发布增强版Tornado隐私池:

-

存款/提款标准化金额;

-

Pedersen余额承诺;

-

单次地址限制;

-

在Testnet或业务链上验证性能与体验。

阶段2:钱包默认接入隐私

-

在Chain33钱包中集成隐私DApp:

-

默认优先走“隐私转账”路径;

-

HD钱包自动管理一次性地址、blinding等信息;

-

给普通用户“开箱即用”的隐私体验。

阶段3:引入合规策略与清白证明

-

在隐私DApp中增加:

-

Good/Bad集合维护;

-

合规策略配置接口;

-

在ZK电路中增加清白证明约束;

-

在钱包中增加「合规模式」开关,与机构合规系统打通。

阶段4:生态开放与行业化落地

-

以SDK形式开放:

-

合规隐私转账接口;

-

清白证明生成与验证工具;

-

面向金融、政企、产业联盟链场景:

-

提供“可审计的隐私结算层”;

-

支持按行业定制合规策略。

六. 写在最后:为什么“合规隐私”是国产底层的机会窗口?

单纯做“匿名工具”,很容易陷入监管对立面;

只做“透明链改”,又很难保护企业机密和个人隐私。

合规隐私钱包,本质上是在这两者之间搭了一座桥:

-

对用户:日常使用中默认得到隐私保护,不再是“裸奔上链”;

-

对机构和监管:必要时可以用数学证明资金“来源清白”,而不是一句“相信我”。

Kohaku在以太坊上吹响了这个时代的号角,而Chain33则有机会在国产、自主可控的底层,把这套理念做成一整套可复制、可落地的技术栈:从强隐私池 → 合规规则插件 → 清白证明电路 → 钱包级产品体验,一步步把“合规隐私钱包”从概念变成现实。

更多推荐

已为社区贡献3条内容

已为社区贡献3条内容

所有评论(0)