一文读懂 MCP、RAG、Agent:普通人也能看懂的智能三角

AI三大核心技术解析:MCP、RAG、Agent如何改变生活 MCP(模型上下文协议)是AI界的"万能转接头",统一连接各类工具和数据源,让AI能无缝调用不同系统。RAG(检索增强生成)则像"专业资料员",先检索最新资料再生成回答,避免AI"胡说八道"。Agent则是能自主行动的"智能助理",能拆解任务并自动完成。 三

“最近总刷到 MCP、RAG、Agent,到底是啥?”“这些 AI 技术和我有关系吗?”“想用它们提升效率,却连概念都搞不清……”

如果你也有这样的困惑,别担心!这三个频繁出现在 AI 圈的 “热词”,看似高深,实则和我们的工作生活息息相关。今天就用最接地气的比喻、最真实的场景,带你拆透这三大技术的核心逻辑,以及它们如何联手改变我们的日常。

一、先搞懂:三个 “AI 帮手” 到底是什么?

其实 MCP、RAG、Agent 就像一个 “智能团队”,各自有明确分工 —— 有的负责 “连接工具”,有的负责 “查资料”,有的负责 “主动干活”。我们一个个来看:

1. MCP:AI 界的 “万能转接头”,解决 “连接难题”

你有没有过这种经历?家里的旧相机想连新电脑,需要 HDMI 转 VGA 线;手机传文件到平板,又得装专属软件 —— 不同设备 “各说各话”,连接起来特别麻烦。

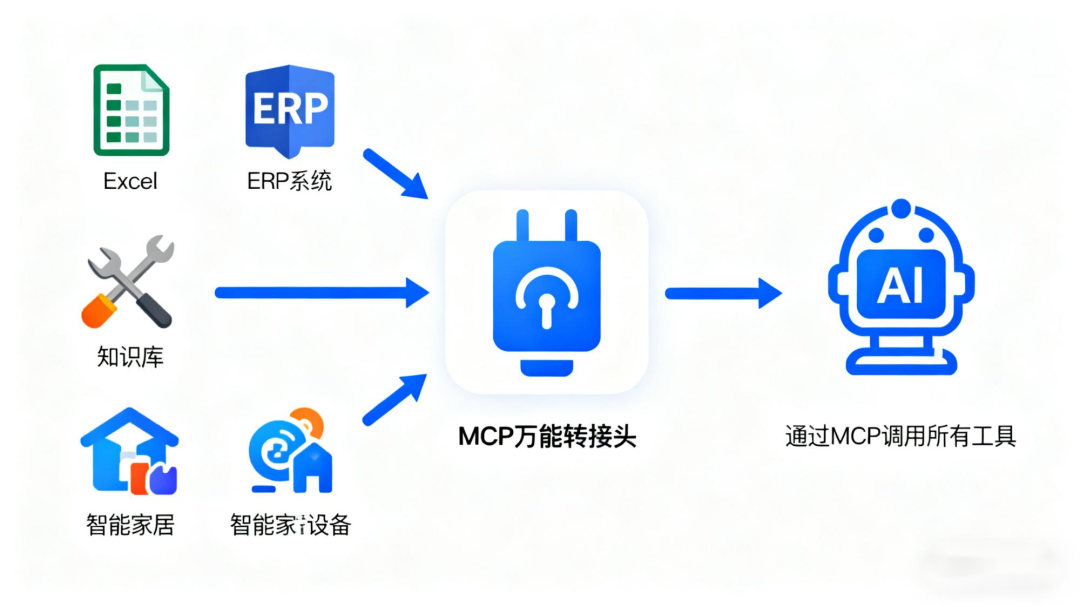

AI 过去也面临同样的问题:想让大模型调用 Excel 分析数据,得开发一套接口;想让它查企业内部文档,又得再写一套代码。而MCP(模型上下文协议) ,就是解决这个痛点的 “超级转接头”。

它的核心作用很简单:把所有外部工具、数据源的接口统一成 “通用语言” 。不管是 Python 编译器、股票 API,还是企业知识库、智能家居设备,只要通过 MCP,AI 都能轻松连接,不用再为不同工具重复开发。

举个例子:

当你让 AI “整理本月销售数据并生成图表”,MCP 会自动完成三件事:

① 连接企业 ERP 系统,调取销售原始数据;

② 把数据传给 Excel 工具进行计算;

③ 再将结果同步给图表生成工具,最后把可视化报告交给你。

整个过程不用你手动复制粘贴,MCP 就像 “智能枢纽”,让所有工具无缝配合。

2. RAG:AI 的 “专业资料员”,避免 “胡说八道”

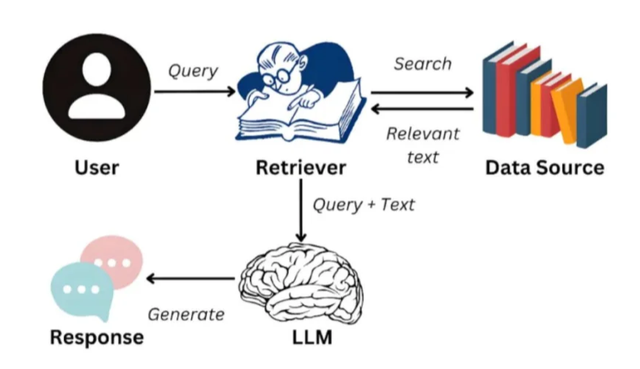

你有没有问过 AI 专业问题,结果得到错误答案?比如问 “2024 年中国新能源汽车销量”,AI 可能给出 2022 年的数据;问 “感冒如何用药”,它甚至会推荐过期的诊疗方案 —— 这就是 AI 的 “幻觉问题”,因为它只依赖训练时的旧数据,不会主动查新资料。

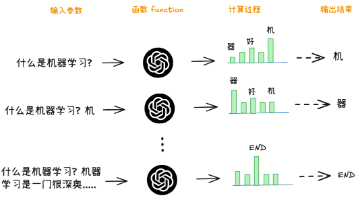

而RAG(检索增强生成) ,就是给 AI 配的 “专业资料员”。它的核心逻辑是:先查资料,再回答,确保每句话都有事实依据。

具体怎么工作?我们用 “写季度市场分析报告” 来拆解:

① 你提出需求:“生成 2024Q3 新能源汽车市场分析报告”;

② RAG 把需求拆成 “关键词密码”(如 “2024Q3 新能源汽车 销量 政策 竞品动态”);

③ 在预设的知识库(如行业白皮书、权威媒体报道、企业财报)里搜索匹配内容;

④ 把筛选后的资料(比如 “Q3 销量同比增长 15%”“某品牌新车型上市占比 20%”)交给大模型;

⑤ 大模型结合这些资料,生成结构清晰、数据准确的报告。

这就像写论文时,先找知网文献、权威数据,再整合提炼 ——RAG 让 AI 从 “凭记忆回答” 变成 “凭资料说话”,尤其适合需要精准信息的场景,比如医疗诊断(查最新病例)、法律咨询(查法规条文)、企业培训(查内部手册)。

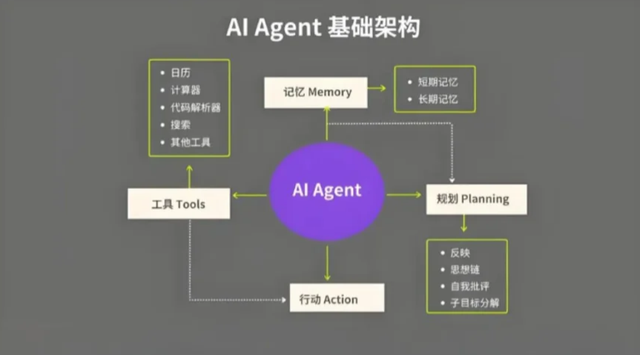

3. Agent:会主动干活的 “智能助理”,不用你催

普通 AI 需要你一步步指令:“先查天气”“再搜景点”“然后对比酒店价格”—— 就像你说一步,它做一步。而Agent(智能体) ,是能 “主动拆解任务、自主推进” 的 “超级助理”。

它的核心能力是:感知需求→拆解步骤→调用工具→完成目标,全程不用你多操心。

最典型的场景就是 “规划周末家庭旅行”:

当你说 “帮我规划周六带孩子去北京动物园的行程”,Agent 会自动推进:

① 先调用天气 API,确认周六是否下雨(如果下雨,会调整为室内场馆优先);

② 搜索动物园最新开放时间、预约政策,提醒你提前订票;

③ 对比从家到动物园的交通方式,推荐 “地铁 4 号线直达,耗时 30 分钟”;

④ 结合孩子年龄(比如 5 岁),筛选适合的展区(熊猫馆、儿童动物园),并标注休息区位置;

⑤ 最后把行程表、注意事项(带水壶、婴儿车通道)整理成文档发给你。

更贴心的是,如果中途有变化 —— 比如你说 “周六临时要加班,改到周日”,Agent 会立刻重新调整所有步骤,不用你再逐一修改。

二、再看协作:三大技术如何联手 “放大招”?

单独看,MCP、RAG、Agent 各有优势;但当它们配合起来,就能形成 “1+1+1>3” 的效果,解决更复杂的问题。我们用两个真实场景,看看它们的协作逻辑:

场景 1:电商运营的 “自动补货提醒”

运营小张每天要盯着几十款商品的库存,经常忙到漏单。现在有了三大技术的配合,流程完全变了:

- Agent 主动发起任务:每天早上,Agent 自动启动 “库存检查” 流程;

- MCP 连接数据源:通过 MCP 调取电商平台的实时库存数据、近 30 天销售数据;

- RAG 分析数据:RAG 检索历史销售记录(比如 “这款 T 恤上周日销量突增 50 件”)、促销计划(“下周五有满减活动”),计算出 “库存低于 100 件需要补货”;

- Agent 生成方案:结合 RAG 的分析结果,Agent 生成补货建议(“建议补货 200 件,优先发北京仓”),并通过 MCP 自动发送邮件给采购部门;

- 后续跟踪:如果采购反馈 “缺货”,Agent 还会调用供应商 API,推荐备选货源。

整个过程不用小张手动查数据、写邮件,AI 团队自动完成,准确率还比人工高。

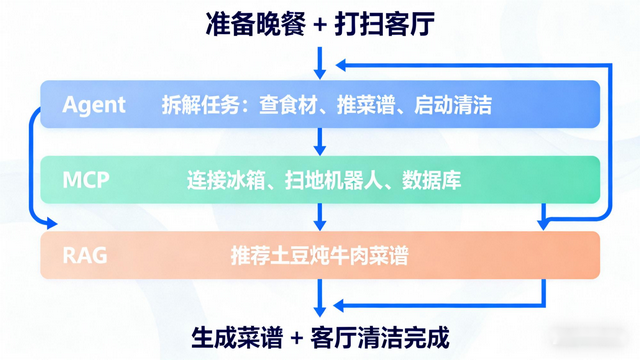

场景 2:智能家庭的 “晚餐 + 清洁” 任务

下班回家想轻松点,你对 AI 说 “帮我准备晚餐并打扫客厅”:

- Agent 拆解任务:把需求拆成 “食材检查→菜谱推荐→启动清洁” 三个子任务;

- MCP 连接设备:通过 MCP 调用冰箱传感器(查食材)、扫地机器人(启动清洁)、美食数据库(查菜谱);

- RAG 提供知识:RAG 检索冰箱里的食材(“有牛肉、土豆、青椒”),推荐适合的菜谱(“土豆炖牛肉”),并附上烹饪步骤;

- Agent 同步推进:一边让扫地机器人开始打扫,一边把菜谱、食材处理方法(“牛肉需要焯水”)推送到你的手机上;

- 动态调整:如果扫地机器人遇到障碍物,MCP 会把信息传给 Agent,Agent 提醒你 “客厅有玩具,清理后可继续清洁”。

三、普通人能怎么用?3 个实用方向

可能有人会问:“这些技术听起来很专业,我能用上吗?” 当然能!现在很多工具已经整合了这三大能力,普通人不用写代码也能享受便利:

1. 工作效率:自动处理 “重复任务”

比如做周报时,用整合了 RAG+MCP 的工具:

① 让 RAG 自动调取你本周的工作记录(邮件、项目文档);

② MCP 连接 Excel,统计项目进度、数据成果;

③ 工具自动生成周报初稿,你只需微调内容 —— 原本 2 小时的工作,现在 20 分钟搞定。

2. 学习提升:获取 “精准知识”

想了解 “Python 基础语法”,用带 RAG 功能的学习工具:

① 工具会通过 RAG 检索最新的官方文档、优质教程;

② 结合你的学习进度(比如 “零基础”),生成个性化笔记,还会调用代码运行工具,让你直接在线练习 —— 避免学到过时或错误的内容。

3. 生活便利:搞定 “繁琐规划”

除了前面说的旅行规划,还能让 AI 帮你 “整理家庭账单”:

Agent 拆解任务(查银行卡流水、分类支出)→ MCP 连接网银、记账软件→ RAG 分析消费趋势(“每月餐饮支出占 30%”)→ 最后生成可视化账单和省钱建议(“某超市周三生鲜打 8 折”)。

写在最后:别被 “术语” 吓住,重点看 “能解决什么问题”

其实 AI 技术再复杂,核心都是为了 “让事情变简单”。MCP 解决 “连接难”,RAG 解决 “不精准”,Agent 解决 “不主动”—— 它们就像三个靠谱的帮手,帮我们从重复、繁琐的任务中解放出来,把时间花在更有价值的事情上。

现在很多工具已经悄悄整合了这些能力,比如智能办公软件、学习 APP、智能家居系统。与其纠结 “技术原理”,不如试着用起来:下次需要写报告、做规划时,看看身边的 AI 工具能不能帮上忙 —— 也许你会发现,这些曾经的 “高深术语”,早已成为提升效率的日常。

你最近用过哪些 “智能工具”?有没有感受到 MCP、RAG、Agent 的影子?欢迎在评论区分享你的体验~

更多推荐

已为社区贡献21条内容

已为社区贡献21条内容

所有评论(0)