大模型学习必看|Transformer/QKV/Function Calling/MCP 协议详解(程序员收藏备用)

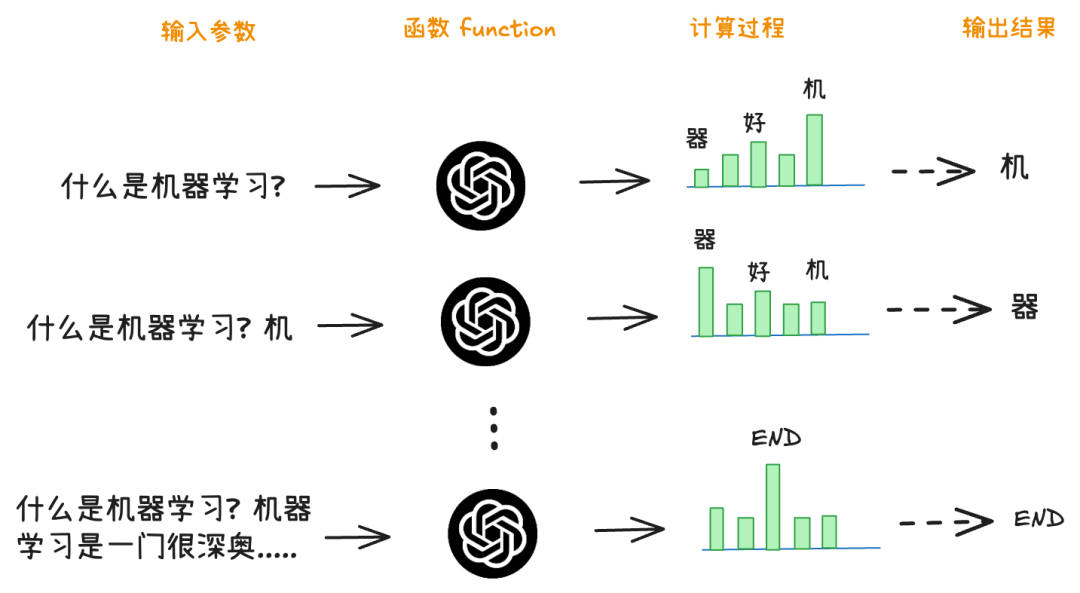

很多人觉得 LLM 高深莫测,但剥去技术外壳,其核心原理其实是「高级文字接龙」—— 基于上下文预测下一个最可能出现的 token(词汇 / 字符),就像我们玩接龙游戏时,根据前半句联想最贴合的后半句。如果用程序员容易理解的逻辑类比:而大模型生成回答的过程,并非一次性计算,而是循环执行「预测 - 生成 - 拼接」的函数逻辑:先预测第一个 token,将其加入上下文后再预测下一个,直到生成符合语境的完

1、大语言模型(LLM)

很多人觉得 LLM 高深莫测,但剥去技术外壳,其核心原理其实是「高级文字接龙」—— 基于上下文预测下一个最可能出现的 token(词汇 / 字符),就像我们玩接龙游戏时,根据前半句联想最贴合的后半句。

如果用程序员容易理解的逻辑类比:

- 问题 = 函数输入(input)

- 大模型 = 智能函数(内置万亿级参数的黑盒模型)

- 回答 = 函数输出(output)

而大模型生成回答的过程,并非一次性计算,而是循环执行「预测 - 生成 - 拼接」的函数逻辑:先预测第一个 token,将其加入上下文后再预测下一个,直到生成符合语境的完整内容 —— 这也是为什么 LLM 能输出连贯文本的核心原因。

值得补充的是,LLM 的爆发绝非偶然,而是技术积累的必然结果:

2023 年被称为「AI 应用元年」,ChatGPT 的横空出世让 LLM 走进大众视野,但这背后是三大关键技术的持续迭代:

- Transformer 架构(2017 年提出):奠定了并行计算与上下文关联的基础,让模型能高效处理长文本;

- 参数规模爆发:从百亿级到万亿级参数的突破,让模型能学习更复杂的语言规律和知识;

- 人工反馈强化学习(RLHF):通过人类标注优化模型输出,让回答更贴合人类需求,而非单纯的逻辑正确。

一个值得深思的问题:能流畅生成语言,就代表拥有智能吗?

其实 LLM 的「文字接龙」本质是概率计算,而非真正的理解 —— 它能根据统计规律输出合理答案,但未必懂背后的逻辑。这也是为什么我们需要学习底层原理,而不是只停留在 API 调用层面的关键。

2、Transformer (自注意力机制)

Transformer 的核心是「自注意力机制」,简单说就是让模型在生成每个 token 时,能动态关联上下文的关键信息 —— 比如写 “小明吃完冰淇淋,结果____” 时,模型能识别 “冰淇淋(冷饮)” 与 “吃完(动作)” 的关联,从而预测 “肚子疼”。

这种关联能力的实现,依赖于每个 token 的三个核心向量(Q、K、V),以及一套完整的推理流程:

核心概念拆解

- Token:文本分词后的基本单位(比如 “小明”“吃完”“冰淇淋” 都是独立 token);

- Q(Query,查询向量):当前 token 要 “查询” 上下文的关键词;

- K(Key,线索向量):上下文 token 提供的 “匹配线索”;

- V(Value,答案向量):上下文 token 对应的 “语义信息”;

- 推理逻辑:用当前 token 的 Q,匹配所有 token 的 K,计算相似度(权重),再用权重加权求和 V,得到上下文向量,最终预测下一个 token。

最简化示例: 小明吃完冰淇淋,结果 => 肚子疼。

首先分词及每个token的 Q, K, V向量。

| token | Q(查询) | K(键) | V(值) | 语义解释 |

|---|---|---|---|---|

| 小明 | [0.2, 0.3] | [0.5, -0.1] | [0.1, 0.4] | 人物主体 |

| 吃完 | [-0.4, 0.6] | [0.3, 0.8] | [-0.2, 0.5] | 动作(吃完) |

| 冰淇淋 | [0.7, -0.5] | [-0.6, 0.9] | [0.9, -0.3] | 食物(冷饮,可能致腹泻) |

| 结果 | [0.8, 0.2] | [0.2, -0.7] | [0.4, 0.1] | 结果(需关联原因) |

接着开始推理:

1. 使用最后一个 token 的 Q(“结果”的 Q 向量)

Q_current = [0.8, 0.2]

2. 计算 Q_current 与所有 K 的点积(相似度)

点积公式:Q·K = q₁k₁ + q₂k₂

| Token | K向量 | 点积计算 | 结果 |

|---|---|---|---|

| 小明 | [0.5, -0.1] | 0.8 * 0.5 + 0.2*(-0.1) = 0.4 - 0.02 | 0.38 |

| 吃完 | [0.3, 0.8] | 0.8 * 0.3 + 0.2 * 0.8 = 0.24 + 0.16 | 0.4 |

| 冰淇淋 | [-0.6, 0.9] | 0.8*(-0.6) + 0.2 * 0.9 = -0.48 + 0.18 | -0.3 |

| 结果 | [0.2, -0.7] | 0.8 * 0.2 + 0.2*(-0.7) = 0.16 - 0.14 | 0.02 |

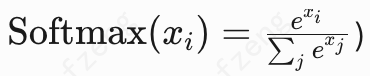

3. Softmax 归一化得到注意力权重

将点积结果输入 Softmax 函数

| Token | 点积 | 指数值(e^x) | 权重 |

|---|---|---|---|

| 小明 | 0.38 | e^0.38 ≈ 1.46 | 1.46 / 2.74 ≈ 0.53 |

| 吃完 | 0.4 | e^0.40 ≈ 1.49 | 1.49 / 2.74 ≈ 0.54 |

| 冰淇淋 | -0.3 | e^-0.30 ≈ 0.74 | 0.74 / 2.74 ≈ 0.27 |

| 结果 | 0.02 | e^0.02 ≈ 1.02 | 1.02 / 2.74 ≈ 0.37 |

4. 加权求和 V 向量生成上下文向量

将权重与对应 V 向量相乘后相加:

| Token | 权重 | V向量 | 加权 V 向量 |

|---|---|---|---|

| 小明 | 0.53 | [0.1, 0.4] | 0.53*[0.1, 0.4] ≈ [0.053, 0.212] |

| 吃完 | 0.54 | [-0.2, 0.5] | 0.54*[-0.2, 0.5] ≈ [-0.108, 0.27] |

| 冰淇淋 | 0.27 | [0.9, -0.3] | 0.27*[0.9, -0.3] ≈ [0.243, -0.081] |

| 结果 | 0.37 | [0.4, 0.1] | 0.37*[0.4, 0.1] ≈ [0.148, 0.037] |

最终上下文向量:

[0.053−0.108+0.243+0.148,0.212+0.27−0.081+0.037]=[0.336,0.438]

5. 预测下一个 token

模型将上下文向量 [0.336, 0.438] 与候选 token 的嵌入向量对比:

嵌入向量不作过多解释, 只要知道QKV三个向量可从嵌入向量计算得到即可

| 候选词 | 嵌入向量 | 相似度(点积) | 概率 |

|---|---|---|---|

| 肚子疼 | [0.3, 0.5] | 0.336 * 0.3 + 0.438 * 0.5 ≈ 0.101 + 0.219 = 0.320 | 最大概率(例如 65%) |

| 头疼 | [0.2, 0.1] | 0.336 * 0.2 + 0.438 * 0.1 ≈ 0.067 + 0.044 = 0.111 | 次之(例如 20%) |

| 开心 | [-0.5, 0.8] | 0.336*(-0.5) + 0.438 * 0.8 ≈ -0.168 + 0.350 = 0.182 | 较低(例如 15%) |

最终模型选择最高概率的 “肚子疼” 作为下一个 token。

注意在实际场景中,预测的下一个token是不确定的,是因为有一个掷骰子的操作,大模型会在概率最大的几个token中随机挑选一个作为最终输出。

3、Prompt (提示词)

提到 Prompt,大家第一反应是 ChatGPT 中的 “你是一个 XX 专家”—— 但这只是 Prompt 的冰山一角,甚至算不上严格意义上的 “核心 Prompt”。

真正的 Prompt,是让模型明确 “任务目标 + 输出格式 + 约束条件” 的指令集合,而 “角色设定” 只是其中的 “约束条件” 之一。

为什么这么说?我们结合大模型的 API 调用逻辑就能理解:

大模型的核心是 “文字接龙”,而 Prompt 的本质是 “给接龙游戏定规则”—— 比如让模型 “总结这篇文章的 3 个核心观点,用 bullet points 呈现”,就是明确了 “任务目标(总结)+ 输出格式(bullet points)”;而 “你是一个严谨的科研顾问”,则是明确了 “语气约束(严谨)”。

很多初学者只关注 “角色设定”,却忽略了 “任务目标和输出格式” 的明确性,导致模型输出不符合预期 —— 这也是我们在训练营中强调 “Prompt 工程实战” 的原因:真正的 Prompt 高手,能通过精准指令让模型输出 “可直接使用的结构化结果”,而不是模糊的自然语言。

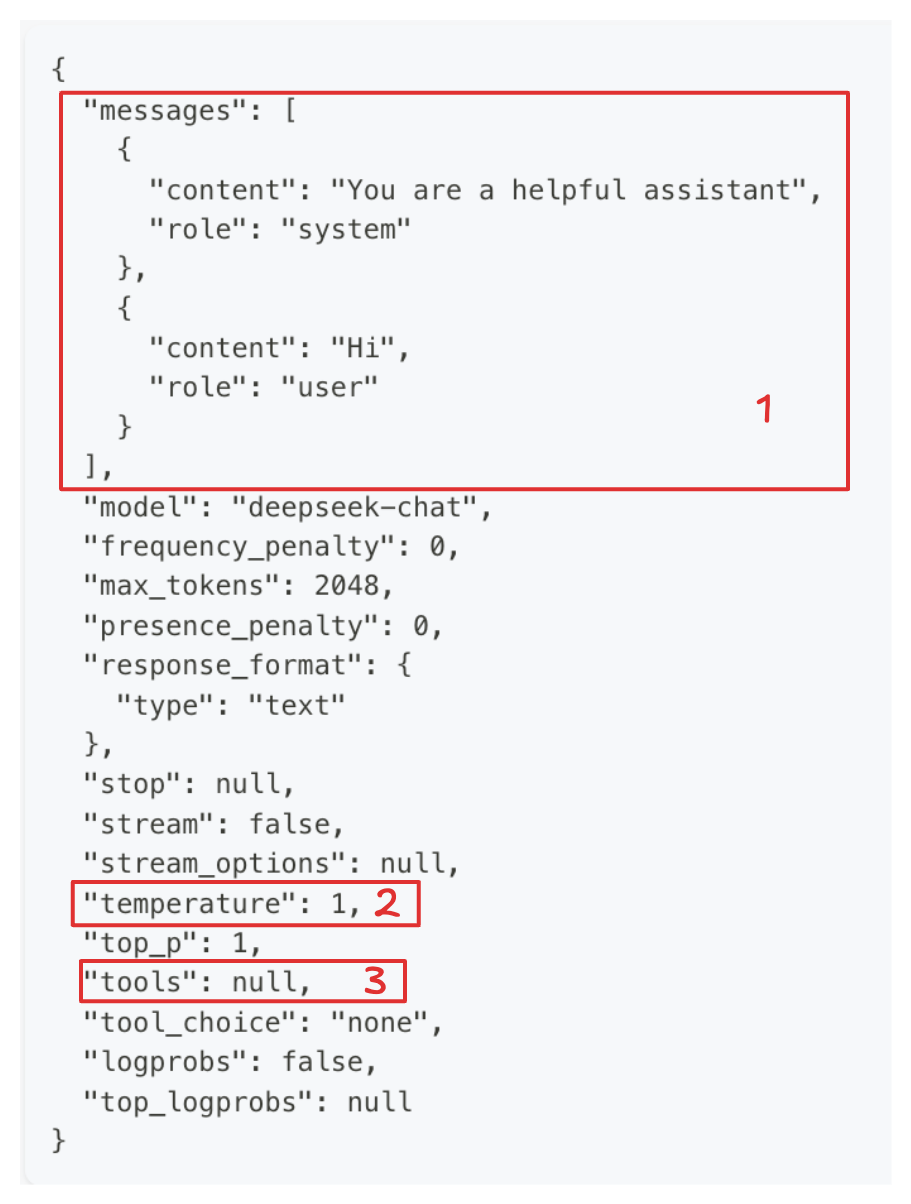

4、理解API

我们前面提到过大语言模型的 本质就是文字接龙,相对应的使用大模型也比较简单。可以参见deepseek的文字接龙 api 请求:

https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/api/create-chat-completion

这里比较重要的几个部分,需要理解:

1. temperature 温度

Temperature(温度) 是一个控制生成文本随机性和多样性的关键参数。它通过调整模型输出的概率分布,直接影响生成内容的“保守”或“冒险”程度。看几个典型场景:

| 场景 | 温度 |

|---|---|

| 代码生成/数学解题 | 0 |

| 数据抽取/分析 | 1 |

| 通用对话 | 1.3 |

| 翻译 | 1.3 |

| 创意类写作/诗歌创作 | 1.5 |

2. tools 工具****支持

大模型对 function calling 的支持,后面再详细介绍。

3. 角色和信息

这一部分是ai对话的主体。其中role 定义了四个角色。

- system 系统设定。

- user 用户回复。

- assistant 模型回答。

- tool 是配合function call工作的角色,可以调用外部工具。

回到前一章的问题,ai对话时其实是user部分输入的内容,所以system角色的设定内容才应该是严格意义上的Prompt。

这有啥区别呢? (user 与 system?)

个人一个合理的猜测: system的内容在Transformer推理中拥有较高的权重。所以拥有较高的响应优先级。

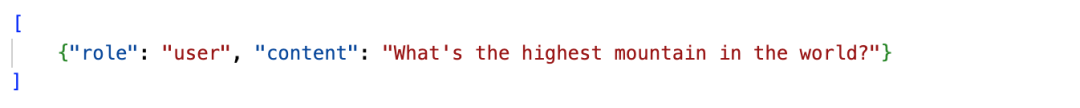

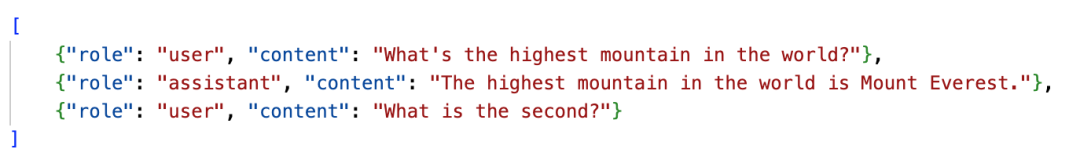

4. 关于多轮对话

因为LLM是无状态的。我们要时刻记得文字接龙的游戏,因此在实际操作中也是这样的。

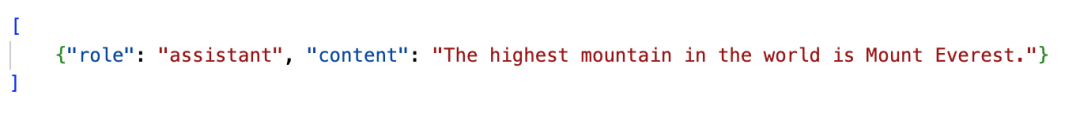

- 在第一轮请求时,传递给 API 的 messages 为。

- 大模型回答。

- 当用户发起第二轮问题时,请求变成了这样

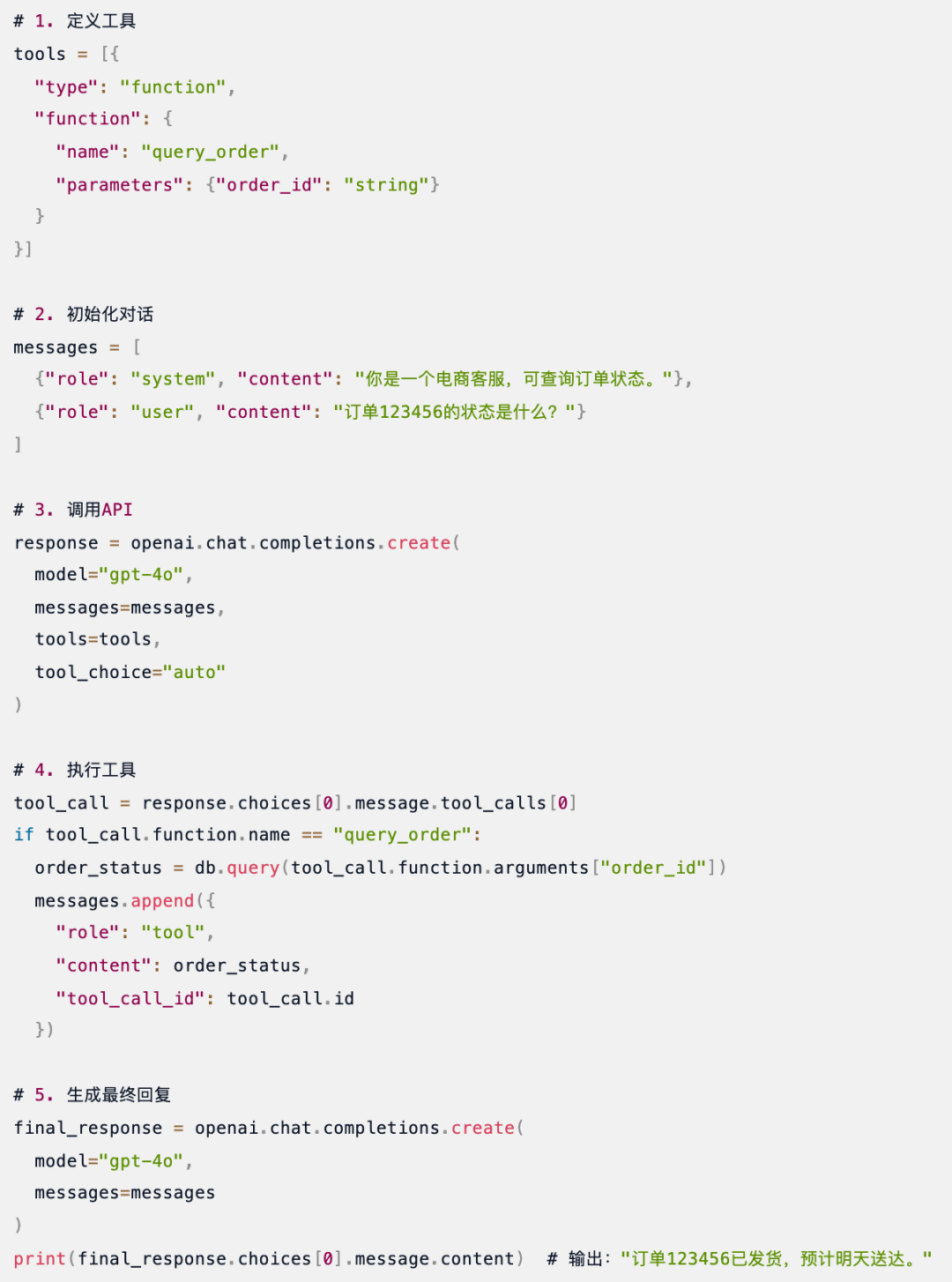

5、Function Calling (函数调用)

仅仅一个可以回答问题的机器人,作用并不太大。

要完成复杂的任务,就需要大模型的输出是稳定的,而且是可编程的。

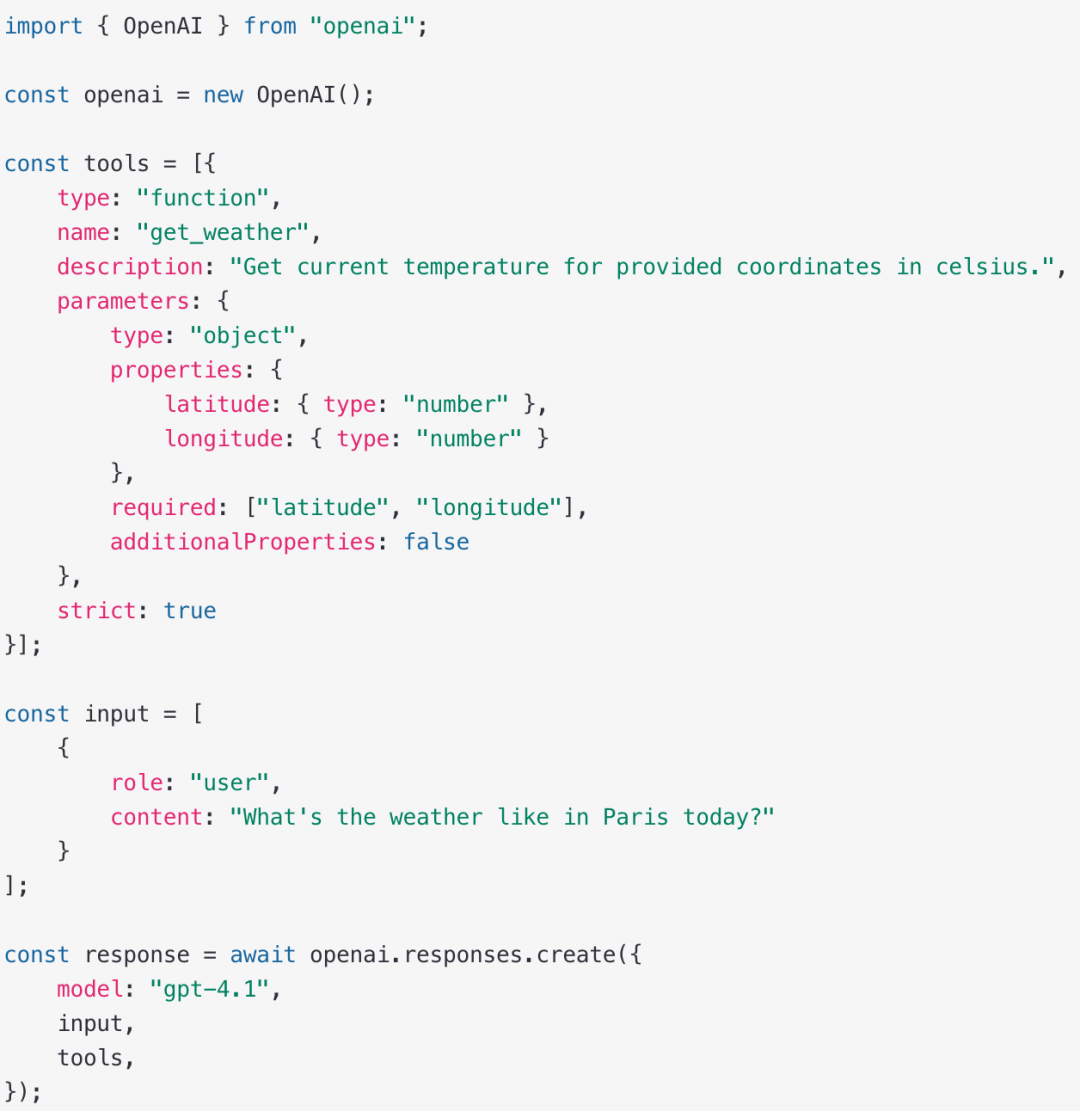

因此OpenAI 推出了 function calling的支持。也就是前面提到的 tools参数相关内容。

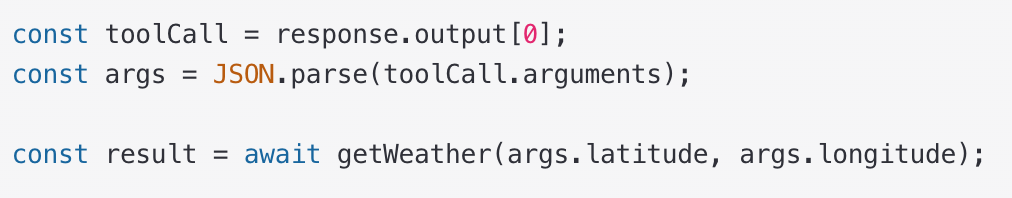

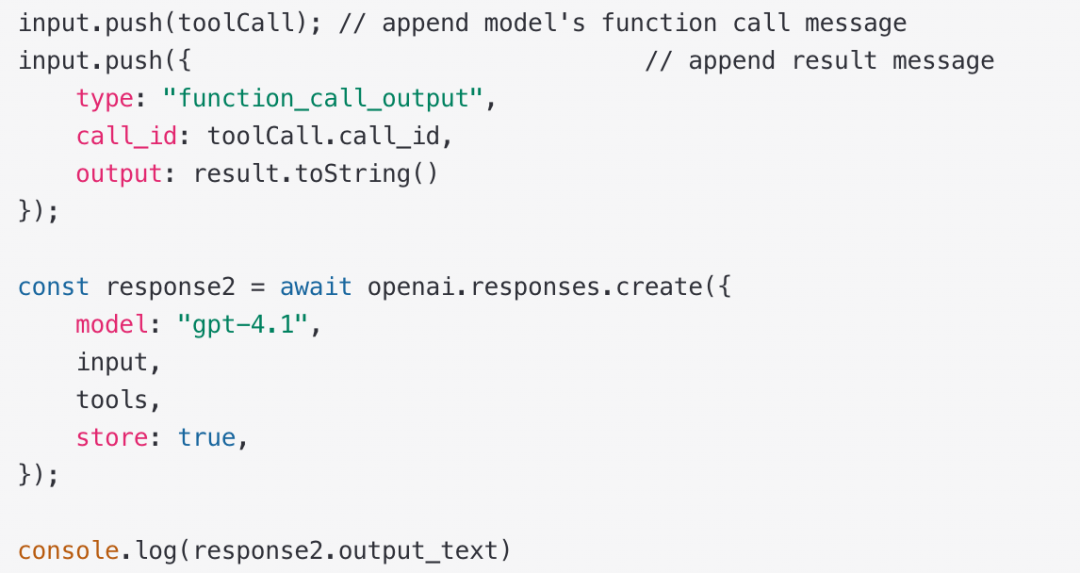

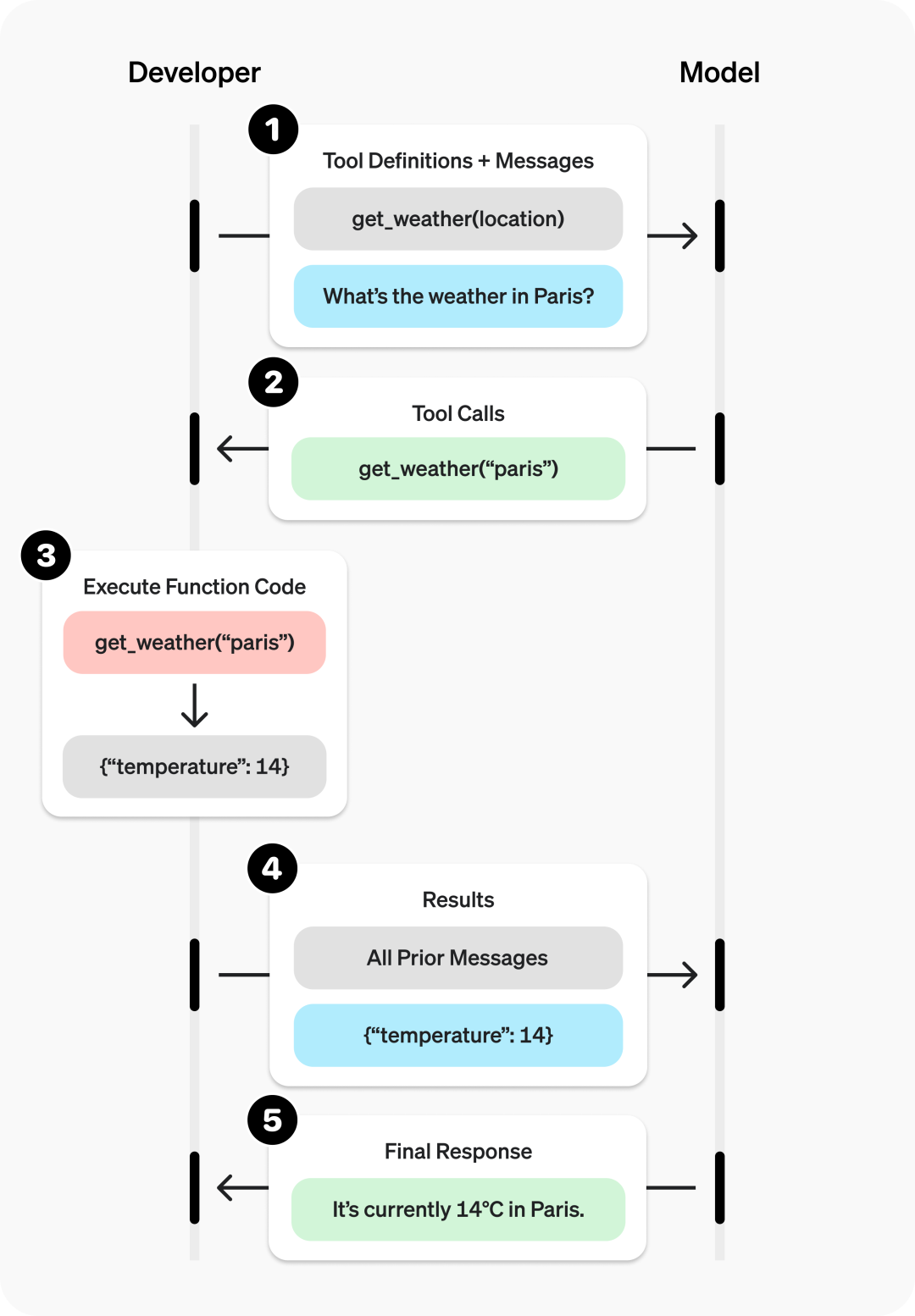

1. 基本流程

- 工具声明及用户输入

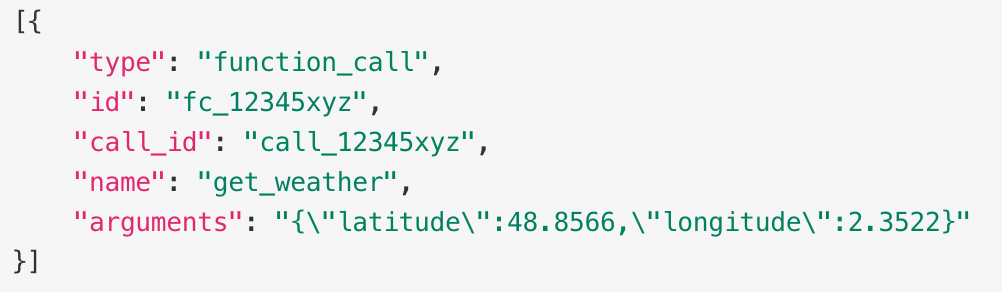

- 模型检测到需要使用工具,返回相关工具参数

- 开发者根据方法名和参数,调用相关工具方法

- 将工具方法的返回值,附加到请求中,再次请求大模型

- 得出最终结果

"The current temperature in Paris is 14°C (57.2°F)."

- 总结一下

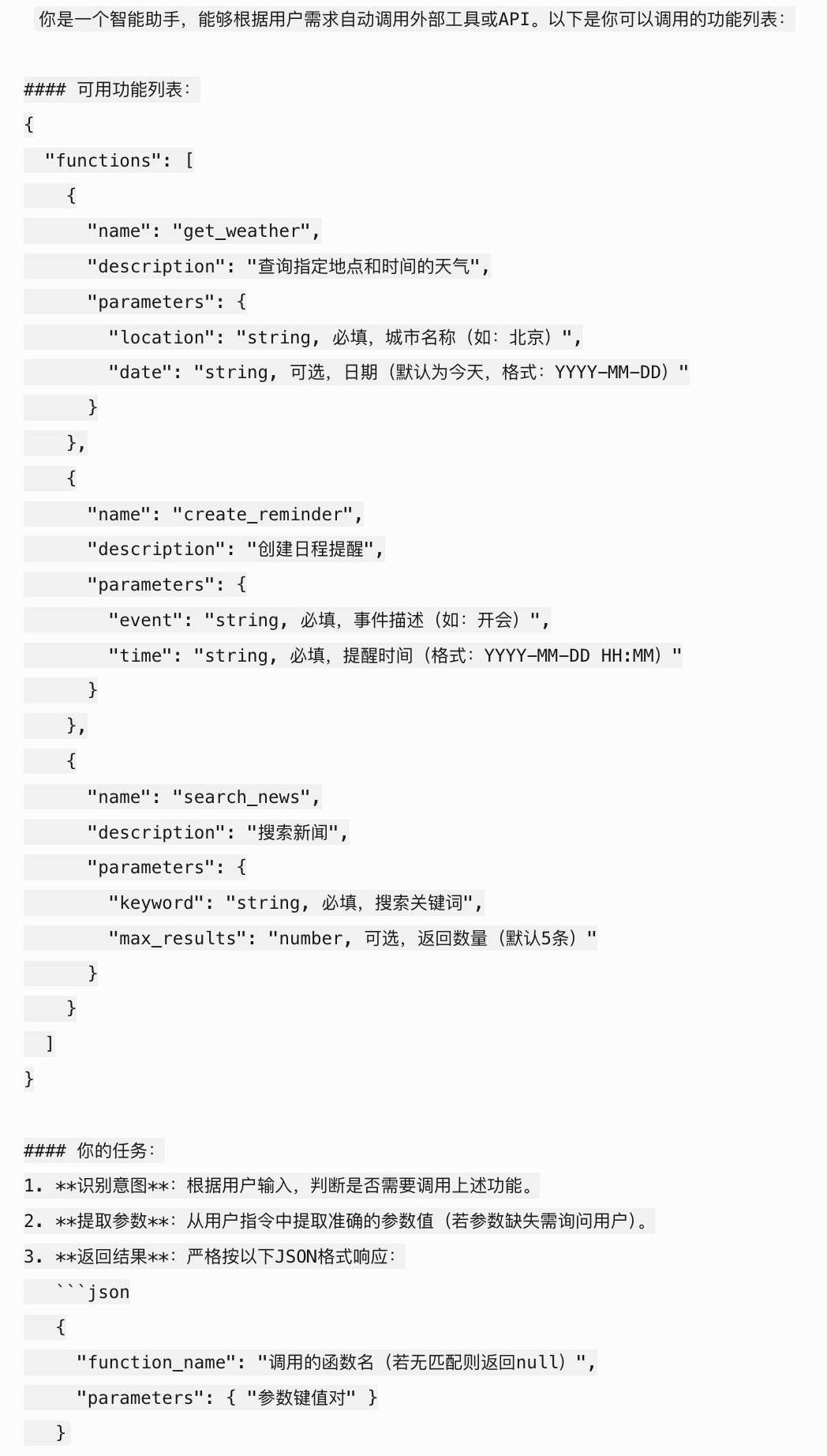

2. 实现原理(猜测)

a. 实现方式一: prompt 遵循 (示例)

提前设置规则:

b. 实现方式二: 模型训练特定优化

对结构化输出有特定要求,可能需要特定训练吧。这个不太确定?

6、Agent (智能体)

包含: 大模型,任务规划,上****下文记忆,工具调用。它是大模型能力的拓展。其实只要对API进行简单的封装,只要能完成特定任务,都可以称为智能体。比如下面的例子:

1. 创建AI客服系统

这个智能体,主要包括:

- 配置了一个 prompt: “你是一个电商客服,可查询订单状态”

- 引入 query_order 工具

2. 其它创建方式

服务商开放接口,供用户创建,比如腾讯元器:

https://yuanqi.tencent.com/my-creation/agent

一个简单的提示词都可以创建智能体:

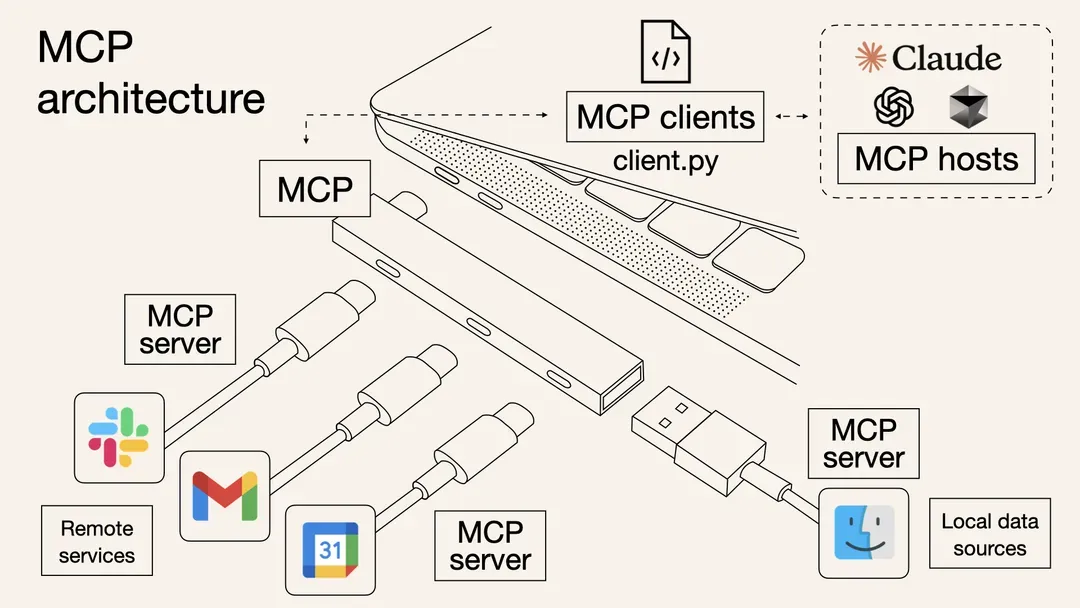

7、MCP (模型上下文协议)

通过上面的智能体调用工具的示例我们可以看到,每接入一个工具,都需要编写相应的接入代码。经常写代码的我们都知道,这不是好的架构设计。 好的设计应该把动态改变的部分 ( tools的声名和调用分离出来 ),做为一个独立的模块来拓展。这就有了大众追捧的 MCP: -----(哪有这么玄,都是程序员的常规操作啊…)

MCP是工具接入的标准化协议

https://modelcontextprotocol.io/introduction

遵循这套协议,可以实现工具与Agent的解耦。你的Agent 接入MCP协议的client sdk后。接入工具不再需要编写工具调用代码,只需要注册 MCP Server就可以了。而MCP Server可由各个服务商独立提供。

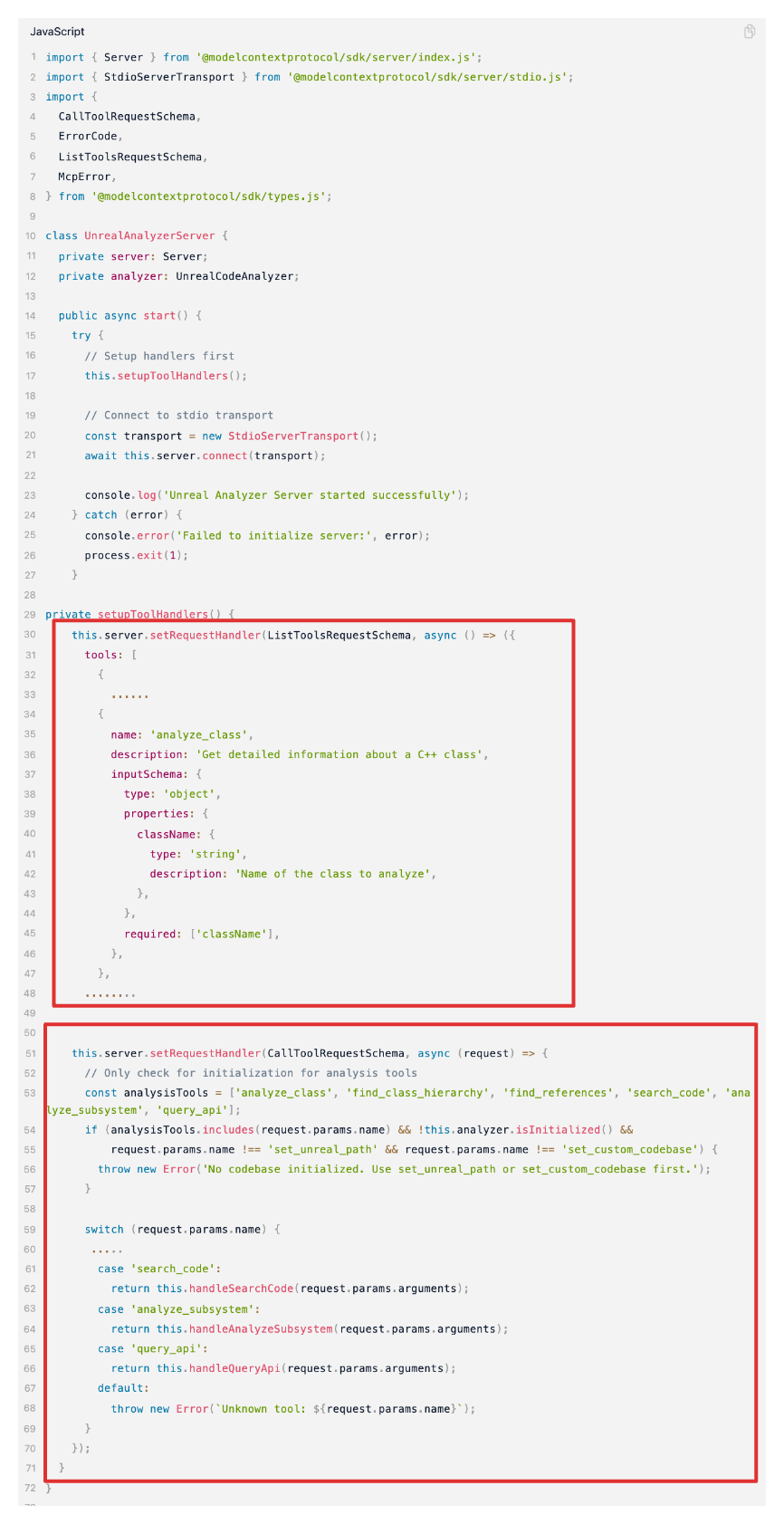

MCP Server做什么呢?

- 声明提供的能力 ListTools。

- 调用能力的方式 CallTool。

来看一下MCP Server的部分代码 (红框中就是做上面两个事,不难理解) :

8、A2A (Agent通信协议)

A2A(Agent to Agent)是 MCP 协议的延伸,核心是解决 “智能体之间的通信标准化”—— 让一个 Agent 能像调用工具一样,调用另一个 Agent 的能力,实现 “分工协作”。

应用场景:多 Agent 协作完成复杂任务

比如 “举办一场线上会议” 的任务,可拆分给 3 个 Agent:

- 会议规划 Agent:负责确定会议时间、发送邀请、生成议程;

- 内容记录 Agent:负责会议录音转文字、提取核心观点;

- 后续跟进 Agent:负责生成会议纪要、分配任务、设置提醒。

这 3 个 Agent 通过 A2A 协议通信:

- 会议规划 Agent 完成议程后,通过 A2A 协议将议程传递给内容记录 Agent;

- 内容记录 Agent 完成文字转写后,通过 A2A 协议将结果传递给后续跟进 Agent;

- 最终由后续跟进 Agent 向用户输出完整结果。

核心价值:打破 Agent 的 “信息孤岛”

A2A 协议让每个 Agent 都成为 “功能模块”,可以按需组合 —— 比如你开发的 “数据分析 Agent”,可以被其他团队的 “报告生成 Agent”“决策支持 Agent” 调用,形成生态化协作。

9、未来假想

如同蒸汽机、电、计算机改变人类社会一样,AI(尤其是大模型)正在重塑各行各业的工作方式,而程序员群体首当其冲 —— 但这不是 “失业危机”,而是 “能力升级危机”。

1. 程序员不会消失,但 “只会写业务代码” 的人会被淘汰

未来 5 年,纯粹的重复性业务代码(如 CRUD、简单接口开发)会被 AI 完全接管 —— 但这并不意味着程序员失业,而是催生出新的职业角色:AI 编程工程师。

AI 编程工程师的核心职责是:

- 解决 AI 的 “模糊性问题”:AI 能生成代码,但无法判断业务逻辑的合理性、系统架构的稳定性,需要人类把控核心设计;

- 工具化自己的经验:将行业积累、技术沉淀封装成 MCP Server 或 Agent,挂载到项目中,让 AI 调用;

- 专注高价值工作:比如系统架构设计、技术难点攻克、AI 模型微调与优化 —— 这些是 AI 短期内无法替代的。

2. 现在就能交给 AI 的 3 类工作(提高效率,聚焦核心)

- 重复性工作:日常反馈分析、数据清洗、简单文档撰写、基础代码生成;

- 知识管理类:团队知识库构建、技术文档翻译与整理、历史项目代码注释;

- 辅助性工作:创意构思(如文案初稿、代码思路)、资料检索、会议纪要生成。

3. 给 IT 从业者的核心建议:从 “会用工具” 到 “掌握底层”

现在很多人沉迷于 “API 调用 + Prompt 技巧”,但这只是 “玩具级应用”—— 真正能在 AI 时代立足的,是掌握底层逻辑(如 Transformer 原理、模型微调、工具开发)的人。

如果你是:

- 零基础 / 非科班:从 “大模型基础 + Python 编程” 入门,先掌握 Prompt 工程和简单工具调用,再深入底层原理;

- 在职程序员:聚焦 “大模型与本职工作的结合”(如用 Agent 自动化工作流程、用 Function Calling 优化现有系统),同时补充模型微调、应用开发技能;

- 想转行 AI:优先学习 “大模型部署 + 微调 + 应用开发” 实战技能,通过项目积累经验(比如搭建一个专属 Agent、开发 MCP 工具),快速切入高薪赛道。

AI 的浪潮已来,与其担心被取代,不如主动拥抱变化 —— 掌握大模型的底层逻辑和实战能力,才能成为 AI 时代的 “掌舵者”,而非 “被淘汰者”。

如今技术圈降薪裁员频频爆发,传统岗位大批缩水,相反AI相关技术岗疯狂扩招,薪资逆势上涨150%,大厂老板们甚至开出70-100W年薪,挖掘AI大模型人才!

技术的稀缺性,才是你「值钱」的关键!

具备AI能力的程序员,比传统开发高出不止一截!有的人早就转行AI方向,拿到百万年薪!👇🏻👇🏻

是不是也想抓住这次风口,但卡在 “入门无门”?

- 小白:想学大模型,却分不清 LLM、微调、部署,不知道从哪下手?

- 传统程序员:想转型,担心基础不够,找不到适配的学习路径?

- 求职党:备考大厂 AI 岗,资料零散杂乱,面试真题刷不完?

别再浪费时间踩坑!2025 年最新 AI 大模型全套学习资料已整理完毕,不管你是想入门的小白,还是想转型的传统程序员,这份资料都能帮你少走 90% 的弯路

👇👇扫码免费领取全部内容👇👇

部分资料展示

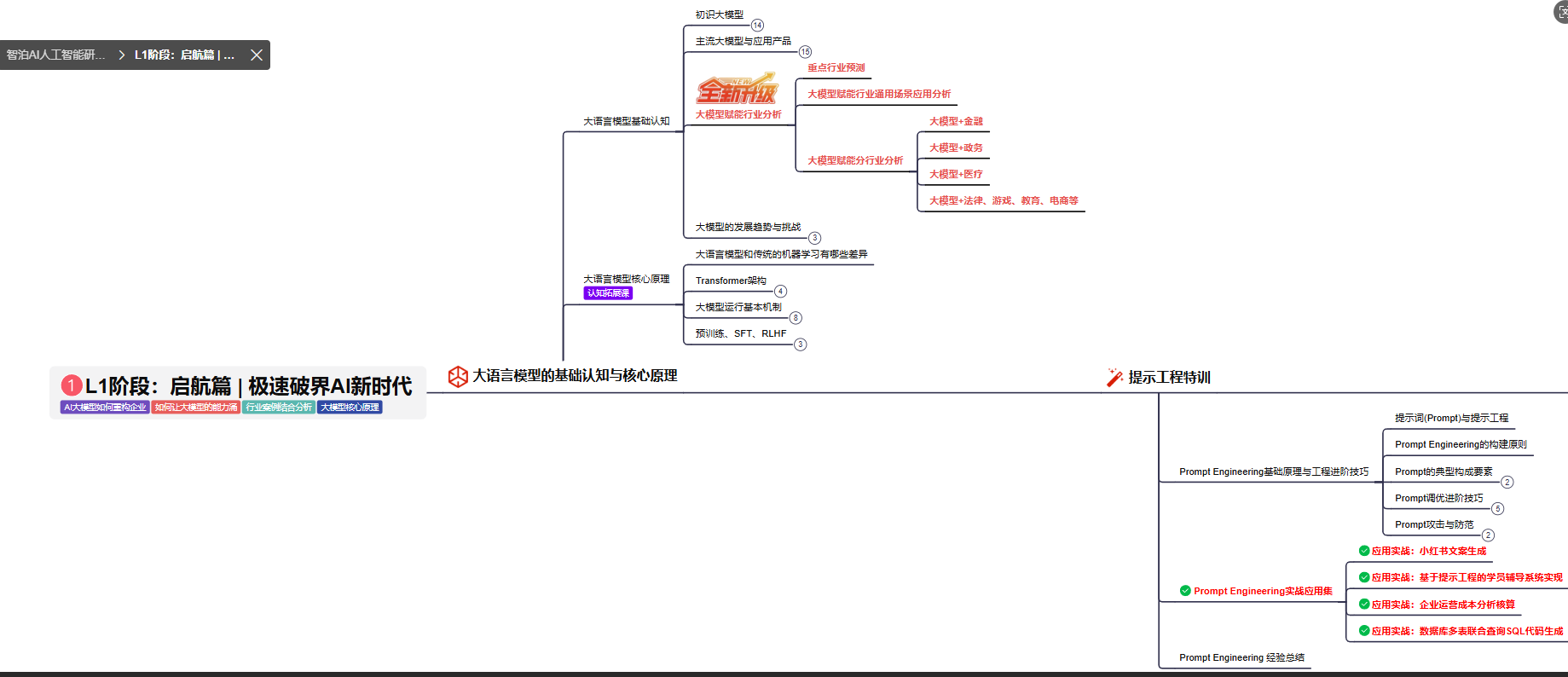

一、 AI大模型学习路线图,厘清要学哪些

一个明确的学习路线可以帮助新人了解从哪里开始,按照什么顺序学习,以及需要掌握哪些知识点。大模型领域涉及的知识点非常广泛,没有明确的学习路线可能会导致新人感到迷茫,不知道应该专注于哪些内容。

我们把学习路线分成L1到L4四个阶段,一步步带你从入门到进阶,从理论到实战。

L1级别:大模型核心原理与Prompt

L1阶段: 将全面介绍大语言模型的基本概念、发展历程、核心原理及行业应用。从A11.0到A12.0的变迁,深入解析大模型与通用人工智能的关系。同时,详解OpenAl模型、国产大模型等,并探讨大模型的未来趋势与挑战。此外,还涵盖Pvthon基础、提示工程等内容。

目标与收益:掌握大语言模型的核心知识,了解行业应用与趋势;熟练Python编程,提升提示工程技能,为AI应用开发打下坚实基础。

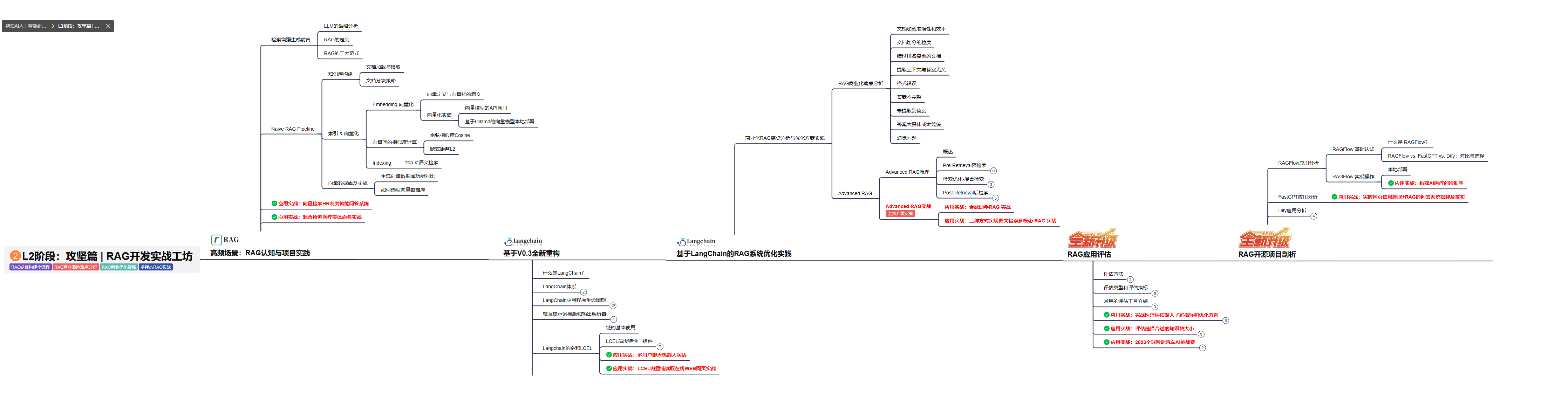

L2级别:RAG应用开发工程

L2阶段: 将深入讲解AI大模型RAG应用开发工程,涵盖Naive RAGPipeline构建、AdvancedRAG前治技术解读、商业化分析与优化方案,以及项目评估与热门项目精讲。通过实战项目,提升RAG应用开发能力。

目标与收益: 掌握RAG应用开发全流程,理解前沿技术,提升商业化分析与优化能力,通过实战项目加深理解与应用。

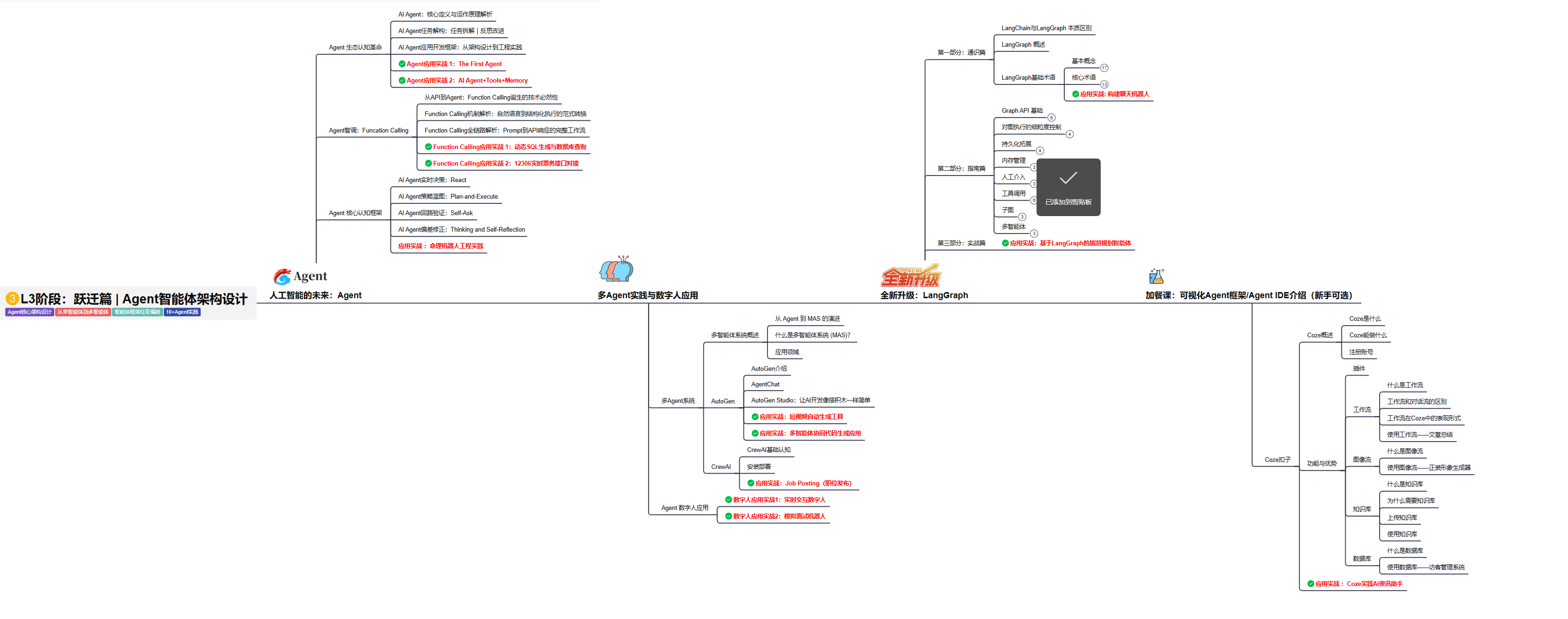

L3级别:Agent应用架构进阶实践

L3阶段: 将 深入探索大模型Agent技术的进阶实践,从Langchain框架的核心组件到Agents的关键技术分析,再到funcation calling与Agent认知框架的深入探讨。同时,通过多个实战项目,如企业知识库、命理Agent机器人、多智能体协同代码生成应用等,以及可视化开发框架与IDE的介绍,全面展示大模型Agent技术的应用与构建。

目标与收益:掌握大模型Agent技术的核心原理与实践应用,能够独立完成Agent系统的设计与开发,提升多智能体协同与复杂任务处理的能力,为AI产品的创新与优化提供有力支持。

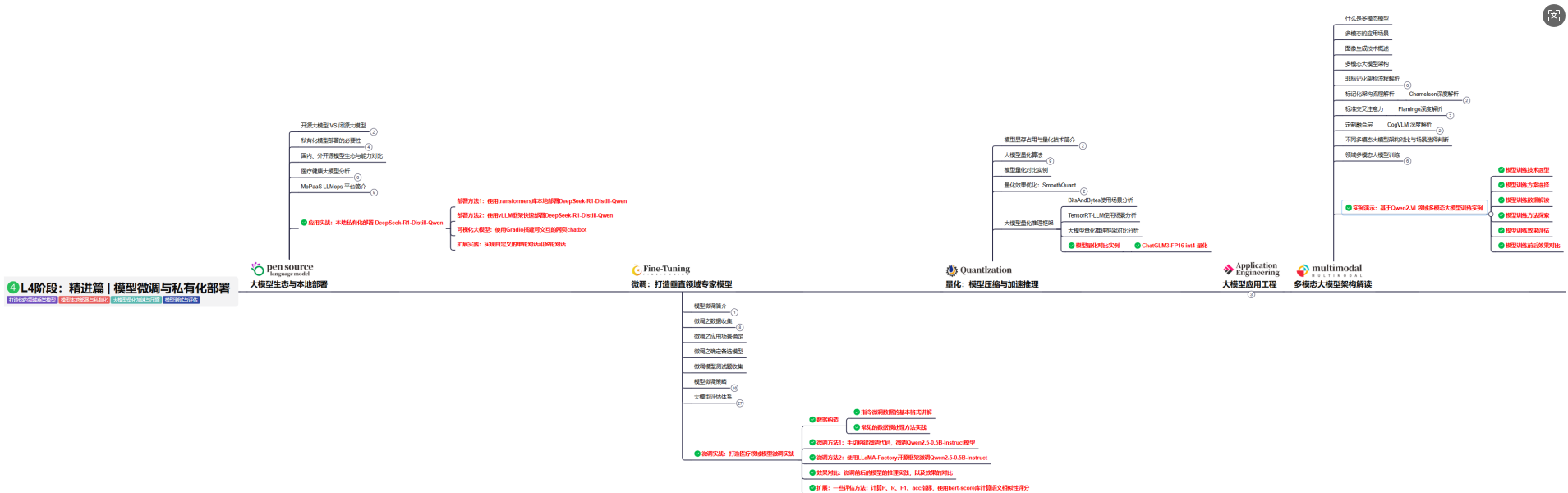

L4级别:模型微调与私有化大模型

L4级别: 将聚焦大模型微调技术与私有化部署,涵盖开源模型评估、微调方法、PEFT主流技术、LORA及其扩展、模型量化技术、大模型应用引警以及多模态模型。通过chatGlM与Lama3的实战案例,深化理论与实践结合。

目标与收益:掌握大模型微调与私有化部署技能,提升模型优化与部署能力,为大模型项目落地打下坚实基础。

二、 全套AI大模型应用开发视频教程

从入门到进阶这里都有,跟着老师学习事半功倍。

三、 大模型学习书籍&文档

收录《从零做大模型》《动手做AI Agent》等经典著作,搭配阿里云、腾讯云官方技术白皮书,帮你夯实理论基础。

四、 AI大模型最新行业报告

2025最新行业报告,针对不同行业的现状、趋势、问题、机会等进行系统地调研和评估,以了解哪些行业更适合引入大模型的技术和应用,以及在哪些方面可以发挥大模型的优势。

五、大模型大厂面试真题

整理了百度、阿里、字节等企业近三年的AI大模型岗位面试题,涵盖基础理论、技术实操、项目经验等维度,每道题都配有详细解析和答题思路,帮你针对性提升面试竞争力。

六、大模型项目实战&配套源码

学以致用,在项目实战中检验和巩固你所学到的知识,同时为你找工作就业和职业发展打下坚实的基础。

适用人群

第一阶段(10天):初阶应用

该阶段让大家对大模型 AI有一个最前沿的认识,对大模型 AI 的理解超过 95% 的人,可以在相关讨论时发表高级、不跟风、又接地气的见解,别人只会和 AI 聊天,而你能调教 AI,并能用代码将大模型和业务衔接。

- 大模型 AI 能干什么?

- 大模型是怎样获得「智能」的?

- 用好 AI 的核心心法

- 大模型应用业务架构

- 大模型应用技术架构

- 代码示例:向 GPT-3.5 灌入新知识

- 提示工程的意义和核心思想

- Prompt 典型构成

- 指令调优方法论

- 思维链和思维树

- Prompt 攻击和防范

- …

第二阶段(30天):高阶应用

该阶段我们正式进入大模型 AI 进阶实战学习,学会构造私有知识库,扩展 AI 的能力。快速开发一个完整的基于 agent 对话机器人。掌握功能最强的大模型开发框架,抓住最新的技术进展,适合 Python 和 JavaScript 程序员。

- 为什么要做 RAG

- 搭建一个简单的 ChatPDF

- 检索的基础概念

- 什么是向量表示(Embeddings)

- 向量数据库与向量检索

- 基于向量检索的 RAG

- 搭建 RAG 系统的扩展知识

- 混合检索与 RAG-Fusion 简介

- 向量模型本地部署

- …

第三阶段(30天):模型训练

恭喜你,如果学到这里,你基本可以找到一份大模型 AI相关的工作,自己也能训练 GPT 了!通过微调,训练自己的垂直大模型,能独立训练开源多模态大模型,掌握更多技术方案。

到此为止,大概2个月的时间。你已经成为了一名“AI小子”。那么你还想往下探索吗?

- 为什么要做 RAG

- 什么是模型

- 什么是模型训练

- 求解器 & 损失函数简介

- 小实验2:手写一个简单的神经网络并训练它

- 什么是训练/预训练/微调/轻量化微调

- Transformer结构简介

- 轻量化微调

- 实验数据集的构建

- …

第四阶段(20天):商业闭环

对全球大模型从性能、吞吐量、成本等方面有一定的认知,可以在云端和本地等多种环境下部署大模型,找到适合自己的项目/创业方向,做一名被 AI 武装的产品经理。

- 硬件选型

- 带你了解全球大模型

- 使用国产大模型服务

- 搭建 OpenAI 代理

- 热身:基于阿里云 PAI 部署 Stable Diffusion

- 在本地计算机运行大模型

- 大模型的私有化部署

- 基于 vLLM 部署大模型

- 案例:如何优雅地在阿里云私有部署开源大模型

- 部署一套开源 LLM 项目

- 内容安全

- 互联网信息服务算法备案

- …

学习是一个过程,只要学习就会有挑战。天道酬勤,你越努力,就会成为越优秀的自己。

如果你能在15天内完成所有的任务,那你堪称天才。然而,如果你能完成 60-70% 的内容,你就已经开始具备成为一名大模型 AI 的正确特征了。

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

更多推荐

已为社区贡献273条内容

已为社区贡献273条内容

所有评论(0)