揭秘CADCrafter:AI如何理解并生成工业级CAD模型?

CADCrafter通过三个阶段的协同工作,实现了从“理解CAD命令”到“生成几何图形”的完整流程。它不仅让AI能够“看懂”CAD设计,还能“画出”符合工业规范的CAD模型。这一技术框架的创新之处在于,它将“语义完整性”“跨模态对齐”和“工程合规性”有机地结合在一起。这不仅为智能CAD设计提供了新的思路,也为AI在工程领域的应用开辟了新的可能。未来,我们可以期待CADCrafter在更多领域的应用

在计算机辅助设计(CAD)的世界里,工程师们用一个个命令搭建出复杂的工业零件。而现在,人工智能正在尝试理解这些命令,并自动生成符合规范的CAD模型。今天,我们就来深入剖析《CADCrafter》背后的技术逻辑,看看它是如何让AI从“看懂”CAD到“画出”CAD的。

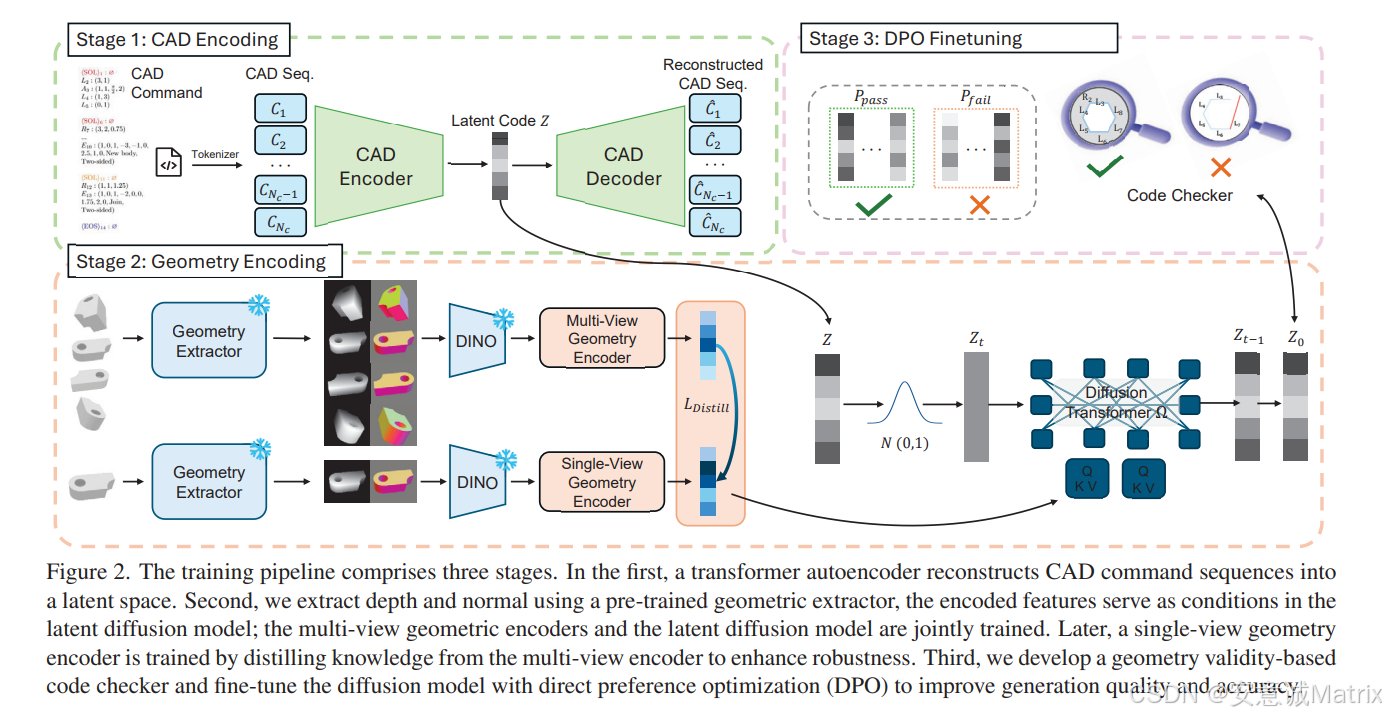

三个阶段,打造智能CAD生成流水线

CADCrafter的核心是一个三阶段的技术框架,每个阶段都有其独特的使命,共同完成从“设计意图”到“几何图形”的转化。

阶段一:CAD编码——把设计命令变成机器语言

想象一下,工程师在CAD软件中输入“画直线L”“拉伸实体E”这些命令,就像我们用自然语言表达想法一样。CAD编码阶段的任务,就是把这些人类可读的命令转化为机器能理解的“语言”。

首先,我们需要对原始的CAD命令进行“分词”,就像把一段文字拆成一个个单词。这个过程会把复杂的命令拆解成离散的序列token,比如C₁, C₂, ..., Cₙ。

接下来,CAD编码器登场了。它就像一个翻译官,把分词后的命令序列转换成一个高维的潜在向量Z。这个向量里包含了所有CAD命令的语义信息,是机器理解设计意图的关键。

为了确保这个“翻译”是准确的,我们还需要一个CAD解码器。它会根据潜在向量Z重新构建出CAD命令序列Ĉ₁, Ĉ₂, ..., Ĉₙ。通过这种“编码-解码”的闭环,我们可以保证潜在向量Z完整地保留了原始CAD命令的语义。

这个阶段的创新之处在于,它不仅仅是简单地提取特征,而是通过“重构”任务,强制编码器学习到可以复原的语义表示。这为后续的跨模态融合打下了坚实的基础。

阶段二:几何编码——让AI看懂三维形状

有了对CAD命令的理解,接下来要解决的是“如何让AI看懂三维形状”。几何编码阶段就是要提取三维模型的几何特征,并让这些特征与CAD语义建立联系。

这个阶段分为两条路径:多视角和单视角。对于多视角路径,几何提取器会从三维模型中提取多个角度的几何表征,比如不同视角的灰度深度图。这些图像会被输入到DINO模型中——这是一种强大的自监督视觉学习框架,可以从中提取出初步的视觉特征。然后,多视角几何编码器会进一步将这些特征编码为高维向量。

单视角路径的流程类似,只是处理的是单个视角的几何表征。

为了让“多视角”和“单视角”的几何特征能够互通,这里引入了“蒸馏损失”。它就像一个老师,强制两类编码器的输出特征在潜在空间中对齐。

更重要的是,阶段一生成的CAD潜在编码Z也会融入这个流程。通过特征拼接或注意力机制,“几何特征”和“CAD语义”在潜在空间中建立了联系。这一步是“跨模态融合”的关键,确保了后续生成的CAD命令能够准确对应到具体的几何形状。

这个阶段的突破在于,它不仅解决了多视角几何的一致性表示问题,还建立了几何与CAD语义之间的桥梁。这让AI不仅能“看懂”形状,还能理解这个形状是由哪些CAD命令生成的。

阶段三:DPO微调——让生成的模型符合工业规范

有了对CAD命令和几何形状的理解,接下来要解决的是“如何让生成的模型符合工业规范”。DPO微调阶段就是这个流程的“质量把关者”。

首先,融合了CAD语义和几何特征的潜在向量Z会被引入扩散模型。扩散模型就像一个艺术家,它会先在Z中注入一些噪声,得到中间向量Z_t。然后,通过多步迭代,从Z_t逐步优化到Z₀。

为了确保Z₀生成的CAD设计是符合工程要求的,这里引入了“直接偏好优化(DPO)”和“代码检查器”。代码检查器就像一个严格的质检员,会对生成的CAD命令序列或几何逻辑进行有效性判定。绿色的对勾表示合规,红色的叉表示违规。

通过计算“通过概率”和“失败概率”,我们可以得到一个偏好损失,这个损失会引导扩散模型的优化方向。最终,模型会学会生成那些“代码检查器判定为合规”的潜在向量Z₀。

这个阶段的创新在于,它将“工程合规性”引入了生成模型的训练闭环。传统的生成模型可能只关注“生成的像不像”,而CADCrafter则更进一步,确保生成的模型是“可用的”“符合工业规范的”。

从Z₀到几何图形:设计意图的最终落地

经过这三个阶段的处理,我们得到了最终的潜在向量Z₀。那么,如何从Z₀生成最终的几何图形呢?

首先,Z₀会被输入到CAD解码器中,解码器会将其转化为离散的CAD命令序列。这就像把机器语言翻译回人类可读的CAD命令,比如“画直线L”“拉伸实体E”等。

然后,这些CAD命令会被输入到CAD引擎中。CAD引擎就像一个忠诚的执行者,它会按照这些命令,一步步地生成几何图形。对于2D图形,它会执行“画直线”“画圆弧”等命令;对于3D图形,它会执行“拉伸”“旋转”等命令,将2D轮廓转化为3D实体。

这种“语义→指令→几何”的生成路径,确保了生成的几何图形既符合设计意图,又具备工程可实现性。

总结

CADCrafter通过三个阶段的协同工作,实现了从“理解CAD命令”到“生成几何图形”的完整流程。它不仅让AI能够“看懂”CAD设计,还能“画出”符合工业规范的CAD模型。

这一技术框架的创新之处在于,它将“语义完整性”“跨模态对齐”和“工程合规性”有机地结合在一起。这不仅为智能CAD设计提供了新的思路,也为AI在工程领域的应用开辟了新的可能。

未来,我们可以期待CADCrafter在更多领域的应用,比如辅助工程师快速生成设计原型、推动CAD与人工智能的深度融合等。也许在不久的将来,AI真的可以成为工程师们的“得力助手”,共同推动工业设计的进步。

更多推荐

已为社区贡献44条内容

已为社区贡献44条内容

所有评论(0)