40分钟掌握20个AI核心概念,工程师转型AI的知识地图

随着AI技术的爆发式发展,越来越多的传统软件工程师发现自己陷入了一个尴尬的境地:听得懂代码,听不懂AI术语。

随着AI技术的爆发式发展,越来越多的传统软件工程师发现自己陷入了一个尴尬的境地:听得懂代码,听不懂AI术语。

当团队讨论"我们用RAG还是Fine-tuning?“时,你一脸茫然。当论文里出现"Attention Mechanism”、“Self-Supervised Learning"时,你不知道该从何学起。当同事说"这个场景适合用Vector Database”,你只能点头附和。

AI转型最大的痛点,不是不会写代码,而是缺乏共同语言。

2025年,AI工程师已经成为最抢手的岗位之一。但从传统软件工程师转型AI,你真正需要的不是从零开始学习机器学习数学公式,而是快速建立AI技术的认知框架——知道有哪些核心概念,它们解决什么问题,如何组合使用。

这次,我将用一张知识地图,帮你系统梳理20个最核心的AI概念。不讲复杂公式,只讲本质原理和实战应用。看完后,你将拥有与AI团队无障碍沟通的能力,并清楚地知道如何在实际项目中应用这些技术。希望对你有所启发。

PART 01 - 为什么工程师转型AI这么难

1.传统开发思维的三大障碍

障碍1:确定性思维 vs 概率性思维

传统软件开发是确定性的:

def add(a, b): return a + b # 永远返回精确结果

AI开发是概率性的:

response = llm.generate("写一篇文章")# 每次结果都可能不同,没有"正确答案"

这种思维转换让很多工程师不适应。你习惯了"1+1=2"的确定性,现在要接受"AI说1+1=2的概率是98%"的不确定性。

障碍2:规则驱动 vs 数据驱动

传统开发:写规则

if user.age >= 18: allow_access()

AI开发:喂数据

model.train(data) # 模型自己学习规则

一位有10年经验的后端工程师说:“我花了半年时间才适应这种感觉——不是我告诉系统怎么做,而是系统通过数据自己学会怎么做。”

障碍3:术语壁垒最致命

更关键的是,AI领域充斥着大量专业术语:

- Transformer、Attention、Embedding

- Fine-tuning、Few-shot、RAG

- Quantization、Distillation、Reasoning

这些术语不是随便起的名字,而是背后有严密的技术体系。

2.不理解这些术语,你就无法:

- 读懂AI论文和技术博客

- 参与团队技术讨论

- 做出正确的技术选型

- 理解AI系统的工作原理

3.市场需求的迫切性

看看这组数据:

| 岗位类型 | 2024年需求量 | 2025年需求量 | 增长率 | 平均年薪 |

|---|---|---|---|---|

| 传统后端工程师 | 100K | 95K | -5% | $110K |

| AI工程师 | 30K | 85K | +183% | $165K |

| AI系统架构师 | 5K | 22K | +340% | $220K |

来源: LinkedIn 2025 Tech Jobs Report

更直白的数据:

- 传统软件工程师岗位增长停滞

- AI相关岗位需求爆发式增长

- AI工程师薪资溢价50%

一家科技公司的HR透露:“现在招聘,我们更愿意给有AI经验的工程师开高30%的薪水。因为市场上这样的人太少了,而我们的产品越来越依赖AI能力。”

4.学习路径的迷失

最让人头疼的是:AI学习资料太多太杂,不知从何学起。

你可能遇到过:

- 打开一篇论文,第一段就看不懂

- 跟着教程学,需要先补习线性代数、微积分、概率论

- 看了10个视频,还是不知道实际项目该用哪个技术

一位正在转型的工程师说:“我最大的困惑是,网上的教程要么太浅(只教ChatGPT用法),要么太深(大量数学公式)。我需要的是:一个系统化的知识框架,让我知道AI技术全景是什么样的。”

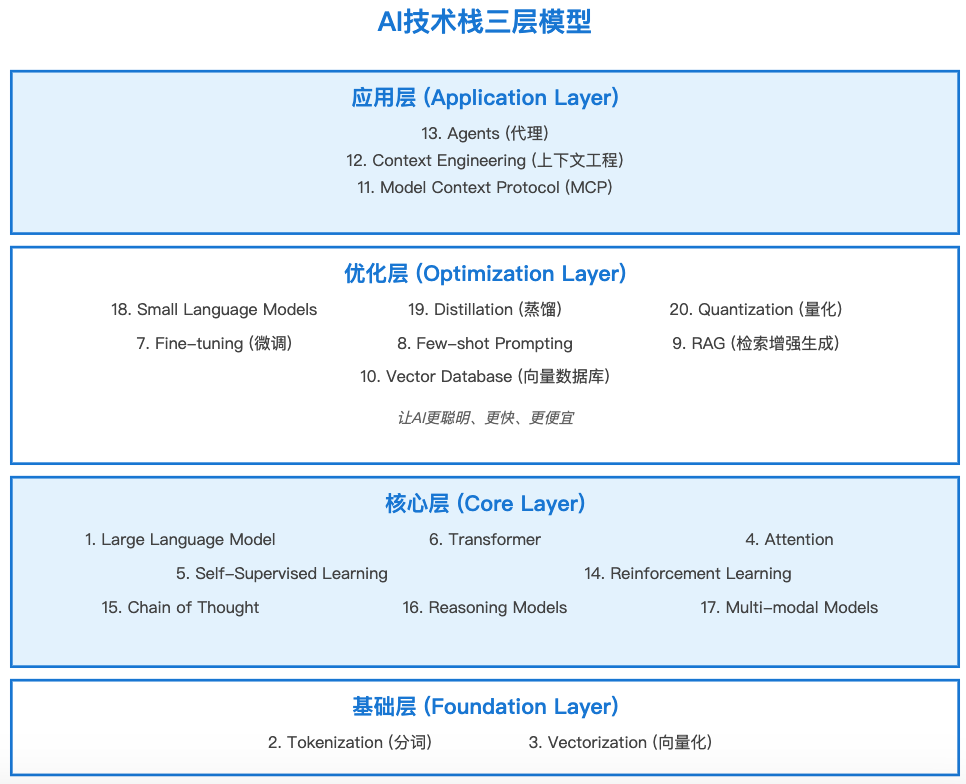

PART 02 - AI技术认知框架:20个核心概念的知识地图

在深入每个概念之前,让我们先建立一个整体框架。这20个概念不是孤立的,而是构成了AI系统的完整技术栈。

AI技术栈三层模型

学习顺序建议:

-

-

入门

- 从基础层开始(Tokenization, Vectorization)

-

-

进阶

- 理解核心层(LLM, Transformer, Attention)

-

-

实战

- 掌握优化层(RAG, Fine-tuning, Vector DB)

-

-

高级

- 应用层(Agents, Context Engineering, MCP)

PART 03 - 基础层:文本如何变成AI能理解的数字

概念1:Tokenization(分词)- AI的"视觉系统"

本质:把文本切分成更小的单元(token)。 为什么需要?

AI模型不能直接理解文字,必须先把文字转换成数字。Tokenization是第一步。

实际例子:

输入文本: "I love AI"英文分词 (GPT):["I", " love", " AI"] # 3个tokens中文分词 (更复杂):"我爱人工智能"可能分成: ["我", "爱", "人工", "智能"] # 4个tokens也可能分成: ["我", "爱", "人工智能"] # 3个tokens

关键洞察:

- Token数量直接影响成本(API按token计费)

- Token数量影响模型性能(有context length限制)

- 不同语言的tokenization效率不同(中文通常比英文用更多tokens)

实战技巧:

# 计算token数量import tiktokentext = "这是一段测试文本"encoding = tiktoken.get_encoding("cl100k_base") # GPT-4编码tokens = encoding.encode(text)print(f"Token数量: {len(tokens)}") # 了解成本

概念2:Vectorization(向量化)- 把意义转换成数字

本质:把token转换成多维数字向量,让相似的词在向量空间中距离更近。 直观理解:

"国王" → [0.2, 0.8, 0.1, ...] (1536维)"女王" → [0.3, 0.7, 0.2, ...] (1536维)"AI" → [0.9, 0.1, 0.8, ...] (1536维)"国王"和"女王"的向量距离很近(语义相似)"国王"和"AI"的向量距离很远(语义不相关)

数学魔法:

最神奇的是向量运算:

king - man + woman ≈ queen(国王 - 男人 + 女人 ≈ 女王)

这不是魔法,而是向量空间捕捉了语义关系!

实战应用:

from openai import OpenAIclient = OpenAI()# 生成文本的向量表示response = client.embeddings.create( model="text-embedding-3-small", input="人工智能技术")vector = response.data[0].embedding # 1536维向量print(f"向量维度: {len(vector)}")

为什么重要?

- 向量化是所有AI任务的基础

- 语义搜索、推荐系统都依赖向量

- RAG系统的核心就是向量相似度匹配

PART 04 - 核心层:Transformer革命与注意力机制

概念4:Attention(注意力机制)- AI的"聚焦能力"

问题背景:

传统AI模型处理文本时,每个词的权重是一样的:

"The cat sat on the mat"旧模型: 每个词同等重要

但人类理解句子时会有重点:

"The cat sat on the mat" ↑ ↑ 主语 动作

Attention的解决方案:

让模型自己学会"注意"哪些词更重要:

查询句: "What did the cat do?"关注权重:The [0.1]cat [0.8] ← 高度关注sat [0.7] ← 高度关注on [0.2]the [0.1]mat [0.3]

Self-Attention:

更神奇的是,模型可以让句子中的每个词相互关注:

句子: "The bank is by the river bank"第一个"bank"的注意力分布:The [0.1]bank [0.3] ← 看自己is [0.1]by [0.2]the [0.1]river [0.5] ← 看"river",判断是"河岸"bank [0.4] ← 看第二个"bank"结论: 第一个"bank" = 金融机构 第二个"bank" = 河岸

实战价值:

Attention机制让AI能够:

- 理解上下文关系

- 处理长文本时不丢失信息

- 捕捉长距离依赖关系

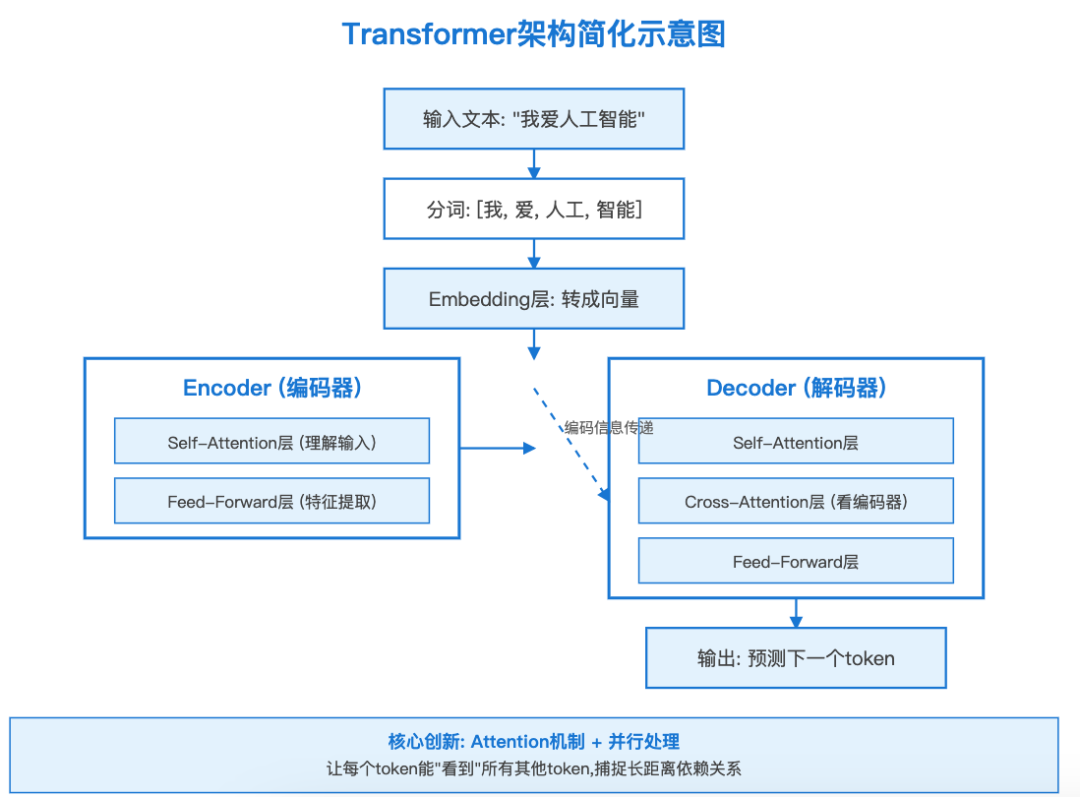

概念6:Transformer- 现代LLM的基石架构

历史意义:

2017年Google论文《Attention Is All You Need》提出Transformer,彻底改变了AI。

为什么革命性?

| 传统RNN | Transformer |

|---|---|

| 串行处理(一个词一个词) | 并行处理(所有词同时) |

| 训练慢 | 训练快100倍 |

| 难以处理长文本 | 轻松处理长文本 |

| 无法很好捕捉长距离关系 | 通过Attention捕捉任意距离关系 |

Transformer架构简化版:

实际应用:

所有主流LLM都基于Transformer:

- GPT系列:只用Decoder部分

- BERT:只用Encoder部分

- T5:完整Encoder-Decoder

概念1:Large Language Model(大语言模型)- 把一切串起来

定义:

在海量文本数据上训练的、具有数十亿甚至数万亿参数的Transformer模型。

规模对比:

| 模型 | 参数量 | 训练数据量 | 能力 |

|---|---|---|---|

| GPT-2 (2019) | 1.5B | 40GB | 基础文本生成 |

| GPT-3 (2020) | 175B | 570GB | 复杂推理 |

| GPT-4 (2023) | ~1.76T (传言) | 未知 | 多模态、高级推理 |

| Claude 3.5 (2024) | 未知 | 未知 | 长文本、代码能力强 |

B = Billion(十亿), T = Trillion(万亿) 能力涌现(Emergence):

最神奇的是,当模型足够大时,会自动出现训练时没教过的能力:

- 算术能力

- 逻辑推理

- 代码理解

- 多语言翻译

实战考量:

选择LLM时的权衡:

| 维度 | 小模型(7B-13B) | 大模型(70B+) |

|---|---|---|

| 成本 | 低($0.001/1K tokens) | 高($0.03/1K tokens) |

| 速度 | 快(100ms) | 慢(2-5s) |

| 质量 | 中等 | 优秀 |

| 部署 | 可本地部署 | 需要云端 |

| 适用场景 | 简单任务、高频调用 | 复杂推理、高质量要求 |

PART 05 - 优化层:让AI更聪明、更快、更便宜

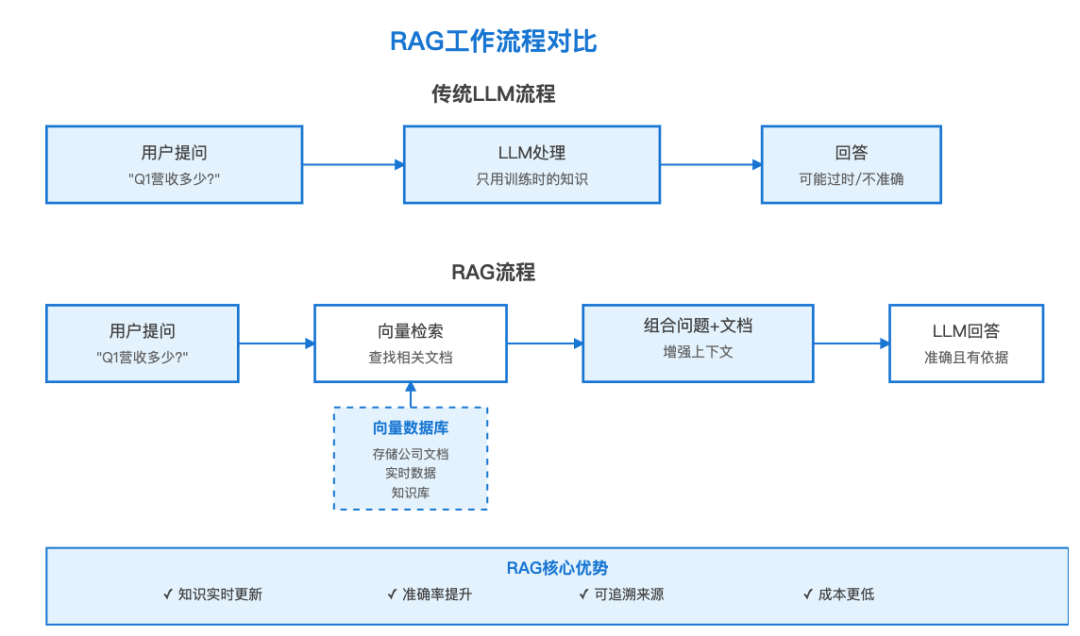

概念9:RAG(检索增强生成)- 给AI装上"外接硬盘"

问题:

LLM的知识有时效性和局限性:

- 知识截止日期(GPT-4的知识到2023年4月)

- 不知道你公司的私有数据

- 可能产生幻觉(编造不存在的信息)

RAG的解决方案:

实战例子:

# 1. 准备知识库documents = [ "公司2025年Q1营收1000万", "产品A的客户满意度是92%", "最新产品功能上线时间是3月15日"]# 2. 向量化存储from openai import OpenAIclient = OpenAI()embeddings = []for doc in documents: emb = client.embeddings.create( model="text-embedding-3-small", input=doc ) embeddings.append(emb.data[0].embedding)# 3. 用户提问question = "Q1营收多少?"# 4. 检索相关文档q_embedding = client.embeddings.create( model="text-embedding-3-small", input=question).data[0].embedding# 计算相似度,找出最相关的文档# (实际项目中用向量数据库自动完成)relevant_doc = documents[0] # "公司2025年Q1营收1000万"# 5. 组合提问prompt = f"""基于以下信息回答问题:信息: {relevant_doc}问题: {question}"""# 6. LLM回答response = client.chat.completions.create( model="gpt-4o", messages=[{"role": "user", "content": prompt}])print(response.choices[0].message.content)# 输出: "根据提供的信息,公司2025年Q1的营收是1000万。"

RAG vs Fine-tuning:

| 维度 | RAG | Fine-tuning |

|---|---|---|

| 更新知识 | 实时更新(加新文档即可) | 需要重新训练 |

| 成本 | 低(只需存储文档) | 高(训练费用昂贵) |

| 准确性 | 高(有来源支撑) | 可能产生幻觉 |

| 适用场景 | 知识库、客服、文档问答 | 特定风格、特定领域语言 |

概念10:Vector Database(向量数据库)- RAG的核心基础设施

为什么需要?

传统数据库:精确匹配

SELECT * FROM products WHERE name = 'iPhone 15'

向量数据库:语义匹配

# 查询"苹果最新手机"# 会找到相关的: iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

工作原理:

1. 存储阶段: 文档 → 向量化 → 存入向量数据库2. 查询阶段: 问题 → 向量化 → 在数据库中找最相似的向量 → 返回对应文档

主流向量数据库对比:

| 数据库 | 特点 | 适用场景 | 价格 |

|---|---|---|---|

| Pinecone | 全托管、易用 | 中小项目 | 付费($) |

| Weaviate | 开源、功能强大 | 企业级 | 免费/付费 |

| Chroma | 轻量、易集成 | 原型开发 | 免费 |

| Milvus | 高性能、可扩展 | 大规模应用 | 免费 |

实战示例(Chroma):

import chromadb# 1. 初始化数据库client = chromadb.Client()collection = client.create_collection("company_docs")# 2. 添加文档collection.add( documents=[ "公司2025年Q1营收1000万", "产品A的客户满意度是92%" ], ids=["doc1", "doc2"])# 3. 语义搜索results = collection.query( query_texts=["今年第一季度赚了多少钱?"], n_results=1)print(results['documents'])# 输出: ["公司2025年Q1营收1000万"]

概念7:Fine-tuning(微调)- 让通用模型变成专家

什么时候用Fine-tuning?

RAG解决"知识"问题,Fine-tuning解决"风格"和"能力"问题。

使用场景:

✅ 适合Fine-tuning:

- 特定写作风格(客服语气、法律文档风格)

- 特定领域语言(医疗、法律专业术语)

- 特定任务优化(分类、信息提取)

❌ 不适合Fine-tuning:

- 更新知识(用RAG)

- 一次性任务(用Few-shot Prompting)

- 数据量太小(<1000条)

实战示例:

from openai import OpenAIclient = OpenAI()# 准备训练数据(JSONL格式)training_data = [ { "messages": [ {"role": "user", "content": "产品问题"}, {"role": "assistant", "content": "非常抱歉给您带来不便..."} ] }, # ... 更多示例(至少几百条)]# 上传训练文件file = client.files.create( file=open("training_data.jsonl", "rb"), purpose="fine-tune")# 创建Fine-tuning任务job = client.fine_tuning.jobs.create( training_file=file.id, model="gpt-4o-2024-08-06")# 等待完成后使用response = client.chat.completions.create( model=job.fine_tuned_model, # 你的专属模型 messages=[{"role": "user", "content": "产品问题"}])

成本考量:

| 项目 | GPT-4o Fine-tuning | GPT-3.5 Fine-tuning |

|---|---|---|

| 训练成本 | $25/1M tokens | $8/1M tokens |

| 使用成本 | $7.5/1M tokens (输入) | $3/1M tokens (输入) |

| 训练时间 | 几小时-几天 | 几分钟-几小时 |

| 最少数据量 | 10条(建议1000+) | 10条(建议1000+) |

概念8:Few-shot Prompting(少样本提示)- 最经济的"训练"方式

原理:

在Prompt中提供几个例子,让LLM模仿。

实战对比:

Zero-shot (无示例):"将以下文本分类为正面/负面"→ 效果一般---Few-shot (有示例):"将以下文本分类为正面/负面示例:文本: '这个产品太棒了!' → 正面文本: '质量很差,失望' → 负面文本: '一般般,凑合用' → 中性现在分类:文本: '超出预期,非常满意' → ?"→ 效果显著提升

最佳实践:

-

-

示例数量

- 3-5个最佳(太多浪费token,太少效果差)

-

-

示例质量

- 覆盖不同情况

-

-

格式一致

- 保持严格统一的格式

vs Fine-tuning决策树:

需求量化: └─ 任务简单? ├─ 是 → Few-shot ✅ └─ 否 → 继续判断 └─ 有大量训练数据(1000+)? ├─ 是 → Fine-tuning └─ 否 → Few-shot + RAG

PART 06 - 优化层进阶:小模型与模型压缩

概念18-20:小模型三剑客(SLM + Distillation + Quantization)

问题背景:

大模型(GPT-4, Claude 3.5)虽然强大,但:

- 成本高($0.03/1K tokens)

- 速度慢(2-5秒响应)

- 无法本地部署

解决方案: 小语言模型(Small Language Models) 典型SLM:

| 模型 | 参数量 | 特点 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| Llama 3.1 8B | 8B | 开源、质量高 | 通用任务 |

| Phi-4 | 14B | 微软出品、推理强 | 数学、代码 |

| Gemini Nano | 6B | Google出品、端侧 | 手机应用 |

| Qwen 2.5 | 7B-72B | 阿里出品、多语言 | 中文任务 |

概念19:Distillation(蒸馏)- 把大模型的"知识"转移到小模型

核心思想:

教师模型(大): GPT-4 (1.76T参数) ↓ 蒸馏学生模型(小): GPT-3.5 (175B参数)结果: 学生模型获得80-90%的教师能力,但:- 速度快10倍- 成本低90%

蒸馏流程:

1. 用大模型生成大量"教学数据" 输入: "解释什么是AI" 大模型输出: "人工智能是..." (高质量答案)2. 用这些数据训练小模型 小模型学习: 输入相同 → 输出模仿大模型3. 评估效果 对比小模型和大模型在测试集上的表现

实战价值:

自己蒸馏一个小模型:

# 1. 用大模型生成训练数据questions = ["什么是AI?", "解释RAG", ...]training_data = []for q in questions: response = gpt4_client.chat.completions.create( model="gpt-4o", messages=[{"role": "user", "content": q}] ) training_data.append({ "question": q, "answer": response.choices[0].message.content })# 2. 用这些数据Fine-tune小模型# (使用Few-shot方式更简单)

概念20:Quantization(量化)- 用更少的位数存储模型

原理:

模型参数通常用32位浮点数(FP32)存储:

参数值: 3.141592653589793 (FP32, 32位)

量化后用更少位数:

参数值: 3.14 (INT8, 8位)

效果对比:

| 量化方式 | 模型大小 | 速度 | 质量损失 |

|---|---|---|---|

| FP32 (原始) | 100% | 1x | 0% |

| FP16 | 50% | 2x | <1% |

| INT8 | 25% | 4x | 1-2% |

| INT4 | 12.5% | 8x | 2-5% |

实战工具:

# 使用llama.cpp量化模型# Llama 3.1 8B原始大小: 16GB# 量化到4位# 结果: 4.5GB (压缩72%)# 质量损失: <3%# Mac M2也能跑!from llama_cpp import Llamamodel = Llama( model_path="llama-3.1-8B-Q4_K_M.gguf", # 量化模型 n_ctx=2048, n_gpu_layers=35 # 用GPU加速)response = model.create_chat_completion( messages=[{"role": "user", "content": "解释量化"}])

决策建议:

选择策略:- 云端API调用 → 用原生大模型- 需要本地部署 → SLM + Quantization- 成本敏感 → SLM + Distillation- 移动端应用 → 高度量化的SLM(INT4)

PART 07 - 应用层:构建生产级AI系统

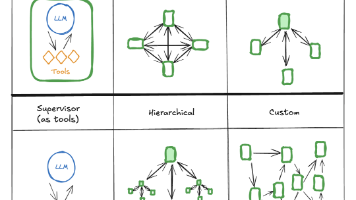

概念13:Agents(代理)- 让AI自主完成任务

定义:

能够自主规划、调用工具、执行任务的AI系统。

普通LLM vs Agent:

普通LLM:用户: "帮我订明天去北京的机票"LLM: "我无法直接订票,但我可以告诉你如何订..."---Agent:用户: "帮我订明天去北京的机票"Agent思考: 1. 需要调用"航班搜索"工具 2. 找到合适航班 3. 调用"订票"工具 4. 发送确认邮件Agent执行: ✅ 完成订票

Agent核心组件:

实战框架对比:

| 框架 | 特点 | 难度 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| LangChain | 功能全、生态好 | ⭐⭐⭐ | 复杂Agent |

| LlamaIndex | 专注数据处理 | ⭐⭐ | 数据分析Agent |

| AutoGPT | 自主性强 | ⭐⭐⭐⭐ | 研究探索 |

| Anthropic MCP | 标准化协议 | ⭐⭐ | 企业应用 |

简单Agent示例:

from langchain.agents import initialize_agent, Toolfrom langchain.llms import OpenAIfrom langchain.tools import DuckDuckGoSearchTool# 1. 定义工具tools = [ Tool( name="搜索", func=DuckDuckGoSearchTool().run, description="用于搜索最新信息" ), Tool( name="计算器", func=lambda x: eval(x), description="用于数学计算" )]# 2. 初始化Agentagent = initialize_agent( tools=tools, llm=OpenAI(temperature=0), agent="zero-shot-react-description")# 3. 执行任务result = agent.run("OpenAI最新发布的模型是什么?它有多少参数?")# Agent思考过程:# 1. 使用"搜索"工具查询最新信息# 2. 解析搜索结果# 3. 如果找到参数数量,用"计算器"处理# 4. 组织答案返回

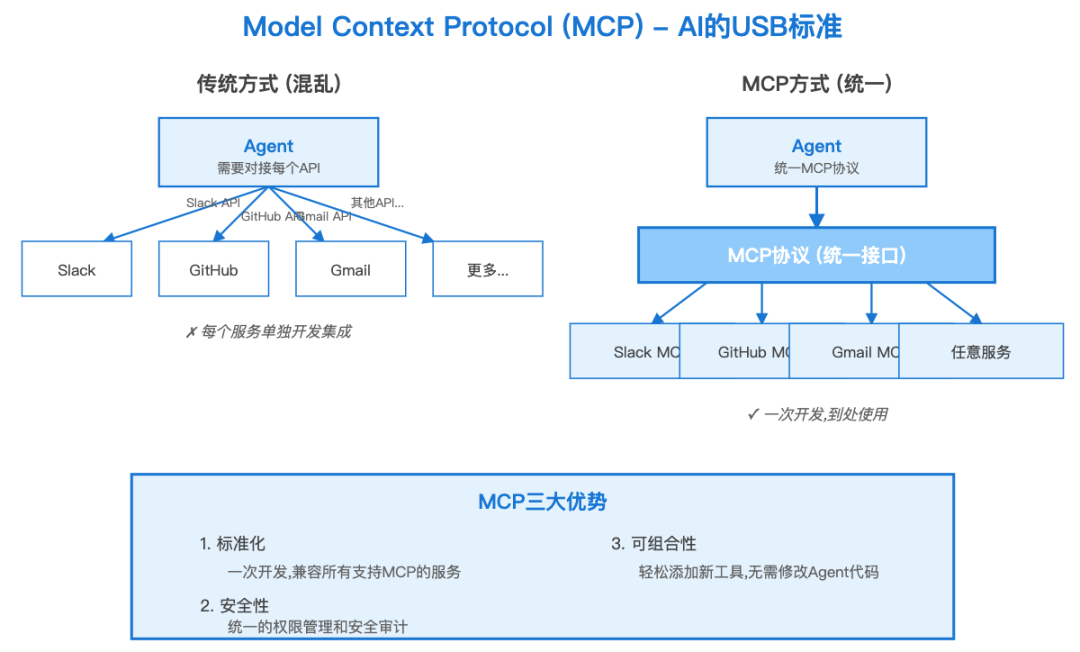

概念11:Model Context Protocol(MCP)- Agent的"USB标准"

问题:

每个AI工具都有自己的API格式,Agent要对接很麻烦:

Agent想用:- Slack → Slack API格式- GitHub → GitHub API格式- Gmail → Gmail API格式- ...每个都要单独开发!

MCP的解决方案:

就像USB统一了硬件接口,MCP统一了AI工具接口:

实战价值:

# 传统方式: 对接每个APIslack_client = SlackClient(token)github_client = GitHubClient(token)gmail_client = GmailClient(token)# MCP方式: 统一接口from mcp import MCPClientclient = MCPClient()# 自动发现所有MCP服务tools = client.list_tools()# 统一调用client.call_tool("slack/send_message", {...})client.call_tool("github/create_issue", {...})client.call_tool("gmail/send_email", {...})

MCP的三大优势:

-

-

标准化

- 一次开发,到处使用

-

-

安全性

- 统一的权限管理

-

-

可组合

- 轻松添加新工具

概念12:Context Engineering(上下文工程)- Agent的"大脑优化"

核心挑战:

2025年,模型的Context Window(上下文窗口)已经很大:

- GPT-4 Turbo: 128K tokens

- Claude 3.5: 200K tokens

- Gemini 1.5 Pro: 1M tokens

- Llama 4 (传言): 10M tokens

但问题是:Context越长,成本越高,性能越差。

Context Engineering的目标:

用最少的Context,达到最好的效果。

实战策略: 策略1: Context压缩

# 原始Context (10000 tokens):long_document = "完整的100页文档..."# 压缩后 (2000 tokens):summary = llm.summarize(long_document)key_points = llm.extract_key_info(long_document)# 只把压缩后的信息给Agentcontext = f"摘要: {summary}\n关键点: {key_points}"

策略2: 动态Context

# 不要一次性加载所有Context# 根据任务动态加载需要的部分class SmartContext: def get_relevant_context(self, query): # 1. 用向量搜索找相关片段 relevant_chunks = vector_db.search(query, top_k=5) # 2. 按相关性排序 ranked = self.rank_by_relevance(relevant_chunks, query) # 3. 只返回最相关的 return ranked[:3] # 只用前3个,节省成本

策略3: Context缓存

# OpenAI的Prompt Caching# 重复使用的Context可以缓存,降低成本system_context = """你是一个专业的客服...公司信息: ...产品知识库: ...(这部分每次都一样,可以缓存)"""# 第一次调用: 全价# 后续调用: Context部分半价(因为缓存了)

效果对比:

| 策略 | Context Size | 成本 | 响应速度 | 质量 |

|---|---|---|---|---|

| 无优化 | 50K tokens | $1.5 | 5s | 100% |

| 压缩 | 10K tokens | $0.3 | 2s | 95% |

| 动态加载 | 5K tokens | $0.15 | 1s | 93% |

| +缓存 | 5K tokens | $0.08 | 1s | 93% |

节省成本: 95%, 速度提升5倍!

PART 08 - 未来趋势:AI技术的下一个5年

趋势1:从Chat到Agent的范式转变

2024年:

- 主流: Chat界面,用户主动提问

- 例子: ChatGPT、Claude

2025-2027年:

- 主流: Agent系统,AI主动完成任务

- 例子: AI秘书、AI研究助手、AI开发者

工作流变化:

旧模式(Chat): 人类思考 → 提问 → AI回答 → 人类执行新模式(Agent): 人类委托 → AI规划 → AI执行 → 人类验收

一位CEO说:“我不再需要一个’回答问题’的AI,我需要一个’解决问题’的AI。”

趋势2:多模态成为标配

什么是多模态?

模型能理解和生成多种类型的内容:文字、图片、音频、视频。

能力演进:

| 时期 | 能力 | 代表模型 |

|---|---|---|

| 2020-2022 | 纯文本 | GPT-3 |

| 2023 | 文本 + 图片理解 | GPT-4V |

| 2024 | 文本 + 图片生成 | DALL-E 3, Midjourney |

| 2025 | 全模态(文字、图片、音视频、代码) | GPT-4o, Gemini 1.5 |

| 2026+ | 实时交互多模态 | 下一代模型 |

实战场景:

# 2025年的多模态Agent# 场景: 制作产品宣传视频agent.create_video( description="为我们的新款耳机制作30秒宣传视频", style="科技感、未来主义", music="节奏感强的电子音乐", voiceover="专业男声,充满激情")# Agent自动完成:# 1. 生成脚本# 2. 生成产品渲染图# 3. 合成视频# 4. 添加音乐和配音# 5. 输出成品

趋势3:小模型的春天

2024年困境:

大模型太贵、太慢,小模型质量不够。

2025年突破:

小模型质量显著提升:

- Llama 3.1 8B ≈ GPT-3.5

- Phi-4 14B 在推理任务上接近GPT-4

- Qwen 2.5 72B 超越某些大模型

应用分层:

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 高级推理、创意任务 → 大模型(GPT-4, Claude 3.5)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通用对话、文档处理 → 中型模型(GPT-4o-mini, Llama 70B)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 分类、提取、简单生成 → 小模型(Llama 8B, Phi-4)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 边缘设备、实时处理 → 超小模型(Gemini Nano, 量化模型)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

成本对比:

一个日均100万次调用的应用:

| 方案 | 月成本 | 性能 |

|---|---|---|

| 全用GPT-4 | $150K | 最优 |

| 混合(80%小模型+20%大模型) | $35K | 良好 |

| 自部署小模型 | $5K | 可接受 |

节省成本: 97%!

趋势4:Reasoning Models的崛起

什么是Reasoning Model?

不是直接给答案,而是像人类一样"思考"的模型。

示例:

普通LLM:Q: "25 * 32 = ?"A: "800" (直接输出,可能错)Reasoning Model (OpenAI o1):Q: "25 * 32 = ?"思考过程: - 先算 25 * 30 = 750 - 再算 25 * 2 = 50 - 相加: 750 + 50 = 800A: "800" (经过推理,更可靠)

核心技术: Chain of Thought(思维链)

强迫模型"说出"思考过程:

prompt = """一步步思考并解决这个问题:问题: 如果一个产品原价100元,先打8折再满200减30,买2个总共多少钱?请先写出计算步骤,再给出最终答案。"""# 模型输出:"""步骤1: 每个产品打8折后 = 100 * 0.8 = 80元步骤2: 买2个 = 80 * 2 = 160元步骤3: 160元 < 200元,不满足满减条件最终答案: 160元"""

应用价值:

| 任务类型 | 普通LLM准确率 | Reasoning Model准确率 |

|---|---|---|

| 数学题 | 45% | 92% |

| 逻辑推理 | 60% | 89% |

| 代码debug | 55% | 85% |

| 复杂规划 | 40% | 78% |

趋势5:Context Window的极限挑战

历史演进:

| 年份 | 最大Context | 代表模型 |

|---|---|---|

| 2020 | 2K tokens | GPT-3 |

| 2022 | 8K tokens | GPT-3.5 |

| 2023 | 128K tokens | GPT-4 Turbo |

| 2024 | 1M tokens | Gemini 1.5 Pro |

| 2025 | 10M tokens | Llama 4 (传言) |

10M tokens = 多少内容?

- 约7500页书

- 约20部长篇小说

- 整个代码库

- 几年的聊天记录

但挑战也来了:

计算成本: O(n²)(Context长度翻倍,计算量翻4倍!)128K → 1M tokens计算量增加: 64倍成本增加: 64倍

解决方案:

-

更高效的Attention机制

(闪电注意力 Flash Attention)

-

Context压缩技术

(只保留重要信息)

-

层次化Context

(分层存储,按需加载)

结论:从概念到实战的跃迁

现在,你已经掌握了20个核心AI概念。但更重要的是,你理解了它们如何组合成完整的AI系统。

三个关键认知:

认知1:AI技术不是独立的,而是层层嵌套的系统

你以为: 学会Transformer → 学会LLM → 学会Agent实际上: Tokenization + Vectorization → Attention Mechanism → Transformer → LLM → Fine-tuning / RAG → Context Engineering → Agent系统

每一层都建立在前一层基础上。理解这个体系,比记住每个名词更重要。

认知2:AI工程师的核心能力是"技术选型"

不是所有问题都需要GPT-4:

| 场景 | 最佳方案 | 原因 |

|---|---|---|

| 客服FAQ | Few-shot Prompting + 小模型 | 成本低、速度快 |

| 企业知识库 | RAG + Vector DB | 知识可更新 |

| 特定风格写作 | Fine-tuning | 风格一致性 |

| 复杂任务 | Agent + 大模型 | 需要规划能力 |

| 边缘设备 | 量化小模型 | 离线运行 |

好的AI工程师知道"什么时候用什么技术"。

认知3:持续学习是唯一出路

AI领域变化太快:

- 2023年初:还没有ChatGPT

- 2023年底:GPT-4、Claude 2出现

- 2024年:多模态、Reasoning Model爆发

- 2025年:Agent、MCP成为主流

你今天学到的知识,6个月后可能过时。但底层思维方式不会变:

- 理解问题本质

- 选择合适工具

- 快速实验迭代

最后一句话:

AI技术的学习曲线很陡,但一旦突破临界点,你会发现:这是过去10年最大的技术红利窗口。

传统软件工程师的天花板是明确的,但AI工程师的上限还看不到。早一天掌握这些概念,就早一天站在风口。

选择权在你手上。是现在开始深入学习,还是继续观望?

术语速查表

| 概念 | 一句话解释 | 使用频率 | 学习优先级 |

|---|---|---|---|

| Tokenization | 把文字切成AI能理解的小块 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | P0 |

| Vectorization | 把token变成数字向量 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | P0 |

| Attention | 让AI知道哪些词更重要 | ⭐⭐⭐⭐ | P1 |

| Transformer | 现代LLM的基础架构 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | P0 |

| LLM | 在海量数据上训练的大模型 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | P0 |

| RAG | 给AI外接知识库 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | P0 |

| Vector DB | 存储和检索向量的数据库 | ⭐⭐⭐⭐ | P1 |

| Fine-tuning | 让通用模型学会特定能力 | ⭐⭐⭐ | P2 |

| Few-shot | 在Prompt里给示例 | ⭐⭐⭐⭐ | P1 |

| Agent | 能自主完成任务的AI系统 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | P0 |

| MCP | Agent工具的统一协议 | ⭐⭐⭐ | P2 |

| Context Engineering | 优化Context使用效率 | ⭐⭐⭐⭐ | P1 |

| SLM | 更小、更快的语言模型 | ⭐⭐⭐⭐ | P1 |

| Distillation | 把大模型知识转移到小模型 | ⭐⭐ | P3 |

| Quantization | 压缩模型降低资源需求 | ⭐⭐⭐ | P2 |

| Chain of Thought | 让AI展示思考过程 | ⭐⭐⭐⭐ | P1 |

| Reasoning Model | 会"思考"的AI模型 | ⭐⭐⭐ | P2 |

| Multi-modal | 理解多种类型内容 | ⭐⭐⭐⭐ | P1 |

| Self-Supervised | AI自己学习的训练方式 | ⭐⭐ | P3 |

| Reinforcement Learning | 通过奖惩让AI学习 | ⭐⭐ | P3 |

P0: 必须掌握 | P1: 应该掌握 | P2: 了解即可 | P3: 进阶概念

想入门 AI 大模型却找不到清晰方向?备考大厂 AI 岗还在四处搜集零散资料?别再浪费时间啦!2025 年 AI 大模型全套学习资料已整理完毕,从学习路线到面试真题,从工具教程到行业报告,一站式覆盖你的所有需求,现在全部免费分享!

👇👇扫码免费领取全部内容👇👇

一、学习必备:100+本大模型电子书+26 份行业报告 + 600+ 套技术PPT,帮你看透 AI 趋势

想了解大模型的行业动态、商业落地案例?大模型电子书?这份资料帮你站在 “行业高度” 学 AI:

1. 100+本大模型方向电子书

2. 26 份行业研究报告:覆盖多领域实践与趋势

报告包含阿里、DeepSeek 等权威机构发布的核心内容,涵盖:

- 职业趋势:《AI + 职业趋势报告》《中国 AI 人才粮仓模型解析》;

- 商业落地:《生成式 AI 商业落地白皮书》《AI Agent 应用落地技术白皮书》;

- 领域细分:《AGI 在金融领域的应用报告》《AI GC 实践案例集》;

- 行业监测:《2024 年中国大模型季度监测报告》《2025 年中国技术市场发展趋势》。

3. 600+套技术大会 PPT:听行业大咖讲实战

PPT 整理自 2024-2025 年热门技术大会,包含百度、腾讯、字节等企业的一线实践:

- 安全方向:《端侧大模型的安全建设》《大模型驱动安全升级(腾讯代码安全实践)》;

- 产品与创新:《大模型产品如何创新与创收》《AI 时代的新范式:构建 AI 产品》;

- 多模态与 Agent:《Step-Video 开源模型(视频生成进展)》《Agentic RAG 的现在与未来》;

- 工程落地:《从原型到生产:AgentOps 加速字节 AI 应用落地》《智能代码助手 CodeFuse 的架构设计》。

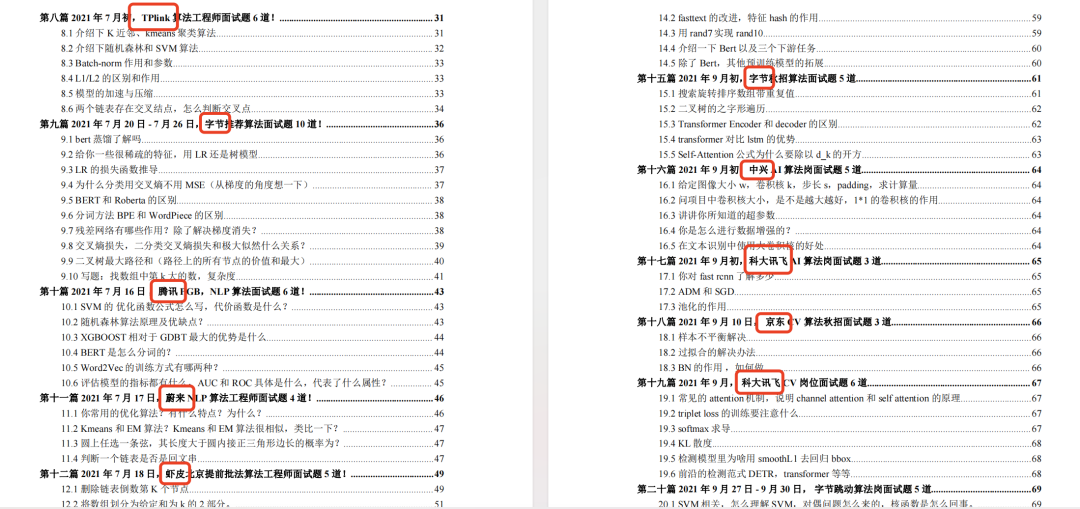

二、求职必看:大厂 AI 岗面试 “弹药库”,300 + 真题 + 107 道面经直接抱走

想冲字节、腾讯、阿里、蔚来等大厂 AI 岗?这份面试资料帮你提前 “押题”,拒绝临场慌!

1. 107 道大厂面经:覆盖 Prompt、RAG、大模型应用工程师等热门岗位

面经整理自 2021-2025 年真实面试场景,包含 TPlink、字节、腾讯、蔚来、虾皮、中兴、科大讯飞、京东等企业的高频考题,每道题都附带思路解析:

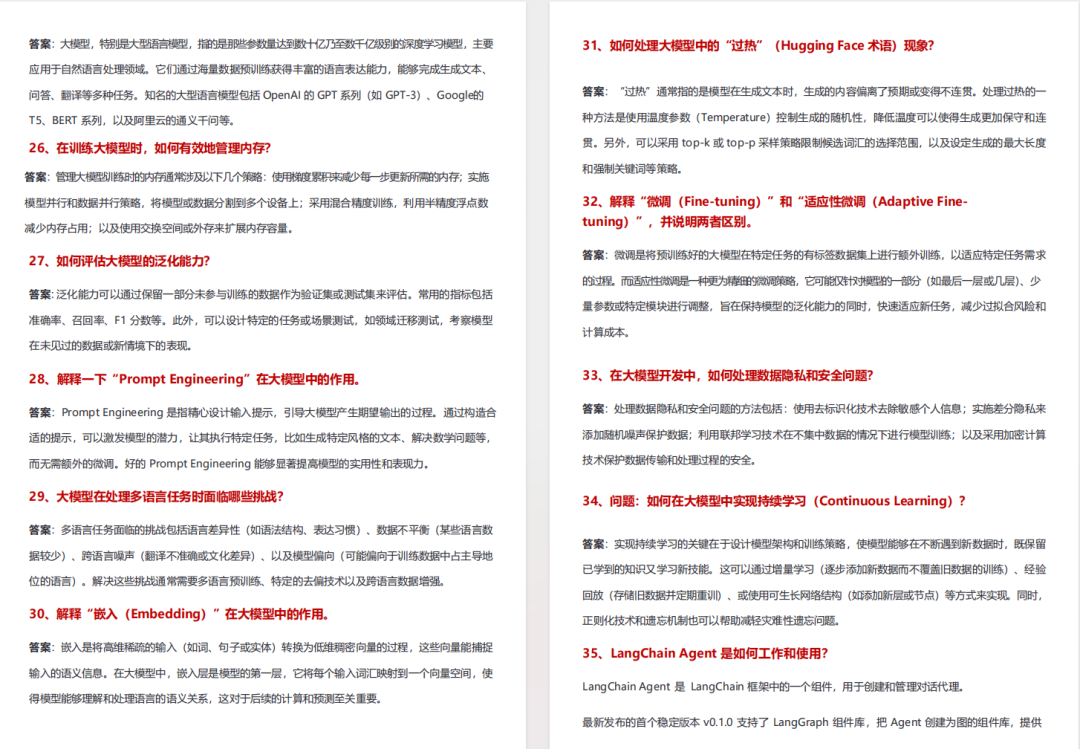

2. 102 道 AI 大模型真题:直击大模型核心考点

针对大模型专属考题,从概念到实践全面覆盖,帮你理清底层逻辑:

3. 97 道 LLMs 真题:聚焦大型语言模型高频问题

专门拆解 LLMs 的核心痛点与解决方案,比如让很多人头疼的 “复读机问题”:

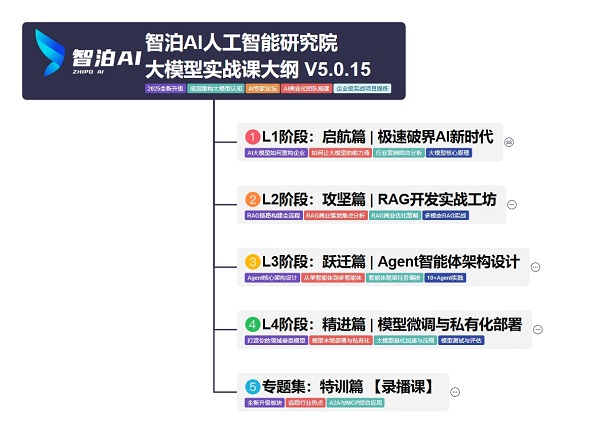

三、路线必明: AI 大模型学习路线图,1 张图理清核心内容

刚接触 AI 大模型,不知道该从哪学起?这份「AI大模型 学习路线图」直接帮你划重点,不用再盲目摸索!

路线图涵盖 5 大核心板块,从基础到进阶层层递进:一步步带你从入门到进阶,从理论到实战。

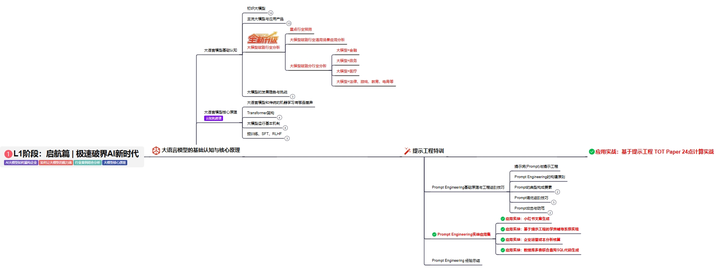

L1阶段:启航篇丨极速破界AI新时代

L1阶段:了解大模型的基础知识,以及大模型在各个行业的应用和分析,学习理解大模型的核心原理、关键技术以及大模型应用场景。

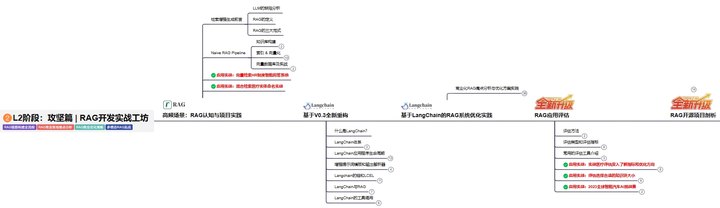

L2阶段:攻坚篇丨RAG开发实战工坊

L2阶段:AI大模型RAG应用开发工程,主要学习RAG检索增强生成:包括Naive RAG、Advanced-RAG以及RAG性能评估,还有GraphRAG在内的多个RAG热门项目的分析。

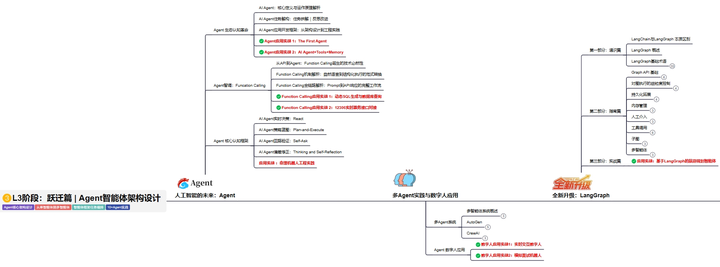

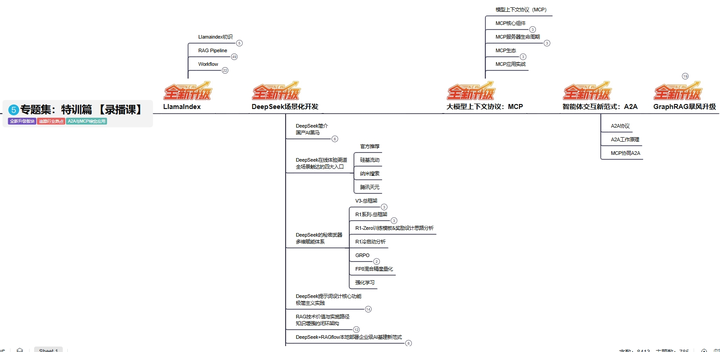

L3阶段:跃迁篇丨Agent智能体架构设计

L3阶段:大模型Agent应用架构进阶实现,主要学习LangChain、 LIamaIndex框架,也会学习到AutoGPT、 MetaGPT等多Agent系统,打造Agent智能体。

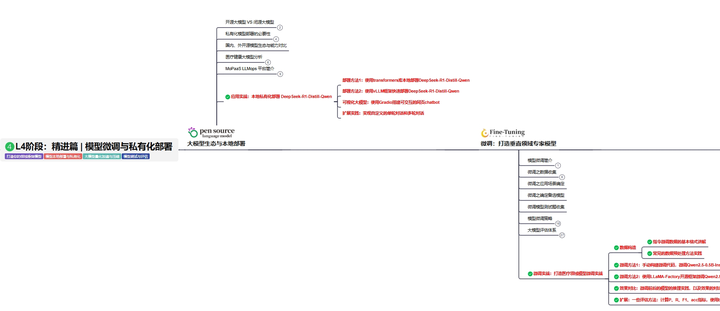

L4阶段:精进篇丨模型微调与私有化部署

L4阶段:大模型的微调和私有化部署,更加深入的探讨Transformer架构,学习大模型的微调技术,利用DeepSpeed、Lamam Factory等工具快速进行模型微调,并通过Ollama、vLLM等推理部署框架,实现模型的快速部署。

L5阶段:专题集丨特训篇 【录播课】

四、资料领取:全套内容免费抱走,学 AI 不用再找第二份

不管你是 0 基础想入门 AI 大模型,还是有基础想冲刺大厂、了解行业趋势,这份资料都能满足你!

现在只需按照提示操作,就能免费领取:

👇👇扫码免费领取全部内容👇👇

2025 年想抓住 AI 大模型的风口?别犹豫,这份免费资料就是你的 “起跑线”!

更多推荐

已为社区贡献475条内容

已为社区贡献475条内容

所有评论(0)