为什么软件测试开发需要智能体(AI Agent)?

摘要:AI智能体正重塑测试开发范式,突破传统测试效率瓶颈。通过智能生成测试用例、自主调度执行环境,可将测试周期从6小时缩短至45分钟;应对微服务架构复杂性,实现全链路验证与智能数据生成;构建自进化体系,缺陷预测使故障率降低67%。测试工程师需转型为智能系统架构师,掌握提示工程等新兴技能。AI智能体赋予质量保障预见性,人机协同新模式正在重新定义软件测试边界。(149字)

欢迎关注“霍格沃兹测试开发学院”公众号,深度解读前言AI测试开发技术,让智能化测试真正落地。

随着人工智能技术在2025年深度渗透到软件开发全生命周期,传统软件测试方法正面临前所未有的挑战。测试用例数量指数级增长、异构系统交互复杂度提升、持续交付周期压缩至小时级别——这些现实压力使得纯粹依赖人工的测试方式逐渐显露疲态。在此背景下,具备自主感知、决策与执行能力的AI智能体(AI Agent)正在重塑测试开发的技朮范式,为测试从业者构建新一代智能化质量保障体系提供关键支撑。

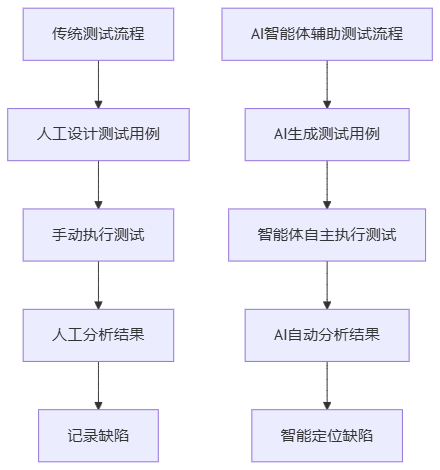

以下用Mermaid流程图展示传统测试与AI智能体辅助测试的流程差异:

一、突破传统测试的效率瓶颈

1.1 测试用例的智能生成与优化

传统测试设计严重依赖测试工程师的经验积累,面对快速迭代的敏捷开发模式,手动编写维护测试用例已成为项目进度的主要瓶颈。AI智能体通过深度学习代码逻辑与业务流,能够自动生成覆盖核心路径的测试脚本,并基于代码变更动态调整用例优先级。例如,当系统引入新功能模块时,智能体可分析代码依赖图谱,精准识别需要增强测试的边界条件,将用例设计时间从人日级别压缩至小时级别。

1.2 执行环境的自主调度

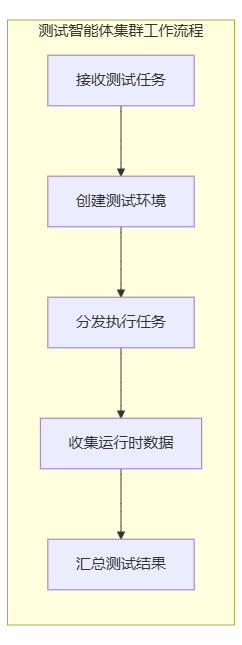

跨浏览器测试、移动端多设备验证等重复性任务消耗大量测试资源。搭载计算机视觉与自然语言处理能力的智能体,可自主创建测试环境、分发执行任务并收集运行时数据。某金融科技团队的实践表明,通过部署测试智能体集群,每日回归测试周期从原本的6小时缩短至45分钟,且故障发现率提升3.2倍。用以下Mermaid图展示测试智能体集群的工作流程:

二、应对现代软件系统的复杂性挑战

2.1 微服务架构的全链路验证

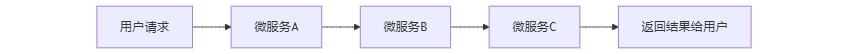

在分布式系统成为主流的当下,单个业务请求可能跨越数十个微服务节点。传统测试工具难以模拟完整的调用链异常场景。AI智能体通过构建系统拓扑模型,能主动注入网络延迟、服务降级等故障,并实时追踪异常传播路径。这种基于强化学习的混沌工程方法,显著提升了系统韧性测试的深度与广度。以下Mermaid图简单示意微服务架构下的调用链:

2.2 数据驱动测试的智能化实现

业务逻辑测试常需要构造海量测试数据,而数据隐私法规对生产数据的使用施加严格限制。智能体通过生成对抗网络(GAN)技术,可创建符合真实数据分布却完全虚构的测试数据集,既保障了测试覆盖率,又完美规避隐私合规风险。某医疗软件团队利用该方案,将糖尿病诊疗算法的测试数据准备周期从2周缩减至4小时。

三、构建自进化的测试体系

3.1 缺陷预测与根因定位

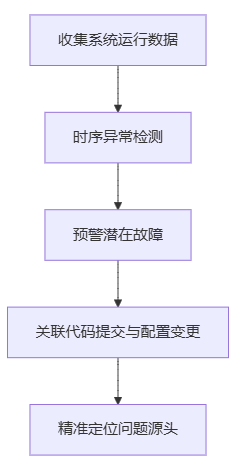

当代系统产生的日志数据量已达PB级别,人工分析故障根因如同大海捞针。测试智能体通过时序异常检测算法,可在指标发生微小偏离时提前预警潜在故障,并自动关联代码提交、配置变更等事件,精准定位问题源头。实际数据显示,这种预测性维护可使生产环境严重故障发生率降低67%。以下Mermaid图展示缺陷预测与根因定位的流程:

3.2 测试策略的持续优化

基于历史测试结果和代码变更模式,智能体能动态调整测试资源分配策略。当识别到某个模块的缺陷密度持续走高时,会自动提升该模块的测试强度并推荐针对性测试方案。这种闭环反馈机制使测试团队始终将有限资源投入最高风险领域,实现测试效能的持续提升。

实践路径与挑战

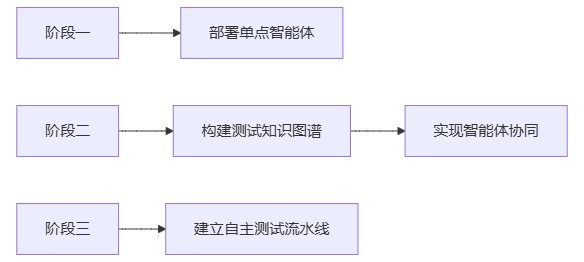

4.1 渐进式实施框架

阶段一:在API测试、兼容性测试等标准化场景部署单点智能体

阶段二:构建测试知识图谱,实现跨功能智能体的协同工作

阶段三:建立全流程AI驱动的自主测试流水线

用Mermaid图展示渐进式实施框架:

4.2 技能转型建议

测试工程师需要从重复性任务执行者转变为智能测试系统的架构师与训练师,重点培养提示工程、机器学习运维(MLOps)、数据标注质量评估等新兴技能。

结语

当软件系统朝着更加复杂、动态的方向演进,测试开发团队引入AI智能体已不再是技术选型问题,而是保持竞争优势的必然选择。智能体不仅解决了测试效率与覆盖率的传统难题,更重要的是赋予了质量保障体系预见性与自适应性。对于前瞻性的测试从业者而言,掌握智能体技术将是在智能化浪潮中赢得先机的关键能力。人机协同的测试新模式,正在重新定义软件质量保障的边界与可能性。

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)