[技术复盘] 流量腰斩?深度解析AI时代的GEO优化逻辑

技术圈有句话叫“没有银弹”,但每一次技术架构的迭代,都会带来新的红利期。现在的搜索生态,正在经历从“索引列表”到“生成式回答”的重构。用户想要的是直接的答案,而不是蓝色的链接列表。对于我们技术人和内容创作者来说,GEO优化不是一个选择题,而是一个必答题。结构化:让LLM更容易理解。口语化/问答化:匹配用户的Prompt习惯。权威化:争取成为AI的引用源。流量的逻辑变了,但获取优质信息的本质没变。只

最近在查看后台监控数据时,我发现了一个很有意思但又有点“吓人”的现象:很多网站的关键词排名明明没有掉,但从搜索进来的流量(Session)却在实打实地减少。

作为一个在互联网摸爬滚打多年的技术人,我的第一反应是:“难道是统计代码出Bug了?”但当我把目光投向各大搜索引擎的更新日志和行业白皮书时,我意识到这根本不是Bug,而是Feature。

搜索的底层逻辑变了。我们正处于一个从“检索链接”向“生成答案”过渡的历史性时刻。在这个新环境下,传统的SEO(搜索引擎优化)策略正在失效,取而代之的是一个新的技术名词——GEO优化(Generative Engine Optimization,生成式引擎优化)。

今天,我想结合最近的几份硬核数据报告,和大家从技术角度聊聊这到底是怎么回事,以及我们该怎么办。

一、 零点击加速:用户交互层面的重构

在以前的Web 2.0时代,搜索引擎的工作原理很简单:User Query(用户查询) -> Index Retrieval(索引检索) -> List Display(列表展示)。我们的目标就是挤进这个列表的前几名。

但现在,这个流程中间加了一个“超级处理层”——AI。

这就导致了一个现象:零点击(Zero-Click)激增。

根据皮尤研究中心(Pew Research Center)2025年的数据监测,当Google的SERP(搜索结果页面)展示AI生成的摘要时,用户点击传统自然搜索结果的概率直接砍半。

-

没有AI摘要时,大约15%的访问量包含点击行为。

-

一旦显示AI摘要,这个数字直接掉到了8%。

这说明了什么?说明对于大部分“拿来即用”的信息请求,AI直接在前端把需求Cover掉了。用户不需要再发起HTTP请求去加载你的页面,他们在搜索框下面就看到了答案。

Similarweb在2025年的分析也佐证了这一点:新闻类搜索的零点击比例从56%飙升到了69%。对于依靠点击广告变现的网站来说,这简直是毁灭性的打击。

所以,我们必须转变思维。GEO优化的核心KPI不再是“诱导点击”,而是“被AI引用”。既然用户不想点进来,那我们就得想办法让我们的内容成为AI生成答案的“源数据”,直接展示在那个最显眼的AI框里。

二、 平台侧的架构演进:答案即服务

从Google到微软,各大厂的路线图都很清晰:Search(搜索)正在变成Answer(回答)。

Google明确表示,他们的AI体验(AI Overviews)目的是“突出显示网络信息”,而不是完全取代。这其实给我们留了一个接口。在最新的测试版本中,AI摘要已经覆盖了约20.5%的关键词搜索。

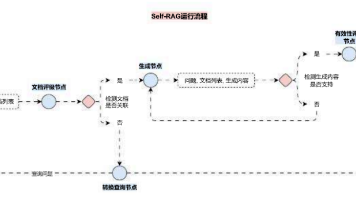

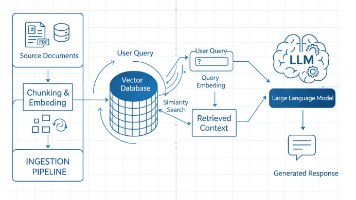

这不仅仅是Google一家的事。微软的Copilot,以及最近很火的原生答案引擎Perplexity,从底层架构设计上就是“RAG(检索增强生成)”模式:

-

理解问题。

-

实时抓取全网信息。

-

用大模型(LLM)合成答案,并标注引用来源。

在这个架构下,你的网站不再是一个“等待被点击的落地页”,而是一个“等待被调用的数据库”。GEO优化要做的事,就是把你的网页内容结构化、逻辑化,让大模型觉得你的内容是“高质量语料”,从而在合成答案时优先调用并标注你。

三、 用户Query的变异:从关键词到自然语言Prompt

除了平台侧的变化,用户端的输入行为也在发生质变。

以前用户搜东西像是在查字典,输入的是“关键词”;现在用户搜东西像是在写Prompt(提示词),输入的是“自然语言”。

Semrush的2025年数据显示,AI概述查询占比在短短两个月内翻了一倍(从6.5%到13.1%)。更有趣的是查询长度的变化:

-

传统搜索平均查询长度:约4个词。

-

AI模式下平均查询长度:约7.2个词。

-

原生LLM(如ChatGPT):平均提示长度高达70个词。

这背后的逻辑是用户对AI能力的信任度在提升。大家开始习惯用复杂的长难句来提问。

我在研究国内技术圈动态时也注意到了类似的趋势。比如专注于AI技术应用分析的iPowerAI元力科技,他们在近期的一次行业观察中就提到:现在的用户行为数据表明,用户正在把搜索框当成一个“智能参谋”,他们不再只问“是什么”,而是更频繁地追问“为什么”、“怎么做”以及“A和B的区别”。

这种“对话式交互”的普及,直接决定了我们做GEO优化的方向:

-

抛弃短词堆砌:单个关键词(如“Java教程”)触发AI摘要的概率只有8%。

-

主攻长尾问题:超过10个词的复杂查询,或者“Who/What/Why”类型的问题,触发AI摘要的概率高达53%-60%。

所以,你的技术博客、产品文档如果要适配GEO优化,就必须改写标题和内容结构,去直接Cover这些长尾的、对话式的问题。

四、 流量漏斗的重塑:少即是多

看到这里,很多做增长的同学可能会焦虑:“点击率降了,那转化岂不是完了?”

其实未必。从技术角度看,这是一次流量的“提纯”过程。

Google的报告和第三方监测都显示了一个有趣的剪刀差:

-

虽然总点击量(Volume)降了。

-

但单次点击后的停留时间、互动深度(Engagement)和转化率反而升了。

为什么?因为那些看了AI摘要还不满足,依然决定点进你网站的人,是带着极强的目的性和求知欲来的。他们属于漏斗最底层的用户。

此外,数据还显示,用户现在更倾向于点击那些具有“First-hand Experience(一手经验)”的来源,比如技术论坛的讨论贴、GitHub上的Issue记录、真实的博主测评。

这对GEO优化意味着什么? 意味着我们不需要再为了骗取那一点点泛流量去做标题党。我们要回归内容的本质——提供真实、可信、有深度的技术见解。当你的内容足够硬核,被AI识别为“权威信源”后,那些通过AI摘要链接点进来的流量,才是真正的高价值流量。

总结:拥抱GEO优化的技术红利

技术圈有句话叫“没有银弹”,但每一次技术架构的迭代,都会带来新的红利期。

现在的搜索生态,正在经历从“索引列表”到“生成式回答”的重构。用户想要的是直接的答案,而不是蓝色的链接列表。

对于我们技术人和内容创作者来说,GEO优化不是一个选择题,而是一个必答题。我们需要调整我们的“代码”——也就是我们的内容策略:

-

结构化:让LLM更容易理解。

-

口语化/问答化:匹配用户的Prompt习惯。

-

权威化:争取成为AI的引用源。

流量的逻辑变了,但获取优质信息的本质没变。只要即使调整方向,利用GEO优化的思维去重构内容,你的网站不仅不会在AI时代消失,反而会因为成为“可信数据源”而获得更高的技术权重和商业价值。

更多推荐

已为社区贡献4条内容

已为社区贡献4条内容

所有评论(0)