Disruptor深度解析:百万级并发下的低延迟内存队列实践

摘要:Disruptor是LMAX开源的高性能无锁并发框架,在单生产者-单消费者场景下吞吐量可达100万~500万条/秒,延迟低至纳秒级。本文通过"生产者计算数字平方"案例,详解Disruptor核心组件(RingBuffer环形缓冲区、Sequence序列号、WaitStrategy等待策略)的实现原理,并演示事件定义、工厂创建、处理器绑定等关键步骤。该框架特别适用于金融交易

在高并发系统设计中,线程间通信的效率直接决定了系统的整体性能上限。传统阻塞队列(如Java的LinkedBlockingQueue)因锁竞争、上下文切换、内存碎片化等问题,在峰值流量下往往成为性能瓶颈——而LMAX交易所开源的Disruptor,凭借极致的无锁设计,实现了令人惊叹的并发性能:单机单生产者+单消费者场景下,吞吐量可达100万~500万条/秒,延迟低至纳秒级(最优场景)或微秒级(通用场景) ;即使在多生产者、多消费者的复杂并发场景中,吞吐量仍能稳定维持在数十万条/秒,远超传统队列。

这种性能优势使其在金融交易、日志收集、实时计算等对并发量和延迟敏感的场景中脱颖而出——例如金融交易系统的订单处理、日志收集系统的高吞吐聚合、游戏服务器的实时事件分发,毫秒级甚至微秒级的延迟差异都可能影响业务结果。本文将从实战出发,带您全面掌握Disruptor的使用方法、核心原理与性能优化技巧。

一、Disruptor快速上手:一个完整的入门案例

在深入原理前,我们先通过“生产者生产数字,消费者计算平方并输出”的简单场景,快速理解Disruptor的核心使用流程。整个过程需实现4个核心组件:事件(数据载体)、事件工厂(预创建事件)、事件处理器(消费逻辑)、生产者(发布事件)。

1.1 环境准备

首先在Maven项目中引入Disruptor依赖(当前最新稳定版为3.4.4,兼容Java 8+):

<dependency>

<groupId>com.lmax</groupId>

<artifactId>disruptor</artifactId>

<version>3.4.4</version>

</dependency>

1.2 核心组件实现

步骤1:定义事件(Event)

事件是Disruptor中数据传递的载体,需包含业务所需的字段,且必须提供无参构造器(用于事件工厂预创建)。

// 数字事件:存储待处理的数字

public class NumberEvent {

private long value;

// 无参构造器(事件工厂必须)

public NumberEvent() {}

// Getter/Setter

public long getValue() { return value; }

public void setValue(long value) { this.value = value; }

}

步骤2:实现事件工厂(EventFactory)

Disruptor会通过事件工厂预分配环形缓冲区的事件数组(避免运行时频繁创建对象),工厂需实现EventFactory接口,定义事件的创建逻辑。

import com.lmax.disruptor.EventFactory;

public class NumberEventFactory implements EventFactory<NumberEvent> {

// 每次调用创建一个新的事件实例

@Override

public NumberEvent newInstance() {

return new NumberEvent();

}

}

步骤3:实现事件处理器(EventHandler)

事件处理器定义消费逻辑,需实现EventHandler接口,其中onEvent方法会在有新事件时被调用,参数含义如下:

event:当前待处理的事件sequence:事件在环形缓冲区中的唯一序列(自增)endOfBatch:是否为当前批次的最后一个事件(批量处理时可用)

import com.lmax.disruptor.EventHandler;

public class NumberEventHandler implements EventHandler<NumberEvent> {

@Override

public void onEvent(NumberEvent event, long sequence, boolean endOfBatch) throws Exception {

// 消费逻辑:计算数字的平方并输出

long result = event.getValue() * event.getValue();

System.out.printf("[%s] 消费者:%d 的平方是 %d(序列:%d)%n",

Thread.currentThread().getName(),

event.getValue(),

result,

sequence);

}

}

步骤4:实现生产者(Producer)

生产者负责向Disruptor发布事件,核心流程为:获取序列→填充事件数据→发布事件。需注意:

- 必须通过

RingBuffer.next()获取“下一个可用序列”(保证线程安全) - 事件发布必须在

finally块中执行(避免序列占用后未释放,导致缓冲区阻塞)

import com.lmax.disruptor.RingBuffer;

public class NumberEventProducer {

private final RingBuffer<NumberEvent> ringBuffer;

// 通过构造器注入RingBuffer(依赖注入思想,降低耦合)

public NumberEventProducer(RingBuffer<NumberEvent> ringBuffer) {

this.ringBuffer = ringBuffer;

}

// 发布事件的方法:接收业务数据(此处为long类型数字)

public void publish(long value) {

// 1. 获取下一个可用序列(若缓冲区满,会根据等待策略阻塞/自旋)

long sequence = ringBuffer.next();

try {

// 2. 根据序列获取预创建的事件实例(无需new,复用缓冲区对象)

NumberEvent event = ringBuffer.get(sequence);

// 3. 填充事件数据(仅修改字段,无对象创建开销)

event.setValue(value);

} finally {

// 4. 发布事件(必须在finally中执行,确保序列释放)

ringBuffer.publish(sequence);

}

}

}

1.3 启动与测试

通过Disruptor类的构造器初始化核心组件,绑定处理器并启动,最终通过生产者发布事件。

import com.lmax.disruptor.Disruptor;

import com.lmax.disruptor.ProducerType;

import com.lmax.disruptor.BlockingWaitStrategy;

import java.util.concurrent.Executors;

public class DisruptorDemo {

public static void main(String[] args) {

// 1. 初始化Disruptor

Disruptor<NumberEvent> disruptor = new Disruptor<>(

new NumberEventFactory(), // 事件工厂:用于预创建事件

1024 * 1024, // 环形缓冲区大小(必须是2的幂次方)

Executors.defaultThreadFactory(), // 线程工厂:用于创建消费者线程

ProducerType.SINGLE, // 生产者类型:SINGLE(单生产者)/MULTI(多生产者)

new BlockingWaitStrategy() // 等待策略:消费者无事件时的等待方式

);

// 2. 绑定事件处理器(消费者)

disruptor.handleEventsWith(new NumberEventHandler());

// 3. 启动Disruptor(启动消费者线程,初始化缓冲区)

disruptor.start();

// 4. 创建生产者并发布10个事件

RingBuffer<NumberEvent> ringBuffer = disruptor.getRingBuffer();

NumberEventProducer producer = new NumberEventProducer(ringBuffer);

for (long i = 1; i <= 10; i++) {

producer.publish(i);

}

// 5. 优雅关闭(实际生产环境需在JVM关闭钩子中执行)

disruptor.shutdown();

}

}

运行结果:控制台会输出每个数字的平方及对应的序列,消费者线程名为pool-1-thread-1,序列从0开始自增。

[pool-1-thread-1] 消费者:1 的平方是 1(序列:0)

[pool-1-thread-1] 消费者:2 的平方是 4(序列:1)

...

[pool-1-thread-1] 消费者:10 的平方是 100(序列:9)

二、Disruptor核心组件解析

上述案例中涉及的RingBuffer、Sequence、WaitStrategy等组件是Disruptor高性能的关键,理解其设计理念是灵活使用Disruptor的基础。

2.1 RingBuffer:环形缓冲区(核心数据结构)

RingBuffer是Disruptor的“心脏”,本质是一个预分配的固定大小数组(而非链表),其设计目标是最大化内存利用率和CPU缓存效率,核心优势如下:

| 优势 | 原理说明 |

|---|---|

| 内存连续性 | 数组的内存地址连续,CPU可通过缓存行(Cache Line)批量加载数据,减少“缓存失效”(Cache Miss) |

| 固定大小+循环复用 | 初始化时预分配所有事件对象,运行时通过“覆盖旧事件”循环复用,避免频繁GC(无对象创建/销毁) |

| 序列快速定位 | 缓冲区大小为2的幂次方,通过sequence & (size-1)替代取模运算(位运算比取模快10倍以上) |

关键细节:RingBuffer的大小必须是2的幂次方(如1024、2048、1024*1024),这是因为Disruptor通过位运算快速将“全局序列”映射为“数组索引”——例如大小为8(2³)时,sequence & 7等价于sequence % 8,但运算效率更高。

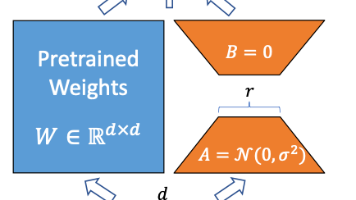

2.2 Sequence:序列器(无锁并发控制核心)

Sequence是Disruptor实现“无锁通信”的核心,本质是一个原子性的long变量(基于sun.misc.Unsafe的CAS操作实现),用于跟踪生产者和消费者的进度:

- 生产者序列(Producer Sequence):记录“下一个待发布事件的序列”,生产者通过

ringBuffer.next()获取该序列(自增1)。 - 消费者序列(Consumer Sequence):每个消费者都有独立的

Sequence,记录“已处理的最后一个事件的序列”。

Disruptor的无锁逻辑基于“序列对比”:

- 生产者判断是否可发布事件:

当前序列 < 缓冲区大小 + 最小消费者序列(避免覆盖未消费的事件)。 - 消费者判断是否有新事件:

当前消费者序列 < 生产者序列(若满足则处理下一个事件)。

这种基于序列的通信方式,避免了传统队列的锁竞争(如synchronized或ReentrantLock),减少了上下文切换开销。

2.3 等待策略(WaitStrategy):平衡延迟与CPU占用

等待策略决定了“消费者在无新事件时如何等待”,不同策略在延迟和CPU占用率之间权衡,需根据业务场景选择。常用策略对比如下:

| 策略名称 | 实现原理 | 延迟特性 | CPU占用 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|

| BlockingWaitStrategy | 基于ReentrantLock+Condition阻塞 |

较高 | 低 | 对延迟不敏感、CPU资源有限的场景(如后台任务) |

| SleepingWaitStrategy | 多次自旋后调用Thread.sleep(1) |

中等 | 中等 | 平衡延迟与CPU的通用场景(如日志收集) |

| YieldingWaitStrategy | 自旋+Thread.yield()(让出CPU给同优先级线程) |

较低 | 较高 | 低延迟需求、CPU充足的场景(如普通业务处理) |

| BusySpinWaitStrategy | 无限自旋(不放弃CPU) | 极低 | 极高 | 极致低延迟场景(如金融交易、高频行情) |

实战建议:若不确定选择哪种策略,可先使用SleepingWaitStrategy;若需极致低延迟,且服务器CPU核心充足(建议绑定线程到核心),可使用BusySpinWaitStrategy。

三、Disruptor高级特性实践

实际业务中,单生产者/消费者场景较少,更多是“多生产者并发发布”或“多消费者按规则处理”,Disruptor提供了灵活的高级特性支持。

3.1 多消费者模式:并行与依赖

Disruptor支持两种多消费者模式:并行消费(多消费者处理同一批事件)和依赖消费(消费者按顺序执行)。

3.1.1 并行消费(一事件多处理)

多个消费者同时处理相同的事件流,适用于“一个事件需要多维度处理”的场景——例如日志事件需同时写入本地磁盘、发送到ELK集群、触发告警规则。

实现方式:通过handleEventsWith()传入多个EventHandler,Disruptor会为每个处理器分配独立的线程。

// 定义三个并行的消费者

EventHandler<LogEvent> fileHandler = new LogFileHandler(); // 写入本地磁盘

EventHandler<LogEvent> elkHandler = new LogElkHandler(); // 发送到ELK

EventHandler<LogEvent> alarmHandler = new LogAlarmHandler(); // 触发告警

// 绑定并行消费者

disruptor.handleEventsWith(fileHandler, elkHandler, alarmHandler);

特点:每个消费者都会处理所有事件,事件的处理顺序不保证一致(因线程调度差异)。

3.1.2 依赖消费(按顺序处理)

消费者之间存在依赖关系,需按指定顺序执行——例如“订单事件”需先执行“参数验证”,再执行“业务处理”,最后执行“日志记录”,前一步未完成则后一步不能开始。

实现方式:通过then()方法构建“消费链”,then()后的消费者会等待前一步所有消费者完成后再执行。

// 定义有依赖的消费者

EventHandler<OrderEvent> validateHandler = new OrderValidateHandler(); // 1. 参数验证

EventHandler<OrderEvent> processHandler = new OrderProcessHandler(); // 2. 业务处理

EventHandler<OrderEvent> logHandler = new OrderLogHandler(); // 3. 日志记录

// 构建依赖链:验证 → 处理 → 日志

disruptor.handleEventsWith(validateHandler)

.then(processHandler)

.then(logHandler);

特点:消费链按顺序执行,只有前一步所有消费者完成,后一步才会开始;每个步骤的消费者可并行(如验证步骤可多个线程并行,只要最终顺序一致)。

3.2 多生产者模式:并发安全发布

当多个线程(如Web请求线程)同时发布事件时,需将ProducerType指定为ProducerType.MULTI,Disruptor会通过原子性的序列分配保证线程安全。

实现方式:初始化Disruptor时设置ProducerType.MULTI,生产者逻辑无需修改(ringBuffer.next()在多生产者场景下已保证线程安全)。

Disruptor<OrderEvent> disruptor = new Disruptor<>(

new OrderEventFactory(),

1024 * 1024,

Executors.defaultThreadFactory(),

ProducerType.MULTI, // 多生产者模式

new YieldingWaitStrategy()

);

// 多线程发布事件(示例:10个线程各发布100个订单)

ExecutorService producerExecutor = Executors.newFixedThreadPool(10);

for (int i = 0; i < 10; i++) {

int finalI = i;

producerExecutor.submit(() -> {

NumberEventProducer producer = new NumberEventProducer(disruptor.getRingBuffer());

for (long j = 1; j <= 100; j++) {

producer.publish(finalI * 100 + j); // 生成唯一订单号

}

});

}

// 关闭生产者线程池

producerExecutor.shutdown();

原理:多生产者场景下,ringBuffer.next()通过AtomicLong的getAndIncrement()原子操作分配序列,确保每个序列只被一个生产者占用,避免事件覆盖。

四、Disruptor性能优化实践

Disruptor的高性能并非“开箱即用”,需结合业务场景进行针对性优化,才能发挥其百万级并发的最大潜力。

4.1 合理设置RingBuffer大小

RingBuffer大小直接影响吞吐量和内存占用,需根据“峰值事件量”和“平均处理延迟”计算:

- 计算公式:推荐大小 = 峰值每秒事件数 × 平均处理延迟(秒) × 2~4(冗余系数)

- 示例:峰值10万/秒,平均处理延迟10ms(0.01秒),则大小 = 10万 × 0.01 × 3 = 3000 → 取最近的2的幂次方(4096)。

- 避免误区:

- 过小:缓冲区易满,生产者需等待消费者,导致吞吐量下降。

- 过大:预分配的事件对象占用过多内存,可能导致GC频繁(若事件对象较大)。

4.2 避免事件对象的频繁创建

Disruptor的核心优势之一是“复用事件对象”,若在onEvent()中频繁创建对象(如字符串拼接、集合创建),会破坏这一优势,增加GC开销。

优化建议:

- 事件字段使用“可变类型”(如

StringBuilder替代String,ArrayList复用而非新建)。 - 复杂对象通过“对象池”复用(如

Apache Commons Pool),避免在消费逻辑中new对象。 - 示例:

// 优化前:每次消费创建String @Override public void onEvent(OrderEvent event, long sequence, boolean endOfBatch) { String orderJson = new Gson().toJson(event); // 每次创建新String log.info("订单:{}", orderJson); } // 优化后:复用StringBuilder private final StringBuilder sb = new StringBuilder(); private final Gson gson = new Gson(); @Override public void onEvent(OrderEvent event, long sequence, boolean endOfBatch) { sb.setLength(0); // 清空复用 sb.append("订单:").append(gson.toJson(event)); log.info(sb.toString()); }

4.3 线程绑定CPU核心(极致低延迟)

在金融交易等极致低延迟场景中,线程上下文切换(线程在不同CPU核心间切换)会导致毫秒级延迟,可通过“线程绑定CPU核心”避免这一问题。

实现方式:

- JDK 17+:使用

Thread.setThreadAffinityMask(long mask)绑定核心(如绑定核心0和1)。 - 低版本JDK:依赖第三方库(如

libgdx的ThreadAffinity)。 - 示例:

// 自定义线程工厂:绑定线程到CPU核心0 ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(1, r -> { Thread thread = new Thread(r); // JDK 17+:绑定核心0(mask为1L << 0) thread.setThreadAffinityMask(1L); return thread; }); // 初始化Disruptor时使用该线程工厂 Disruptor<OrderEvent> disruptor = new Disruptor<>( new OrderEventFactory(), 1024 * 1024, executor, // 绑定核心的线程工厂 ProducerType.SINGLE, new BusySpinWaitStrategy() );

五、Disruptor高性能原理深挖

Disruptor之所以能实现“百万级吞吐量+微秒级延迟”,本质是解决了传统并发编程中的三大痛点:锁竞争、缓存失效、GC抖动。

5.1 无锁设计:替代传统锁竞争

传统队列(如LinkedBlockingQueue)使用ReentrantLock保证线程安全,锁竞争会导致:

- 线程阻塞/唤醒:触发上下文切换(耗时约1~10ms)。

- 悲观锁机制:同一时间只有一个线程能操作队列,吞吐量受限。

Disruptor通过Sequence的原子操作(CAS)实现无锁控制:

- 生产者分配序列:

ringBuffer.next()通过AtomicLong.getAndIncrement()原子获取,无锁竞争。 - 消费者判断事件:通过对比“生产者序列”和“自身序列”,无锁等待新事件。

5.2 缓存行填充:避免伪共享

CPU缓存以“缓存行”(通常64字节)为单位加载数据,若多个变量存放在同一缓存行,一个变量修改会导致整个缓存行失效(即“伪共享”),增加缓存失效开销。

Disruptor通过“缓存行填充”解决伪共享:在Sequence等核心类中添加7个long类型的占位字段(每个long8字节,7×8=56字节 + 自身8字节 = 64字节),确保每个Sequence独占一个缓存行。

public class Sequence {

private volatile long value;

// 缓存行填充:7个long占位(56字节),确保value独占64字节缓存行

private long p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7;

// ... 其他方法

}

5.3 环形结构+预分配:减少GC抖动

传统队列的元素是动态创建的,频繁的new和GC会导致“GC抖动”(暂停时间不可预测),而Disruptor的环形缓冲区:

- 初始化时预分配所有事件对象,运行时无对象创建。

- 事件处理完成后不销毁,而是通过“覆盖”循环复用。

这种设计从根源上减少了GC次数,保证了系统延迟的稳定性(尤其适合对延迟抖动敏感的场景)。

六、总结与应用场景

Disruptor并非“银弹”,但其在高并发低延迟场景中的优势无可替代,掌握其使用场景和设计思想,能帮助我们解决实际项目中的性能瓶颈。

6.1 Disruptor核心优势

- 高吞吐量:无锁设计减少竞争,环形缓冲区提升内存效率,单机吞吐量可达百万级/秒。

- 低延迟:缓存友好架构+灵活的等待策略,延迟可控制在微秒级。

- 高稳定性:预分配内存减少GC抖动,适合对延迟稳定性要求高的场景。

6.2 典型应用场景

| 场景 | 案例说明 |

|---|---|

| 金融交易系统 | 高频交易订单处理、行情数据分发(需微秒级延迟) |

| 日志收集系统 | 高吞吐日志聚合(如每秒10万条日志,需并行写入磁盘/ELK) |

| 消息中间件 | 作为底层存储引擎(如RocketMQ早期版本使用Disruptor处理消息队列) |

| 实时计算框架 | 数据流处理节点间的通信(如Flink/Spark Streaming的算子间数据传递) |

| 游戏服务器 | 玩家操作事件分发(如多人在线游戏的实时指令同步) |

6.3 不适用场景

- 低并发场景:传统队列(如

ArrayBlockingQueue)足够,Disruptor的复杂度无必要。 - 跨进程通信:Disruptor是内存队列,不支持跨进程(需用Kafka/RabbitMQ等分布式消息中间件)。

- 大数据量持久化:Disruptor是内存队列,不提供持久化能力(需配合磁盘存储)。

Disruptor的价值不仅在于其百万级并发的性能,更在于其“无锁并发编程”的设计思想——通过序列通信、缓存优化、预分配等手段,规避传统并发编程的痛点。掌握Disruptor,不仅能解决实际项目中的性能问题,更能提升我们对高并发系统设计的理解。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)