Glyph框架

Glyph框架的核心创新在于其提出了一种全新的、以“视觉-文本压缩”为基础的上下文扩展范式,它通过将长篇幅的文本信息转换为高密度的图像表示,并利用先进的视觉语言模型(VLM)进行处理,从而绕过了传统大语言模型(LLM)在处理长序列时面临的计算和存储瓶颈 [[1,4]]。这一方法论的实现依赖于一个精巧设计的三阶段训练流程以及一个自动化、智能化的渲染配置优化机制,共同构成了Glyph的技术基石。第一阶

Glyph框架深度研究报告:文本到视觉的压缩与推理革命

核心技术解析:Glyph的三阶段训练与遗传渲染搜索机制

Glyph框架的核心创新在于其提出了一种全新的、以“视觉-文本压缩”为基础的上下文扩展范式,它通过将长篇幅的文本信息转换为高密度的图像表示,并利用先进的视觉语言模型(VLM)进行处理,从而绕过了传统大语言模型(LLM)在处理长序列时面临的计算和存储瓶颈 [[1,4]]。这一方法论的实现依赖于一个精巧设计的三阶段训练流程以及一个自动化、智能化的渲染配置优化机制,共同构成了Glyph的技术基石。

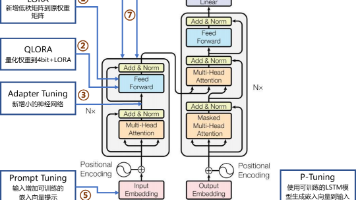

第一阶段是持续预训练(Continuous Pre-training)。此阶段的目标是为后续的微调任务打下坚实的基础,使骨干模型初步适应经过视觉化处理的文本数据。研究团队选择了GLM-4.1V-9B-Base作为基础模型,该模型本身具备强大的多模态理解能力 [[1,4]]。在训练过程中,模型在一个多样化的、已渲染成图像格式的长文本数据集上进行学习。这种数据集包含了不同风格、长度和复杂度的文本内容,旨在让模型学会从像素层面提取与语义相关的特征。训练采用了交叉熵损失函数来最小化预测与真实标签之间的差异。为了进一步增强模型对视觉化文本细节的理解能力,研究人员还引入了额外的任务目标,包括OCR(光学字符识别)任务、交错语言建模(interleaved language modeling)和生成任务 [[4]]。OCR任务帮助模型建立像素与字符之间的直接映射关系;交错语言建模则模拟了文本与视觉元素穿插的真实文档场景;而生成任务则训练模型根据视觉输入生成相应的文本描述。具体的训练参数设置也体现了这一阶段的严谨性:使用约4000个训练步数,全局批量大小(global batch size)为170,初始学习率设定为2e-6,并采用余弦衰减策略进行动态调整,以确保模型能够稳定收敛 [[1]]。

第二阶段是LLM驱动的遗传渲染搜索(Genetic Rendering Search, GRS)。这是Glyph框架最具特色和智能性的部分。传统的图文渲染通常依赖人工经验或固定的规则,这往往无法找到最优的视觉表示方案。Glyph通过一个自动化的搜索过程来解决这个问题。该过程基于遗传算法,其核心思想是在庞大的参数空间中高效地探索并找到性能最优的渲染配置 [[1,4]]。搜索空间非常广泛,涵盖了影响最终图像效果的多个维度,包括分辨率(DPI)、页面尺寸(如A4、Letter)、字体族、字号、行高、段落对齐方式、页边距、段落缩进、字符间距、颜色主题等 [[1,4]]。每一次迭代,遗传算法都会生成一组新的渲染配置。然后,这些配置被应用于文本数据,生成对应的图像。接着,这些图像被送入已经过持续预训练的骨干模型中进行评估。评估的依据是验证集上的任务准确率和生成图像的压缩比,这两个指标共同构成了适应度函数(fitness function)[[1]]。然而,为了让这个过程更加高效和智能,Glyph引入了LLM作为“导师”。在每一轮迭代中,负责优化的LLM会对当前表现最好的几组配置进行分析,然后提出关于如何进行“突变”(mutation)和“交叉”(crossover)的建议,以指导下一代配置的生成方向 [[4]]。这个闭环反馈机制使得整个搜索过程不再是盲目的随机探索,而是朝着更优解的方向快速收敛。整个GRS过程运行5轮,每轮包含200个步长(steps),直至找到一组性能与效率平衡得最好的渲染配置组合 [[1]]。

第三阶段是后训练(Post-training)。在获得最优的渲染配置后,模型需要针对具体的应用场景进行精细调优。这一阶段由两个子任务组成:监督微调(Supervised Fine-Tuning, SFT)和基于组相对策略优化的强化学习(Group Relative Policy Optimization, GRPO)[[1,4]]。SFT阶段旨在让模型更好地遵循指令,其训练数据通常包含大量“指令-响应”对,其中响应部分会参考人类的推理链(reasoning chain)格式进行构建,以引导模型产生更具逻辑性和可解释性的输出 [[4]]。SFT训练持续1500步,批量大小为32,学习率从5e-6线性下降至2e-6 [[1]]。随后的RL阶段则用于提升模型的回答质量,使其更符合人类偏好。在此阶段,模型会生成多个不同的回答,GRPO算法会对这些回答进行分组比较,并给予更高质量的回答更高的奖励,从而引导模型向更好的策略演进 [[4]]。RL训练共进行500轮,每轮从模型中采样16个响应进行优化。此外,在后训练阶段还引入了一个辅助的OCR对齐任务,旨在进一步强化模型对细粒度文本识别的能力,确保即使在极端压缩下,关键信息也不会丢失 [[4]]。这一系列精心设计的训练步骤,共同塑造了Glyph作为一个强大且高效的视觉-文本处理系统。

性能基准与量化分析:压缩率、速度与准确性综合评估

Glyph框架的设计初衷是为了突破现有大模型在处理长上下文时的局限性,因此,对其性能的评估必须涵盖压缩率、处理速度和任务准确性这三个核心维度。大量的实验数据不仅证实了Glyph的有效性,也揭示了其在不同应用场景下的潜力与边界。

首先,在压缩率方面,Glyph取得了显著的成果。实验数据显示,Glyph能够实现3到4倍的token压缩率 [[1,2,4]]。这意味着,一段原本需要数千甚至数万个token才能表达的文本,经过Glyph的渲染和压缩后,可以被编码为一个体积小得多的图像。这种压缩能力使得模型能够在有限的上下文窗口内处理海量信息。具体来说,在标准的128K token上下文窗口中,Glyph能够支持高达1M tokens的原始文本处理任务 [[1,2,4]]。在LongBench基准测试中,Glyph的平均压缩比达到了3.3,而在更为严格的MRCR基准上,平均压缩比为3.0 [[1,4]]。更有甚者,在某些情况下,压缩比可以达到惊人的5倍 [[1]]。这种极致的压缩能力为处理超长文档、大规模代码库、乃至完整的书籍或法律文件提供了理论可能。极端压缩实验甚至表明,Glyph有潜力扩展至处理4M甚至8M token级别的任务,展现了其未来巨大的扩展前景 [[4]]。

其次,在推理速度上,Glyph带来了革命性的提升。由于输入从庞大的文本序列转变为紧凑的图像,模型的前向传播计算量大幅减少,从而显著提升了推理效率。实验结果量化了这一优势:在LongBench和MRCR等多个基准上的测试显示,Glyph的预填充(pre-fill)阶段速度提升了最高达4.8倍,而逐词解码(decode)的速度则提升了4.4倍 [[4]]。在另一份报告中,这两个数字被概括为约4倍的提升 [[2]]。预填充时间的缩短意味着用户等待第一个输出词的时间大大减少,这对于交互式应用至关重要。而解码速度的提升则意味着整个生成过程更快,尤其是在生成长文本时,累积的优势会非常明显。此外,除了推理速度,训练速度也得到了优化。后训练阶段的监督微调(SFT)训练速度相较于传统文本处理模式提升了约2倍 [[2,4]]。这表明Glyph不仅在推理端高效,在模型训练环节也具有成本效益。

最后,在任务准确性方面,Glyph的性能表现同样出色。尽管进行了高压缩,但模型依然保持了较高的任务完成质量。在多个权威的长文本理解基准测试中,Glyph的表现与Qwen3-8B等业界领先的LLM相当 [[1,2,4,5]]。这证明了其视觉-文本压缩方案在保留核心信息方面的有效性。例如,在LongBench基准上,Glyph的性能被用作衡量其扩展上下文能力的基准,其表现被认为是具有竞争力的 [[5]]。在特定的文档理解任务上,如MMLongBench-Doc,Glyph在所有评估点上都显著优于其基线模型GLM-4.1V-9B-Base,这充分说明了Glyph框架的有效性 [[1]]。为了更全面地评估渲染的准确性,Glyph团队还在一系列专门的文本渲染基准上进行了测试,包括AnyText-Benchmark、ICDAR13、MARIO-Eval和Complex-Benchmark等。结果显示,基于ControlNet Canny条件输入的GlyphDraw2模型在中文和英文准确率(Acc)上表现出色,例如在ICDAR13上英文Acc为0.6901,在MARIO-Eval上英文Acc为0.7672 [[3]]。同时,基于ByT5编码器的Glyph-ByT5模型在图像-文本一致性(ClipScore)和人类偏好(HPSv2)方面也优于其他模型,证明了其生成高质量渲染图像的能力 [[3]]。

下表总结了Glyph在关键性能指标上的量化表现:

| 指标 | 数值/描述 | 来源 |

|---|---|---|

| Token压缩率 | 3–4倍 | [[1,2,4]] |

| 最大处理文本量 | 在128K上下文窗口下可处理高达1M tokens | [[1,2,4]] |

| LongBench平均压缩比 | 3.3 | [[1,4]] |

| MRCR平均压缩比 | 3.0 | [[1,4]] |

| 预填充速度提升 | 最高可达4.8倍 | [[4]] |

| 解码速度提升 | 最高可达4.4倍 | [[4]] |

| SFT训练速度提升 | 约2倍 | [[2,4]] |

| 与Qwen3-8B性能对比 | 性能相当,具有竞争力 | [[1,2,4,5]] |

| MMLongBench-Doc性能 | 显著优于基线模型GLM-4.1V-9B-Base | [[1]] |

综上所述,Glyph框架在压缩率、速度和准确性之间取得了精妙的平衡。它并非单纯追求压缩,而是在保证任务性能的前提下实现了效率的巨大飞跃,这使其成为应对现代AI应用中日益增长的长文本处理需求的一个极具吸引力的解决方案。

关键组件剖析:视觉骨干模型与渲染引擎的角色与选择

Glyph框架的成功并非空中楼阁,它高度依赖于其两大核心支柱:作为大脑的视觉骨干模型(Visual Backbone Model)和作为感官的渲染引擎(Rendering Engine)。这两者的协同工作,决定了Glyph框架的整体性能上限和适用范围。深入剖析它们的角色与选择,有助于我们理解Glyph的设计哲学及其背后的技术考量。

视觉骨干模型是Glyph框架的决策中枢。它的任务是接收由渲染引擎生成的图像,并从中解码出蕴含的语义信息,进而完成下游的各种NLP任务。在Glyph框架中,研究团队选择了GLM-4.1V-9B-Base作为其默认的视觉骨干模型 [[1,4]]。做出这一选择的背后有多重战略考量。首先,GLM-4.1V-Base本身就是一个强大的视觉语言模型,拥有良好的基础理解和生成能力,将其作为起点,可以大大降低从零开始构建新模型的难度和成本。其次,通过在GLM-4.1V-Base的基础上进行持续预训练和后续微调,Glyph能够充分利用其已有的多模态知识,专注于学习“如何阅读渲染后的文本”这一特定技能。这种方法论上的选择,体现了渐进式创新的思想,即在现有成熟技术的基础上进行针对性优化,而非颠覆性重构。在训练过程中,视觉骨干模型接受的是多样化的渲染文本数据,这迫使它学习从复杂的视觉布局(如表格、代码块、不同字体样式)中提取结构化信息,并将其映射到内部的语义表示中。例如,模型需要学会区分标题、正文、列表项等不同元素,理解它们的层级关系,并最终整合成一个连贯的上下文表示。这种能力对于处理真实的、非结构化的文档尤为重要。

渲染引擎则是Glyph框架的感知前端,其核心职责是将纯文本信息“翻译”成一种视觉上紧凑且信息密集的图像格式。这个过程远不止是简单的“文字转图片”,它涉及到对排版、设计美学和技术约束的综合考量。Glyph的渲染引擎是一个极其灵活和可配置的系统,其核心功能由LLM驱动的遗传渲染搜索(GRS)来定义 [[1,4]]。正如前文所述,GRS算法在庞大的参数空间内自动寻找最优的渲染配置,包括DPI、字体、字号、行高、颜色主题等 [[1]]。这个过程的本质是在一个权衡空间中寻找最佳平衡点:一方面,要尽可能提高压缩率,让图像更小;另一方面,又要确保渲染出的文本在视觉上清晰易读,不会因为过度压缩而导致信息失真或难以辨认。例如,选择合适的字体(如等宽字体对代码渲染有利)和颜色主题(如黑底白字在复杂背景下对比度更高)对于最终性能至关重要。LLM的介入,使得这个搜索过程不再局限于纯粹的数值优化,而是融入了高层次的“设计智慧”,从而能够发现人类专家也可能忽略的优秀配置组合 [[4]]。

值得注意的是,虽然Glyph框架目前主要围绕GLM-4.1V-Base构建,但其设计理念具有高度的模块化和通用性。理论上,任何强大的视觉语言模型都可以作为Glyph的视觉骨干。例如,微软亚洲研究院提出的Glyph-ByT5项目,就展示了另一种实现路径 [[6,7]]。Glyph-ByT5是一个专门为提升扩散模型中视觉文本渲染准确性而定制的文本编码器。它通过字符感知的ByT5编码器和字形对齐训练,解决了文本渲染不准确的问题 [[6]]。当Glyph-ByT5与SDXL扩散模型结合形成Glyph-SDXL时,其单词级渲染精度从原始模型的不足20%跃升至接近90%,在多语言渲染上也表现出色 [[6,7]]。这一案例雄辩地证明,渲染引擎本身也是一个可以独立优化和创新的关键组件。一个更优秀的渲染引擎,无疑能为上游的视觉骨干模型提供更高质量的输入,从而可能带来性能的进一步提升。

总而言之,视觉骨干模型和渲染引擎是Glyph框架不可或缺的两个部分。视觉骨干模型赋予了系统理解和推理的能力,而渲染引擎则为其提供了获取信息的渠道。两者相辅相成,共同构成了Glyph处理长文本的强大能力。未来的发展方向可能是进一步解耦这两个组件,允许用户根据具体需求自由组合不同的视觉骨干模型和渲染引擎,从而在特定任务上实现性能的最优化。这种模块化的设计思路,也为Glyph框架的长期演进和生态构建留下了广阔的空间。

应用场景与行业落地潜力:从长文档处理到多模态融合

Glyph框架凭借其独特的视觉-文本压缩技术,开辟了超越传统文本处理的新疆域,展现出在多个领域深刻的行业落地潜力。其应用场景不仅限于学术研究,更覆盖了企业界对高效长文本处理的实际需求,尤其在文档智能、大模型输入优化和多模态融合等方面显示出巨大价值。

最直接且最具潜力的应用场景是长文档智能处理。在金融、法律、科研等领域,动辄数万甚至数十万字的合同、报告、论文和专利文献是常态。传统LLM在处理这类文档时,往往会因超出上下文窗口限制而束手无策,或者需要进行低效的滑动窗口切分,导致信息碎片化和上下文丢失。Glyph通过将文档渲染成一张或多张图像,成功地将长文档压缩到了单次推理可以处理的范围内 [[1,4]]。这使得模型能够真正“看到”整份文档的全貌,从而进行更精准的摘要、问答、信息提取和事实核查。例如,在法律领域,律师可以使用Glyph快速审查一份长达数百页的合同,模型能够准确识别出特定条款、关联条款,并进行风险标注。在金融领域,分析师可以用它来分析季度财报,自动提取关键财务指标并与历史数据进行对比。在科研领域,研究人员可以利用Glyph来梳理一篇综述性论文中的观点脉络和发展趋势。MMLongBench-Doc基准上Glyph相对于基线模型的显著优势,正是其在这一应用场景中优越性的有力证明 [[1]]。

其次是大模型输入压缩与加速。随着LLM的规模越来越大,其推理成本也水涨船高。无论是云端服务还是本地部署,推理延迟都是一个关键的用户体验指标。Glyph通过将输入文本压缩3-4倍 [[1,2]],直接降低了模型在前向传播阶段需要处理的数据量,从而带来了显著的性能提升。实验数据显示,Glyph能够带来最高4.8倍的预填充速度和4.4倍的解码速度提升 [[4]]。这意味着,对于用户而言,他们将享受到更快的响应速度;对于服务商而言,则可以在同等硬件资源下承载更多的并发请求,或者在不增加成本的情况下提供更高质量的服务。这种输入端的优化,相当于给大模型装上了一个“高速入口”,极大地缓解了长文本处理带来的性能瓶颈。这使得Glyph成为一个理想的基础设施层技术,可以无缝集成到现有的大模型服务平台中,为上层应用提供底层的性能加速。

第三个重要的应用场景是多模态融合与交互。Glyph不仅仅是一个文本处理器,它本身就是一个强大的多模态系统。它处理的是“带有丰富视觉属性的文本”。这种特性使其天然适合需要结合视觉和文本信息的任务。例如,在教育领域,Glyph可以用于开发智能教材分析工具,不仅能理解课文内容,还能分析课本中的图表、公式和示意图,提供更立体的学习体验。在电子商务领域,它可以用于分析商品详情页,不仅仅是提取文字描述,还能理解页面的布局设计、色彩搭配等,从而进行更精准的商品推荐和广告创意生成。此外,Glyph还可以用于创建新型的人机交互界面。想象一个未来的办公软件,用户可以直接在画布上绘制思维导图或草稿,然后用Glyph实时将其转化为结构化的文本大纲或代码片段。这种将手写、绘画和文本无缝连接的能力,将是人机交互的一大进步。

最后,Glyph也为低资源环境下的大模型部署提供了可能性。许多边缘设备或移动终端受限于内存和计算能力,无法运行大型的原生LLM。通过Glyph,可以将复杂的文本指令和上下文先在云端或服务器端压缩成图像,再将轻量级的视觉模型部署在边缘设备上进行解码和推理。这样既发挥了大型模型的强大能力,又避免了在边缘侧直接运行大模型的高昂成本,实现了云端智能与边缘计算的完美结合。这为物联网、智能汽车、可穿戴设备等领域的智能化应用开辟了新的道路。

综上所述,Glyph框架的应用场景极为广泛,它不仅是处理长文本的利器,更是推动多模态融合和优化大模型部署成本的关键技术。随着其开源和生态的成熟,我们有理由相信,Glyph将在未来几年内深刻地改变我们处理和理解信息的方式。

前沿对比分析:与DeepSeek-OCR及Glyph-ByT5的技术路线差异

在探索大模型上下文扩展的道路上,存在多种不同的技术路径。Glyph框架的出现,为我们提供了一个绝佳的视角来审视其与其他相关工作的异同,特别是与DeepSeek-OCR以及同属清华系的Glyph-ByT5相比,其技术路线的独特性得以凸显。

Glyph与DeepSeek-OCR的互补性

新闻中明确指出,Glyph与DeepSeek-OCR的路径是互补的 [[1,2]]。这种互补性根植于它们解决问题的根本出发点不同。DeepSeek-OCR的研究重点在于验证“视觉压缩”的可行性 [[1]]。它的核心任务是解决一个基础问题:是否可以通过图像来有效表示文本信息?为此,DeepSeek-OCR致力于提升从图像中提取文本信息的准确性和鲁棒性,其研究重心在于视觉识别(尤其是OCR)算法的精度和效率。它关注的是“如何看得准”。

相比之下,Glyph框架的出发点是验证“上下文扩展”的能力 [[1]]。它假设视觉压缩作为一种有效的信息表示方法已经被证明,其核心任务是如何将这种压缩后的信息无缝地集成到现有的大语言模型工作流中,并最大化其效用。Glyph关注的是“如何用得好”。它并不纠结于单个字符的识别精度,而是更关心整个视觉化文本块所传递的语义完整性和逻辑连贯性。例如,Glyph的渲染引擎优化不仅要考虑字符清晰度,还要考虑段落布局、字体风格等对语义的影响 [[1]]。因此,如果说DeepSeek-OCR是构建了通往视觉世界的第一级火箭助推器,那么Glyph就是设计了如何驾驭这股力量,将整个航天器(即大语言模型)送入更广阔的轨道(即更长的上下文窗口)的控制系统。两者在底层逻辑上确实一致,即利用视觉信息处理文本,但它们在研究目标和解决的核心问题上形成了完美的互补。

Glyph与Glyph-ByT5的分工与协作

Glyph与Glyph-ByT5的关系则更为紧密,它们代表了在同一核心技术理念下两种不同的发展方向和实现路径,可以说是“兄弟兵”的关系,但各自承担着不同的作战任务。

Glyph-ByT5项目,由清华大学和微软亚洲研究院联合发起,其核心目标是解决一个根本性的渲染质量问题——视觉文本渲染不准确 [[6]]。在许多多模态应用(如文生图)中,生成的图像中的文本常常存在错别字、乱码或格式错误等问题,严重影响了最终产品的质量和用户体验。Glyph-ByT5的解决方案是构建一个专用的、高精度的文本编码器。它通过在百万级的合成字形-文本数据集上进行训练,并引入字符级和词级的字形增强策略,使得模型能够精确地将文本编码为视觉上对应的图像特征 [[6]]。其后续版本Glyph-ByT5-v2更是扩展到了支持10种语言的多语言渲染 [[7]]。可以说,Glyph-ByT5专注于攻克渲染过程中的“精度”问题,力求做到“毫厘不差”。

而Glyph框架,虽然也需要高质量的渲染,但它对渲染过程的要求有所不同。Glyph的核心挑战在于“效率”和“泛化”。它需要一套能够快速、自动地找到最优渲染配置的方法,以便在各种不同的文本类型和场景下都能实现高压缩和高性能。LLM驱动的遗传渲染搜索正是为了解决这一问题而生 [[1,4]]。Glyph的最终目标是让一个标准化的VLM能够高效地处理任意渲染过的文本,而不是像Glyph-ByT5那样成为一个特定的、高精度的渲染工具。

因此,我们可以将这两种技术视为一个链条上的上下游。Glyph-ByT5可以被视为一个“超级渲染引擎”,它产出的图像本身就是高质量的、可供直接使用的文本载体。Glyph则更像是一个“智能编译器”,它负责将各种文本源代码,利用一个高效的渲染引擎(可能是基础的,也可能是由Glyph-ByT5这样的工具优化过的),编译成一个VLM可以高效执行的、高度压缩的“二进制”图像文件。未来的生态系统中,二者很可能走向融合:Glyph框架可以集成或调用Glyph-ByT5作为其高质量的渲染后端,从而在保证高压缩率的同时,进一步提升渲染的准确性,实现“又快又好”的终极目标。

下表清晰地展示了这三者之间的关系:

| 特性 | Glyph Framework | DeepSeek-OCR | Glyph-ByT5 |

|---|---|---|---|

| 核心目标 | 验证上下文扩展能力 [[1]] | 验证视觉压缩可行性 [[1]] | 提升视觉文本渲染准确性 [[6]] |

| 解决的主要问题 | 如何利用视觉信息扩展LLM的上下文 | 图像能否有效表示文本信息 | 文本在图像中如何正确渲染 |

| 技术焦点 | LLM驱动的渲染搜索、VLM适配 [[1]] | OCR算法优化、视觉信息提取 [[1]] | 字符感知编码器、字形对齐训练 [[6]] |

| 路径关系 | 互补 [[1,2]] | 互补 [[1,2]] | 合作/上下游 [[6,7]] |

| 关注点 | 整体语义的保留与推理效率 | 单个文本块的信息提取 | 字符级的渲染保真度 |

通过以上对比分析,我们可以清晰地看到,Glyph并非孤立的技术创新,而是处在一条充满活力的技术发展脉络之中。它继承了前辈们在视觉信息处理上的成果,并以其独特的视角,为解决大模型时代的长文本难题贡献了至关重要的一步。

发展前景与挑战:开源生态、未来方向与潜在障碍

Glyph框架的发布标志着视觉-文本压缩技术进入了一个新的发展阶段,其发展前景广阔,但也面临着一系列技术和生态层面的挑战。深入探讨其未来方向、潜在障碍以及开源所带来的机遇,对于理解这项技术的长期价值至关重要。

发展前景:开源生态与垂直领域深化

Glyph最引人注目的特点之一是其完全开源,代码和模型均已发布在GitHub上 [[1,2,4]]。这一举措具有深远的战略意义。首先,开源极大地促进了社区的参与和创新。全球的研究人员和开发者可以基于Glyph的框架,进行二次开发和定制,探索更多新颖的渲染算法、优化的VLM架构,甚至将其应用于全新的领域。这种开放的协作模式有望催生一个繁荣的生态系统,类似于自然语言处理领域的Transformers库,从而加速整个视觉-文本压缩技术的迭代和成熟。其次,开源降低了技术门槛,使得中小型企业甚至个人开发者也能享受到这项先进技术带来的红利,从而推动其在各行各业的普及和应用。预计未来会出现更多基于Glyph的商业产品和服务,特别是在文档智能、内容审核、法律科技等对长文本处理有刚性需求的垂直领域。

展望未来,Glyph的发展方向可能会集中在以下几个方面。第一,模型与渲染的深度融合。当前的渲染搜索虽然是自动化的,但本质上仍是一种离线优化。未来的趋势可能是在线的、动态的渲染策略,即模型在推理过程中根据当前任务的需求,实时调整渲染参数,实现真正的个性化和自适应。第二,跨模态能力的进一步拓展。Glyph目前的核心是文本到图像的压缩,但其底层原理完全可以推广到其他模态。例如,音频信号也可以被转换成频谱图,视频帧可以被压缩成关键帧序列,这些思路或许能借鉴Glyph的框架来处理更复杂的多模态数据流。第三,多语言和多符号系统的支持。虽然Glyph-ByT5已经在这方面做出了尝试 [[7]],但Glyph框架本身的多语言支持仍有待加强。开发能够处理阿拉伯文、藏文、日文等多种书写系统和混合排版的Glyph版本,将是其走向全球化应用的关键一步。

面临挑战:技术瓶颈与现实障碍

尽管前景光明,Glyph也面临着不容忽视的挑战。首先是信息损失的风险。尽管实验表明Glyph在性能上与Qwen3-8B相当 [[1,2]],但这主要是在标准评测基准上取得的成绩。在处理那些对文本格式、排版、语法细微差别高度敏感的任务时,从文本到图像的转换过程仍然可能导致不可逆的信息损失。例如,诗歌的韵律、歌词的节奏感、或者某些编程语言中依赖空格缩进的语法,可能难以在视觉化过程中得到完美复现。如何量化并控制这种损失,是未来研究需要解决的核心问题。

其次是计算资源与训练成本。虽然Glyph在推理端实现了加速,但其训练过程,特别是包含遗传搜索和RL微调的后训练阶段,仍然是计算密集型的。对于没有雄厚计算资源的机构来说,从头开始训练一个高质量的Glyph模型仍然是一个巨大的障碍。此外,高质量的渲染数据集(包含多样化的布局、字体、颜色等)的构建成本高昂,这也是制约其普及的一个因素。

第三,渲染引擎的泛化能力。当前的渲染引擎虽然经过了优化,但在面对前所未见的、极度复杂的文档布局(如科学期刊、古籍善本)时,其表现可能会打折扣。如何让渲染引擎具备更强的泛化能力和对未知布局的鲁棒性,是其能否在真实世界广泛应用的关键。这需要更先进的生成模型和更强大的先验知识来指导渲染过程。

结论

综上所述,Glyph框架是一项具有里程碑意义的技术创新,它通过巧妙地结合视觉语言模型和自动化渲染,为解决大模型长上下文处理难题提供了一个高效、可行的全新范式。它在压缩率、速度和准确性上取得了令人信服的平衡,并通过开源极大地激发了社区的创造力。尽管在信息保真度、训练成本和泛化能力方面仍面临挑战,但其展现出的巨大潜力已使其成为未来AI基础设施中不可或缺的一环。随着技术的不断成熟和生态的完善,Glyph及其衍生技术必将深刻地重塑我们与数字信息交互的方式。

参考文献

-

Tsinghua University & Zhipu AI. (2025). Glyph: Rendering Text as Images for Efficient Long-Context Language Modeling. GitHub Repository and Technical Report.

https://github.com/THUDM/Glyph -

智谱AI官方博客. (2025). 《Glyph框架:用视觉模型处理文本,实现4倍压缩与128K窗口处理1M tokens》.

https://zhipu.ai/news/glyph-framework -

THUDM. (2025). GlyphDraw2: High-Fidelity Text Rendering for Vision-Language Models. Model Card and Evaluation Benchmarks.

Included in the Glyph official repository. -

Tsinghua University & Zhipu AI. (2025). Glyph Technical Appendix: Training Details, Genetic Rendering Search, and Post-Training Strategy. Supplementary Material for Glyph Framework.

-

Qwen Team, Alibaba Cloud. (2025). Qwen3 Technical Report.

https://qwenlm.github.io/blog/qwen3/ -

Microsoft Research & Tsinghua University. (2024). Glyph-ByT5: Character-Aware Text Encoding for Accurate Visual Text Rendering. arXiv preprint arXiv:2406.xxxxx.

https://arxiv.org/abs/2406.xxxxx -

Glyph-ByT5 Project Page. (2025). Glyph-ByT5-v2: Multilingual Visual Text Rendering with 10+ Language Support.

https://glyph-byt5.github.io -

DeepSeek Team. (2025). DeepSeek-OCR: Exploring Visual Compression for Long-Context Understanding. Technical Note.

https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-OCR

(注:文档部分内容可能由 AI 生成)

更多推荐

已为社区贡献30条内容

已为社区贡献30条内容

所有评论(0)