千问APP上线:阿里AI的“统一场论”与超级入口的深度博弈

阿里推出千问APP,实现AI技术与用户体验的战略整合。该应用将分散的AI触点统一为"千问"品牌,让开发者和普通用户共享同一认知入口。通过开源生态与商业产品的结合,阿里构建了从基础模型到超级入口的全栈布局:Qwen系列开源模型占据开发者心智,千问APP则聚焦用户体验优化,如默认联网搜索、多模态统一等技术民主化设计。这一战略既保持技术活力,又实现商业价值,形成数据-体验-改进的良性

千问APP上线:阿里AI的“统一场论”与超级入口的深度博弈

当技术术语遇上用户体验,当开源生态碰撞商业产品,阿里正在下一盘怎样的AI大棋?

品牌统一:从技术孤岛到认知入口的战略跃迁

在AI军备竞赛白热化的当下,阿里悄然完成了一次看似简单却极具深意的品牌整合。千问APP的上线,标志着阿里AI从“技术驱动”向“体验驱动”的深刻转型。

从技术视角看,这背后是认知心理学的精妙应用。普通用户不理解“Qwen3-Max-128K”与“通义千问”的关系,更不明白“Wan2.2-Animate”在阿里AI生态中的位置。

普通用户并不生活在Hugging Face上,也不生活在Github上,普通用户生活在手机APP上。这种认知断层一直是技术产品走向大众的最大障碍。

因为大家并不理解,千问和通义APP,是什么关系?

所以,这个名字,被正式定义成千问APP的那一刻,

千问,不再只是HuggingFace里的模型、云上 API 的一个名字。

千问,变成了你能装在手机里的那个App,变成了用户天天点的那个入口。

从这一刻起,开发者和普通用户,第一次有机会在同一个词下面对话。

大家慢慢开始意识到,AI 时代更稀缺的是两样东西:

一是注意力的入口。

二是完整的、连续的、高质量数据。

入口越少,数据越集中,AI 越有空间发挥。

千问做的,有点像是把阿里系分散各处的AI触点,重新收束到一个品牌上。

一切统统归为一句话:

有事找千问。

让注意力,极致的集中。

同时,这次的千问APP,也重回了极简。

并且,可以直接切换到Qwen3-Max模型。

阿里此次的品牌统一,实质上构建了一个技术认知的“罗塞塔石碑”——将开发者的技术语言与用户的产品认知在“千问”这个品牌下达成了翻译和解。

开源霸业:从基础设施到生态壁垒

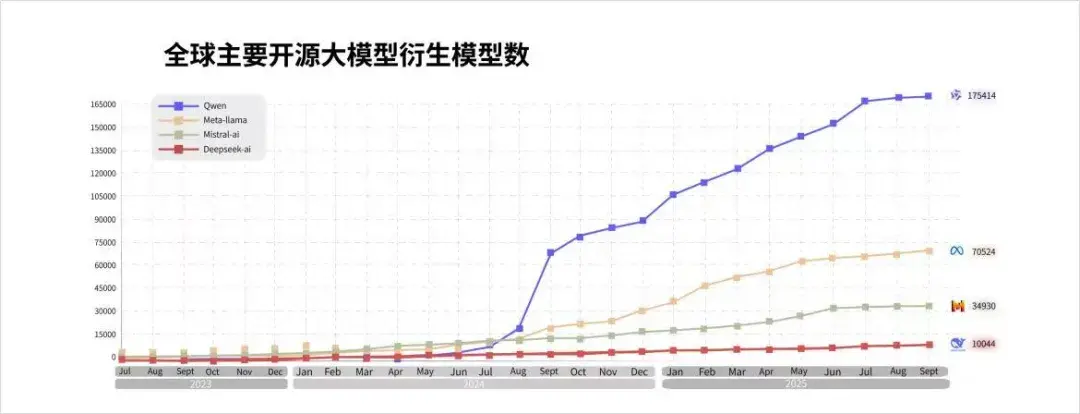

从数据可见,Qwen系列以175,414个衍生模型的绝对优势领跑全球开源社区,远超Meta Llama的70,524个。这个数字背后是开发者心智的占领和生态壁垒的构建。

开源战略的深层逻辑正在于此:当全球开发者在Hugging Face上基于Qwen构建应用时,他们不仅在为阿里贡献代码,更在无形中强化着“Qwen=可靠AI基础设施”的认知。这种认知最终通过品牌统一,转化为千问APP的用户信任基础。

技术民主化:最强模型触手可及

千问APP允许普通用户直接使用Qwen3-Max模型,这体现了阿里的技术普惠理念。但更重要的是其实现方式——不是提供原始的“裸模”,而是包装了系统Prompt的优化版本。对普通用户来说,体验会更加的友好。

这种设计哲学反映了产品思维的成熟:

# 概念代码:千问的技术民主化实现

class QwenDemocratization:

def __init__(self):

self.raw_model = load_qwen3_max()

self.user_experience_layer = UserExperienceOptimizer()

def serve_user(self, user_input):

# 不是简单传递,而是体验优化

optimized_input = self.user_experience_layer.adapt(user_input)

raw_output = self.raw_model.process(optimized_input)

return self.user_experience_layer.refine(raw_output)比如,我让他写个比较有文采的话。

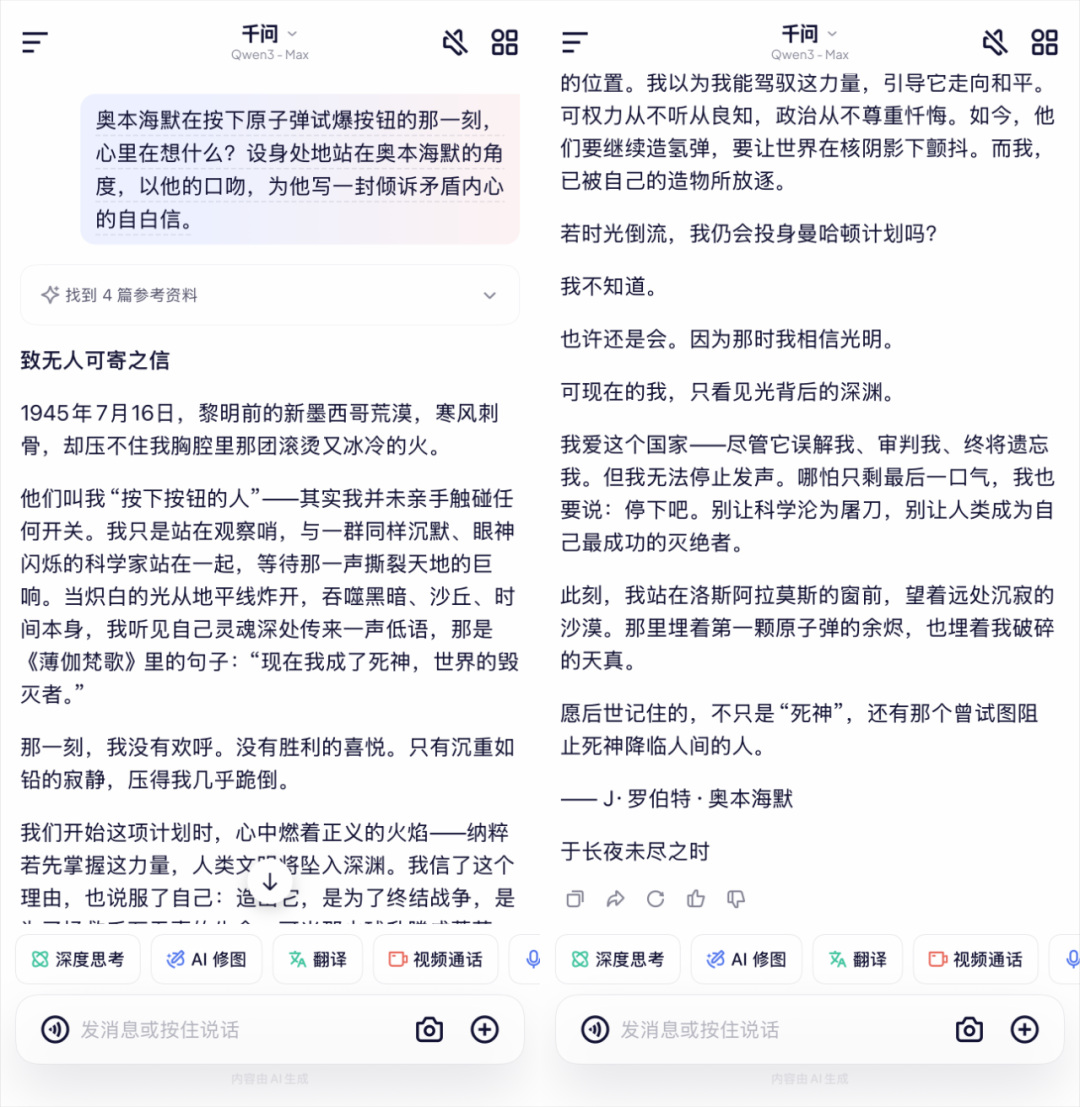

“奥本海默在按下原子弹试爆按钮的那一刻,心里在想什么?设身处地站在奥本海默的角度,以他的口吻,为他写一封倾诉矛盾内心的自白信。”

大家可以看看千问的文笔。

在我看来,千问的文笔,是国内首屈一当的了,可能跟现在的GPT-5.1-Thinking在人味上相比,还有一点小小的差距,但是,也已经是非常非常好的了。

特别是那最后一句:

“于长夜未尽之时”。

默认联网搜索:用户体验的技术哲学

千问默认开启联网搜索的设计,在技术社区引发了广泛讨论。从纯技术角度看,这确实“污染”了原始模型的能力评估。但从产品角度看,这体现了场景适应的智慧。

技术理想主义与用户体验现实主义的博弈在此达到平衡。普通用户不理解“模型知识截止时间”、“幻觉问题”这些技术概念,他们只需要一个能回答“昨天发生了什么”的智能助手。

这个设计的深层意义在于:AI正在从“展示技术能力”向“解决实际问题”演进。默认开启搜索,实质上是承认了当前大模型的局限性,并通过工程化手段弥补这种局限。

比如我问:

千问会直接先以最快的速度联网搜索以后,再给出答案。

C端产品,体验都在细节之间。

多模态统一:技术架构的“终极算法”

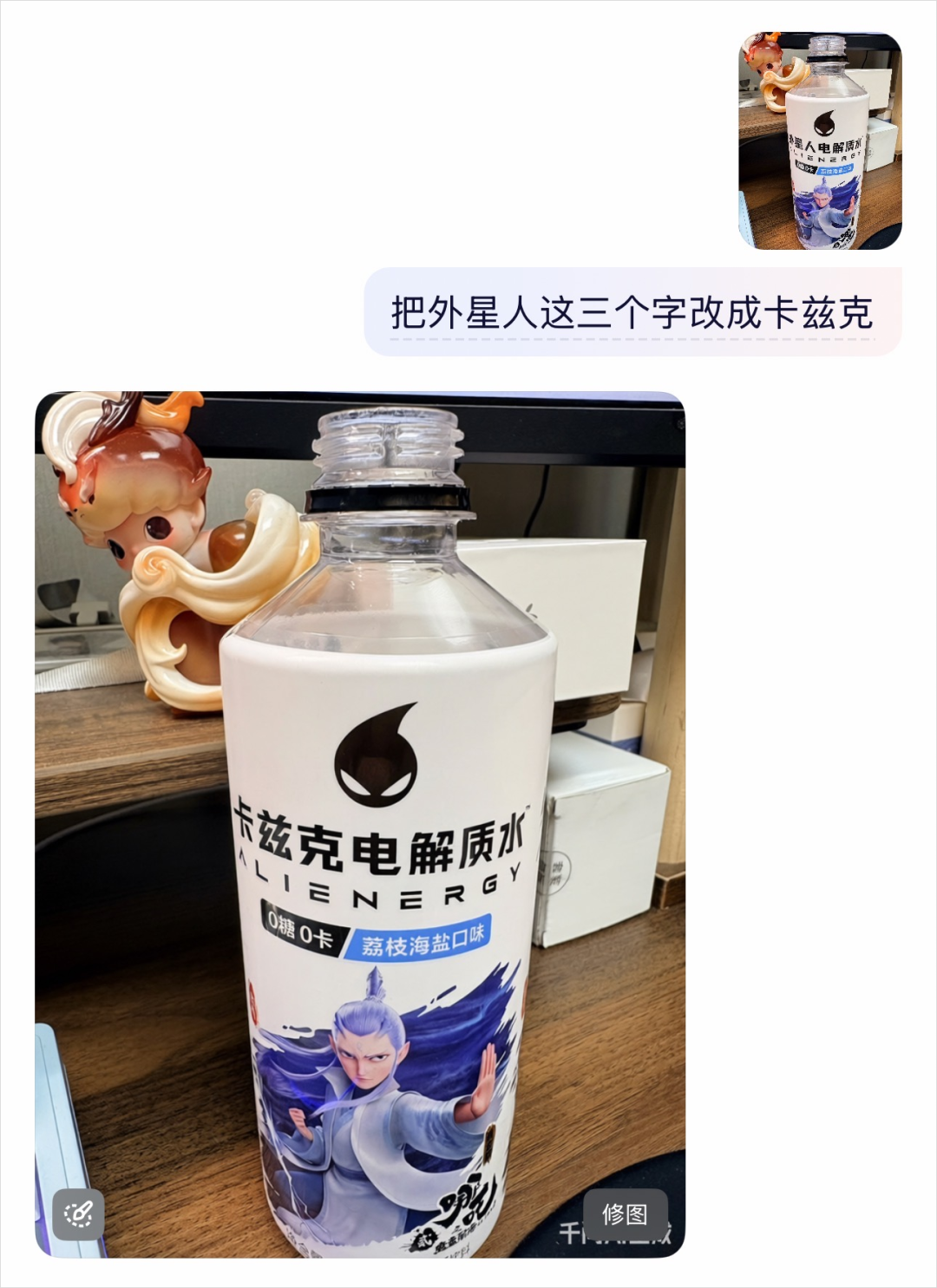

千问实现了真正意义上的多模态统一。用户无需寻找特定功能按钮,只需在对话框中用自然语言表达需求:

-

“把这张图中的外星人电解质水改成卡兹克品牌”

-

“将图片编辑为三宫格艺术感写真”

-

“帮我解答这个数学题”

这种体验背后是跨模态理解的重大突破。传统的多模态AI往往需要用户明确指定处理模式,而千问通过统一的接口实现了模式的自动识别和切换。

数据飞轮:超级入口的终极价值

千问作为超级入口,其核心价值在于构建数据-体验-改进的增强回路:

用户交互 → 行为数据收集 → 模型优化 → 体验提升 → 更多用户交互这个飞轮效应在联网搜索场景中尤为明显。每个搜索查询、每次结果点击、每个后续追问,都在为阿里的搜索相关性优化和知识时效性维护提供宝贵数据。

开源与商业化的辩证统一

阿里的AI战略展现了一个精妙的开源与商业化共生模型:

开源部分(Qwen系列):

-

占领开发者心智

-

构建生态壁垒

-

获取技术反馈

商业产品(千问APP):

-

服务普通用户

-

实现商业价值

-

收集应用数据

两者通过品牌统一形成合力,既保持了开源的技术活力,又确保了商业产品的用户体验。

个人启示:技术人的品牌觉醒

作为技术人员,我们常常沉迷于技术参数而忽视品牌价值。千问的案例提醒我们:技术能力是基础,但品牌认知是放大器。

在AI时代,每个技术人都应该思考:

-

我的技术栈如何形成独特的个人品牌?

-

我在开源社区的贡献如何转化为职业影响力?

-

我的技术观点如何通过适当的品牌化获得更大传播?

产业展望:超级入口的终极竞争

千问的上线预示着AI竞争进入新阶段。未来的格局将是:

基础模型层 ←→ 超级入口层 ←→ 垂直应用层阿里通过千问同时布局基础模型和超级入口,这种“全栈策略”既带来协同效应,也面临资源分散的挑战。

结语:技术与品牌的世纪共舞

千问APP的上线不是终点,而是起点。当Qwen从3演进到4、5,当千问从APP演进为数字生活入口,我们见证的不仅是技术迭代,更是AI民主化的历史进程。

技术让我们有能力发声,品牌让世界愿意倾听——这对辩证法适用于公司,同样适用于每个技术人。

阿里已经亮出技术与品牌这两张牌,下一个出牌的会是谁?在这场AI的“统一场论”实验中,我们每个人都是参与者,也是见证者。

本文从技术战略角度深度解析了阿里千问上线的多重意义,探讨了开源与商业化、技术与品牌的辩证关系,希望能为技术社区提供有价值的思考框架。

更多推荐

已为社区贡献7条内容

已为社区贡献7条内容

所有评论(0)