【收藏学习】混合专家模型(MoE)深度解析:大模型稀疏化革命与实战应用(下)

混合专家模型(MoE)通过"专家分工+智能路由"的创新架构,解决大模型规模与效率矛盾。文章详解负载均衡策略(KeepTopK、辅助损失、容量限制)、视觉模型适配(V-MoE、Soft-MoE)及算力优势(活动参数vs稀疏参数)。从Switch Transformer到Vision-MoE,MoE实现"小算力、大性能",已成为大模型领域关键技术,未来将继续推动模型稀疏化发展,突破算力限制。

四、负载均衡:让每个专家都 “物尽其用”

负载均衡是 MoE 训练的核心技术难点,也是决定模型性能的关键。本节将详细介绍三种主流的负载均衡策略:KeepTopK 策略、辅助损失函数、专家容量限制。

4.1 KeepTopK 策略:引入随机性的 “公平分配”

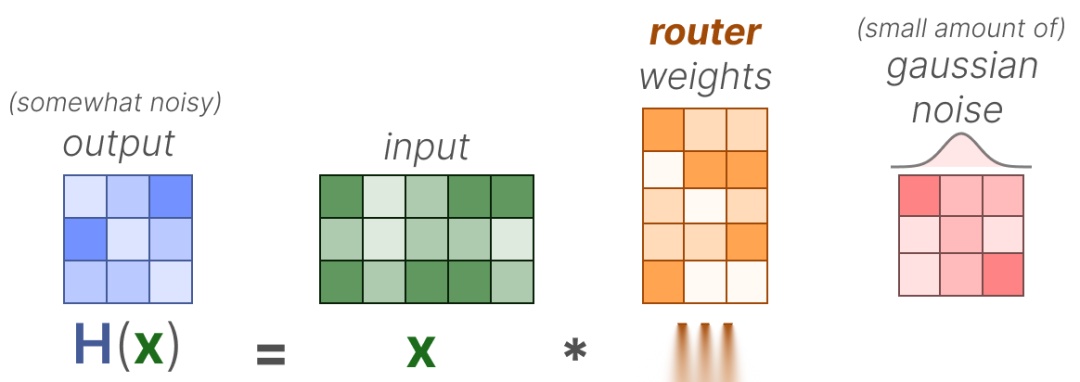

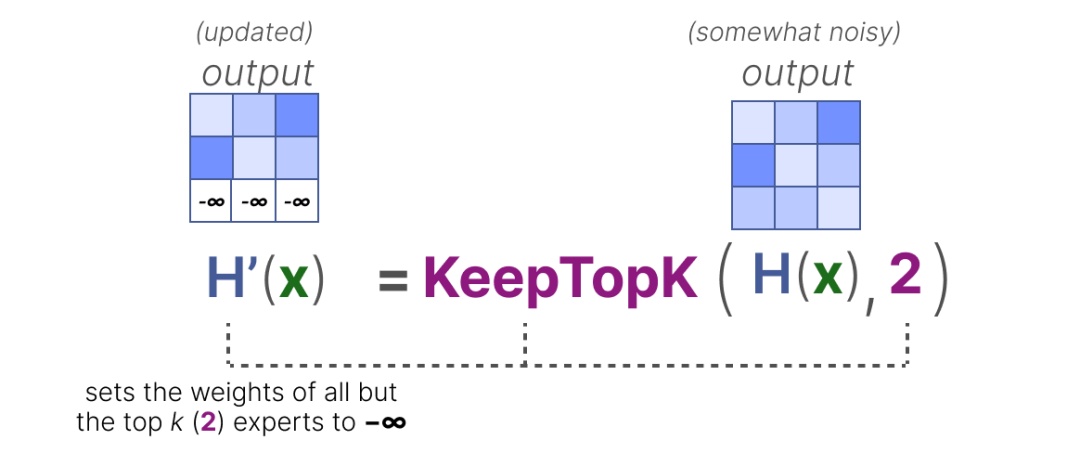

KeepTopK 是最基础也最常用的负载均衡策略,核心思想是 “引入噪声 + 强制选优”,避免路由器过度依赖热门专家。

(1)核心步骤

- 引入高斯噪声:在计算适配分数时,加入少量可训练的高斯噪声(),打破热门专家的分数垄断:

- 强制选择 Top-k 专家:将非 Top-k 专家的分数设为,使得这些专家在 SoftMax 计算中概率为 0,无法被选中:

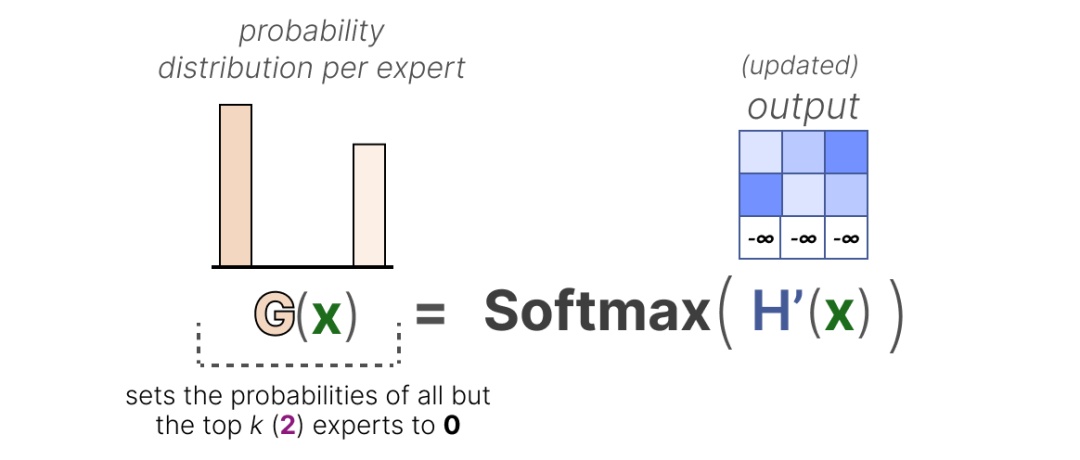

- 概率归一化:对 Top-k 专家的分数重新计算 SoftMax,确保概率和为 1:

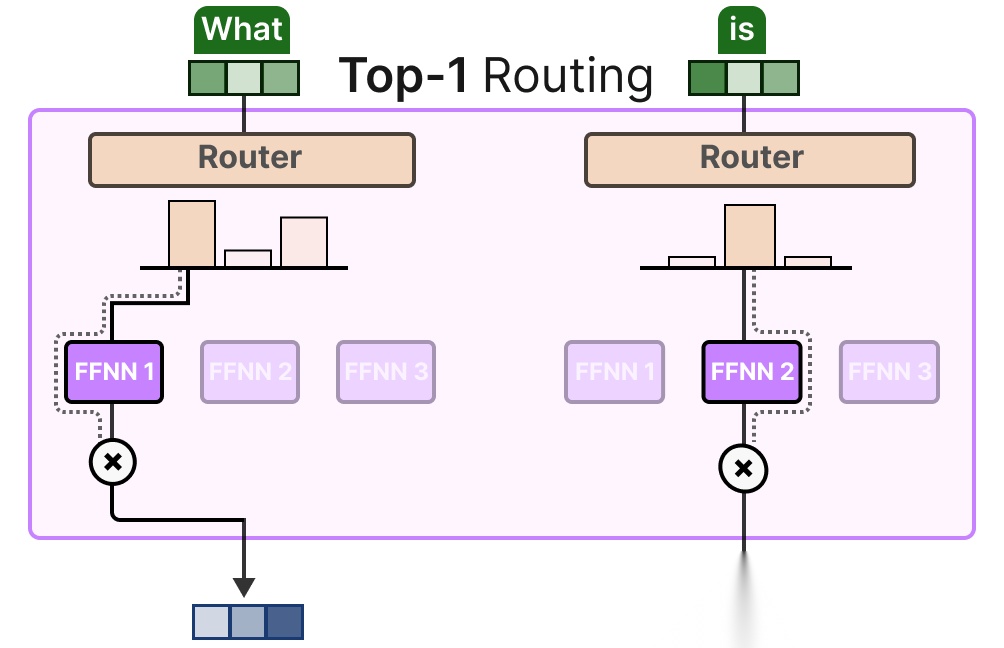

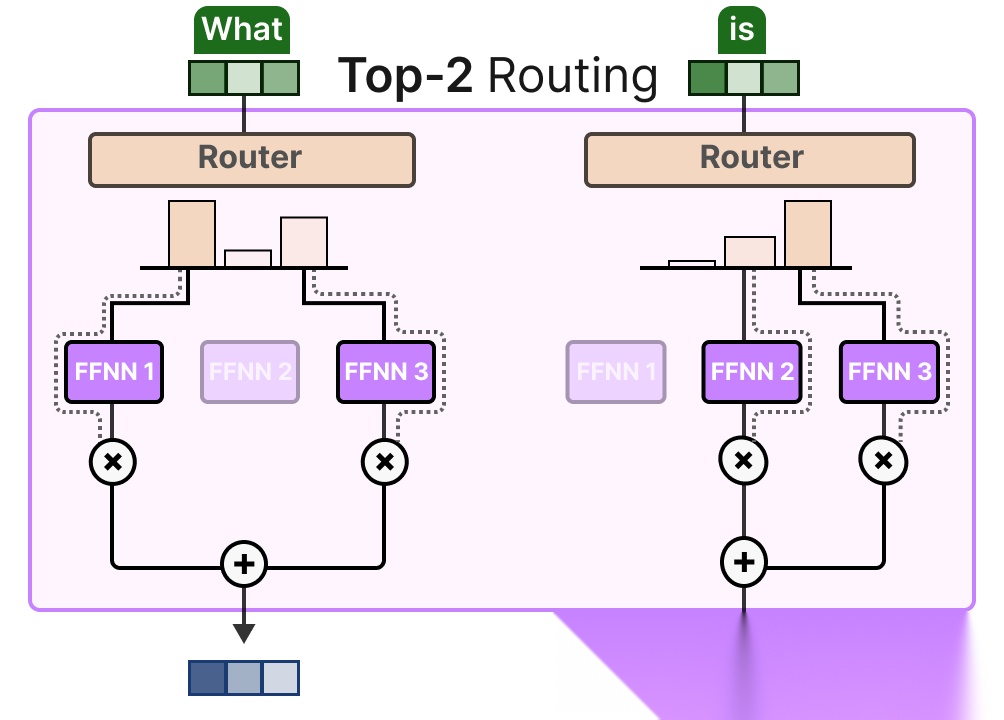

(2)Token Choice:Top-1 vs Top-k 路由

- Top-1 路由:每个 token 仅分配给 1 个专家(如 Switch Transformer),计算成本最低,但可能丢失多专家协同的优势;

- Top-k 路由(k≥2):每个 token 分配给 k 个专家,加权合并输出,灵活性更高,可融合多专家知识,但计算成本略有增加。

图12:Top-1与Top-2路由模式对比

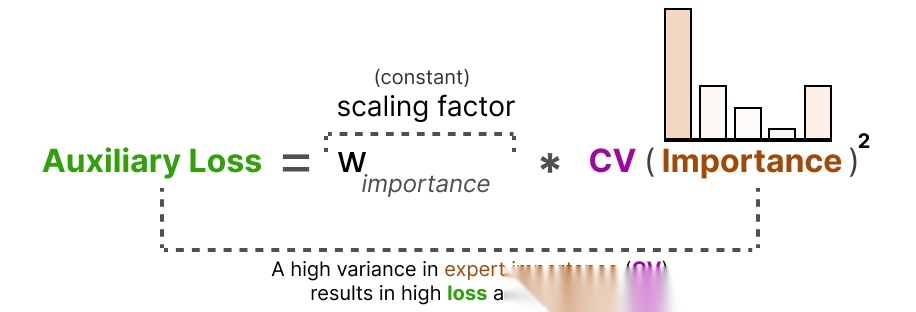

4.2 辅助损失函数:用数学约束实现均衡

仅靠策略调整难以完全解决负载均衡问题,因此研究者在主损失(如交叉熵损失)之外,引入 “辅助损失(Auxiliary Loss)”,将 “专家使用均匀性” (各个专家模块被激活的频率是否均衡。它衡量的是:模型是否公平地利用了所有专家,而不是偏向某几个专家。)纳入模型优化目标

(1)核心逻辑

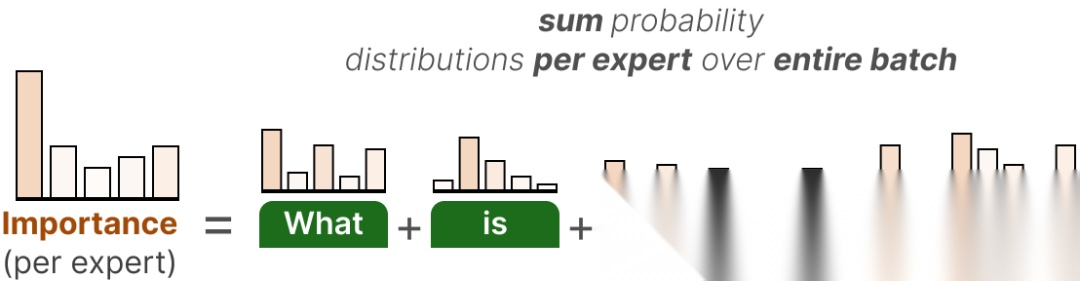

通过计算所有专家的 “使用重要性差异”(不同专家对模型最终输出的贡献程度的高低),迫使模型降低差异,实现公平分配。具体步骤如下:

步骤 1:计算专家的重要性分数

对一个训练批次(batch)中的所有 token,统计每个专家被选中的概率总和,作为该专家的 “重要性分数”:

其中为批次中 token 的数量,为第个 token 选择第个专家的概率。

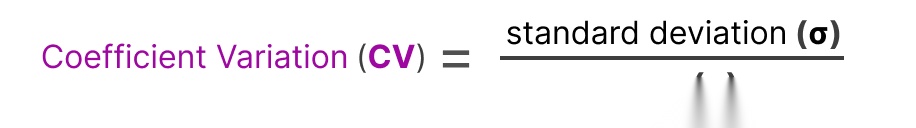

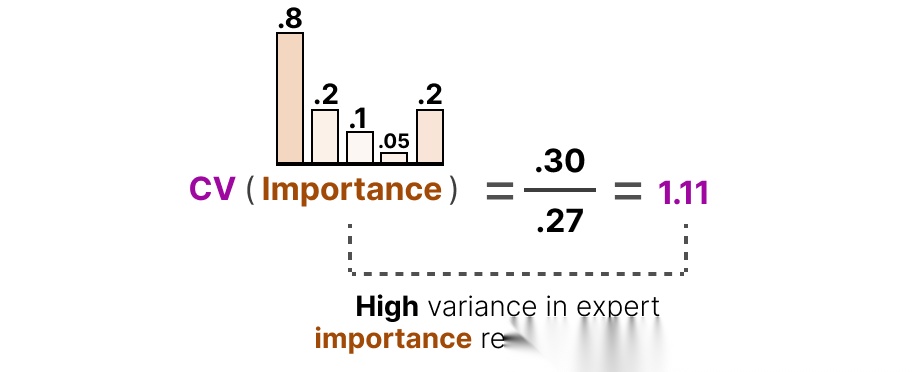

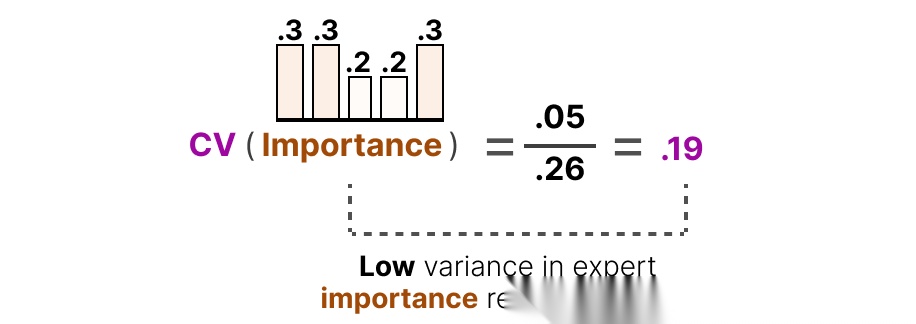

步骤 2:计算变异系数(CV)

变异系数用于衡量所有专家重要性分数的离散程度,计算公式为:

其中为重要性分数的标准差,为重要性分数的均值。

CV 值越高,说明专家使用越不均衡。

CV 值越低,说明使用越均匀。

步骤 3:构建辅助损失

辅助损失与 CV 的平方成正比,目的是最小化 CV 值:

其中为权重系数(超参数,通常设为 0.1~0.5),用于平衡主损失与辅助损失的重要性。

步骤 4:整体优化目标

模型的最终损失为核心损失与辅助损失之和:

通过这一机制,模型在优化主任务性能的同时,会主动降低专家使用的不均衡性,确保每个专家都能获得足够的训练数据。

图13:变异系数与专家均衡性的关系

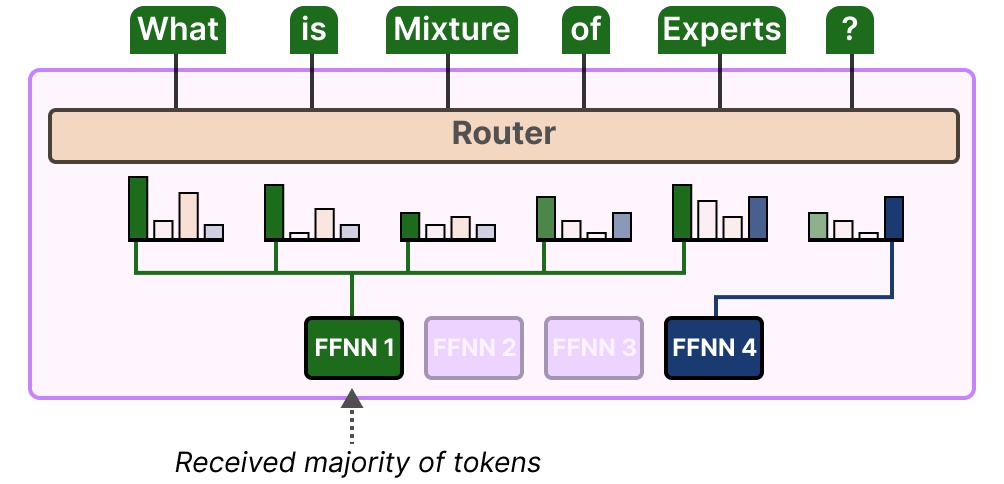

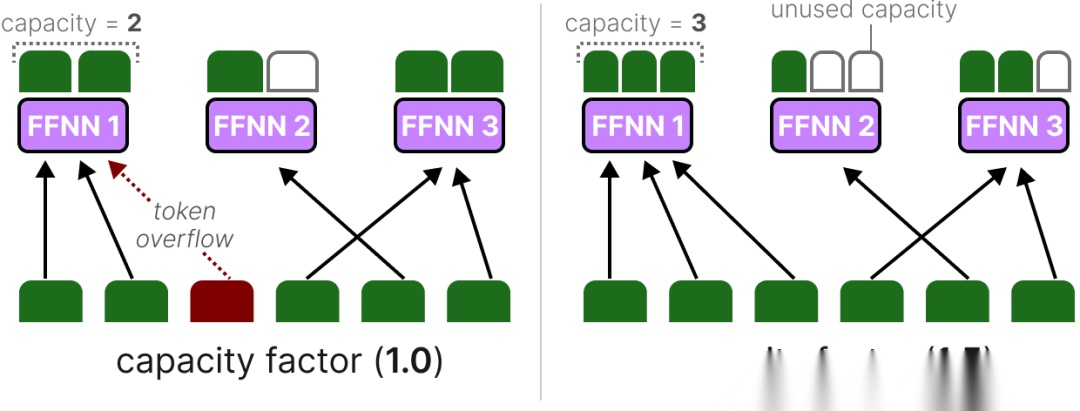

4.3 专家容量:限制 “工作量” 的硬性约束

负载不均衡不仅体现在 “选择哪些专家”,还体现在 “每个专家处理多少 token”。即使专家被选中的次数相近,若大量 token 集中路由到某几个专家,仍会导致训练不充分。

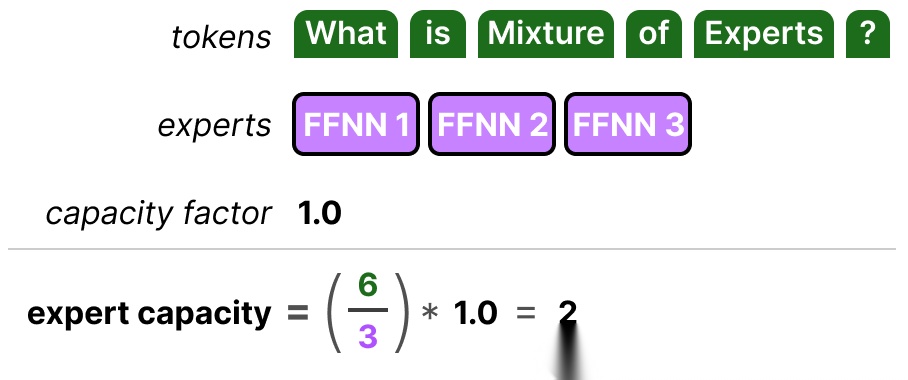

(1)专家容量的定义

专家容量(Expert Capacity)是指单个专家在一个批次中最多能处理的 token 数量,设为。当某专家处理的 token 数量达到时,后续分配给该专家的 token 会被路由到次优专家。

(2)容量计算与调整

专家容量通常由 “容量因子(Capacity Factor)” 控制,计算公式为:

其中:

- 为批次中 token 的总数;

- 为每个 token 选择的专家数(Top-k);

- 为专家数量;

- 为容量因子(超参数,通常设为 1.0~1.2)。

(3)Token 溢出处理

若所有候选专家均达到容量上限,剩余 token 将跳过当前 MoE 层,直接进入下一层(称为 Token Overflow)。为减少溢出对性能的影响,通常需合理设置容量因子:过大会浪费算力,过小会导致大量溢出。

图14展示了当专家模块的溢出情况,FFNN1(左)承担了大部分的tokens任务,从而降低了整体的性能。

图14:专家容量限制与Token溢出示意图

4.4 Switch Transformer:简化 MoE 的负载均衡方案

Switch Transformer 是最早解决 MoE 训练不稳定性的经典架构,其核心贡献是通过 “简化路由 + 优化容量控制”,降低 MoE 的实现难度,同时提升训练稳定性。

(1)核心改进:Top-1 路由简化

Switch Transformer 采用 Top-1 路由策略,每个 token 仅分配给 1 个专家,基于假设:“每个 token 的处理需求可由单个专家满足”。这一简化大幅降低了路由计算成本,同时减少了负载均衡的复杂度,专家容量的组成部分很简单:

(2)容量因子的自适应调整

Switch Transformer 将容量因子作为核心超参数,允许用户根据硬件资源和任务需求灵活调整:

- 当硬件资源充足时,增大,提升专家容量,减少 Token 溢出;

- 当硬件资源有限时,减小,牺牲少量溢出,降低显存占用。

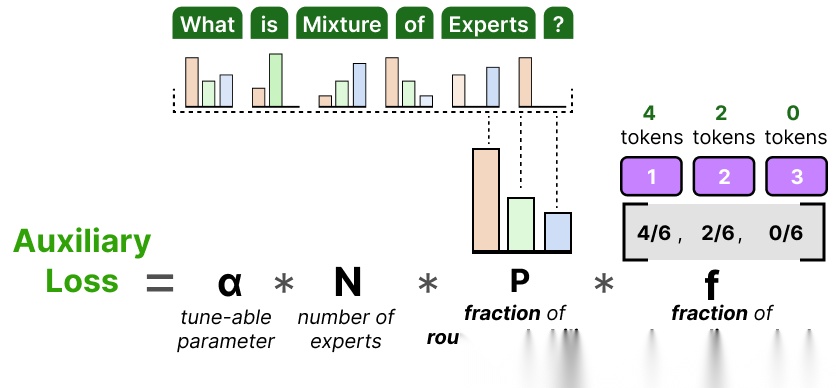

(3)简化的辅助损失

Switch Transformer 不再使用复杂的数学方法(比如变异系数)衡量专家使用是否均衡,而是采用一种更直接的方法: 看路由器的分配意图和专家实际处理情况之间的差距,即:

- 路由器原本“打算”分配给每个专家多少 token(这是概率)

- 实际上每个专家“真的”处理了多少 token(这是结果)

其中:

- 为路由器为第个专家分配的概率均值;

- 为第个专家实际处理的 token 比例;

- 为权重系数。

目标是让和均接近,实现 token 的均匀分配。

图15:Switch Transformer的切换层结构

五、视觉模型中的 MoE:从文本到图像的跨领域扩展

MoE 并非语言模型的 “专属技术”。视觉模型(如 ViT)基于 Transformer 架构,同样面临 “规模扩大→算力飙升” 的困境,因此 MoE 的稀疏机制可自然迁移至视觉领域,实现性能与效率的平衡。

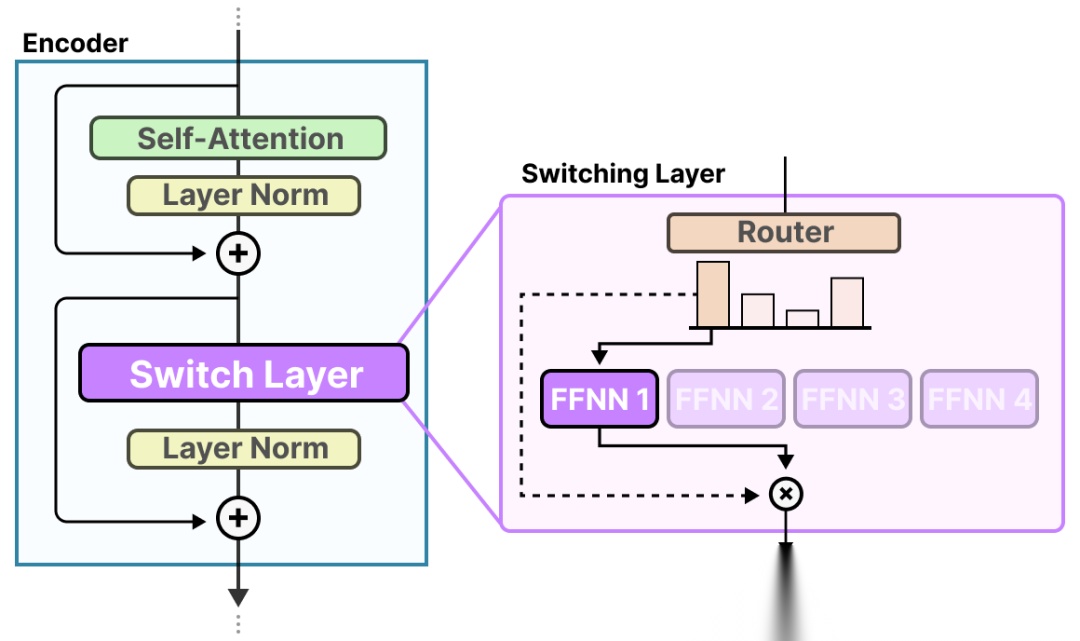

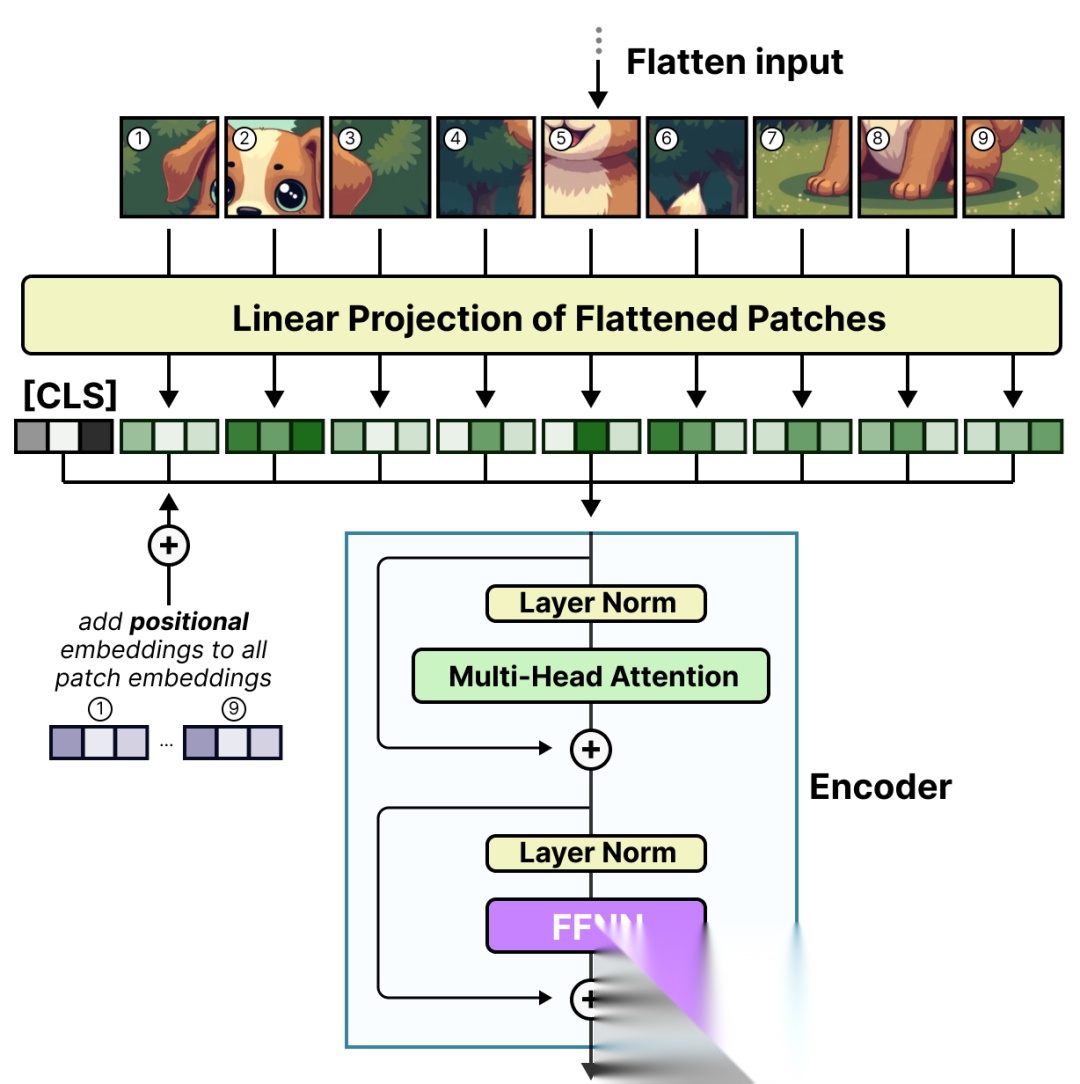

5.1 ViT 与 MoE 的适配性基础

ViT(Vision Transformer)的核心思想是 “将图像切分为 patch(图像块),并将 patch 视为‘视觉 token’,采用与文本 Transformer 相同的方式处理”。这一特性使得 ViT 与 MoE 的融合极为自然:

- 文本 MoE:路由机制分配 “文本 token” 给专家;

- 视觉 MoE:路由机制分配 “图像 patch” 给专家。

图16:文本token与图像patch的对应关系

这些 patch(或 token)会被映射为 embedding(并加上额外的位置 embedding),然后送编码器中,ViT 的基础架构如下,其中 FFNN 层可直接替换为 MoE 层:

图17:ViT的基础架构示意图

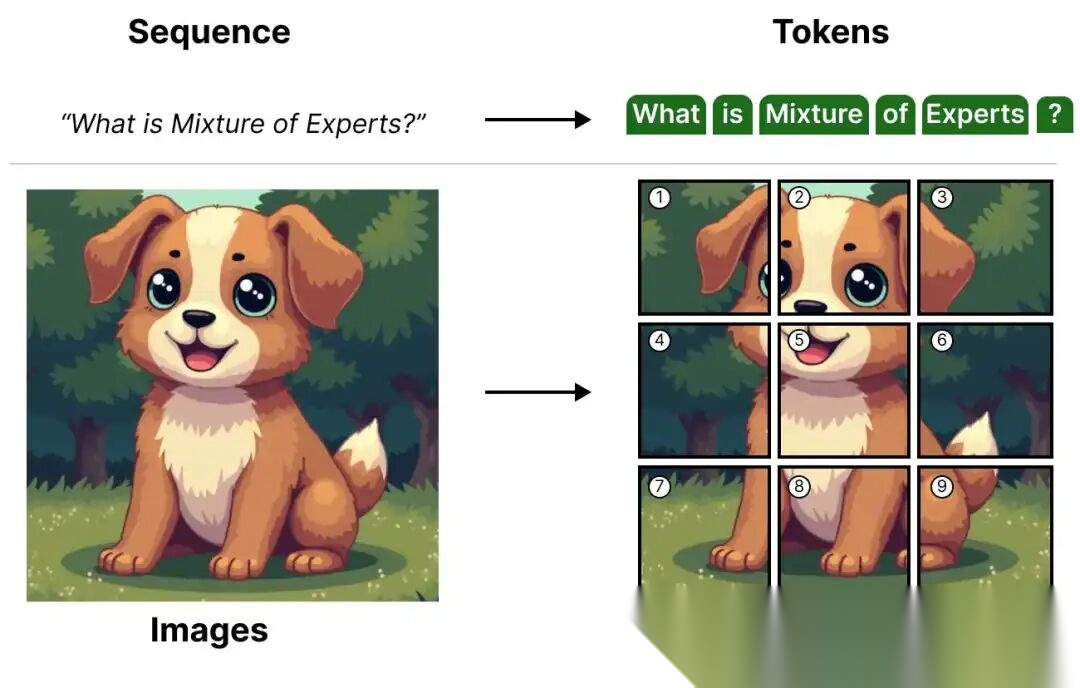

5.2 Vision-MoE(V-MoE):图像领域的首个 MoE 方案

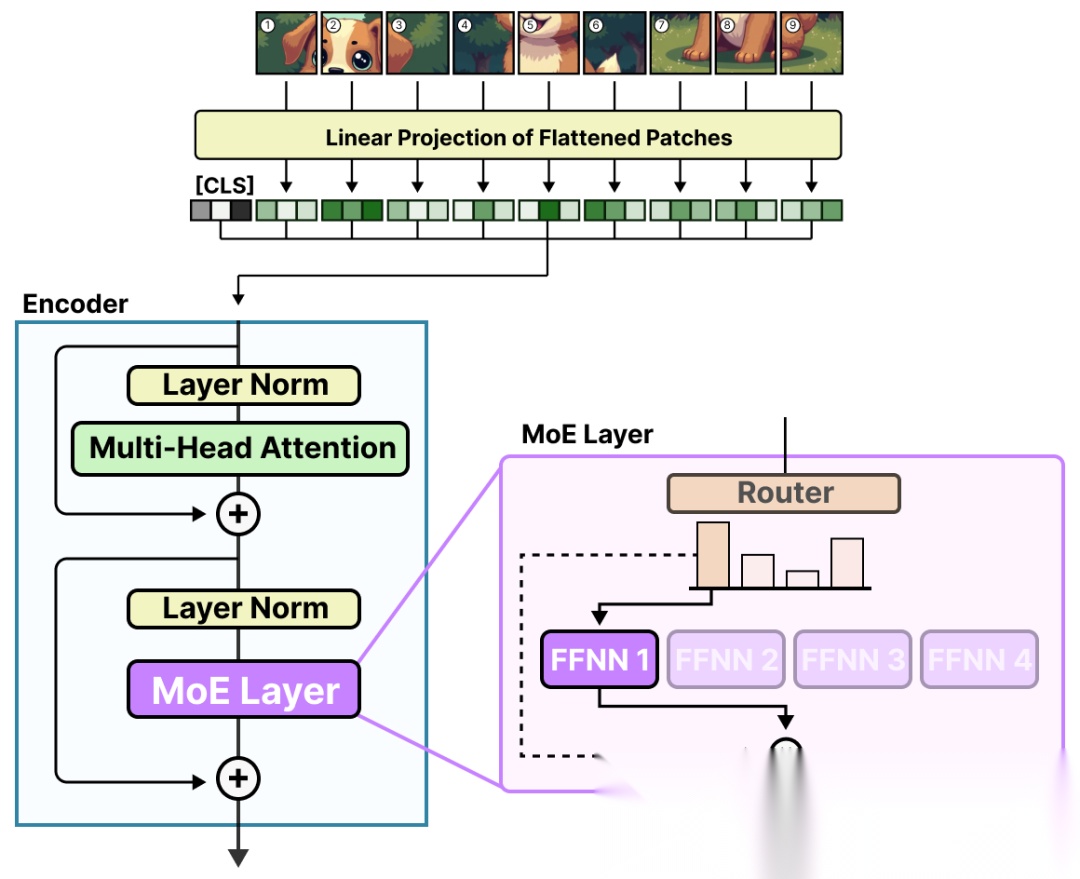

Vision-MoE 是最早在图像模型中实现 MoE 的经典方案,其核心是 “用稀疏 MoE 层替代 ViT 中的稠密 FFNN 层”,同时针对图像处理场景优化负载均衡策略。

(1)核心架构改进

V-MoE 的架构与 ViT 一致,仅将编码器中的 FFNN 层替换为 “路由器 + 多个专家” 的 MoE 层:

图18:V-MoE的架构示意图

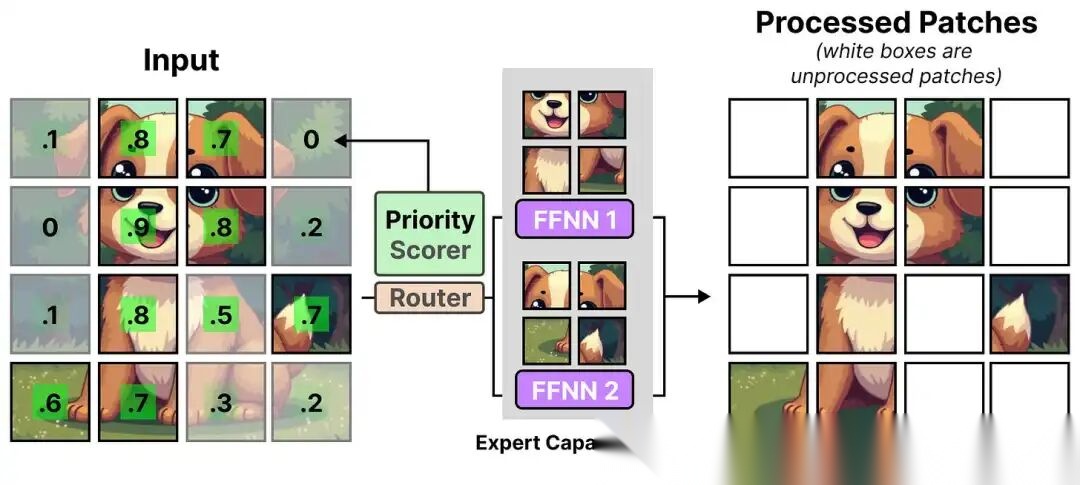

(2)针对图像的负载均衡优化:优先路由(Priority Routing)

图像处理的特殊挑战是:图像 patch 数量多(一张 224×224 图像切分为 16×16 patch 后,共 196 个 patch),若每个专家容量过小,会导致大量重要 patch 被丢弃。

V-MoE 的解决方案是 “优先路由”:

- 为每个 patch 计算 “重要性分数”(图19左,基于 patch 的信息熵或显著性);

- 优先将重要性高的 patch 分配给专家处理;(图19中)

- 仅当重要 patch 处理完毕后,再分配次要 patch,确保关键信息不丢失。(图19右)

图19:V-MoE的优先路由示意图

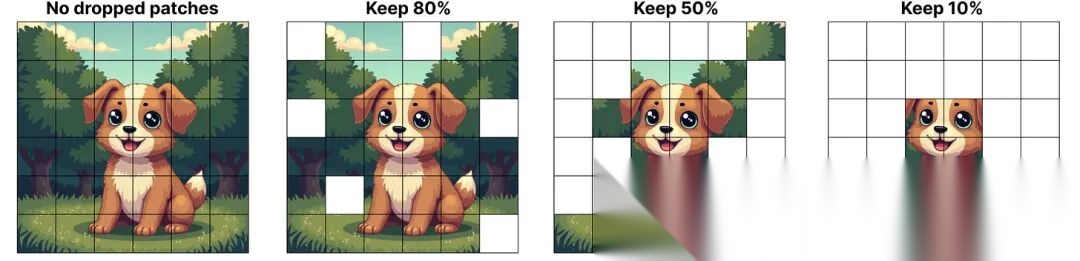

实验验证:即使仅处理 50% 的 patch,V-MoE 通过优先路由仍能保持 90% 以上的性能,大幅降低了计算成本。

图20:优先路由的性能保持效果

5.3 Soft-MoE:解决 patch 丢失的 “软分配” 方案

V-MoE 的优先路由虽能减少重要 patch 丢失,但仍存在 “未处理 patch 信息浪费” 的问题。Soft-MoE 提出 “软分配” 机制,将离散的 patch 分配改为 “加权混合分配”,让所有 patch 的信息都能参与计算。

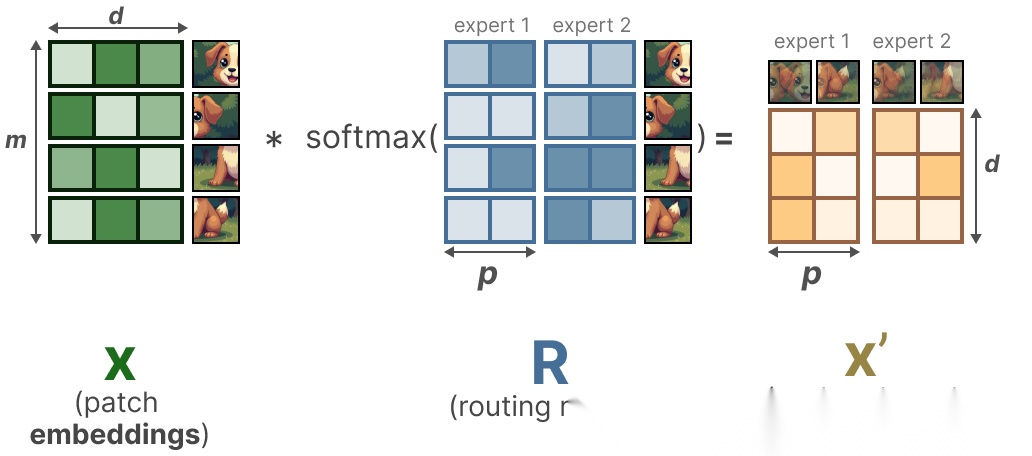

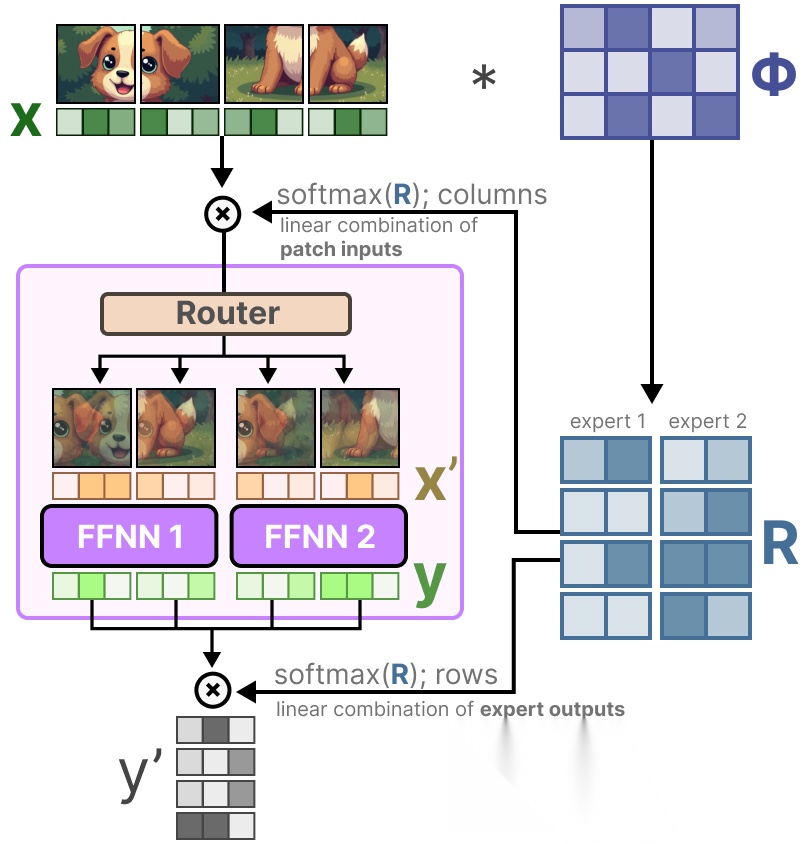

(1)核心创新:软路由机制

Soft-MoE 的路由过程分为两步,核心是 “patch 混合→专家处理→输出融合”:

-

patch 混合:将输入 patch 的 embedding 矩阵(维度为,为 patch 数量)与可学习矩阵(维度为)相乘,得到路由矩阵(维度为,为专家数量),表示每个 patch 与专家的关联程度;

-

软分配:对按列做 SoftMax,得到权重矩阵,每个 patch 的 embedding 更新为所有 patch 的加权平均:

-

专家处理与融合:更新后的分配给所有专家处理,输出再与按行做 SoftMax 后的权重矩阵融合,得到最终结果。

(2)优势:无信息丢失的稀疏计算

Soft-MoE 通过 “软分配” 避免了 patch 丢弃,同时保留了 MoE 的稀疏特性(专家仅处理混合后的关键信息),在图像分类、目标检测等任务中,性能优于传统 ViT 和 V-MoE。

图21:Soft-MoE的软路由流程

六、活动参数 vs 稀疏参数:MoE 的算力优势本质

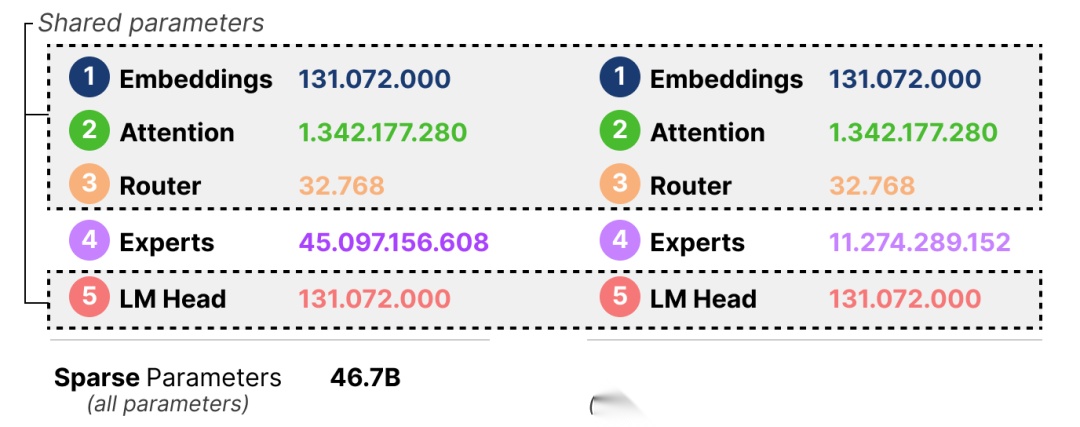

MoE 之所以能实现 “大模型能力 + 小模型效率”,核心是其独特的 “参数激活机制”—— 模型包含大量 “稀疏参数”(加载时需全部加载),但推理时仅激活少量 “活动参数”(参与计算的参数)。本节以 Mixtral 8x7B 为例,深入解析这一机制。

6.1 核心概念辨析

- 稀疏参数(Sparse Parameters):MoE 模型的总参数,包括所有专家的参数、路由器参数及共享参数(如 embedding 层、注意力层),加载模型时需全部存入显存(VRAM);

- 活动参数(Active Parameters):推理时实际被激活的参数,仅包括被选中的少数专家参数、路由器参数及共享参数,参与计算的参数量远小于稀疏参数。

6.2 Mixtral 8x7B 的参数对比实例

Mixtral 8x7B 是当前最流行的 MoE 模型之一,其参数构成如下:

- 专家数量:8 个,每个专家参数规模为 5.6B(而非 7B);

- 共享参数:embedding 层(131M)、注意力层(1.34B)、路由器(32K)、LM Head(131M);

- 稀疏参数总量:;

- 活动参数总量:推理时采用 Top-2 路由,激活 2 个专家,故活动参数为。

图22:Mixtral 8x7B的参数构成对比

6.3 算力优势的核心逻辑

Mixtral 8x7B 的实例清晰展示了 MoE 的算力优势:

- 显存需求:加载时需容纳 46.7B 稀疏参数,显存需求略高于稠密模型;

- 计算需求:推理时仅需计算 11.3B 活动参数,计算成本与 11B 规模的稠密模型相当;

- 性能表现:由于稀疏参数达 46.7B,模型的表征能力接近 50B 规模的稠密模型,实现 “11B 算力→50B 性能” 的跨越。

这一机制的本质是:用 “显存换算力”,通过加载更多参数(稀疏参数)提升模型能力,同时通过稀疏激活控制计算成本,完美解决了大模型 “规模与效率” 的矛盾。

七、总结与展望

混合专家模型(MoE)通过 “专家分工 + 智能路由” 的核心思想,为大模型的性能提升与效率优化提供了革命性解决方案。从本质上看,MoE 并非全新的模型架构,而是对传统 Transformer 的 “稀疏化改造”—— 通过拆分 FFNN 为多个专家,引入路由机制实现精准任务分配,再通过负载均衡技术确保所有专家高效协同,最终实现 “规模扩大、成本可控、性能提升” 的目标。

核心贡献回顾

- 突破算力瓶颈:通过稀疏激活机制,让模型在有限计算资源下支持更大规模,解决了稠密模型 “规模与效率” 的矛盾;

- 提升泛化能力:多个专家分工协作,可捕捉更细粒度的任务特征,适配多样化的输入场景;

- 跨领域迁移性:从语言模型(LLMs)到视觉模型(ViT),MoE 的核心机制可灵活迁移,适配不同模态的任务需求;

- 工程化落地成熟:以 Mixtral 8x7B、Switch Transformer、V-MoE 为代表的模型,验证了 MoE 在实际场景中的可行性与优越性。

未来研究方向

- 路由机制优化:当前路由仍依赖简单的概率分配,未来可引入强化学习、注意力机制等,提升路由的精准性;

- 动态专家配置:根据输入场景自适应调整专家数量和容量,进一步提升计算效率;

- 多模态 MoE:探索 MoE 在语音、视频等多模态任务中的应用,实现跨模态的稀疏协同;

- 轻量化部署:针对边缘设备,优化 MoE 的显存占用和推理速度,推动 MoE 的工业化落地。

如今,MoE 已从最初的尝试性技术,成为大模型领域的 “标配组件”。无论是 LLaMA-MoE、GPT-4(疑似采用 MoE 架构)等语言模型,还是 V-MoE、Soft-MoE 等视觉模型,都印证了 MoE 的巨大潜力。对于领域从业者而言,深入理解 MoE 的核心机制,不仅能为模型优化提供新思路,更能把握大模型发展的核心趋势 ——“稀疏化” 将是未来大模型突破算力限制的关键方向。

最后

为什么要学AI大模型

当下,⼈⼯智能市场迎来了爆发期,并逐渐进⼊以⼈⼯通⽤智能(AGI)为主导的新时代。企业纷纷官宣“ AI+ ”战略,为新兴技术⼈才创造丰富的就业机会,⼈才缺⼝将达 400 万!

DeepSeek问世以来,生成式AI和大模型技术爆发式增长,让很多岗位重新成了炙手可热的新星,岗位薪资远超很多后端岗位,在程序员中稳居前列。

与此同时AI与各行各业深度融合,飞速发展,成为炙手可热的新风口,企业非常需要了解AI、懂AI、会用AI的员工,纷纷开出高薪招聘AI大模型相关岗位。

最近很多程序员朋友都已经学习或者准备学习 AI 大模型,后台也经常会有小伙伴咨询学习路线和学习资料,我特别拜托北京清华大学学士和美国加州理工学院博士学位的鲁为民老师给大家这里给大家准备了一份涵盖了AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频 全系列的学习资料,这些学习资料不仅深入浅出,而且非常实用,让大家系统而高效地掌握AI大模型的各个知识点。

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

AI大模型系统学习路线

在面对AI大模型开发领域的复杂与深入,精准学习显得尤为重要。一份系统的技术路线图,不仅能够帮助开发者清晰地了解从入门到精通所需掌握的知识点,还能提供一条高效、有序的学习路径。

但知道是一回事,做又是另一回事,初学者最常遇到的问题主要是理论知识缺乏、资源和工具的限制、模型理解和调试的复杂性,在这基础上,找到高质量的学习资源,不浪费时间、不走弯路,又是重中之重。

AI大模型入门到实战的视频教程+项目包

看视频学习是一种高效、直观、灵活且富有吸引力的学习方式,可以更直观地展示过程,能有效提升学习兴趣和理解力,是现在获取知识的重要途径

光学理论是没用的,要学会跟着一起敲,要动手实操,才能将自己的所学运用到实际当中去,这时候可以搞点实战案例来学习。

海量AI大模型必读的经典书籍(PDF)

阅读AI大模型经典书籍可以帮助读者提高技术水平,开拓视野,掌握核心技术,提高解决问题的能力,同时也可以借鉴他人的经验。对于想要深入学习AI大模型开发的读者来说,阅读经典书籍是非常有必要的。

600+AI大模型报告(实时更新)

这套包含640份报告的合集,涵盖了AI大模型的理论研究、技术实现、行业应用等多个方面。无论您是科研人员、工程师,还是对AI大模型感兴趣的爱好者,这套报告合集都将为您提供宝贵的信息和启示。

AI大模型面试真题+答案解析

我们学习AI大模型必然是想找到高薪的工作,下面这些面试题都是总结当前最新、最热、最高频的面试题,并且每道题都有详细的答案,面试前刷完这套面试题资料,小小offer,不在话下

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

更多推荐

已为社区贡献248条内容

已为社区贡献248条内容

所有评论(0)