LangGraph持久化机制详解:AI智能体的记忆能力构建与实战应用,值得收藏

文章介绍了LangGraph的持久化机制,它通过checkpointer和thread的概念为AI智能体提供状态管理能力。持久化机制解决了多轮对话、状态恢复、时间旅行和人工介入等场景需求,支持多种存储实现(内存、SQLite、PostgreSQL、Redis)。文章详细持久化的核心概念、编程实现和应用场景,帮助开发者构建高质量AI智能体应用。

前言

本文介绍 LangGraph 的持久化机制,看看它是如何让 AI 智能体拥有"记忆"能力的,主要内容如下:

- AI智能体为什么需要持久化

- LangGraph 的持久化机制的相关概念介绍

- 持久化实现的编程示例

- 持久化机制的应用场景

为什么需要持久化?

在实际的 AI 智能体应用中,经常会遇到这样的场景:

- 💬 多轮对话:用户问"我的名字是什么?",智能体需要记住之前用户说过的话

- 🔄 状态恢复:智能体执行到一半出错了,需要从上次成功的地方继续

- 🕐 时间旅行:想要回看智能体之前的执行过程,用于调试和分析

- 👤 人工介入:在关键步骤需要人工审核和干预

这些场景都离不开一个核心能力:状态持久化。LangGraph 通过一套完整的持久化机制,让这些需求成为可能。

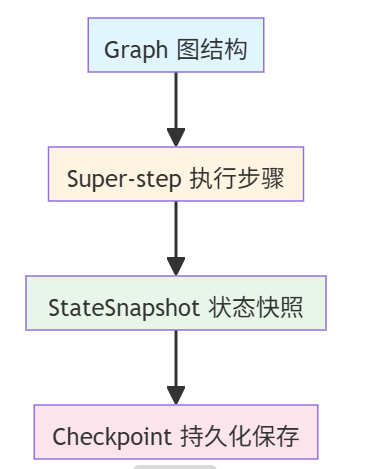

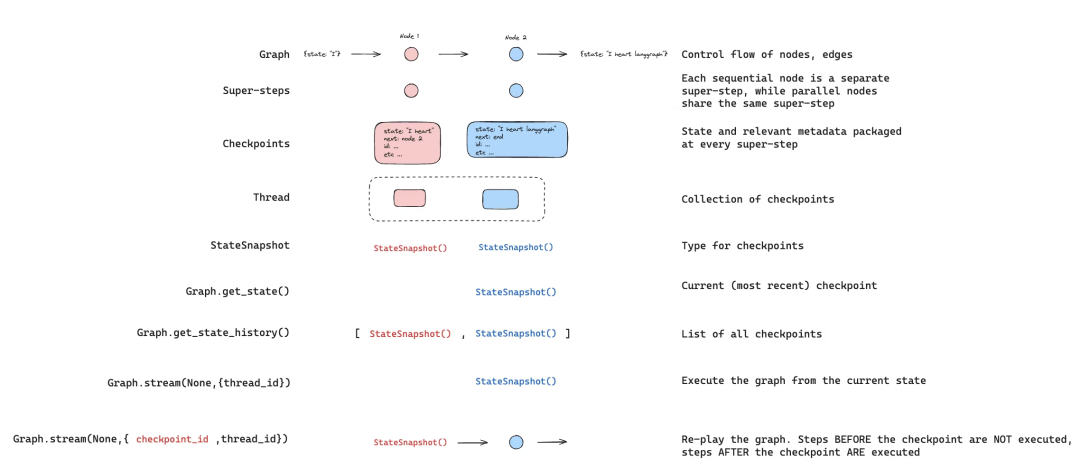

理解 LangGraph 的基础概念

在深入持久化机制之前,需要先理解几个核心概念,这些概念是理解持久化机制的基础。

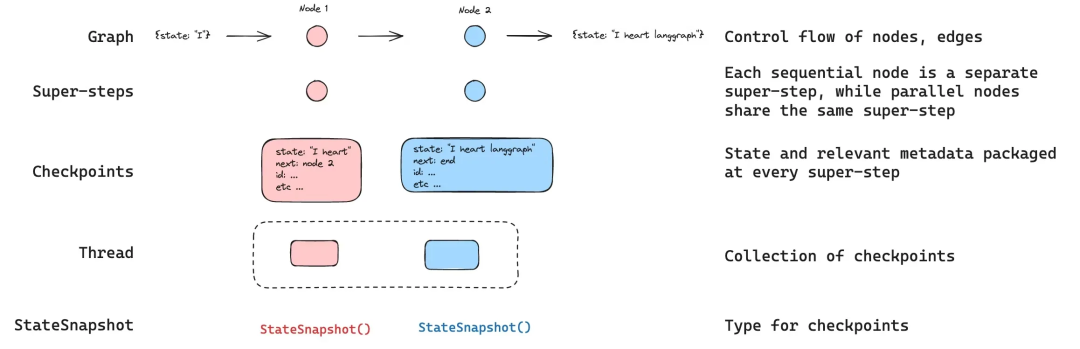

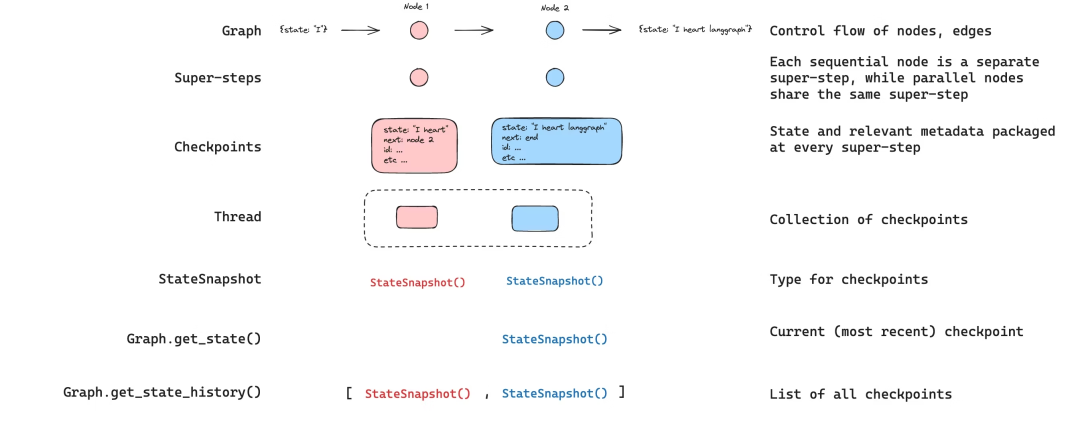

Graph(图)

在 LangGraph 中,Graph 是一个有向图结构,由节点(Node)和边(Edge)组成。每个节点代表一个处理单元,边定义了节点之间的执行顺序。

from langgraph.graph import StateGraph, START, END# 创建一个图builder = StateGraph(State)# 添加节点builder.add_node("node_a", function_a)builder.add_node("node_b", function_b)# 添加边,定义执行流程builder.add_edge(START, "node_a") # 从开始到节点 Abuilder.add_edge("node_a", "node_b") # 从节点 A 到节点 Bbuilder.add_edge("node_b", END) # 从节点 B 到结束# 编译图graph = builder.compile()

图定义了智能体的执行流程,就像一个工作流引擎,按照预定义的路径执行各个节点。

Super-steps(超级步骤)

Super-step 是 LangGraph 执行图的一个关键概念。理解 super-step 需要区分两种情况:

情况一:简单线性图(一个 super-step = 一个节点)

在简单的线性图中,每个 super-step 通常只执行一个节点:

# 简单的线性图:START -> node_a -> node_b -> ENDbuilder.add_edge(START, "node_a")builder.add_edge("node_a", "node_b")builder.add_edge("node_b", END)# 执行过程:# Super-step 1: 执行 node_a,保存 checkpoint_1# Super-step 2: 执行 node_b,保存 checkpoint_2

这种情况下,一个 super-step 确实对应一个节点的执行。

情况二:复杂图(一个 super-step = 多个并行节点)

在复杂的图中,如果多个节点没有依赖关系,它们可以在同一个 super-step 中并行执行:

# 复杂图:START -> node_a -> [node_b, node_c] -> node_d -> ENDbuilder.add_edge(START, "node_a")builder.add_edge("node_a", "node_b") # node_b 依赖 node_abuilder.add_edge("node_a", "node_c") # node_c 也依赖 node_abuilder.add_edge("node_b", "node_d") # node_d 依赖 node_bbuilder.add_edge("node_c", "node_d") # node_d 也依赖 node_c# 执行过程:# Super-step 1: 执行 node_a,保存 checkpoint_1# Super-step 2: 并行执行 node_b 和 node_c(它们都依赖 node_a,但彼此独立),保存 checkpoint_2# Super-step 3: 执行 node_d(等待 node_b 和 node_c 都完成),保存 checkpoint_3

这种情况下,Super-step 2 包含了两个节点的并行执行。

Super-step 的执行过程

无论哪种情况,每个 super-step 都包含以下过程:

- 读取当前状态:从上一个 checkpoint 恢复状态

- 确定可执行节点:找出所有依赖已满足、可以执行的节点

- 执行节点:执行这些节点(可能是一个,也可能是多个并行)

- 合并状态:将各个节点的输出合并到状态中

- 保存 checkpoint:将当前状态保存为新的 checkpoint

关键理解:Super-step 不是按节点数量定义的,而是按"所有依赖都满足后,执行所有准备好的节点"这个逻辑定义的。在简单情况下,可能只有一个节点准备好;在复杂情况下,可能有多个节点可以并行执行。

每个 super-step 都会自动保存一个 checkpoint,这就是持久化机制的基础。即使程序中断,也能从最后一个 super-step 的 checkpoint 恢复执行。

StateSnapshot(状态快照)

StateSnapshot 是 checkpoint 的具体表示形式,它完整记录了图在某个时间点的状态信息。每个 StateSnapshot 包含以下关键属性:

values:状态通道的当前值,这是图的核心数据next:下一步要执行的节点名称元组config:配置信息,包括 thread_id 和 checkpoint_idmetadata:元数据,记录执行信息,如步骤号、写入的节点等created_at:checkpoint 的创建时间parent_config:父 checkpoint 的配置信息tasks:待执行的任务信息

# 获取一个 StateSnapshot 示例snapshot = graph.get_state({"configurable": {"thread_id": "1"}})print(snapshot.values) # {'messages': [...], 'foo': 'bar'}print(snapshot.next) # ('node_a', 'node_b') 或 () 表示执行完成print(snapshot.metadata) # {'step': 2, 'writes': {...}, 'source': 'loop'}print(snapshot.config) # {'configurable': {'thread_id': '1', ...}}

StateSnapshot 不仅保存了状态数据,还保存了执行上下文,这使得时间旅行和状态恢复成为可能。

三者之间的关系

这三个概念紧密相关:

图定义了执行流程,super-step 是执行单位,StateSnapshot 记录状态,checkpoint 将状态持久化保存。

核心概念:Thread 和 Checkpoint

理解了基础概念后,现在来看持久化机制的两个核心概念:

Thread(线程)

Thread 可以理解为一个对话会话的唯一标识符。每次调用图时,需要指定一个 thread_id,所有相关的状态都会被保存到这个线程中。

config = {"configurable": {"thread_id": "conversation_1"}}graph.invoke(input_data, config)

不同的 thread_id 对应不同的会话,它们之间互不干扰。这样就能同时处理多个用户的对话,每个用户都有自己独立的对话历史。

Checkpoint(检查点)

Checkpoint 是图在某个时间点的状态快照。LangGraph 会在每个 super-step(超级步骤)自动保存一个 checkpoint,记录下当前的状态值、下一步要执行的节点、元数据等信息。

一个简单的图执行过程可能会产生多个 checkpoint:

1. 初始 checkpoint(空状态,准备执行 START 节点)2. 用户输入后的 checkpoint(包含输入数据)3. 节点 A 执行后的 checkpoint(包含节点 A 的输出)4. 节点 B 执行后的 checkpoint(包含节点 B 的输出)5. 最终 checkpoint(执行完成)

每个 checkpoint 都是一个完整的 StateSnapshot 对象,包含:

values:当前状态的值next:下一步要执行的节点metadata:元数据信息config:配置信息created_at:创建时间

编程示例

让我们通过一个完整的例子来理解持久化机制是如何工作的。

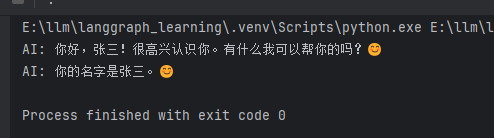

基础示例:让智能体记住对话

首先,创建一个简单的对话智能体:

from langchain.chat_models import init_chat_modelfrom langgraph.checkpoint.memory import InMemorySaverfrom langgraph.graph import StateGraph, MessagesState, STARTimport os# 初始化模型llm = init_chat_model( model="qwen-plus", model_provider='openai', api_key=os.getenv("DASHSCOPE_API_KEY"), base_url="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1")# 定义节点函数def call_model(state: MessagesState): response = llm.invoke(state["messages"]) return {"messages": response}# 创建 checkpointercheckpointer = InMemorySaver()# 构建图builder = StateGraph(MessagesState)builder.add_node("agent", call_model)builder.add_edge(START, "agent")# 编译图时传入 checkpointergraph = builder.compile(checkpointer=checkpointer)

关键点在于最后一行:builder.compile(checkpointer=checkpointer)。这行代码启用了持久化机制。

现在来测试一下记忆功能:

# 第一次对话config = {"configurable": {"thread_id": "user_123"}}response1 = graph.invoke( {"messages": [{"role": "user", "content": "你好,我的名字是张三"}]}, config)print(f"AI: {response1['messages'][-1].content}")# 第二次对话(相同 thread_id)response2 = graph.invoke( {"messages": [{"role": "user", "content": "我的名字是什么?"}]}, config # 使用相同的 thread_id)print(f"AI: {response2['messages'][-1].content}")

运行这段代码,会发现第二次调用时,AI 能够准确回答"你的名字是张三"。这就是持久化机制在起作用:第二次调用时,checkpointer 自动恢复了第一次对话的历史记录。

查看状态历史

持久化机制还提供了查看历史状态的能力:

# 获取最新状态current_state = graph.get_state(config)print(f"当前消息数: {len(current_state.values['messages'])}")# 获取完整历史history = list(graph.get_state_history(config))print(f"总共有 {len(history)} 个 checkpoint")# 遍历历史记录for i, snapshot in enumerate(history): print(f"\nCheckpoint {i}:") print(f" 时间: {snapshot.created_at}") print(f" 消息数: {len(snapshot.values['messages'])}") print(f" 下一步节点: {snapshot.next}")

这个功能在调试时非常有用,可以清楚地看到图执行的每一步。

Checkpointer 的实现方式

LangGraph 提供了多种 checkpointer 实现,适用于不同的场景:

📦 InMemorySaver(内存存储)

适合开发和测试,数据保存在内存中,程序重启后丢失:

from langgraph.checkpoint.memory import InMemorySavercheckpointer = InMemorySaver()graph = builder.compile(checkpointer=checkpointer)

💾 SqliteSaver(SQLite 数据库)

适合本地开发和实验,数据持久化到 SQLite 文件:

from langgraph.checkpoint.sqlite import SqliteSaverimport sqlite3conn = sqlite3.connect("checkpoints.db")checkpointer = SqliteSaver(conn)checkpointer.setup() # 首次使用需要初始化graph = builder.compile(checkpointer=checkpointer)

🗄️ PostgresSaver(PostgreSQL 数据库)

适合生产环境,性能好,支持并发:

from langgraph.checkpoint.postgres import PostgresSaverDB_URI = "postgresql://user:password@localhost:5432/dbname"checkpointer = PostgresSaver.from_conn_string(DB_URI)checkpointer.setup() # 首次使用需要初始化graph = builder.compile(checkpointer=checkpointer)

🔴 RedisSaver(Redis 存储)

适合需要高性能缓存的场景:

from langgraph.checkpoint.redis import RedisSaverDB_URI = "redis://localhost:6379"checkpointer = RedisSaver.from_conn_string(DB_URI)checkpointer.setup()graph = builder.compile(checkpointer=checkpointer)

持久化带来的强大能力(应用场景)

持久化机制不仅仅是保存状态那么简单,它开启了四个强大的能力:

🧠 Memory(记忆)

这是最直观的应用。通过 thread_id,智能体可以记住之前的对话内容,实现真正的多轮对话。

# 第一次对话graph.invoke( {"messages": [{"role": "user", "content": "我喜欢 Python"}]}, {"configurable": {"thread_id": "chat_1"}})# 第二次对话,智能体记得之前的信息graph.invoke( {"messages": [{"role": "user", "content": "我刚才说了我喜欢什么?"}]}, {"configurable": {"thread_id": "chat_1"}})

👤 Human-in-the-loop(人工介入)

持久化让人工介入成为可能。可以在关键步骤暂停执行,等待人工审核。但这里有一个重要的机制需要理解:状态更新与 reducer 函数的关系。

理解 update_state 的行为

当使用 update_state 更新状态时,LangGraph 会采用与节点更新相同的处理方式:

关键规则:

- 有 reducer 的通道:更新值会传递给 reducer 函数处理

- 不会直接覆盖,而是通过 reducer 函数合并

- 例如:

messages: Annotated[list, add_messages]会追加消息,而不是替换

- 没有 reducer 的通道:更新值会直接覆盖

- 直接替换原有的值

这意味着 update_state不会自动覆盖所有通道的值,而是根据每个通道是否定义了 reducer 来决定处理方式。

实际例子

from typing import Annotatedfrom typing_extensions import TypedDictfrom langgraph.graph.message import add_messages# 定义状态,包含有 reducer 和没有 reducer 的通道class State(TypedDict): messages: Annotated[list, add_messages] # 有 reducer:追加 counter: int # 没有 reducer:直接覆盖 user_name: str # 没有 reducer:直接覆盖# 假设当前状态current_state = { "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}], "counter": 5, "user_name": "Alice"}# 使用 update_state 更新graph.update_state( config, { "messages": [{"role": "assistant", "content": "Hi"}], # 会追加,不会替换 "counter": 10, # 会直接覆盖为 10 "user_name": "Bob"# 会直接覆盖为 "Bob" })# 更新后的状态:# {# "messages": [# {"role": "user", "content": "Hello"}, # 保留原有# {"role": "assistant", "content": "Hi"} # 追加新的# ],# "counter": 10, # 被覆盖# "user_name": "Bob" # 被覆盖# }

理解 as_node 参数:控制执行流程

update_state 还有一个重要的可选参数 as_node,它用于控制下一步要执行的节点。

关键机制:

- 下一步执行哪个节点取决于最后一个更新状态的节点

- 图的边(edges)定义了从某个节点到其他节点的路径

- 通过

as_node参数,可以"伪装"更新来自某个特定节点,从而控制执行流程

行为规则:

- 如果提供了

as_node:更新会被当作来自该节点的更新 - 如果没有提供

as_node:会使用最后一个更新状态的节点(如果不模糊) - 如果无法确定(模糊情况):需要显式指定

as_node

实际例子:控制执行路径

(1)情况 A:条件边(Conditional Edge)

# 假设图结构如下(条件边):# START -> node_a -> [条件判断] -> node_b 或 node_c# node_a 有条件边,根据条件选择 node_b 或 node_c# 场景 1:不指定 as_node(使用默认行为)state = graph.get_state(config)graph.update_state(config, {"counter": 10})# 下一步会从最后一个更新状态的节点继续执行# 场景 2:指定 as_node,控制执行路径graph.update_state( config, {"counter": 10}, as_node="node_a"# 指定更新来自 node_a)# 下一步会从 node_a 的条件边继续执行(根据条件选择 node_b 或 node_c,只执行其中一个)

(2)情况 B:多条普通边(并行执行)

# 假设图结构如下(多条普通边):# START -> node_a -> node_b# -> node_c# node_a 有两条普通边分别指向 node_b 和 node_c# 指定 as_node 为 node_agraph.update_state( config, {"counter": 10}, as_node="node_a" # 指定更新来自 node_a)# 下一步会从 node_a 的边继续执行# 由于 node_b 和 node_c 都依赖 node_a,且彼此独立,它们会在同一个 super-step 中并行执行

从特定节点重新开始

# 从特定节点重新开始执行graph.update_state( config, {"messages": [{"role": "user", "content": "重新开始"}]}, as_node="node_b" # 指定更新来自 node_b)# 下一步会从 node_b 的边继续执行

关键区别:

- 条件边:根据条件选择其中一个节点执行(不并行)

- 多条普通边:如果节点之间没有依赖关系,会在同一个 super-step 中并行执行

上述的机制在以下场景非常有用:

场景一:人工修正后改变执行路径

# 1. 获取当前状态state = graph.get_state(config)print(f"当前在节点: {state.next}")# 2. 人工审核发现需要改变执行路径# 假设原本应该执行 node_b,但人工决定改为执行 node_c# 3. 更新状态,并指定 as_node 为 node_a(分支节点)graph.update_state( config, {"decision": "go_to_c"}, # 修改决策 as_node="node_a"# 从 node_a 重新路由)# 4. 继续执行,现在会从 node_a 根据新的状态路由到 node_cgraph.invoke(updated_input, config)

场景二:从特定节点重新执行

# 从某个中间节点重新开始执行graph.update_state( config, {"messages": [{"role": "user", "content": "重新处理"}]}, as_node="agent" # 从 agent 节点重新开始)# 下一步会从 agent 节点的边继续执行

场景三:创建执行分支(Fork)

# 从某个 checkpoint 创建新分支old_state = graph.get_state({ "configurable": { "thread_id": "thread_1", "checkpoint_id": "checkpoint_2_id" }})# 更新状态,指定从特定节点开始graph.update_state( {"configurable": {"thread_id": "thread_1_fork"}}, old_state.values, as_node="node_a" # 从 node_a 开始新分支)

人工介入的完整流程

# 1. 获取当前状态state = graph.get_state(config)print(f"当前状态: {state.values}")print(f"下一步节点: {state.next}")# 2. 人工审核和修改updates = { "messages": [{"role": "user", "content": "修正后的消息"}], "counter": 0,}# 3. 更新状态,并控制执行路径graph.update_state( config, updates, as_node="agent"# 指定从 agent 节点继续执行)# 4. 从检查点继续执行# 现在会从 agent 节点的边继续执行graph.invoke(updated_input, config)

为什么这样设计?

这种设计的好处:

- 🔄 一致性:

update_state和节点更新使用相同的规则,保证行为一致 - 🛡️ 安全性:有 reducer 的通道不会被意外覆盖,保护累积的数据

- 🎯 灵活性:可以根据需要选择直接覆盖或通过 reducer 合并

理解这个机制,对于正确使用人工介入功能非常重要。特别是在修改包含 reducer 的通道时,需要明确知道是追加还是替换。

⏰ Time Travel(时间旅行)

可以回放之前的执行过程,这对于调试和分析非常有用。但这里有一个重要的机制需要理解:checkpoint 回放的分支行为。

理解 Checkpoint 回放机制

当从某个 checkpoint_id 回放执行时,LangGraph 会采用智能的回放策略:

关键规则:

- checkpoint_id 之前的步骤:只"重放"(re-play),不重新执行

- LangGraph 知道这些步骤已经执行过

- 直接使用已保存的 checkpoint 数据,不会重新运行节点函数

- 这样可以节省计算资源,避免重复执行

- checkpoint_id 之后的步骤:会重新执行,创建新分支

- 即使这些步骤之前执行过,也会重新运行

- 这相当于从该 checkpoint 创建了一个新的执行分支(fork)

- 允许探索不同的执行路径

# 假设执行历史如下:# Step 0: START -> checkpoint_0# Step 1: node_a -> checkpoint_1# Step 2: node_b -> checkpoint_2# Step 3: node_c -> checkpoint_3# 从 checkpoint_1 回放config = { "configurable": { "thread_id": "thread_1", "checkpoint_id": "checkpoint_1_id"# 指定回放起点 }}# 执行结果:# - checkpoint_0 和 checkpoint_1:直接使用已保存的数据(不重新执行)# - checkpoint_1 之后的步骤:重新执行 node_b 和 node_c(创建新分支)graph.invoke(new_input, config)

实际应用场景

这个机制在以下场景非常有用:

场景一:探索不同的执行路径

# 第一次执行config = {"configurable": {"thread_id": "explore_1"}}result1 = graph.invoke(input_data, config)# 获取历史,找到关键决策点history = list(graph.get_state_history(config))decision_point = history[2] # 假设这是某个决策节点# 从决策点重新执行,尝试不同的输入config_fork = { "configurable": { "thread_id": "explore_1", "checkpoint_id": decision_point.config["configurable"]["checkpoint_id"] }}result2 = graph.invoke(different_input, config_fork) # 创建新分支

场景二:调试和分析

# 查看某个时间点的状态history = list(graph.get_state_history(config))old_state = graph.get_state({ "configurable": { "thread_id": "chat_1", "checkpoint_id": history[2].config["configurable"]["checkpoint_id"] }})# 分析该时间点的状态print(f"Step {old_state.metadata.get('step', 0)} 的状态:")print(f" 值: {old_state.values}")print(f" 下一步: {old_state.next}")# 如果需要,可以从这个点重新执行graph.invoke(modified_input, { "configurable": { "thread_id": "chat_1", "checkpoint_id": history[2].config["configurable"]["checkpoint_id"] }})

场景三:错误恢复和重试

# 执行过程中出错try: graph.invoke(input_data, config)except Exception as e: # 获取最后一个成功的 checkpoint last_state = graph.get_state(config) # 从该 checkpoint 重新执行(只重新执行之后的步骤) fixed_input = fix_input(input_data) graph.invoke(fixed_input, { "configurable": { "thread_id": config["configurable"]["thread_id"], "checkpoint_id": last_state.config["configurable"]["checkpoint_id"] } })

性能优势

这种设计带来的好处:

- ⚡ 节省计算:已执行的步骤不会重复运行,直接使用保存的结果

- 🔀 灵活分支:可以从任意 checkpoint 创建新的执行路径

- 🐛 便于调试:可以精确控制从哪个点开始重新执行

- 💾 状态一致:确保回放时的状态与原始执行时完全一致

理解这个机制,对于充分利用 LangGraph 的时间旅行功能非常重要。

🛡️ Fault-tolerance(容错)

当节点执行失败时,可以从最后一个成功的 checkpoint 恢复,不会丢失已完成的工作:

try: graph.invoke(input_data, config)except Exception as e: # 获取最后一个成功的状态 last_state = graph.get_state(config) # 从失败的地方重新开始 graph.invoke(updated_input, config)

实际应用场景

在实际项目中,持久化机制的应用场景非常广泛:

场景一:多用户对话系统

每个用户分配一个唯一的 thread_id,实现用户之间的对话隔离:

def handle_user_message(user_id, message): config = {"configurable": {"thread_id": f"user_{user_id}"}} response = graph.invoke( {"messages": [{"role": "user", "content": message}]}, config ) return response

场景二:长时间运行的智能体

对于需要长时间运行的智能体任务,持久化可以确保即使程序重启,也能从上次中断的地方继续:

# 第一次执行config = {"configurable": {"thread_id": "long_task_1"}}graph.invoke(initial_input, config)# ... 程序重启 ...# 恢复执行last_state = graph.get_state(config)graph.invoke(continue_input, config)

场景三:调试和分析

通过查看 checkpoint 历史,可以分析智能体的决策过程:

def analyze_agent_behavior(thread_id): config = {"configurable": {"thread_id": thread_id}} history = list(graph.get_state_history(config)) for snapshot in history: print(f"Step {snapshot.metadata.get('step', 0)}:") print(f" State: {snapshot.values}") print(f" Next nodes: {snapshot.next}") print(f" Writes: {snapshot.metadata.get('writes', {})}")

性能考虑

在使用持久化机制时,需要注意一些性能问题:

- ⚡ Checkpoint 频率:每个 super-step 都会保存 checkpoint,对于高频调用的场景,需要考虑存储成本

- 💾 存储选择:生产环境建议使用 PostgreSQL 或 Redis,而不是内存存储

- 🔍 历史清理:定期清理旧的 checkpoint,避免存储空间无限增长

# 删除某个线程的所有 checkpointcheckpointer.delete_thread("old_thread_id")

总结

LangGraph 的持久化机制通过 checkpointer 和 thread 的概念,为 AI 智能体提供了强大的状态管理能力。它不仅解决了多轮对话的问题,还开启了人工介入、时间旅行、容错等高级功能。

在实际开发中,选择合适的 checkpointer 实现很重要:

- 开发测试:使用

InMemorySaver - 本地部署:使用

SqliteSaver - 生产环境:使用

PostgresSaver或RedisSaver

理解持久化机制,是构建高质量 AI 智能体应用的关键一步。希望这篇文章能帮助大家更好地理解和使用 LangGraph 的持久化功能。

最后

为什么要学AI大模型

当下,⼈⼯智能市场迎来了爆发期,并逐渐进⼊以⼈⼯通⽤智能(AGI)为主导的新时代。企业纷纷官宣“ AI+ ”战略,为新兴技术⼈才创造丰富的就业机会,⼈才缺⼝将达 400 万!

DeepSeek问世以来,生成式AI和大模型技术爆发式增长,让很多岗位重新成了炙手可热的新星,岗位薪资远超很多后端岗位,在程序员中稳居前列。

与此同时AI与各行各业深度融合,飞速发展,成为炙手可热的新风口,企业非常需要了解AI、懂AI、会用AI的员工,纷纷开出高薪招聘AI大模型相关岗位。

最近很多程序员朋友都已经学习或者准备学习 AI 大模型,后台也经常会有小伙伴咨询学习路线和学习资料,我特别拜托北京清华大学学士和美国加州理工学院博士学位的鲁为民老师给大家这里给大家准备了一份涵盖了AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频 全系列的学习资料,这些学习资料不仅深入浅出,而且非常实用,让大家系统而高效地掌握AI大模型的各个知识点。

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

AI大模型系统学习路线

在面对AI大模型开发领域的复杂与深入,精准学习显得尤为重要。一份系统的技术路线图,不仅能够帮助开发者清晰地了解从入门到精通所需掌握的知识点,还能提供一条高效、有序的学习路径。

但知道是一回事,做又是另一回事,初学者最常遇到的问题主要是理论知识缺乏、资源和工具的限制、模型理解和调试的复杂性,在这基础上,找到高质量的学习资源,不浪费时间、不走弯路,又是重中之重。

AI大模型入门到实战的视频教程+项目包

看视频学习是一种高效、直观、灵活且富有吸引力的学习方式,可以更直观地展示过程,能有效提升学习兴趣和理解力,是现在获取知识的重要途径

光学理论是没用的,要学会跟着一起敲,要动手实操,才能将自己的所学运用到实际当中去,这时候可以搞点实战案例来学习。

海量AI大模型必读的经典书籍(PDF)

阅读AI大模型经典书籍可以帮助读者提高技术水平,开拓视野,掌握核心技术,提高解决问题的能力,同时也可以借鉴他人的经验。对于想要深入学习AI大模型开发的读者来说,阅读经典书籍是非常有必要的。

600+AI大模型报告(实时更新)

这套包含640份报告的合集,涵盖了AI大模型的理论研究、技术实现、行业应用等多个方面。无论您是科研人员、工程师,还是对AI大模型感兴趣的爱好者,这套报告合集都将为您提供宝贵的信息和启示。

AI大模型面试真题+答案解析

我们学习AI大模型必然是想找到高薪的工作,下面这些面试题都是总结当前最新、最热、最高频的面试题,并且每道题都有详细的答案,面试前刷完这套面试题资料,小小offer,不在话下

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

更多推荐

已为社区贡献248条内容

已为社区贡献248条内容

所有评论(0)