大模型备案全流程指南:材料、周期与注意事项详解

大模型备案官方全称为“生成式人工智能(大语言模型)上线备案”,其法律依据主要包括《生成式人工智能服务管理暂行办法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》等监管规范,是网信部门对面向公众提供的生成合成类算法服务实施的事前备案管理机制。从监管逻辑来看,该备案制度并非对技术创新的限制性措施,而是通过明确服务主体责任、规范技术应用边界,实现“安全与发展并重”的监管目标,为生成式人工智能产业的健康发展提供制度保

伴随生成式人工智能技术的爆发式发展,大模型已从实验室成功迈向产业应用的广阔场景,为经济社会高质量发展注入强劲动能。与此同时,“合规备案”成为所有面向公众提供生成式AI服务企业的核心必修课。然而,众多企业及开发者在大模型备案过程中面临诸多困惑:哪些场景必须备案?具体流程如何推进?核心材料需准备哪些?整体周期耗时多久?本文将从核心概念解析到实操细节拆解,全面梳理大模型备案的关键要点,为相关主体的合规实践提供清晰指引。

一、基础认知:大模型备案的核心定义与适用范围

大模型备案官方全称为“生成式人工智能(大语言模型)上线备案”,其法律依据主要包括《生成式人工智能服务管理暂行办法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》等监管规范,是网信部门对面向公众提供的生成合成类算法服务实施的事前备案管理机制。从监管逻辑来看,该备案制度并非对技术创新的限制性措施,而是通过明确服务主体责任、规范技术应用边界,实现“安全与发展并重”的监管目标,为生成式人工智能产业的健康发展提供制度保障。

备案适用范围的精准界定是合规实践的首要前提,需基于服务场景与技术属性进行分类判断。根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》第七条规定,强制备案场景明确为:利用生成式人工智能技术向中华人民共和国境内公众提供生成文本、图像、音频、视频等内容服务,且该服务具备舆论属性或社会动员能力。典型应用场景包括面向公众开放的AI智能写作系统、AI图像生成平台、交互式对话机器人等具备公众传播属性的服务形态。

依据监管实践与法规解释,以下场景通常不纳入强制备案范畴:一是企业内部管理场景应用的大模型,如用于内部数据挖掘、业务流程优化的专用模型;二是科研机构开展非商业化研究的大模型,且未向公众开放服务接口;三是面向特定封闭群体的定制化服务模型,如仅为签约企业客户提供的专属生成式服务,且不具备公众传播与社会动员能力。

需要特别区分的是,大模型备案与常规算法备案不同:算法备案覆盖推荐、决策、生成等各类算法服务,而大模型备案是专门针对生成式人工智能服务的“专项备案”,针对性和专业性更强。需特别理清的是,大模型备案与常规算法备案存在明确差异:常规算法备案覆盖推荐、决策、生成等全类型算法服务,实行“普遍备案+重点监管”模式;而大模型备案是针对生成式人工智能服务的“专项备案”,在备案标准、材料要求、审核重点等方面更具针对性和专业性,二者不可相互替代。

二、大模型备案全流程标准框架解析

大模型备案遵循“前期筹备—材料制备—申请提交—审核公示”的标准化全流程管理模式,每个阶段均有明确的任务节点和质量要求,相关主体需按序推进,避免因流程疏漏导致备案进度延误。

第一阶段:前期准备

此阶段虽不直接计入官方审核周期,但直接决定后续流程的推进效率和通过率,是备案成功的核心基础。核心任务包含三项关键工作:

- 备案必要性研判:结合自身业务场景精准判断是否需履行备案义务,对于边界模糊场景(如兼具内部使用和少量外部合作服务),建议主动与属地网信办建立沟通,获取官方解读,避免出现备案范围误判。

- 监管规范研习:系统研读《生成式人工智能服务管理暂行办法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》《互联网信息服务深度合成管理规定》等核心法规文件,精准把握安全评估、数据合规、内容管控等硬性要求,明确合规边界。

- 全维度内部自查:组建技术、法务、产品跨部门专项工作组,围绕模型训练数据来源合规性、算法机制透明度、内容安全过滤能力、个人信息保护措施等关键维度开展全面排查,形成风险清单并制定针对性整改方案,提前化解潜在风险。

第二阶段:材料准备

严格按照监管要求备齐各类材料,确保内容真实准确、逻辑清晰连贯。具体材料清单将在下文详细说明,此处需重点关注:安全评估报告等核心材料撰写难度大、耗时周期长,建议提前启动编制工作,必要时可引入第三方专业机构提供技术支持。同时,需提前配置测试账号及环境,为监管部门技术核验提供便利条件。

第三阶段:提交材料

大模型备案实行“属地化管理”原则,备案主体需向注册地或实际经营地的省级网信部门提交备案申请。具体流程包括:获取官方制式《大模型上线备案申请表》,按要求如实填报模型基础信息、服务范围、研发主体资质等内容;将申请表与全套证明材料、技术核验资料打包后,通过官方指定渠道提交至属地网信部门,完成备案申请的正式提交。

第四阶段:审核公示

审核流程实行两级审核机制,程序严谨规范:首先由属地网信办开展初审工作,重点核查材料完整性及技术安全性能,核心验证材料信息与实际服务的一致性;初审通过后,由属地网信办上报中央网信办进行终审,终审阶段将同步征求公安、工信、文旅等六大部委意见;终审通过后,网信部门将下发备案编号并进行官方公示,相关主体需在服务平台显著位置公示备案编号,主动接受公众监督。

三、备案材料核心清单及编制要点

材料准备是备案工作的核心环节,直接决定审核通过率。根据监管要求,备案核心材料共分为六大类,其中安全自评估报告是审核重点:

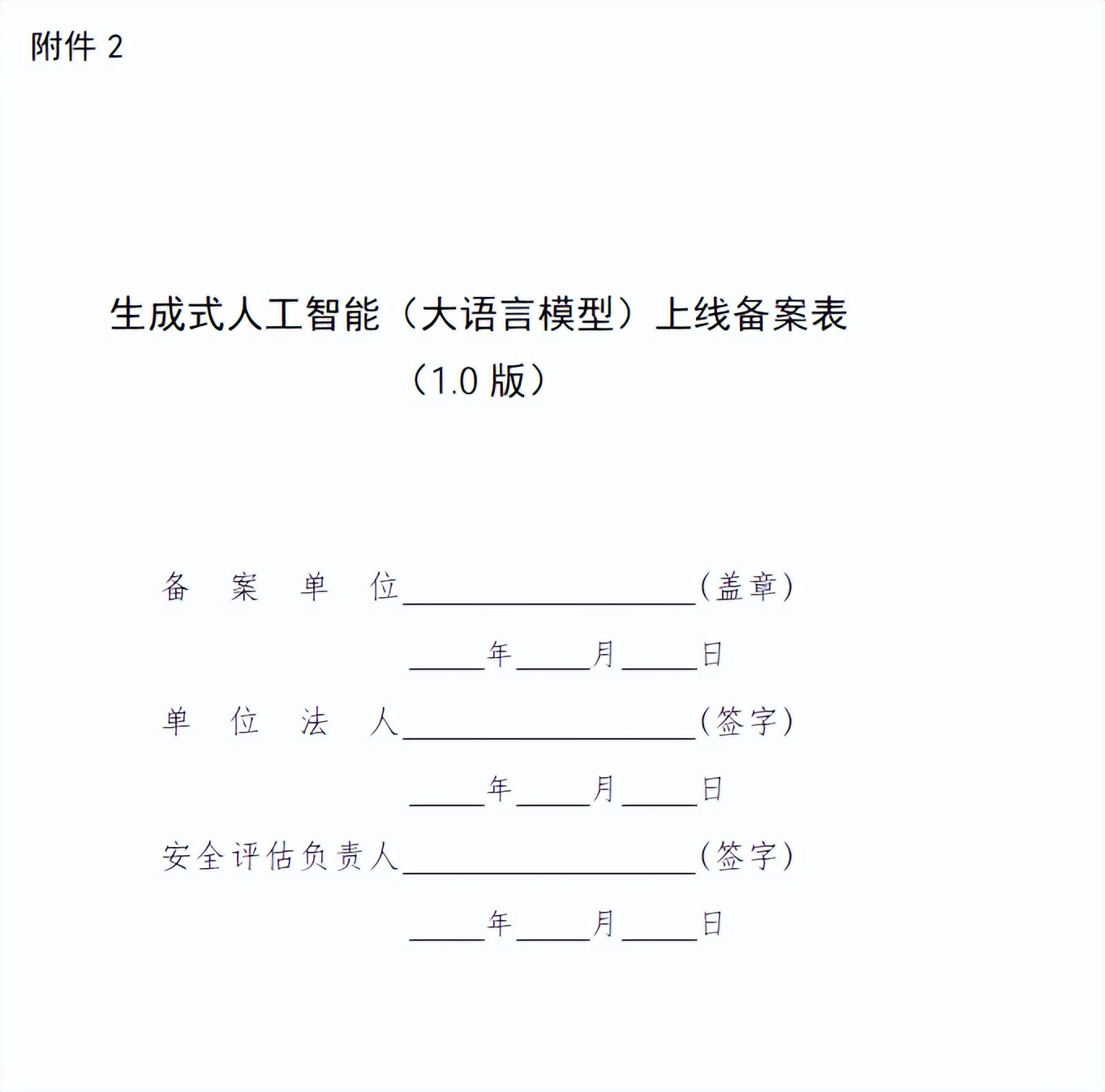

材料一:大模型上线备案申请表——备案主体与模型信息

该类材料包括《大模型上线备案申请表》与《算法备案承诺书》,是备案主体与模型的基础信息载体。《大模型上线备案申请表》需按照制式要求填报,核心内容涵盖模型名称、版本号、研发主体工商资质、核心功能模块、服务覆盖范围、适用人群画像等,确保信息与实际服务高度一致。《算法备案承诺书》需明确备案主体的合规责任,包括材料真实性保证、接受监管义务、风险处置承诺等核心条款,由备案主体法定代表人签字并加盖公章。

材料二:安全自评估报告——风险评估核心载体

该报告是备案材料中技术含量最高、审核权重最大的核心文件,通常需编制60-100页,覆盖160余项关键评估指标。核心内容包括三大模块:

- 训练语料安全评估:明确说明训练语料规模(以词元Token为计量标准)、来源分类(开源数据集/自主采集/商业采购等),并提供各类来源的合法性证明文件(如开源协议、采购合同、授权证书等);同时详细阐述语料标注规则、标注人员资质审核标准及标注准确性核验比例(建议不低于5%)等关键信息。

- 生成内容安全评估:通过人工抽样审核(样本量建议不低于1000条)、关键词过滤效率测试等标准化方式,量化说明生成内容合规合格率,重点评估涉及知识产权、民族信仰、性别平等及敏感社会议题的内容生成风险,明确风险防控机制的技术实现路径。

- 安全保障机制评估:明确服务目标用户群体(是否包含未成年人等特殊群体)、个人信息收集范围及合规依据、生成内容标识技术实现方式(如图像水印位置、文本标识呈现形式等);同时说明网络安全防护体系、漏洞定期检测机制、应急处置预案(含事件分级标准及响应流程)等保障措施。

报告编制需遵循“数据可追溯、技术可验证、风险可管控”原则,建议由技术研发与法务合规团队联合编制,并可委托具备相关资质的第三方机构进行合规校验,确保评估结论客观准确。

材料三:模型服务协议 ——用户权益保障依据

服务界定性利用服务保护响应核心条款自保障逻辑机制明确流程及责任部门核心材料为模型服务协议(含隐私政策),需明确服务使用范围、用户行为禁止性条款(如禁止利用服务生成违法违规内容)、个人信息处理规则、投诉举报处理机制(含响应时限与反馈流程)等核心内容。协议条款需与安全自评估报告中的安全保障措施保持逻辑一致,例如报告中提及的“48小时投诉响应机制”,需在服务协议中明确约定并说明执行路径。

材料四:语料标注规则——风险前置防控证明

分类操作经过筛选作为前置防护屏障,要求总数量不低敏感低俗恐怖场景,并动态以备监管核包括语料标注规则与内容拦截关键词列表两部分。语料标注规则需明确标注分类体系、标注流程规范、质量校验标准等,确保训练数据的合规性筛选。内容拦截关键词列表需覆盖政治敏感、色情低俗、暴力恐怖等17类风险场景,关键词数量不低于1万个,并建立每周动态更新机制,留存更新日志以备核查。

材料五:测试题库——测试验证材料

需构建三类标准化测试题库,全面验证服务合规性与可用性:一是生成内容质量测试题库,覆盖不同应用场景的生成需求,评估内容准确性与合规性;二是敏感问题拒答测试题库,包含各类敏感议题,验证模型风险识别与拒答能力;三是基础功能可用性测试题库,验证服务响应效率与稳定性。题库需建立月度更新机制,确保测试内容的时效性与全面性。

材料六:拦截关键词库——服务质量评估依据

内容拦截关键词列表需覆盖政治敏感、色情低俗、暴力恐怖等17类风险场景,关键词数量不低于1万个,并建立每周动态更新机制,留存更新日志以备核查。

更多推荐

已为社区贡献3条内容

已为社区贡献3条内容

所有评论(0)