收藏这份2025AI人才报告:岗位暴涨10倍,平均月薪超6万,小白入行必看

2025 年的 AI 人才争夺战,已不再是 “谁开的薪资高谁就能赢” 的简单博弈,而是进入了 “拼生态、拼价值、拼匹配” 的深水区。对企业而言,需要跳出 “短期抢人” 的思维,通过构建人才生态、优化评估体系,找到与自身发展契合的人才;对从业者而言,要摆脱 “跳槽涨薪” 的路径依赖,通过深耕垂直领域、提升复合能力,实现长期职业价值。随着 AI 技术向更多行业渗透,人才需求将从 “技术型” 向 “产业

《2025年AI人才流动报告》显示,AI岗位量年增10倍,平均月薪6.1万元,但人岗比升至1.11,算法人才"一岗难求"。AI人才平均司龄仅2年,62.99%计划跳槽,硕士需求占比是新经济行业的3倍。未来人才争夺将进入"深水区",企业从"高薪抢人"转向"生态留才",人才从"追逐高薪"转向"价值深耕","双向价值认同"成为关键。

一、供需两旺却竞争加剧:岗位年增 10 倍,人岗比反升至 1.11

2025 年的 AI 人才市场,呈现出 “一边是火焰,一边是海水” 的独特景象:企业疯狂扩招,求职者蜂拥而入,却陷入 “岗位越多、竞争越激烈” 的悖论。

1. 岗位爆发:2 月成转折点,7 月同比增 10 倍

2025 年 2 月,成为 AI 岗位增长的 “关键拐点”。在此之前,AI 新发岗位量虽有增长,但仍处于温和区间;2 月之后,随着大模型应用落地加速,岗位量连续 6 个月保持两位数增长,到 7 月时,AI 相关岗位量同比增幅已突破 10 倍,平均每天有超 300 个新岗位上线。

从企业类型看,这场 “扩招潮” 覆盖全行业:互联网大厂字节跳动、腾讯半年内分别发布超 8000、6000 个 AI 岗位;车企如小鹏、比亚迪为布局智驾,AI 岗位量同比增 12 倍;AI 原生企业如 MiniMax、智谱 AI,岗位需求从技术岗延伸至产品、运营,甚至出现 “AI 伦理专员” 等新职位。截至 7 月,脉脉平台已有超 1000 家企业累计发布 7.2 万个 AI 岗位,涵盖从算法研发到商业化落地的全链条。

2. 求职热潮:简历投递增 11 倍,人岗比反升至 1.11

岗位爆发的同时,求职者也在 “扎堆涌入”。2025 年 1-7 月,AI 岗位简历投递量同比暴涨 11 倍,远超岗位增长速度,直接导致人才供需比从 2024 年的 1.00(入岗平衡)升至 1.11,出现 “人多于岗” 的竞争态势。

“以前投 AI 算法岗,3 份简历能收到 2 个面试;现在投 10 份,能有 1 个回应就不错了。” 一位计算机专业硕士毕业生的吐槽,道出了当前求职的激烈程度。脉脉数据显示,2025 年 AI 算法岗平均每个岗位收到 23 份简历,而 2024 年同期仅为 8 份。这种 “僧多粥少” 的局面,让不少求职者不得不降低预期,从 “冲刺大厂” 转向 “中小厂保底”。

3. 薪资持续走高:平均月薪 6.1 万,企业 “用钱抢人”

尽管竞争激烈,AI 岗位的薪资仍在稳步上涨。2025 年 AI 领域新发岗位平均月薪达 61475 元,较 2024 年的 58921 元增长 4.33%。细分岗位中,AI 科学家 / 负责人以 136127 元的平均月薪 “一骑绝尘”,架构师(71115 元)、大模型算法工程师(68959 元)紧随其后,薪资水平远超新经济行业平均水平。

“为了挖一位有大模型训练经验的算法工程师,我们把薪资预算提高了 40%,还附带了股权激励。” 某 AI 创业公司 HR 总监透露,面对核心人才,企业往往会 “破格开价”,甚至出现 “应届生年薪百万” 的特例。这种 “高薪抢人” 的背后,是企业对 AI 人才的迫切需求 —— 谁能先组建核心团队,谁就能在技术竞争中抢占先机。

4. 企业 AI 化提速:万人大厂岗位渗透率超 12%

从企业规模看,不同量级的企业都在加速 AI 化进程。1000 人以下的中小企业,AI 岗位渗透率从 2024 年的 0.99% 飙升至 10.04%;1000-10000 人的中型企业,渗透率从 0.74% 提升至 11.03%;万人以上的大型企业,更是从 1.20% 跃升至 12.04%。

“以前只有互联网大厂重视 AI,现在连传统制造企业都在招 AI 工程师,用来优化生产流程。” 脉脉高聘分析师指出,AI 已从 “互联网专属” 走向全行业,成为企业数字化转型的 “标配”。这种趋势下,AI 人才的需求场景不断拓宽,从算法研发到行业应用,形成了多元化的岗位生态。

二、AI 人才画像:平均司龄 2 年,6 成人想跳槽,被动求职成主流

在高薪与竞争的双重作用下,AI 人才呈现出独特的职业特征:流动性高、跳槽意愿强、被动求职成主流,高学历门槛也成为行业显著标签。

1. 高流动性:平均司龄 2.02 年,低于行业均值 30%

报告显示,AI 人才的平均在职时长仅为 2.02 年,显著低于新经济领域人才 2.91 年的平均水平,相当于每两年就会换一次工作。“行业变化太快,不跳槽就容易被淘汰。” 一位有 3 年 AI 算法经验的工程师表示,新技术、新岗位不断涌现,为了跟上行业节奏,跳槽成为 “保持竞争力” 的重要方式。

这种高流动性也体现在企业端。某互联网大厂 AI 部门负责人透露,团队核心成员的留存率仅为 60%,“很多人工作 1-2 年,掌握了核心技术就会被挖走,甚至有人直接创业”。为了留住人才,企业不得不推出 “股权激励”“项目分红” 等长期激励措施,但效果仍有限。

2. 跳槽意愿强烈:62.99% 计划跳槽,仅 7% 无变动想法

更直观的数据是跳槽意愿:2025 年,62.99% 的 AI 从业者表示未来一年有跳槽计划,其中 23.76% 已确定目标公司,39.23% 正在观望机会;而完全没有跳槽意向的人才,仅占 7.18%。

“现在市场上的机会太多了,只要有 1-2 年经验,就会有猎头主动联系。” 一位 AI 产品经理说,她最近 3 个月收到了 15 个猎头电话,薪资报价比当前高出 20%-50%。这种 “被动吸引” 让不少从业者产生了 “跳槽涨薪” 的预期,进一步推高了行业流动性。

3. 被动求职成主流:内推 + HR 邀约 + 猎头占比超 58%

在求职渠道上,AI 人才更倾向于 “被动等待机会”。数据显示,内推(24.31%)、HR 主动邀约(19.34%)、猎头联系(14.92%)三种被动方式合计占比 58.57%,远超 “主动投递简历” 的 37.57%。

这意味着,优秀的 AI 人才无需主动找工作,企业会主动 “找上门”。“我们每天要筛选几百份简历,但真正符合要求的很少,只能通过猎头挖人。” 某车企智驾部门 HR 说,核心算法岗位的人才储备不足,迫使企业从 “被动招聘” 转向 “主动猎聘”,甚至成立专门的 “AI 人才猎聘团队”。

4. 高学历门槛:硕士需求占比 35.79%,是行业均值 3 倍

AI 领域对学历的要求显著高于其他行业。报告显示,AI 岗位对 “硕士及以上” 学历的需求占比为 35.79%,约为新经济行业整体(11.93%)的 3 倍;对博士学历的需求占比为 1.89%,约为新经济行业整体(0.74%)的 2.5 倍。

“大模型训练、AI 芯片研发等核心岗位,必须要有深厚的理论基础,硕士是基本门槛。” 某 AI 实验室负责人解释,AI 技术的复杂性决定了高学历人才更具优势,尤其是在算法优化、模型创新等前沿领域,博士学历的人才往往能更快突破技术瓶颈。

三、应届生与算法人才:应届生半数月薪超 5 万,算法岗占热招 TOP20 半壁江山

在 AI 人才市场中,应届生和算法人才是两大 “焦点群体”:企业为争夺应届生不惜开出高薪,而算法人才则因稀缺性成为 “香饽饽”。

1. 应届生高薪化:半数月薪超 5 万,实习岗过万成常态

2025 年,企业对 AI 应届生的争夺进入 “白热化” 阶段。数据显示,AI 应届生岗位中,平均月薪 5 万 - 8 万元的占比达 42.66%,8 万元以上的超高薪岗位占 14.68%—— 这意味着超过一半的 AI 应届生岗位月薪在 5 万元以上,远超其他行业应届生薪资水平。

“为了招到顶尖高校的 AI 相关专业应届生,我们给出了‘年薪 80 万 + 股权激励’的 package,还解决北京户口。” 某互联网大厂校招负责人透露,面对清北复交、海外名校的优秀毕业生,企业往往会 “破格录取”,甚至提前一年发放 “实习 offer” 锁定人才。

实习岗位的薪资同样令人瞩目。25.27% 的 AI 实习岗位平均月薪超过 1 万元,5.05% 的实习岗位月薪超 5 万元。这些高薪实习岗多为博士专属,主要涉及大模型研发、AI 伦理研究等前沿领域,企业希望通过实习考察,为后续正式招聘储备人才。

2. 算法岗 “统治” 热招榜:大模型算法居首,搜广推人才最稀缺

在 AI 热招岗位 TOP20 中,算法类岗位占据 “半壁江山”。其中,大模型算法工程师以 94.16 的招聘指数 “断层领先”,远超排名第二的 AI 产品经理(34.02);机器学习工程师(24.06)、AI Infra 工程师(19.18)分列三、四位,成为企业招聘的核心需求。

从人才稀缺度看,搜索算法(人才供需比 0.39)是最紧缺的岗位,即每 10 个岗位仅能找到 3.9 个符合要求的人才;广告算法(0.45)、推荐算法(0.71)紧随其后。这些 “搜广推” 算法岗位直接关系到互联网电商、内容平台的商业化变现能力,是企业的 “核心命脉”,因此对人才的需求始终旺盛。

“一位有 3 年以上搜索算法经验的工程师,市场上的报价已经涨到了年薪 150 万以上,还很难招到。” 某电商平台算法负责人说,算法人才的稀缺性,不仅在于技术门槛高,还在于需要 “技术 + 业务” 的双重能力 —— 既懂算法优化,又能理解用户需求,才能做出符合业务场景的模型。

3. 算法人才涨薪最快:近 7 成人涨薪,18.97% 涨幅超 30%

在薪资增长方面,算法人才也表现突出。过去一年,AI 从业者整体涨薪比例为 47.43%,而算法开发人才的涨薪比例接近七成:18.97% 的算法开发人才涨薪超过 30%,50.00% 的涨薪幅度在 1%-30% 之间,涨薪比例和涨幅均居 AI 各岗位之首。

“算法岗位的技术迭代太快,只要能掌握新的模型技术,涨薪就是水到渠成的事。” 一位大模型算法工程师说,他去年因主导了公司某大模型的优化项目,薪资直接上涨 40%,还获得了额外的项目奖金。这种 “技术驱动涨薪” 的模式,让算法人才成为行业内的 “高薪群体”。

四、非技术岗位崛起与择业偏好:产品运营需求增 7.7 倍,薪酬、成长空间成关键

随着 AI 应用落地加速,非技术岗位需求快速增长,而人才在择业时,除了关注薪酬,也越来越看重成长空间和技术氛围。

1. 非技术岗位爆发:产品、运营需求增 7.7 倍

2025 年 1-7 月,AI 领域新发非技术类岗位占比达 15.87%,虽然仍低于技术岗(84.13%),但岗位量较 2024 年同期增长 7.74 倍,呈现出 “快速崛起” 的态势。其中,AI 产品经理、AI 运营、AI 设计是需求最高的三个非技术岗位,主要负责将 AI 技术转化为具体产品,推动商业化落地。

“以前 AI 团队只需要算法工程师,现在必须有产品经理来定义需求,运营来推动用户增长。” 某 AI 创业公司 CEO 表示,随着 AI 从 “技术研发” 转向 “行业应用”,需要更多跨学科人才将技术与业务结合,非技术岗位的重要性日益凸显。

以 AI 产品经理为例,这类岗位需要既懂 AI 技术原理,又能理解行业痛点,还具备产品设计能力,因此薪资水平也较高 —— 平均月薪达 58723 元,接近技术岗平均水平。

2. 择业三要素:薪酬第一,成长空间、技术氛围紧随其后

在选择工作时,AI 人才最看重的三大因素依次是:薪酬福利(综合得分 5.21)、个人成长空间(3.20)、技术领军人(2.37)。这反映出 AI 人才的择业逻辑:既要 “赚钱”,也要 “成长”,还希望能在优秀的团队中提升自己。

“薪酬是基础,但如果公司的技术方向落后,或者没有大牛带队,即使薪资再高也不会去。” 一位 AI 算法工程师说,他在跳槽时,优先考虑的是公司的技术实力和团队配置,“跟着行业大牛做项目,比单纯涨薪更有价值”。

值得注意的是,工作生活平衡在 AI 人才的择业考量中排名倒数第二。由于 AI 技术迭代快,项目周期紧,不少从业者需要 “996” 甚至 “007” 工作,“加班是常态” 成为行业潜规则。但多数从业者表示,为了抓住 AI 浪潮的机遇,愿意暂时牺牲工作生活平衡,换取更快的职业成长。

五、企业格局与未来趋势:外企高薪领跑,人才争夺进入 “深水区”

从企业竞争格局看,外企、互联网大厂、AI 垂直企业各有优势,而未来的 AI 人才争夺,将从 “广撒网” 转向 “精准匹配”,进入 “深水区”。

1. 高薪企业 TOP20:微软居首,外企占 3 席

在 AI 高薪企业榜单中,外企表现亮眼。微软以 90345 元的平均月薪位居榜首,阿里巴巴全资子公司平头哥(89760 元)排名第二,Wish(85371 元)、亚马逊(80947 元)分列三、四位。在平均月薪 8 万元以上的 4 家企业中,3 家为外企,凸显出国际巨头在 AI 人才争夺中的 “财大气粗”。

“外企的优势不仅在于高薪,还在于完善的培训体系和前沿的技术布局。” 一位从微软跳槽的 AI 工程师表示,外企更注重长期研发,能接触到全球最顶尖的技术资源,这对追求技术深度的人才吸引力更大。

2. 热招企业:字节跳动断层领先,垂直企业崛起

在热招企业榜单中,互联网大厂占据主导地位。字节跳动以 29.83 的招聘指数 “断层领先”,小红书(18.32)的招聘需求超过阿里巴巴(12.25)、蚂蚁集团(12.00)、腾讯(9.26)等传统大厂,成为 2025 年 AI 人才招聘的 “黑马”。

与此同时,AI 垂直企业的招聘需求也在快速增长。MiniMax(3.55)、小鹏汽车(2.88)、智谱 AI(2.51)等企业纷纷上榜,它们虽然规模不及互联网大厂,但专注于 AI 细分领域,能为人才提供更核心的技术岗位和更快的晋升空间,吸引了不少资深人才加入。

3. 未来趋势:人才争夺进入 “深水区”,双向价值认同成关键

报告指出,2025 年之后,AI 人才竞争将从 “增量争夺” 转向 “存量深耕”,本质是企业面向未来的战略投资。这一阶段的竞争将围绕三大命题展开:

- 需求升级:从 “单点应用” 到 “全链赋能”。企业既需要能突破底层技术的科学家,也需要懂业务、能落地的工程化人才,形成 “技术研发 + 行业应用” 的全链条人才布局。

- 标准重构:从 “技术深度” 到 “产业价值”。未来的 AI 人才,不仅要掌握算法技术,还要理解行业痛点和商业逻辑,能将技术转化为实际的商业价值,形成 “技术 + 商业” 的复合能力。

- 格局分化:AI 原生企业与大厂的差异化竞争。大厂凭借资源优势吸引应届生和资深人才,而 AI 原生企业则以扁平化组织、创新氛围吸引追求突破的人才,形成 “各有侧重” 的竞争格局。

脉脉高聘分析师认为,未来的 AI 人才招聘,核心是构建 “双向价值认同”:企业要找到契合自身发展阶段的人才,人才也要找到能释放潜能的平台。这需要企业提升人才评估的专业性,也需要人才明确自身的职业定位,在快速变化的市场中实现 “精准匹配”。

(1)企业端:从 “高薪抢人” 到 “生态留才”

面对 AI 人才高流动性的现状,单纯靠高薪已难以留住核心人才,企业开始转向 “构建人才生态”,通过多维度激励实现长期绑定。

腾讯 AI Lab 推出 “技术合伙人计划”,对顶尖算法人才开放核心项目决策权,给予项目分红和股权激励,同时提供与高校联合研发的机会,让人才既能获得商业回报,又能实现技术突破。该计划实施半年后,核心团队留存率提升至 85%,较之前提高 30 个百分点。

中小企业则采取 “差异化竞争” 策略。杭州某 AI 医疗创业公司,虽然薪资无法与大厂匹敌,但通过 “项目制激励” 吸引人才 —— 核心成员可参与医疗 AI 产品的商业化分成,且公司为人才提供与三甲医院合作的临床数据资源。这种 “技术落地 + 收益共享” 的模式,成功吸引了 3 位来自大厂的算法工程师加入。

此外,企业还在优化人才评估体系。过去招聘 AI 人才多关注 “技术能力”,如今更看重 “产业适配度”。字节跳动在招聘 AI 产品经理时,会设置 “行业场景测试”,要求候选人针对教育、医疗等具体领域设计 AI 产品方案,通过实战能力判断是否契合岗位需求,避免 “技术强但不懂业务” 的人才浪费。

(2)人才端:从 “追逐高薪” 到 “价值深耕”

对 AI 从业者而言,市场的激烈竞争也在倒逼职业规划升级。过去 “跳槽涨薪” 的单一逻辑逐渐失效,越来越多人才开始关注 “长期职业价值”。

有 5 年 AI 算法经验的李工程师,在收到某大厂年薪 180 万的 offer 时,最终选择了一家年薪 150 万的 AI 医疗公司。“大厂薪资虽高,但项目多是成熟业务的优化;而这家医疗公司能让我主导 AI 辅助诊断模型的研发,技术落地后能真正解决临床痛点,这种价值感更吸引我。” 他的选择代表了一批资深 AI 人才的职业转向:从 “追求短期薪资” 到 “深耕垂直领域”,通过积累行业经验构建差异化竞争力。

应届生群体也在调整求职策略。过去多数 AI 相关专业应届生优先选择互联网大厂,2025 年以来,选择 AI 垂直企业或传统行业 AI 部门的比例明显上升。清华大学计算机系硕士王同学,放弃了字节跳动的算法岗 offer,加入某车企智驾部门:“智驾是 AI 落地的重要场景,能接触到从算法研发到整车测试的全流程,这种跨领域经验在未来更有竞争力。”

4. 行业挑战与应对:人才缺口与培养体系的矛盾

尽管 AI 人才市场 “供需两旺”,但结构性缺口依然存在。报告显示,大模型算法、AI 芯片研发、AI 伦理等前沿领域的人才缺口超过 80 万,而传统算法岗位因求职者扎堆,竞争反而加剧。

这一矛盾的根源在于 “人才培养体系滞后于行业需求”。高校 AI 相关专业课程仍以理论教学为主,与企业实际需求存在脱节。为此,企业与高校开始联合探索 “定向培养” 模式。

英伟达与清华大学合作开设 “大模型专项班”,课程内容由英伟达工程师与高校教授共同设计,涵盖大模型训练、优化、部署全流程,学生还可参与英伟达的实际项目实习。首届专项班毕业生就业率达 100%,其中 80% 进入英伟达、华为等企业的核心 AI 岗位,薪资较普通计算机专业毕业生高出 40%。

职业教育机构也在填补市场空白。某在线教育平台推出 “AI 算法工程师实战营”,课程聚焦搜广推、大模型应用等企业高频需求,通过 “理论 + 项目实战” 的模式,帮助计算机专业毕业生快速掌握岗位技能。数据显示,该训练营学员平均就业率达 92%,入职后 3 个月内就能独立承担项目,远超行业平均水平。

六、结语:AI 人才市场的 “长期主义” 时代来临

2025 年的 AI 人才争夺战,已不再是 “谁开的薪资高谁就能赢” 的简单博弈,而是进入了 “拼生态、拼价值、拼匹配” 的深水区。对企业而言,需要跳出 “短期抢人” 的思维,通过构建人才生态、优化评估体系,找到与自身发展契合的人才;对从业者而言,要摆脱 “跳槽涨薪” 的路径依赖,通过深耕垂直领域、提升复合能力,实现长期职业价值。

随着 AI 技术向更多行业渗透,人才需求将从 “技术型” 向 “产业型” 转变,那些既懂技术又懂业务的 “AI + 行业” 复合人才,将成为市场的香饽饽。而企业与人才的 “双向价值认同”,也将成为推动 AI 产业健康发展的核心动力 —— 只有当企业能为人才提供成长平台,人才能为企业创造商业价值时,AI 人才市场才能告别 “野蛮生长”,进入可持续发展的 “长期主义” 时代。

对于即将进入 AI 领域的求职者,报告给出了三点建议:一是优先选择 “AI + 行业” 的垂直赛道,如 AI 医疗、AI 制造,避免扎堆传统互联网算法岗;二是注重 “实战能力” 培养,通过参与开源项目、实习等积累项目经验;三是关注企业的 “人才培养体系”,选择能提供长期成长机会的平台,而非单纯追求高薪。

对企业而言,也要做好三件事:一是明确自身的人才需求定位,避免盲目跟风招聘顶尖人才;二是构建 “短期激励 + 长期绑定” 的薪酬体系,提升核心人才留存率;三是参与人才培养,通过与高校、职业机构合作,缓解结构性人才缺口。

AI 浪潮下,人才永远是最核心的竞争力。但真正的成功,不在于一时的 “抢人” 胜利,而在于建立企业与人才共赢的长期关系 —— 这才是 AI 人才市场未来的终极答案。

如何学习大模型 AI ?

由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。

但是具体到个人,只能说是:

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

我在一线科技企业深耕十二载,见证过太多因技术卡位而跃迁的案例。那些率先拥抱 AI 的同事,早已在效率与薪资上形成代际优势,我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在大模型的学习中的很多困惑。我们整理出这套 AI 大模型突围资料包:

- ✅ 从零到一的 AI 学习路径图

- ✅ 大模型调优实战手册(附医疗/金融等大厂真实案例)

- ✅ 百度/阿里专家闭门录播课

- ✅ 大模型当下最新行业报告

- ✅ 真实大厂面试真题

- ✅ 2025 最新岗位需求图谱

所有资料 ⚡️ ,朋友们如果有需要 《AI大模型入门+进阶学习资源包》,下方扫码获取~

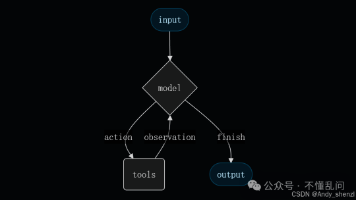

① 全套AI大模型应用开发视频教程

(包含提示工程、RAG、LangChain、Agent、模型微调与部署、DeepSeek等技术点)

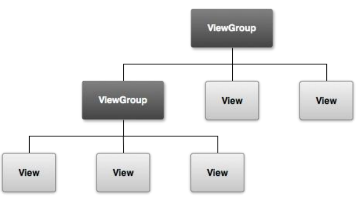

② 大模型系统化学习路线

作为学习AI大模型技术的新手,方向至关重要。 正确的学习路线可以为你节省时间,少走弯路;方向不对,努力白费。这里我给大家准备了一份最科学最系统的学习成长路线图和学习规划,带你从零基础入门到精通!

③ 大模型学习书籍&文档

学习AI大模型离不开书籍文档,我精选了一系列大模型技术的书籍和学习文档(电子版),它们由领域内的顶尖专家撰写,内容全面、深入、详尽,为你学习大模型提供坚实的理论基础。

④ AI大模型最新行业报告

2025最新行业报告,针对不同行业的现状、趋势、问题、机会等进行系统地调研和评估,以了解哪些行业更适合引入大模型的技术和应用,以及在哪些方面可以发挥大模型的优势。

⑤ 大模型项目实战&配套源码

学以致用,在项目实战中检验和巩固你所学到的知识,同时为你找工作就业和职业发展打下坚实的基础。

⑥ 大模型大厂面试真题

面试不仅是技术的较量,更需要充分的准备。在你已经掌握了大模型技术之后,就需要开始准备面试,我精心整理了一份大模型面试题库,涵盖当前面试中可能遇到的各种技术问题,让你在面试中游刃有余。

以上资料如何领取?

为什么大家都在学大模型?

最近科技巨头英特尔宣布裁员2万人,传统岗位不断缩减,但AI相关技术岗疯狂扩招,有3-5年经验,大厂薪资就能给到50K*20薪!

不出1年,“有AI项目经验”将成为投递简历的门槛。

风口之下,与其像“温水煮青蛙”一样坐等被行业淘汰,不如先人一步,掌握AI大模型原理+应用技术+项目实操经验,“顺风”翻盘!

这些资料真的有用吗?

这份资料由我和鲁为民博士(北京清华大学学士和美国加州理工学院博士)共同整理,现任上海殷泊信息科技CEO,其创立的MoPaaS云平台获Forrester全球’强劲表现者’认证,服务航天科工、国家电网等1000+企业,以第一作者在IEEE Transactions发表论文50+篇,获NASA JPL火星探测系统强化学习专利等35项中美专利。本套AI大模型课程由清华大学-加州理工双料博士、吴文俊人工智能奖得主鲁为民教授领衔研发。

资料内容涵盖了从入门到进阶的各类视频教程和实战项目,无论你是小白还是有些技术基础的技术人员,这份资料都绝对能帮助你提升薪资待遇,转行大模型岗位。

以上全套大模型资料如何领取?

更多推荐

已为社区贡献239条内容

已为社区贡献239条内容

所有评论(0)