【珍藏干货】LangChain冠军AI智能体:告别简单循环,构建专业级研究工作流架构

文章介绍了LangChain开源冠军项目Open Deep Research的AI智能体架构,通过三阶段工作流(范围界定、研究执行、报告生成)解决传统智能体"瞎搜"和无限循环问题。关键技术包括:结构化研究大纲生成、硬性搜索限制和think工具防止过度搜索、多智能体上下文隔离防止信息混淆,以及组件化评估确保质量。这套精密架构展示了从"AI玩具"到"AI生产力工具"的系统进化路径。

别再简单循环了:LangChain开源冠军项目的AI智能体架构

你的AI研究智能体,为什么总在“瞎搜”?

它要么陷入无限循环,疯狂调用工具,要么浅尝辄止,交上一份毫无洞察的“作业”。

我们都试过构建一个“Research Agent”,最常见的做法就是——让LLM(大语言模型)在一个循环里调用搜索工具。但这只是一个玩具。

一个真正专业的深度研究智能体,是一套复杂的系统工程。

它不是一个简单的循环,而是一个精密的、分阶段的工作流。

这背后是一整套关于提示工程、流程控制、上下文隔离和系统评估的设计哲学。

今天,我们就来拆解LangChain最受欢迎的开源项目之一——Open Deep Research。

这个项目历经九个多月打磨,在公开的DeepResearch Bench基准测试中,是目前表现最好的开源实现,得分与一些大厂的闭源系统不相上下。

本文将为你揭示,这套冠军架构是如何通过三个核心阶段,彻底告别“简单循环”,实现专业级深度研究的。

你将理解,从一个模糊的用户请求,到一个高分的研究报告,中间到底发生了什么。

构建一个强大的智能体,关键不在于找到完美的模型,而在于设计出完美的流程。

这套架构的核心,就是把一个复杂的研究任务,拆解为三个独立的、可控的模块:

-

范围界定 (Scoping)

与用户交互,将模糊需求转化为清晰的“研究大纲”。

-

研究执行 (Research)

部署智能体(或多个智能体)进行定向、受控的资料收集。

-

报告生成 (Writing)

汇总所有研究笔记,撰写最终报告。

这套流程,彻底改变了游戏的玩法。

一、范围界定:别让用户的第一句话误导你

一个常见的失败起点是,用户说:“帮我研究一下旧金山的咖啡店。”

一个简单的智能体立刻就会去搜索“旧金山 咖啡店”,然后返回一堆列表。

但这真的是用户想要的吗?

用户可能关心的是“咖啡豆品质”、“烘焙水平”,还是“适合工作的环境”?

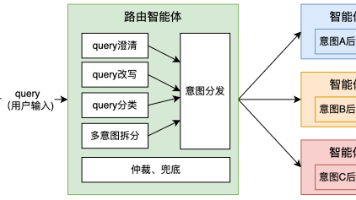

Open Deep Research的第一步,就是通过一个“澄清”节点,主动与用户对话。

它会反问:“当然。为了更好地帮助你,你更关心咖啡店的哪些方面呢?比如咖啡质量、氛围、价格,还是其他?”

用户澄清:“我主要想评估咖啡质量。”

——这才是真正的“任务”。

这个“范围界定”模块,本质上是一个专门的聊天机器人。它的唯一目标,不是回答问题,而是生成一份结构化的“研究大纲” (Research Brief)。

这份大纲,会成为后续所有研究阶段的“唯一事实来源”。

这样做的好处是显而易见的:它在研究开始前,就过滤掉了所有歧义和上下文噪音,确保后续的研究火力精准,不会跑偏。

二、研究执行:如何驯服“过度搜索”的智能体

这是最容易“翻车”的环节。

一个没有被“驯服”的智能体,在拿到“研究高品质咖啡店”的任务后,会立刻陷入一种我们称之为“旋转失控” (Spin Out) 的状态。

它的执行路径可能是这样的:

- 搜索“旧金山最佳咖啡店”。

- 结果返回了10个名字(A, B, C…)。

- 智能体决定,必须“依次”研究这10个店。

- 搜索A店信息…

- 搜索B店信息…

… - 搜索J店信息…

这个过程不仅缓慢、昂贵,而且往往在搜索到第5个店时,上下文窗口就已经被污染,智能体“忘记”了最初的目标。

Open Deep Research的解决方案,是给智能体戴上“嚼子”:

1. 用提示词施加“硬性约束”

我们不能指望智能体自己“领悟”什么时候该停下。必须在System Prompt里明确地给它“刹车”。

这套方法借鉴了Anthropic的经验,给智能体具体的启发式规则:

- “当你自信能回答问题时,立即停止搜索。”

- “不要为了追求完美而无休止地搜索。”

- “简单的查询,最多进行2-3次搜索。”

- “复杂的查询,最多进行5次搜索。”

给它一个明确的“预算”,是防止它“旋转失控”的最有效手段。

2. 强迫智能体“思考”

另一个关键技巧是,提供一个think_tool(思考工具)。

在传统的智能体中,LLM的思考过程是隐藏的。而think_tool强迫它在两次搜索之间,必须公开地“反思”一次。

一个更高效的智能体,其路径应该是这样的:

-

搜索

“旧金山 高品质 咖啡”

-

思考

(调用

think_tool)“我找到了3个来源,都提到了A店和B店。A店的烘焙技术被高度评价。我现在缺少关于C店的资料,并且需要交叉验证A店的评价。” -

搜索

“A店 咖啡豆 评价” 和 “C店 咖啡 评测”

-

思考

“A店的评价已确认。C店资料不足。我已收集到足够信息来回答核心问题。”

-

停止。

这个think_tool的调用,不仅极大地提高了研究效率,也让我们作为开发者,能清晰地看到智能体的“心路历程”,极大方便了调试。

三、研究监督:为什么一定要用“多智能体”

如果说,单个智能体解决了“怎么搜”的问题。那么多智能体,就解决了“搜什么”的分配问题。

想象一个更复杂的需求:“对比一下OpenAI和Anthropic的深度研究智能体。”

如果把这个任务丢给单个智能体,灾难几乎是注定的。

它会在同一个上下文窗口里,塞满关于OpenAI的信息和关于Anthropic的信息。很快,它就会开始混淆二者的功能,出现事实错乱。

这就是“上下文冲突” (Context Clash)。

Open Deep Research引入了一个“研究主管” (Research Supervisor) 的角色来解决这个问题。

这个“主管”本身不做任何研究,它只做一件事:任务分派。

当它看到“对比A和B”的研究大纲时,它会启动“多智能体”模式:

-

主管

识别出“OpenAI”和“Anthropic”是两个独立的、不重叠的研究主题。

-

分派

主管在“并行”中启动两个独立的子智能体。

-

执行

-

智能体A

获得一个“干净”的上下文窗口,只负责研究“OpenAI”。

-

智能体B

获得另一个“干净”的上下文窗口,只负责研究“Anthropic”。

-

汇总

A和B各自完成研究,把“压缩后”的研究笔记(Compressed Research)返回给主管。

-

合成

主管现在手上有两份干净、独立、事实准确的笔记,再把它们交给最后的“写作”模块。

这就是多智能体系统的核心价值——通过上下文隔离,确保复杂研究中事实的纯净性。

当然,系统会优先偏向于使用单个智能体,因为启动多智能体更昂贵。只有当主管明确判断出,任务包含多个“清晰、独立、无重叠”的子主题时,才会启用并行研究。

四、隐藏的支柱:在每一步都进行“评估”

这套系统能登顶基准测试,还有一个隐藏的功臣:评估。

我们不能等到整个系统(范围界定-研究-写作)全部跑完,才发现结果是错的。那时我们根本不知道是哪一环出了问题。

Open Deep Research的开发,强依赖于使用LangSmith对每一个子组件进行“压力测试”。

他们是这样做的:

1. 评估“范围界定”模块:

准备一个模拟的“用户对话”作为输入,再准备一个“理想的研究大纲”作为标准答案。

然后运行“范围界定”模块,看它生成的“研究大纲”是否包含了所有关键标准?是否“幻觉”出了不存在的标准?

用另一个“LLM充当评委” (LLM-as-judge),来自动打分。

2. 评估“智能体决策”模块:

这是最精妙的。

准备一个模拟的“消息历史”,比如:“[用户]:研究咖啡。[智能体]:(搜索后)找到了A、B、C。[工具]:A店信息不足。”

把这个历史喂给智能体,只看它的“下一步决策”。

标准答案是:“继续搜索”(因为A店信息不足)。

如果智能体决策是“停止”,那么这个测试就失败。

通过在开发过程中不断地、孤立地测试每一个组件,才能确保当它们组合在一起时,系统是健壮和可预测的。

结语:从“循环”到“工作流”

Open Deep Research为我们展示了构建专业AI智能体的真正蓝图。

它不是一个单一的、巨大的、试图解决所有问题的LLM调用。

它是一个被精心拆解的、模块化的工作流:

-

Scoping

(范围界定)模块负责理解意图。

-

Research

(研究)模块负责高效执行(通过硬性约束和思考工具)。

-

Supervisor

(主管)模块负责上下文隔离(通过多智能体)。

-

Evaluation

(评估)模块负责确保质量(通过组件化测试)。

这,就是从一个“AI玩具”到一个“AI生产力工具”的进化之路。

构建复杂的智能体,本质上是一个系统设计挑战,而不只是一个代码编写挑战。如果这套架构给了你新的启发,欢迎在评论区留下你的看法,或收藏起来,用于你的下一个项目。

最后

为什么要学AI大模型

当下,⼈⼯智能市场迎来了爆发期,并逐渐进⼊以⼈⼯通⽤智能(AGI)为主导的新时代。企业纷纷官宣“ AI+ ”战略,为新兴技术⼈才创造丰富的就业机会,⼈才缺⼝将达 400 万!

DeepSeek问世以来,生成式AI和大模型技术爆发式增长,让很多岗位重新成了炙手可热的新星,岗位薪资远超很多后端岗位,在程序员中稳居前列。

与此同时AI与各行各业深度融合,飞速发展,成为炙手可热的新风口,企业非常需要了解AI、懂AI、会用AI的员工,纷纷开出高薪招聘AI大模型相关岗位。

最近很多程序员朋友都已经学习或者准备学习 AI 大模型,后台也经常会有小伙伴咨询学习路线和学习资料,我特别拜托北京清华大学学士和美国加州理工学院博士学位的鲁为民老师给大家这里给大家准备了一份涵盖了AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频 全系列的学习资料,这些学习资料不仅深入浅出,而且非常实用,让大家系统而高效地掌握AI大模型的各个知识点。

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

AI大模型系统学习路线

在面对AI大模型开发领域的复杂与深入,精准学习显得尤为重要。一份系统的技术路线图,不仅能够帮助开发者清晰地了解从入门到精通所需掌握的知识点,还能提供一条高效、有序的学习路径。

但知道是一回事,做又是另一回事,初学者最常遇到的问题主要是理论知识缺乏、资源和工具的限制、模型理解和调试的复杂性,在这基础上,找到高质量的学习资源,不浪费时间、不走弯路,又是重中之重。

AI大模型入门到实战的视频教程+项目包

看视频学习是一种高效、直观、灵活且富有吸引力的学习方式,可以更直观地展示过程,能有效提升学习兴趣和理解力,是现在获取知识的重要途径

光学理论是没用的,要学会跟着一起敲,要动手实操,才能将自己的所学运用到实际当中去,这时候可以搞点实战案例来学习。

海量AI大模型必读的经典书籍(PDF)

阅读AI大模型经典书籍可以帮助读者提高技术水平,开拓视野,掌握核心技术,提高解决问题的能力,同时也可以借鉴他人的经验。对于想要深入学习AI大模型开发的读者来说,阅读经典书籍是非常有必要的。

600+AI大模型报告(实时更新)

这套包含640份报告的合集,涵盖了AI大模型的理论研究、技术实现、行业应用等多个方面。无论您是科研人员、工程师,还是对AI大模型感兴趣的爱好者,这套报告合集都将为您提供宝贵的信息和启示。

AI大模型面试真题+答案解析

我们学习AI大模型必然是想找到高薪的工作,下面这些面试题都是总结当前最新、最热、最高频的面试题,并且每道题都有详细的答案,面试前刷完这套面试题资料,小小offer,不在话下

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

更多推荐

已为社区贡献227条内容

已为社区贡献227条内容

所有评论(0)