AI预测 + 动态调度:实现绿电供需智慧平衡的核心技术路径

摘要:在"双碳"目标下,风电、光伏等绿电发展迅速,但其波动性与用户负荷的错配成为消纳瓶颈。AI驱动的"预测-匹配-调度"技术体系可破解这一难题:通过三维AI预测实现90%以上精准预判;构建四级供需匹配架构实现资源优化配置;采用三级动态调度机制确保实时平衡。该体系将绿电不确定性转化为可控性,未来结合数字孪生等技术,有望实现全国范围的源网荷储协同优化,为新型电力

在“双碳”目标引领下,风电、光伏等绿色电力(以下简称“绿电”)的装机规模正以年均超20%的速度增长。然而,绿电“靠天吃饭”的特性导致其出力具有强波动性、间歇性,而用户侧负荷又随生产生活节奏动态变化,二者的错配已成为制约绿电大规模消纳的核心瓶颈——西北某风光基地曾因出力突降导致区域电网频率波动,长三角工业园区则常出现绿电供应不足时被迫切换至火电的情况。

破解这一难题的关键,在于构建“AI预测精准预判、供需模型智能匹配、动态调度实时响应”的技术体系,西格电力绿电直连系统解决方案咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0,该体系以AI预测为“眼睛”,提前捕捉绿电生产与消费的变化趋势;以供需匹配为“大脑”,优化资源配置方案;以动态调度为“手脚”,确保方案落地执行,最终实现绿电“生产多少、消费多少,需要多少、供应多少”的动态平衡。

一、AI预测:绿电供需平衡的“精准导航仪”

绿电供需匹配的前提是“知供需、晓变化”。传统基于经验的预测方法(如趋势外推法)误差常超20%,而AI预测通过融合多源数据与深度学习模型,可将预测精度提升至90%以上,为后续匹配与调度提供可靠依据。其核心在于构建“发电侧-用户侧-时空耦合”的三维预测体系。

1. 发电侧预测:穿透“天气迷雾”的出力预判

风电、光伏的出力直接依赖风速、光照、温度等气象条件,AI预测通过“气象数据+设备数据+历史出力数据”的多源融合,实现从“小时级”到“秒级”的全时间尺度预测。

在长周期预测(日前/日内)中,采用“数值天气预报(NWP)+ Transformer模型”组合:先获取未来72小时的精细化气象数据(空间分辨率≤1km,时间分辨率≤15分钟),再通过Transformer模型的注意力机制,挖掘气象因子与历史出力的非线性关联(如光照强度每提升100W/㎡,光伏出力提升约8%),日前预测误差可控制在8%以内。某百万千瓦级光伏基地应用该技术后,出力预测偏差较传统方法降低60%。

在短周期预测(分钟级/秒级)中,引入“边缘计算+LSTM模型”:通过风电场、光伏电站的边缘节点实时采集设备运行数据(如风机转速、光伏组件温度),结合实时气象监测数据,LSTM模型可捕捉出力的瞬时波动特征(如阵风导致的风电出力骤升),分钟级预测误差降至5%以下,为实时调度提供支撑。

2. 用户侧预测:刻画“用电指纹”的负荷预判

用户侧负荷受生产计划、生活习惯、季节气候等多因素影响,AI预测通过“负荷分类建模+行为特征挖掘”,实现差异化精准预测。

针对工业用户(如钢铁、化工),采用“生产工艺数据+XGBoost模型”:将生产订单、设备启停计划等数据与负荷数据关联,识别“电炉炼钢-负荷峰值”“化工反应釜运行-持续负荷”等工艺与负荷的对应关系,预测精度达92%以上,可提前预判因生产线切换导致的负荷突变(如某钢铁企业电炉启动时负荷骤增30MW)。

针对商业用户(如商场、数据中心),采用“人流数据+环境数据+LSTM模型”:融合商场POS机数据、数据中心IT设备运行状态、空调设定温度等信息,预测负荷的日内波动(如商场午间人流高峰导致的空调负荷上升),预测误差控制在7%以内。

针对居民用户,采用“用户行为标签+联邦学习模型”:在保护用户隐私的前提下,通过联邦学习聚合分散的居民用电数据,构建“上班族-负荷低谷在白天”“老人家庭-负荷平稳”等行为标签,实现聚合后的居民负荷预测,误差低于10%。

3. 时空耦合预测:打破“孤岛思维”的全网平衡预判

绿电供需平衡并非单一区域的“生产-消费”匹配,需考虑跨区域传输约束(如输电线路容量限制)与时空互补性(如西部风电出力高峰与东部负荷高峰的时间差)。AI预测通过“图神经网络(GNN)+ 多区域协同模型”,实现全网供需的耦合预测。

GNN模型将各区域视为“节点”,输电线路视为“边”,把发电侧出力、用户侧负荷、线路传输容量等数据转化为图结构数据,挖掘区域间的供需关联(如华北风电基地出力增加时,可通过特高压线路支援华东负荷中心)。某省级电网应用该技术后,跨区域绿电调度效率提升40%,避免了局部区域“弃绿”与“缺绿”并存的现象。

二、供需匹配技术架构:AI驱动的“智能撮合中枢”

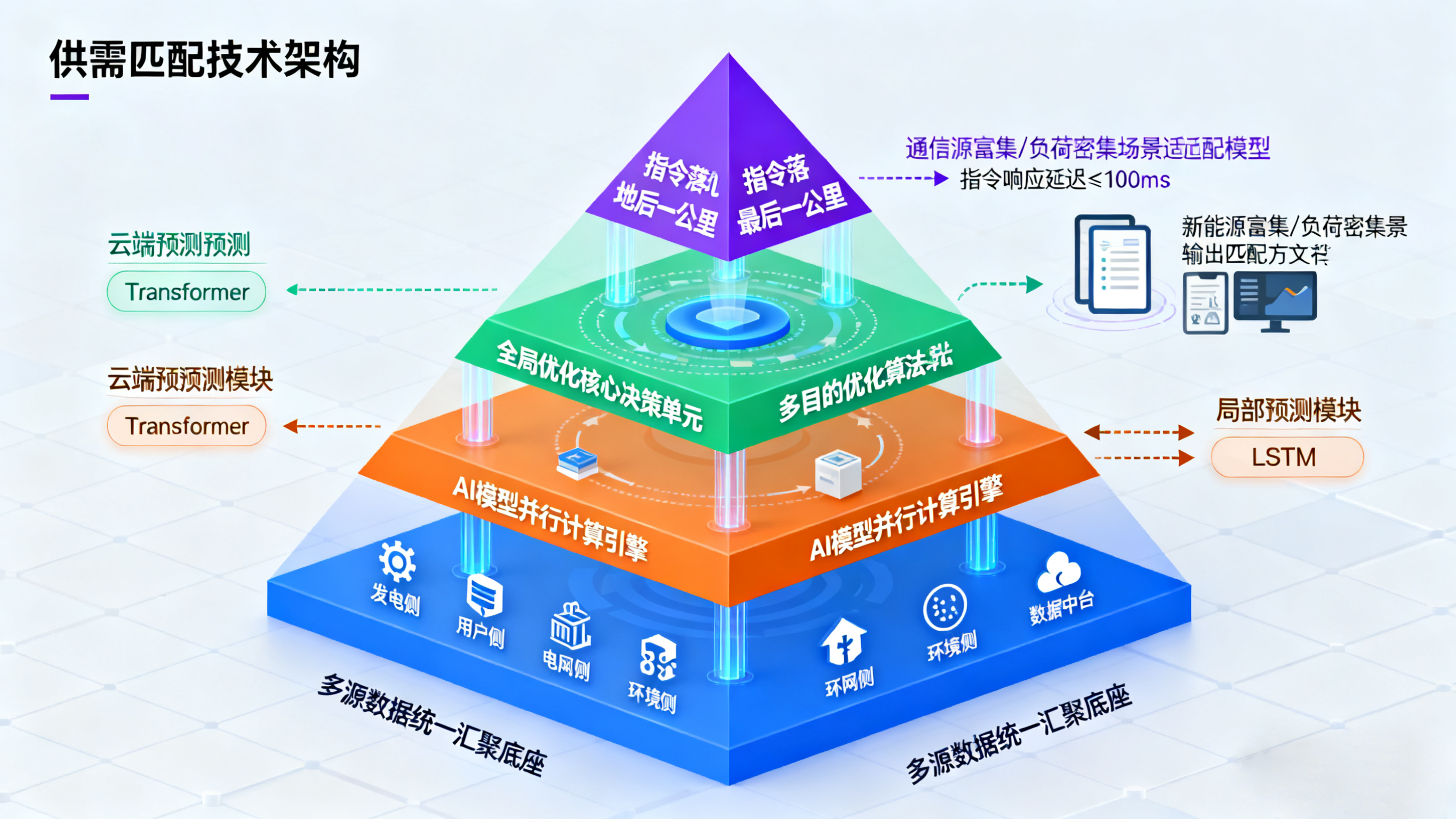

基于AI预测结果,需构建“数据层-预测层-匹配层-执行层”的四级供需匹配架构,实现从“数据输入”到“匹配方案输出”的全流程自动化,核心是匹配层的“全局优化+分区适配”策略。

1. 数据层:多源数据的“统一汇聚底座”

整合发电侧(风光场站出力、设备状态)、用户侧(各类负荷数据、可调节负荷潜力)、电网侧(输电线路容量、节点电压)、环境侧(气象数据、碳排放数据)等多源数据,通过数据中台进行清洗、标准化处理(如统一出力与负荷的计量单位为MW,时间戳精确到秒),为上层预测与匹配提供高质量数据支撑。

2. 预测层:AI模型的“并行计算引擎”

部署前文所述的三维AI预测模型,采用“云端+边缘”混合计算模式:云端负责日前、日内的长周期全局预测,边缘节点负责分钟级的区域局部预测,预测结果实时同步至匹配层。

3. 匹配层:全局优化的“核心决策单元”

采用“多目标优化算法+场景适配模型”,在满足电网安全约束(如线路不超限、电压稳定)的前提下,实现“绿电消纳率最高、供电成本最低、碳排放最低”的多目标平衡。

在算法选择上,采用“粒子群优化(PSO)+ 遗传算法”融合模型:PSO算法快速搜索最优解空间,遗传算法优化局部细节,针对不同场景输出差异化匹配方案——在新能源富集场景(如西北),优先保障绿电消纳,匹配方案以“风光出力全额接入,可调节负荷跟进消纳”为核心;在负荷密集场景(如长三角),优先保障供电可靠性,匹配方案兼顾绿电接入与火电备用。

例如,某工业园区的匹配系统,在AI预测“次日9:00-11:00光伏出力10MW,园区负荷15MW”后,匹配层自动生成方案:光伏10MW全额供应,剩余5MW由园区储能(放电3MW)与可调节负荷(空调负荷降低2MW)补充,实现100%绿电覆盖,同时避免负荷波动。

4. 执行层:指令落地的“最后一公里”

通过“通信网络+控制终端”将匹配方案转化为可执行指令:发电侧指令(如光伏逆变器功率调节)通过IEC 61850协议下发,用户侧指令(如空调负荷调节、储能充放电)通过5G电力切片或工业以太网传输,确保指令响应延迟≤100ms。某项目应用该架构后,匹配方案的指令执行准确率达99.2%。

三、动态调度实施策略:全时间尺度的“弹性调节闭环”

绿电供需的动态变化要求调度策略具备“实时响应、滚动优化、日前引导”的全时间尺度能力,通过“三级调度”机制实现平衡目标。

1. 实时调度(秒级/分钟级):应对瞬时波动的“应急调节”

针对AI预测未能完全覆盖的瞬时波动(如突发阵风、用户负荷骤变),依赖边缘计算与快速响应资源(储能、虚拟电厂、可调节负荷)实现秒级调节。当绿电出力突降5MW时,调度系统优先调用园区储能(响应时间<2秒)放电补能,若仍有缺口,立即下发负荷调节指令(如商业空调负荷降低),整个过程耗时≤30秒,确保频率偏差控制在±0.2Hz以内。

2. 日内滚动优化(15分钟/1小时级):修正预测偏差的“动态调整”

每15分钟基于最新的实时数据(如实际出力、实际负荷)修正AI预测结果,重新优化供需匹配方案。例如,某光伏电站日前预测日内14:00出力12MW,但实际因云层遮挡仅出力8MW,调度系统通过15分钟滚动优化,将原计划由该光伏供应的4MW负荷,切换至周边风电场(实时出力富余)与用户侧可调节负荷(临时降低),修正预测偏差。

3. 日前计划编制(24小时级):引导全局平衡的“基础框架”

基于日前AI预测结果,编制次日绿电发电计划、用户侧用电计划与跨区域传输计划,明确各主体的基础责任(如风光场站次日最低出力、工业用户最低绿电消纳比例)。某省级电网通过日前计划编制,将次日绿电消纳目标分解至各区域,为日内滚动优化与实时调度提供框架指引,使绿电日均消纳率提升15%。

AI是绿电“生产-消费”平衡的核心驱动力

绿电供需匹配与动态调度的本质,是通过技术手段破解“波动性”与“确定性”的矛盾——AI预测将绿电生产与消费的“不确定性”转化为“可控性”,供需匹配与动态调度则将“可控性”转化为“平衡结果”。未来,随着数字孪生、联邦学习等技术与绿电系统的深度融合,AI预测的精度将进一步提升,调度的协同范围将从区域扩展至全国,最终实现“源网荷储”全链路的绿电最优平衡,为新型电力系统建设提供核心支撑。

更多推荐

已为社区贡献8条内容

已为社区贡献8条内容

所有评论(0)