心血管AI-OCT大模型实现血管介入手术精准化

摘要: 经皮冠状动脉介入治疗(PCI)依赖精准的血管评估,光学相干断层成像(OCT)虽能提供高分辨率影像,但其解读耗时且依赖经验。人工智能(AI)与大模型技术的结合,为OCT图像分析带来革命性突破。AI-OCT大模型通过自动分割、斑块识别及支架评估,实现毫秒级精准量化分析,并提供智能手术决策支持。其技术路径涵盖数据标注、模型训练、临床验证及系统集成,显著提升手术效率与安全性。尽管面临数据隐私、模型

摘要: 经皮冠状动脉介入治疗(PCI)是心血管疾病治疗的主要手段,但其长期疗效高度依赖于对病变血管的精准评估与处理。光学相干断层成像(OCT)作为一种高分辨率的腔内成像技术,能提供远超传统造影的血管壁微观结构信息。然而,OCT图像的解读高度依赖术者经验,且手术过程中的实时分析能力有限。近年来,人工智能(AI)与大模型技术的崛起,特别是与OCT技术的深度融合,正催生一场血管介入手术的精准化革命。本文将深入探讨AI-OCT大模型的技术原理、核心功能、实现路径、临床价值、面临的挑战以及未来展望,系统阐述其如何赋能术者,实现从“经验驱动”到“数据与智能驱动”的范式转移,最终推动心血管介入诊疗进入一个全新的精准时代。

一、 引言:精准医疗时代下血管介入的挑战与机遇

冠状动脉性心脏病(冠心病)是全球范围内的首要死因。PCI手术通过植入支架等方式开通堵塞血管,挽救了无数生命。然而,传统的PCI手术主要依赖冠状动脉造影(CAG)作为“路标”,它如同一个二维的“血管轮廓图”,只能显示血管腔的形态,无法看清血管壁的“内在详情”。这导致了一系列临床难题:

- 病变评估不精准: 无法准确判断斑块的性质(如易损的脂质斑块、易破裂的纤维帽、钙化等)、血栓负荷以及血管的真实尺寸。

- 支架选择凭经验: 支架长度和直径的选择多依赖于术者的目测和经验,可能导致支架尺寸不匹配(过小或过大),增加再狭窄和血栓风险。

- 手术效果难评估: 支架植入后,贴壁是否良好、扩张是否充分、边缘有无夹层等,在造影下往往难以察觉,成为远期并发症的隐患。

OCT技术应运而生,它利用近红外光进行成像,分辨率高达10-20微米,比血管内超声(IVUS)高出一个数量级,被誉为“光学活检”。它能清晰呈现:

- 斑块成分: 清晰区分纤维斑块、脂质斑块、钙化斑块。

- 血管结构: 精确测量管腔面积、血管直径、斑块负荷。

- 支架效果: 直观显示支架梁的贴壁情况、组织脱垂、边缘夹层等。

尽管OCT优势明显,但其临床应用仍面临瓶颈:数据量庞大,分析耗时;图像解读复杂,学习曲线长;术中实时决策支持不足。 一位经验丰富的术者分析一段OCT影像可能需要数分钟,而在争分夺秒的手术过程中,这无疑是奢侈的。正是这些痛点,为AI的介入提供了绝佳的舞台。

二、 AI-OCT大模型:技术内核与核心功能

所谓的“AI-OCT大模型”,并非一个单一算法,而是一个集成了计算机视觉、深度学习(特别是卷积神经网络CNN和视觉Transformer)、自然语言处理(用于处理手术报告和电子病历)等先进AI技术的复杂系统。它通过在超大规模、高质量标注的OCT影像数据集上进行预训练,学习到了关于冠状动脉微观结构的深层、通用特征,从而具备了一系列颠覆性的能力。

1. 超高速自动化的精准定量分析

这是AI-OCT大模型最基础也是最核心的价值。

- 管腔与外弹力膜(EEM)自动分割: 模型能在毫秒级时间内,精准勾勒出血管的内外边界,自动计算出管腔面积(LA)、血管面积(VA)、斑块负荷(PB) 等关键指标。这为支架尺寸的选择提供了最客观的数据支持。

- 斑块成分的精准识别与定量: 模型能够像一位不知疲倦的病理专家,自动识别并标记出图像中的每一种成分:

- 脂质斑块: 识别其核心,并精确计算脂质弧长和纤维帽厚度,这是评估斑块易损性的关键。

- 钙化斑块: 不仅识别钙化,更能测量其弧长、厚度、面积,并能判断是浅表钙化还是深层钙化,对于是否需要实施旋磨术等预处理至关重要。

- 纤维斑块: 识别相对稳定的病变区域。

- 支架植入后即刻评估:

- 支架贴壁不良(Malapposition): 自动检测支架梁与血管壁未接触的区域,并量化其距离和面积。

- 组织脱垂(Tissue Protrusion): 识别斑块或血栓组织通过支架网眼突入管腔的现象。

- 边缘夹层(Edge Dissection): 精准探测支架近端和远端的血管内膜撕裂。

2. 智能化的手术决策支持

在精准量化的基础上,大模型能够进一步提供决策建议,实现从“描述是什么”到“建议怎么做”的飞跃。

- 支架尺寸智能推荐: 基于自动测量的参考血管直径(近端和远端)和病变长度,系统可以综合斑块性质、血管迂曲度等因素,智能推荐最合适的支架直径和长度,最大化实现“支架着陆区”的健康化。

- 手术策略模拟与预后预测: 这是大模型的“高阶能力”。通过生成式AI技术,模型可以模拟不同尺寸支架植入后的效果,预测贴壁情况。更进一步,通过结合患者的临床数据(如年龄、血脂、血压等),模型可以预测特定病变的进展风险或支架植入后的再狭窄、血栓形成概率,为个性化治疗方案的制定提供依据。

- 关键帧自动捕捉与报告生成: 自动筛选出整个OCT回拉过程中最具有临床意义的图像帧(如最狭窄处、最大脂质核心、最严重钙化、支架贴壁最差处等),并一键生成结构化的诊断报告,大幅提升手术效率和术后文档工作的质量。

三、 从数据到智能:AI-OCT大模型的实现路径

构建一个强大且可靠的AI-OCT大模型是一个系统性工程,其核心流程如下:

1. 数据湖的构建与标注:

这是所有AI模型的基石。需要汇集来自多家医疗中心、不同OCT设备厂商(如雅培、泰尔茂)的海量影像数据。数据的“质”与“量”同样重要。必须由资深介入心脏病学专家团队,按照统一的标准,对图像中的管腔、斑块成分、支架等结构进行精细化的像素级标注。这个过程成本高昂但不可或缺。

2. 模型架构的设计与训练:

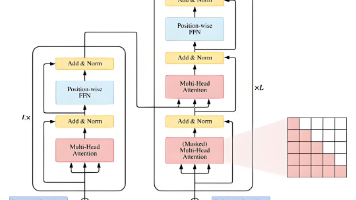

- ** backbone选择:** 通常采用在ImageNet等大型自然图像数据集上预训练过的成熟网络(如ResNet, EfficientNet, DenseNet)作为特征提取器,利用其强大的通用视觉表征能力。

- 分割与检测网络: 对于管腔、斑块的分割,U-Net、DeepLabV3+等编码器-解码器结构是主流选择。对于支架梁等小目标的检测,可能会引入基于Faster R-CNN或YOLO的架构。

- 大模型技术的融入: 引入Vision Transformer(ViT)等结构,使其能够更好地捕捉图像中的长距离依赖关系,理解整个血管段的全局上下文信息,而不仅仅是局部特征。通过自监督学习等技术,可以在大量无标注数据上进行预训练,提升模型的泛化能力。

3. 临床验证与迭代优化:

模型在开发集上表现优异是第一步,更重要的是通过前瞻性、多中心、随机对照临床试验(RCT) 来验证其临床效用。需要证明使用AI-OCT指导的PCI手术组,在主要不良心血管事件(MACE)发生率、靶病变血运重建率等硬终点上,显著优于传统造影指导或单纯OCT指导的对照组。根据临床反馈,模型需要持续迭代,适应新的病变类型和器械。

4. 产品化与系统集成:

训练好的模型需要被封装成软件医疗器械(SaMD),并与医院的OCT设备、PACS系统、导管室工作站进行无缝集成。它必须满足高实时性(推理速度<100ms/帧)、高稳定性(7x24小时无故障运行)和高易用性的要求,界面设计要符合术者的操作习惯,结果呈现要直观醒目。

四、 临床价值与深远意义

AI-OCT大模型的落地,将为心血管介入领域带来多维度的价值提升。

-

对于术者(医生):

- 赋能与提效: 将医生从繁琐的图像测量中解放出来,使其更专注于战略决策和手术操作。缩短学习曲线,使中低年资医生也能快速达到高年资专家的OCT判读水平。

- 决策标准化: 减少不同术者之间因经验差异导致的决策偏倚,推动PCI手术的规范化和标准化。

-

对于患者:

- 提升手术安全性: 更精准的支架选择和植入,意味着更低的术中并发症和远期不良事件风险。

- 实现个性化医疗: 基于自身独特的血管解剖和斑块特征,获得“量身定制”的手术方案,实现最佳远期预后。

- 降低总体医疗费用: 虽然前期OCT和AI分析可能增加单次手术成本,但通过减少再次血运重建和处理并发症的费用,从长远看显著降低了社会医疗总支出。

-

对于学科发展与科研:

- 构建高质量数据库: AI系统能够自动化地构建大规模、标准化的冠状动脉病变数据库,为临床科研提供宝贵资源。

- 发现新知识: 通过对海量数据的挖掘,AI可能发现人类专家尚未察觉的新的影像学特征与临床结局的关联,推动对冠心病病理生理机制的更深层次理解。

五、 挑战与思考

尽管前景光明,AI-OCT大模型的全面发展与普及仍面临诸多挑战。

- 数据隐私与安全: 医疗数据的高度敏感性要求整个系统必须具备顶级的数据加密、脱敏和访问控制机制,符合《个人信息保护法》和《数据安全法》等法律法规。

- 模型的可解释性与信任: AI的“黑箱”特性是其在医疗领域被广泛接纳的主要障碍之一。开发可解释性AI(XAI)技术,让模型能够“说出”其判断的依据(例如,高亮显示导致它判断为易损斑块的关键区域),对于建立医患信任至关重要。

- 法规与审批流程: 作为第三类医疗器械,AI-OCT软件需要通过国家药品监督管理局(NMPA)的严格审批。这是一个漫长且成本高昂的过程,需要企业与监管机构密切合作,建立科学的审评标准。

- 技术泛化性与鲁棒性: 如何确保一个基于特定人群和数据训练的模型,能够很好地泛化到不同人种、不同设备、不同图像质量的场景中,具备强大的鲁棒性,是技术上的核心挑战。

- 商业模式与医疗经济学: 如何设计合理的付费模式,让医院、医生和支付方(医保)都认可其价值,是决定其能否大规模商业化落地的关键。

六、 未来展望

展望未来,AI-OCT大模型的发展将呈现以下趋势:

- 多模态融合大模型: 未来的系统不会止步于OCT。它将融合OCT、IVUS、冠状动脉造影、FFR/IFR(功能学评估)、CTA(冠脉CTA)甚至基因组学、蛋白组学等多源数据,构建一个前所未有的“数字血管孪生体”,实现从解剖到功能的全面、立体、动态评估。

- 生成式AI与手术导航: 利用生成式AI,在术前根据OCT和CTA数据模拟出整个手术过程,为术者提供“预演”机会。在术中,结合增强现实(AR)技术,将OCT分析结果实时叠加在造影图像上,实现真正的“精准导航”。

- 云端协同与持续学习: 模型部署在云端,各医院导管室通过终端调用。这样既能保证算力,又能让模型在保护隐私的前提下,通过联邦学习等技术,持续从全球的手术案例中学习进化,变得越来越“聪明”。

- 诊疗一体化闭环: AI系统不仅指导手术,还能根据术后OCT结果和患者长期随访数据,为患者推荐个性化的药物治疗和康复方案,形成“诊断-治疗-管理”的完整闭环。

七、 结语

心血管AI-OCT大模型,是人工智能技术与精准医疗理念在心血管介入领域的一次完美碰撞。它正将OCT这种“高分辨率相机”升级为一个具备“超级大脑”的智能手术助手。通过实现超高速的精准量化、智能化的决策支持和标准化的流程输出,它深刻地改变了PCI手术的传统范式,引领我们迈向一个更安全、更有效、更个性化的血管介入新纪元。

更多推荐

已为社区贡献7条内容

已为社区贡献7条内容

所有评论(0)