【阅读文献笔记】Improving AI System Awareness of Geoscience Knowledge: Symbiotic Integration of Physical App

动态地球物理现象建模是地球与环境研究的核心。在人工智能(AI)全球普及且地球大数据涌现的背景下,主要依赖物理表征的地球科学界可能需要更深入地采用 AI 工具。物理 - 人工智能混合方法的新视角是一个宏伟愿景,但此类方法的实现仍是地球科学领域的开放性问题。本研究提出了一种提升 AI 地球科学认知的通用方法,将时间动态地球科学模型等物理方法作为特殊的循环神经层融入深度学习架构。

标题(Title)

-

Improving AI System Awareness of Geoscience Knowledge: Symbiotic Integration of Physical Approaches and Deep Learning

-

提升人工智能系统的地球科学知识认知:物理方法与深度学习的共生融合

摘要(Abstract)

-

Modeling dynamic geophysical phenomena is at the core of Earth and environmental studies. The geoscientific community relying mainly on physical representations may want to consider much deeper adoption of artificial intelligence (AI) instruments in the context of AI’s global success and emergence of big Earth data. A new perspective of using hybrid physics‐AI approaches is a grand vision, but actualizing such approaches remains an open question in geoscience. This study develops a general approach to improving AI geoscientific awareness, wherein physical approaches such as temporal dynamic geoscientific models are included as special recurrent neural layers in a deep learning architecture. The illustrative case of runoff modeling across the conterminous United States demonstrates that the physics‐aware DL model has enhanced prediction accuracy, robust transferability, and good intelligence for inferring unobserved processes. This study represents a firm step toward realizing the vision of tackling Earth system challenges by physics‐AI integration.

-

动态地球物理现象建模是地球与环境研究的核心。在人工智能(AI)全球普及且地球大数据涌现的背景下,主要依赖物理表征的地球科学界可能需要更深入地采用 AI 工具。物理 - 人工智能混合方法的新视角是一个宏伟愿景,但此类方法的实现仍是地球科学领域的开放性问题。本研究提出了一种提升 AI 地球科学认知的通用方法,将时间动态地球科学模型等物理方法作为特殊的循环神经层融入深度学习架构。以美国大陆尺度径流模拟为案例的验证表明,具备物理认知的深度学习模型具有更高的预测精度、稳健的迁移能力,且在推断未观测过程方面展现出良好的智能性。本研究为通过物理 - 人工智能融合应对地球系统挑战的愿景迈出了坚实一步。

通俗摘要(Plain Language Summary)

-

Artificial intelligence (AI) learns and makes inferences from experience and resembles the way untaught humans learn. If scientists can manage to teach AI the physical rules of the world, the “educated” AI may be more intelligent in deductions. However, how to implant elements of physical representations into an AI system effectively and directly remains an open question. This study proposes a general framework and applicable solutions to this challenge in the context of Earth science. The novel framework has a specially structured design for an AI system to “memorize” physical rules behind system dynamics (i.e., how a geosystem evolves with time). Following this framework, we developed a hydrology‐aware deep learning model to simulate/predict runoff in 569 catchments across the conterminous United States. The results show that after “learning” a hydrologic model, the AI system has enhanced prediction accuracy and good intelligence to deal with unfamiliar regions and infer unobserved processes. The potential of AI for in‐depth information mining, in return, fills the knowledge gap existing in physical approaches. The symbiotic integration of physical approaches and deep learning represents a promising solution to improve AI system awareness of geoscience knowledge.

-

人工智能(AI)通过经验学习和推理,类似于未受专门教导的人类学习方式。如果科学家能够成功教会 AI 世界的物理规则,这种 “受过教育的” AI 在推理方面可能会更加智能。然而,如何有效且直接地将物理表征元素植入 AI 系统仍是一个开放性问题。本研究针对地球科学领域的这一挑战,提出了通用框架和可行解决方案。该新型框架通过特殊结构化设计,让 AI 系统能够 “记忆” 系统动态背后的物理规则(即地球系统如何随时间演化)。基于此框架,我们开发了具备水文认知的深度学习模型,用于模拟 / 预测美国大陆 569 个流域的径流。结果表明,AI 系统在 “学习” 水文模型后,预测精度显著提升,且具备应对陌生区域和推断未观测过程的良好智能性。反过来,AI 的深度信息挖掘潜力填补了物理方法中存在的知识空白。物理方法与深度学习的共生融合,为提升 AI 系统的地球科学知识认知提供了一种极具前景的解决方案。

该篇文章的笔记

1. 该篇文章的研究目的

-

解决 AI 模型在地球科学应用中的核心缺陷:现有深度学习模型在地球科学领域(如水文模拟)中存在 “黑箱性”,缺乏对物理规则的认知,导致预测结果可能违背物理规律,且在跨区域迁移时性能不稳定,难以应对无观测数据的流域(未观测过程推断能力弱)。

-

突破物理 - AI 混合建模的技术瓶颈:以往混合模型多依赖闭合形式的物理知识(如解析解),但地球系统的物理规律常以不可解析的微分方程(ODE/PDE)描述,现有方法无法将此类动态物理过程有效融入 AI 架构。

-

实现物理方法与 AI 的共生融合:物理方法具备明确的机理解释,但存在知识空白(如难以量化的过程、难测量的参数);AI 具备强大的数据拟合和挖掘能力,但缺乏物理一致性。本研究旨在构建二者共生的架构,让 AI “学习” 物理规则,同时以 AI 填补物理方法的不足。

-

验证水文领域的应用价值:以美国大陆尺度径流模拟为案例,验证具备物理认知的 AI 模型在预测精度、跨流域迁移性、未观测过程(如积雪动态)推断能力上的优势,为地球科学领域的 AI 应用提供可推广的范式。

2. 该篇文章的研究方法

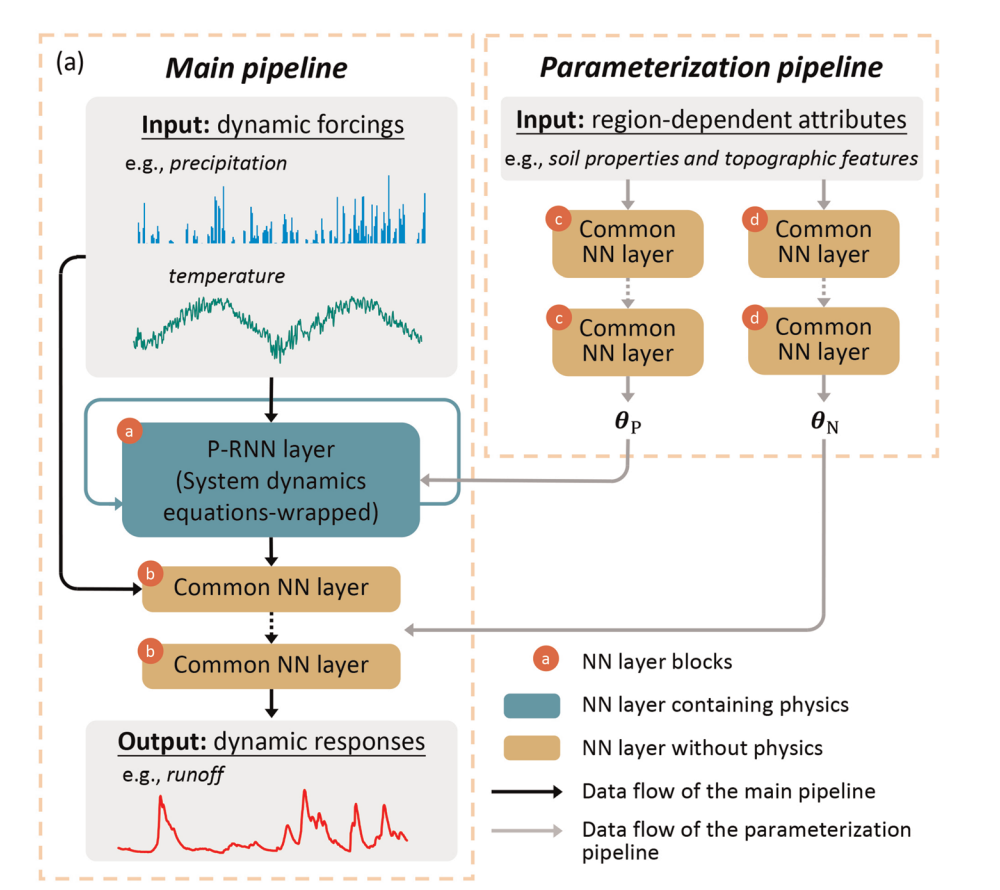

Figure 1:Embedding geosystem dynamics into deep learning architectures. (a) The proposed generic architecture that explicitly encodes geosystem dynamic behaviors. (b) Schematic diagram of the EXP‐HYDRO model. The variables presented in the left dashed box are explained in Text S1. The state‐space representations in the right dashed box are the step function of the physical process‐wrapped recurrent neural network (P‐RNN) layer in the case study. → 图 1:地球系统动态嵌入深度学习架构示意图。(a)本文提出的通用架构,明确编码地球系统动态行为;(b)EXP-HYDRO 模型示意图,左虚线框中的变量详见补充文本 S1,右虚线框中的状态空间表征为案例研究中物理过程封装循环神经网络(P-RNN)层的步长函数。

2.1 核心架构:物理过程封装循环神经网络(P-RNN)

提出包含 “主管道” 和 “参数化管道” 的双管道深度学习架构(图 1a),核心是将物理模型封装为 P-RNN 层,实现物理规则与 AI 的深度融合:

-

主管道(Main pipeline):连接输入(动态强迫因子,如降水、气温)与输出(动态响应,如径流),核心为 P-RNN 层(封装地球科学动态模型),后续衔接普通神经网络层(全连接、卷积或循环层)。P-RNN 层赋予模型物理可解释性和一致性,普通 NN 层用于弥补物理模型未表征的过程或修正偏差。

-

参数化管道(Parameterization pipeline):输入区域依赖属性(如土壤特性、地形特征),通过额外网络将其映射为主管道的两类参数 —— 普通 NN 层的架构参数(θₙ,权重和偏置)和 P-RNN 层的物理意义参数(θₚ),提升模型跨区域迁移能力。

-

P-RNN 层设计:针对不可解析的常微分方程(ODE),将物理模型(如水文模型)以离散形式嵌入循环神经网络,通过状态空间方程描述系统动态(式 1),实现物理过程的时序演化模拟。

2.2 案例适配:水文模型与数据

-

物理模型选择:选用概念性水文模型 EXP-HYDRO(图 1b)作为 P-RNN 层的封装对象,该模型包含积雪累积 - 消融、土壤水分存储 - 下渗、径流生成等核心水文过程,状态变量(积雪存储 S₀、土壤水分 S₁)和通量变量(降水、蒸散发、融雪量、径流 Q*)的动态关系通过状态空间方程表征。

-

数据来源:采用 CAMELS 数据集,涵盖美国大陆 671 个受人类干扰较小的流域,选取其中 569 个数据完整(1980 年 10 月 - 2010 年 9 月)的流域作为研究对象,数据包括日均水文气象时间序列(降水、气温等)和流域属性(土壤、地形、植被等)。

-

对比模型设置:构建 4 类模型进行性能验证,以凸显混合模型的优势:

-

混合 DL 模型(本文提出):激活主管道 + P-RNN 层 + 普通 NN 层;

-

物理 NN 模型:仅保留主管道中的 P-RNN 层(本质是 EXP-HYDRO 的数值变体);

-

普通 NN 模型:仅保留主管道中的普通卷积层(纯数据驱动);

-

LSTM 模型:采用 Kratzert 等人(2018)提出的径流模拟模型(主流纯数据驱动模型)。

2.3 模型评估与验证方法

-

性能指标:采用纳什 - 萨特克利夫效率(NSE)、洪峰流量绝对偏差(PFAB)、修正 NSE(mNSE,侧重基流性能)评估模拟精度;

-

迁移性验证:通过五折交叉验证评估区域模型性能,选取 450 个适用于 EXP-HYDRO 机理的流域,对比 “区域混合模型”(激活参数化管道)、“伪区域混合模型”(未激活参数化管道,参数固定)、“区域 LSTM 模型” 的跨流域迁移效果;

-

推理能力验证:利用 NASA 雪水当量(SWE)数据集,对比混合模型推断的积雪存储(S₀)与独立观测数据的一致性,验证模型对未观测过程的推理能力。

2.4 架构与物理模型嵌入示意

(a)本文提出的通用架构,明确编码地球系统动态行为,包含主管道和参数化管道,P-RNN 层为核心物理嵌入单元;

(b)EXP-HYDRO 模型示意图,左虚线框为输入变量(P = 降水、T = 气温、Lday = 日照时长)、状态变量(S₀= 积雪存储、S₁= 土壤水分)、参数(如 Tmin = 积雪临界气温、Tmox = 融雪临界气温),右虚线框为 P-RNN 层的状态空间表征(物理过程的离散化实现)。

3. 该篇文章的研究内容

3.1 物理与 AI 的协同:模拟精度提升

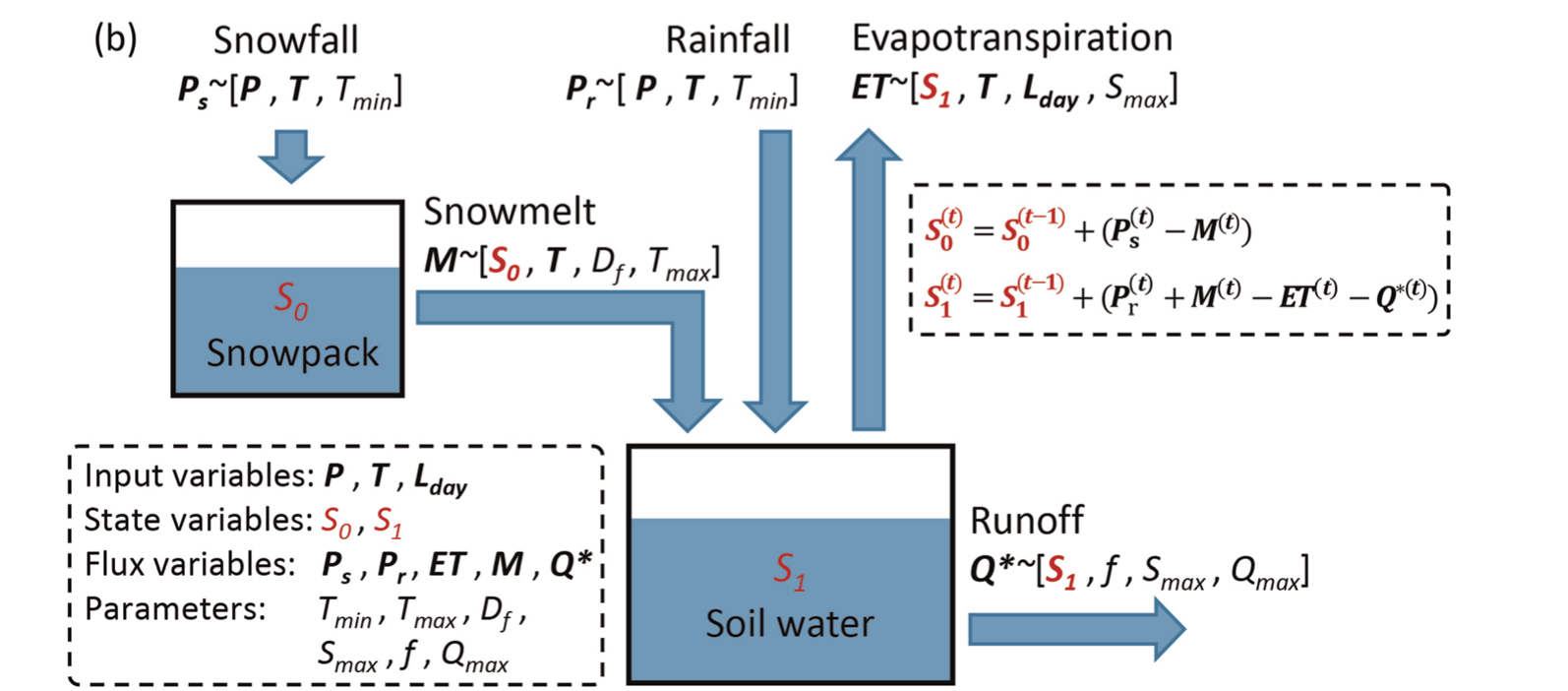

通过 569 个流域的校准(1980-2000 年)与验证(2000-2010 年),对比 4 类模型的性能: Figure 2:Performance and transferability of different artificial intelligence models. (a) Spatial distributions of the Nash‐Sutcliffe efficiency (NSE) for the four individual models. The NSE colormap is capped within [0, 1] for better visualization. (b) Histograms of three metrics for the four models. © The transferability of the three regional models in 450 catchments for the fivefold cross validation. The box shows the interquartile range of the data, and the whiskers indicate the 5th and 95th percentiles. The y axis is capped within [−6, 1] in different scales for better visualization. → 图 2:不同人工智能模型的性能与迁移性。(a)四类独立模型的纳什 - 萨特克利夫效率(NSE)空间分布(NSE 色标限定在 [0,1] 以优化可视化);(b)四类模型的三个评估指标直方图;(c)三类区域模型在 450 个流域五折交叉验证的迁移性结果(箱体为数据的四分位距,须为 5% 和 95% 分位数,y 轴按不同尺度限定在 [-6,1] 以优化可视化)。

Figure 2:Performance and transferability of different artificial intelligence models. (a) Spatial distributions of the Nash‐Sutcliffe efficiency (NSE) for the four individual models. The NSE colormap is capped within [0, 1] for better visualization. (b) Histograms of three metrics for the four models. © The transferability of the three regional models in 450 catchments for the fivefold cross validation. The box shows the interquartile range of the data, and the whiskers indicate the 5th and 95th percentiles. The y axis is capped within [−6, 1] in different scales for better visualization. → 图 2:不同人工智能模型的性能与迁移性。(a)四类独立模型的纳什 - 萨特克利夫效率(NSE)空间分布(NSE 色标限定在 [0,1] 以优化可视化);(b)四类模型的三个评估指标直方图;(c)三类区域模型在 450 个流域五折交叉验证的迁移性结果(箱体为数据的四分位距,须为 5% 和 95% 分位数,y 轴按不同尺度限定在 [-6,1] 以优化可视化)。

-

空间分布对比(图 2a):混合 DL 模型的 NSE 值在全美流域的空间分布整体最优,低 NSE 值(<0.5)主要集中在中部干旱区(该区域以超渗产流为主,而 EXP-HYDRO 基于蓄满产流机理,物理 NN 模型在此区域性能最差;纯数据驱动模型因暴雨和洪水记录稀少,也难以重现暴涨型水文过程)。

-

指标分布对比(图 2b):混合 DL 模型的 NSE 中位数(0.71)显著高于物理 NN 模型(0.48)、普通 NN 模型(0.57)和 LSTM 模型(0.60);PFAB 中位数(15.69)低于其他三类模型(物理 NN 模型 17.16、普通 NN 模型 30.24、LSTM 模型 28.40),说明洪峰模拟偏差更小;mNSE 中位数(0.52)也优于其他模型,基流模拟更准确。

-

协同效应验证:当物理 NN 模型和普通 NN 模型均未达到良好性能(NSE<0.55)时,混合 DL 模型仍有较大概率(约 50%)实现满意预测,体现 “1+1>2” 的协同效应;且在物理模型机理可靠的流域,混合模型能有效维持水量平衡(图 S6)。

3.2 具备物理认知的 AI:稳健的跨区域迁移性

针对无观测流域预测这一水文领域核心挑战,对比三类区域模型的五折交叉验证结果(图 2c):

-

区域混合模型(激活参数化管道):NSE 均值 0.58、标准差 0.31,灾难性预测(NSE<0)仅 11 个流域,表现出最优的稳健性。参数化管道通过流域属性映射物理参数和架构参数,有效捕捉了流域间的水文行为差异。

-

伪区域混合模型(参数固定):NSE 性能显著低于区域混合模型,证明忽略流域属性差异会导致迁移性恶化。

-

区域 LSTM 模型:NSE 中位数略高于区域混合模型,但标准差达 0.73,灾难性预测达 23 个流域,波动极大。其原因是 LSTM 将流域属性与气象变量直接拼接输入,缺乏物理机制引导的参数化映射,难以稳定适配不同流域的水文特性。

3.3 AI 的推理能力:未观测过程的精准推断

混合模型的 P-RNN 层可输出中间状态变量(如积雪存储 S₀),验证其在仅训练径流观测数据的情况下,对未观测积雪动态的推理能力:

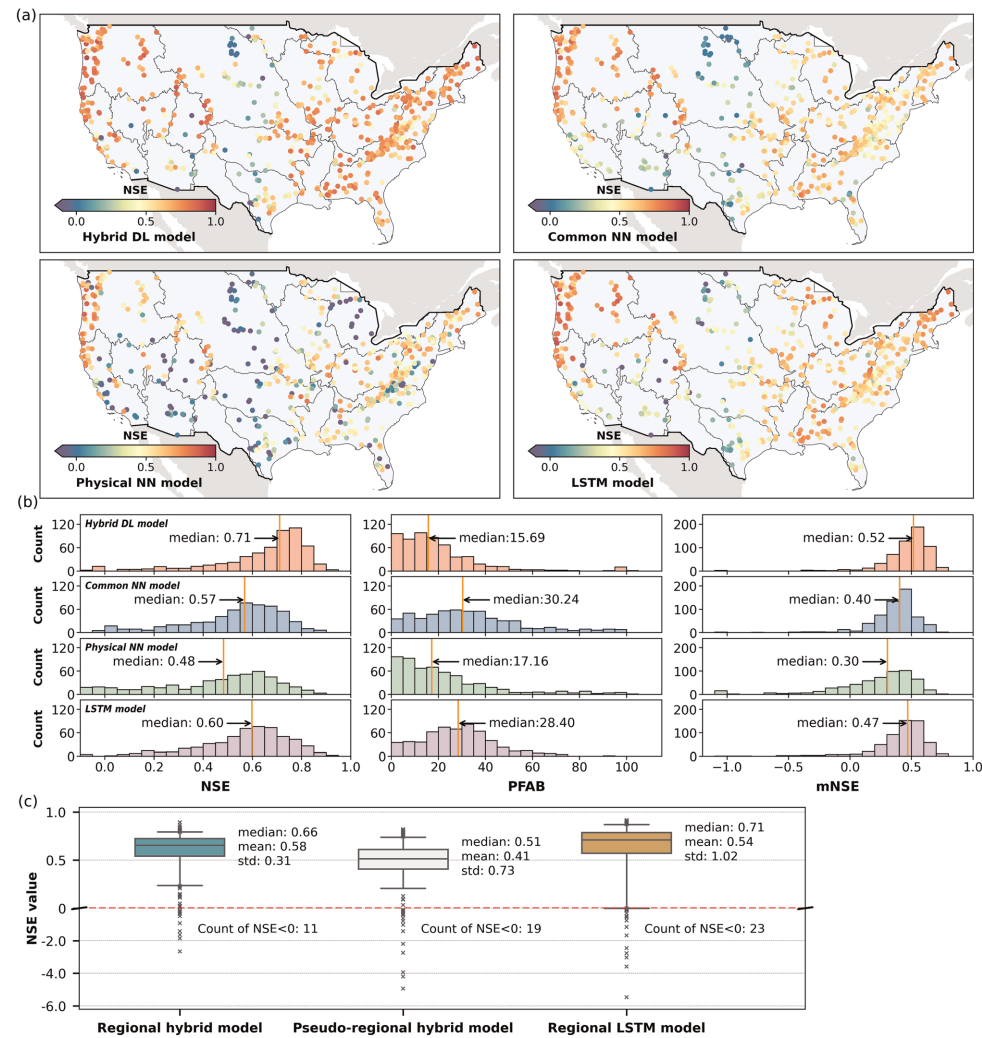

Figure 3:Comparison of the water storage in snowpack (S₀) inferred by the regional hybrid model with the snow water equivalent (SWE) data. (a) Ten‐year average of daily S₀ in 450 catchments obtained from the P‐RNN layer in the regional hybrid model. The highlighted catchments with letters were selected for the analyses in Figure S11. (b) Raster map of the 10‐year average of daily SWE, based on the data from the NASA National Snow and Ice Data Center. © The time series of S₀ and SWE averaged over 450 catchments. → 图 3:区域混合模型推断的积雪存储(S₀)与雪水当量(SWE)数据对比。(a)区域混合模型 P-RNN 层输出的 450 个流域 10 年平均日均 S₀(带字母的高亮流域为图 S11 的分析对象);(b)基于 NASA 国家冰雪数据中心的 10 年平均日均 SWE 栅格图;(c)450 个流域平均的 S₀与 SWE 时间序列。

-

空间分布一致性(图 3a、3b):区域混合模型推断的 10 年平均积雪存储 S₀(图 3a)与 NASA SWE 数据集(图 3b)的空间分布高度吻合,高海拔、高纬度流域的积雪累积特征完全匹配。

-

时间序列一致性(图 3c):450 个流域的平均 S₀时间序列与 SWE 时间序列的相关系数达 0.99,积雪消融的季节动态(冬季累积、春季消融)完全同步。

-

单点验证(图 S11):选取高海拔、中纬度、低纬度代表性流域进行对比,S₀与 SWE 的时序变化和峰值大小均展现出极佳一致性,证明模型不仅能拟合观测数据,还能基于物理规则推理未直接训练的过程。

3.4 模型性能与推理能力可视化

[图 2 不同人工智能模型的性能与迁移性](Figure 2 对应示意)

(a)四类独立模型的纳什 - 萨特克利夫效率(NSE)空间分布(NSE 色标限定在 [0,1] 以优化可视化);(b)四类模型的三个评估指标直方图(NSE、PFAB、mNSE),混合 DL 模型在所有指标中均表现最优;(c)三类区域模型在 450 个流域五折交叉验证的 NSE 箱线图(箱体为四分位距,须为 5% 和 95% 分位数,y 轴限定在 [-6,1] 以优化可视化),区域混合模型展现出最稳健的迁移性。

[图 3 区域混合模型推断的积雪存储(S₀)与雪水当量(SWE)数据对比](Figure 3 对应示意)

(a)区域混合模型 P-RNN 层输出的 450 个流域 10 年平均日均 S₀;(b)基于 NASA 冰雪数据中心的 10 年平均日均 SWE 栅格图;(c)450 个流域平均的 S₀与 SWE 时间序列(2001-2010 年),二者高度同步。

4. 该篇文章的最大创新点

-

创新一:提出 P-RNN 层设计,突破不可解析物理过程的嵌入瓶颈。首次将以常微分方程(ODE)描述的动态物理模型(如 EXP-HYDRO)封装为循环神经层,无需物理知识的解析解,直接通过离散化状态空间方程实现物理过程的时序演化,解决了地球系统动态物理规则难以融入 AI 架构的核心问题。

-

创新二:双管道架构实现 “物理认知 + 迁移性” 双重提升。主管道的 P-RNN 层赋予 AI 物理一致性和可解释性,参数化管道通过流域属性映射模型参数,既避免了纯数据驱动模型的黑箱性,又解决了传统物理模型跨区域参数率定的难题,实现稳健迁移。

-

创新三:物理与 AI 的共生融合范式。不同于以往 “物理约束 AI”(如损失函数加惩罚项)的单向结合,本文实现双向共生:物理模型为 AI 提供推理框架(避免违背物理规律),AI 填补物理模型的知识空白(如修正机理偏差、挖掘未量化过程),二者协同提升性能。

-

创新四:验证 AI 的 “推理能力” 而非仅拟合能力。以往 AI 模型侧重数据拟合,本文证明具备物理认知的 AI 可在未训练目标过程(如积雪动态)的情况下,基于物理规则精准推断未观测过程,实现从 “拟合” 到 “推理” 的跨越。

5. 该篇文章给我们的启发

-

启发一:地球科学领域的 AI 模型需 “植入物理灵魂”。纯数据驱动模型的黑箱性和物理不一致性限制了其在地球科学的深度应用,将物理过程以结构化方式(如 P-RNN 层)嵌入 AI 架构,是提升模型可靠性和可解释性的关键,尤其适用于水文、气候等强动态、强物理约束的领域。

-

启发二:可解释性应优先于单纯精度提升。在无观测流域预测等高风险决策场景中,区域混合模型虽 NSE 中位数略低于 LSTM,但稳健性和可解释性更优,且无灾难性预测,这提示我们在地球科学应用中,模型的物理一致性和稳定性比微小的精度提升更具实际价值。

-

启发三:混合架构的扩展性极强。本文架构可灵活替换 P-RNN 层中的物理模型(如将水文模型替换为气候模型、地震信号模型),普通 NN 层也可替换为 ConvLSTM 等先进结构以捕捉时空相关性;未来可进一步将偏微分方程(PDE)封装为神经层,实现更高维度(如二维流域)地球系统动态的模拟。

-

启发四:跨领域推广潜力巨大。该物理 - AI 共生范式不仅适用于水文,还可推广至地震信号分析、全球气候建模等其他地球科学领域 —— 任何以微分方程描述的动态物理过程,均可通过类似 P-RNN 的方式嵌入 AI,实现机理与数据的双重驱动。

-

启发五:AI 与物理方法的 “互补而非替代”。物理方法的机理框架是 AI 避免 “胡言乱语” 的基础,而 AI 的数据挖掘能力可弥补物理方法的知识缺口,二者并非相互替代,而是共生协同,这种关系为未来地球科学研究提供了新的方法论视角。

更多推荐

已为社区贡献3条内容

已为社区贡献3条内容

所有评论(0)