Rust I/O 与错误处理:从字节流到稳健程序的设计艺术

本文探讨了 Rust 语言在 I/O 操作和错误处理方面的独特设计。Rust 通过 Read/Write Trait 实现了统一的多态 I/O 接口,支持从文件、网络到内存缓冲区的多种数据源。其核心方法设计遵循"尽力而为"原则,配合辅助方法满足不同场景需求。在文件系统交互中,Rust 采用 RAII 模式管理资源,并通过 Path 类型处理跨平台路径差异。错误处理方面,Rust

Rust I/O 与错误处理:从字节流到稳健程序的设计艺术

在系统编程中,输入/输出(I/O)是程序与外部世界交互的桥梁,而错误处理则是保障这座桥梁稳健性的基石。Rust 凭借其独特的 Trait 系统和类型安全设计,构建了一套兼顾性能与可靠性的 I/O 与错误处理模型。它既不像 C 语言那样将 I/O 操作与具体设备强绑定,也不像 Python 那样隐藏错误细节,而是通过抽象接口实现了“零成本多态”,同时以显式的错误类型契约确保每一种异常情况都被妥善处理。

本文将从 I/O 操作的抽象本质出发,深入解析 Rust 如何通过 Read/Write Trait 统一各类 I/O 源,如何安全处理跨平台文件路径,以及如何构建可组合、可追踪的错误处理体系,最终揭示其“稳健性”与“性能”并存的设计哲学。

一、I/O 抽象的基石:Read 与 Write Trait

Rust 的 I/O 系统核心是行为抽象——通过 Read 和 Write 这两个 Trait,将“读取字节”和“写入字节”的行为与具体设备(文件、网络套接字、内存缓冲区等)解耦,实现了真正的 I/O 多态。

1.1 Read Trait:字节输入的统一接口

Read Trait 定义了“从某个源读取字节”的行为,其核心方法 read 是理解 Rust I/O 模型的关键:

pub trait Read {

// 核心方法:尝试从源读取字节到 buf

fn read(&mut self, buf: &mut [u8]) -> Result<usize, io::Error>;

// 辅助方法:读取所有字节直到 EOF

fn read_to_end(&mut self, buf: &mut Vec<u8>) -> Result<usize, io::Error> {

let mut total = 0;

loop {

// 扩展缓冲区以容纳更多数据

buf.reserve(32 * 1024);

let buf_len = buf.len();

// 切片指向未使用的部分

let mut chunk = &mut buf[buf_len..];

match self.read(&mut chunk) {

Ok(0) => break, // EOF

Ok(n) => total += n,

Err(e) => return Err(e),

}

}

Ok(total)

}

// 其他辅助方法:read_exact、read_to_string 等

}

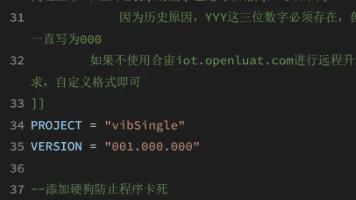

read 方法的“尽力而为”语义

read 方法的设计充分考虑了底层 I/O 的复杂性,其行为有严格规定:

- 不保证填满缓冲区:返回值

usize是实际读取的字节数(0 ≤ n ≤ buf.len())。这是因为底层设备可能暂时没有足够数据(如网络套接字等待数据),或采用非阻塞模式(如TcpStream的非阻塞读取)。 - 0 字节的特殊含义:通常表示“文件结束(EOF)”,但需排除

buf为空的情况(此时读取 0 字节是正常的)。 - 错误传播:任何 I/O 失败(如设备断开)都通过

io::Error返回,不会默默忽略。

这种设计避免了“阻塞直到填满缓冲区”的刚性要求,为不同 I/O 场景(同步/异步、阻塞/非阻塞)提供了统一接口。

辅助方法的价值

read_to_end、read_exact 等辅助方法基于 read 实现,解决了常见需求:

read_to_end:循环调用read直到 EOF,将所有数据存入Vec<u8>(自动扩容)。read_exact:循环读取直到缓冲区被填满,若中途遇到 EOF 则返回错误(确保数据完整性)。

这些方法体现了 Rust 的“最小接口”哲学:核心方法仅定义基础行为,辅助方法通过组合核心方法满足复杂需求,既保证灵活性,又减少重复代码。

1.2 Write Trait:字节输出的统一接口

Write Trait 定义了“向某个目的地写入字节”的行为,核心方法 write 与 read 遥相呼应:

pub trait Write {

// 核心方法:尝试将 buf 中的字节写入目的地

fn write(&mut self, buf: &[u8]) -> Result<usize, io::Error>;

// 刷新缓冲区:确保数据被发送到底层设备

fn flush(&mut self) -> Result<(), io::Error>;

// 辅助方法:保证所有字节被写入

fn write_all(&mut self, buf: &[u8]) -> Result<(), io::Error> {

let mut total = 0;

while total < buf.len() {

match self.write(&buf[total..]) {

Ok(n) => total += n,

Err(e) => return Err(e),

}

}

Ok(())

}

// 其他辅助方法:write_fmt 等

}

write 与 flush 的协作

write的语义与read类似:可能只写入部分字节(返回实际写入数),需循环调用才能保证所有数据被写入(write_all正是这样做的)。flush的作用是处理“缓冲”:许多Write实现(如BufWriter)会在内存中缓冲数据,减少系统调用次数。flush强制将缓冲区数据写入底层设备(如磁盘、网络),确保数据不丢失。

例如,使用 BufWriter 包装 File 时,write 仅写入内存缓冲区,直到缓冲区满或调用 flush 才实际写入磁盘:

use std::fs::File;

use std::io::{BufWriter, Write};

let file = File::create("log.txt")?;

let mut writer = BufWriter::new(file); // 带缓冲区的写入器

writer.write_all(b"hello")?; // 写入缓冲区(未实际写盘)

writer.flush()?; // 强制写入磁盘

1.3 高性能 I/O:分散/聚集与 IoSlice

为了充分利用操作系统的 I/O 能力,Read 和 Write 还提供了“分散/聚集 I/O”的接口,通过 IoSlice(用于写入)和 IoSliceMut(用于读取)实现:

// Write 中的聚集写入

fn write_vectored(&mut self, bufs: &[IoSlice<'_>]) -> Result<usize, io::Error> {

// 默认实现:循环调用 write,性能较差

let mut total = 0;

for buf in bufs {

match self.write(buf) {

Ok(0) => break,

Ok(n) => total += n,

Err(e) => return Err(e),

}

}

Ok(total)

}

分散/聚集 I/O 的原理

- 聚集写入(Gather Write):将多个内存缓冲区的内容通过一次系统调用写入设备(如 Linux 的

writev系统调用),避免多次系统调用的开销。 - 分散读取(Scatter Read):从设备读取数据到多个内存缓冲区(如 Linux 的

readv),适用于读取结构化数据(如先读头部,再读 body)。

IoSlice 是 &[u8] 的轻量包装,它标记缓冲区为“可用于聚集写入”。操作系统支持时,write_vectored 会直接调用 writev,否则降级为循环 write:

use std::io::{self, Write, IoSlice};

fn write_multiple(writer: &mut impl Write) -> io::Result<()> {

let buf1 = b"hello ";

let buf2 = b"world";

// 聚集写入两个缓冲区

writer.write_vectored(&[IoSlice::new(buf1), IoSlice::new(buf2)])?;

Ok(())

}

这种设计兼顾了性能与兼容性:在支持的系统上获得高效 I/O,在不支持的系统上仍能正常工作。

二、文件系统交互:路径抽象与安全操作

文件系统是 I/O 操作的重要场景,Rust 通过 std::fs 模块提供高层操作,并通过 Path/PathBuf 解决跨平台路径的复杂性。

2.1 std::fs:文件操作的 RAII 模式

std::fs 提供了 File、DirBuilder、Metadata 等类型,封装了操作系统的文件系统 API,其设计遵循 RAII(资源获取即初始化)原则:

use std::fs::File;

use std::io::Read;

fn read_file() -> io::Result<()> {

// 打开文件:获取文件句柄(RAII 资源)

let mut file = File::open("data.txt")?;

let mut contents = String::new();

// 读取内容

file.read_to_string(&mut contents)?;

println!("{}", contents);

// 离开作用域时,file 的 Drop 实现自动关闭文件句柄

Ok(())

}

File的Drop实现:确保文件句柄在离开作用域时被关闭,无需手动调用close,避免资源泄漏。- 错误处理:所有操作返回

io::Result,涵盖文件不存在、权限不足等常见错误。

2.2 路径处理:Path 与跨平台语义

文件路径在 Windows(C:\a\b)和 Unix(/a/b)上的语法差异巨大,Rust 通过 Path 和 PathBuf 抽象这种差异:

Path:类似&str,是对路径数据的不可变引用(&Path),不拥有数据,零成本。PathBuf:类似String,是拥有所有权的可变路径,可修改和拼接。

核心:OsStr 与非 UTF-8 路径

Rust 路径不直接使用 str/String,而是基于 OsStr/OsString,原因是:

- Unix 系统:文件路径可以包含非 UTF-8 字节(如

b"\xff"),str无法表示。 - Windows 系统:路径基于 UTF-16 编码,

OsString内部会处理编码转换。

OsStr 保证能容纳操作系统原生路径格式,但不保证 UTF-8 有效性。转换为 str 需显式调用 to_str()(返回 Option<&str>):

use std::path::Path;

let path = Path::new("/home/user/非UTF8\x80"); // 包含无效UTF-8字节

match path.to_str() {

Some(s) => println!("UTF-8路径: {}", s),

None => println!("路径包含非UTF-8数据"), // 此处会执行

}

大多数文件操作(如 File::open)直接接受 &Path,无需转换为 str,只有在需要显示或序列化时才需处理 UTF-8 问题。

路径操作:跨平台兼容的方法

Path 提供了一系列方法,自动适配不同系统的路径规则:

use std::path::PathBuf;

// 拼接路径(自动使用系统分隔符)

let mut path = PathBuf::from("data");

path.push("logs");

path.push("app.log");

// Unix: data/logs/app.log; Windows: data\logs\app.log

// 分解路径

assert_eq!(path.file_name(), Some("app.log".as_ref())); // 文件名

assert_eq!(path.parent(), Some(Path::new("data/logs"))); // 父目录

assert_eq!(path.extension(), Some("log".as_ref())); // 扩展名

这些方法屏蔽了底层系统差异,确保同一份代码在 Windows 和 Unix 上都能正确处理路径。

三、错误处理的哲学:显式、可组合、可恢复

I/O 操作天生不可靠(文件损坏、网络中断等),Rust 的错误处理机制通过 Result、? 运算符和 Error Trait,构建了一套“显式且可组合”的处理模式。

3.1 Result<T, E>:错误即类型

Rust 要求所有可能失败的操作(如 I/O)必须返回 Result<T, E>,强制开发者在类型层面处理错误:

enum Result<T, E> {

Ok(T), // 成功:包含结果值

Err(E), // 失败:包含错误信息

}

这种设计的优势:

- 编译期检查:编译器确保

Result的两个分支(Ok和Err)都被处理,避免“错误被默默忽略”。 - 明确的错误类型:

E精确描述可能发生的错误(如io::Error、ParseError),读者能直观了解函数的失败场景。

对比其他语言:

- C 语言通过返回值(如

-1)表示错误,但需手动检查,易遗漏。 - C++/Java 使用异常,导致控制流不直观,且可能跨越多个函数调用。

- Go 语言的

if err != nil模式需要大量重复代码,缺乏类型级别的错误聚合。

3.2 ? 运算符:错误传播的语法糖

? 运算符是 Rust 错误处理的“瑞士军刀”,它简化了“如果失败就返回错误,否则继续”的常见逻辑:

// 使用 ? 之前

fn read_config() -> io::Result<String> {

let mut file = match File::open("config.toml") {

Ok(f) => f,

Err(e) => return Err(e), // 传播错误

};

let mut contents = String::new();

match file.read_to_string(&mut contents) {

Ok(_) => Ok(contents),

Err(e) => return Err(e), // 传播错误

}

}

// 使用 ? 之后(等价)

fn read_config() -> io::Result<String> {

let mut file = File::open("config.toml")?; // 失败则返回

let mut contents = String::new();

file.read_to_string(&mut contents)?; // 失败则返回

Ok(contents)

}

? 的深层机制:错误转换

? 不仅传播错误,还能自动转换错误类型,其等价逻辑为:

// expr? 等价于

match expr {

Ok(val) => val,

Err(e) => return Err(From::from(e)), // 关键:From 转换

}

这要求目标错误类型 E_out 实现 From<E_in>(E_in 是表达式返回的错误类型)。例如,io::Error 实现了 From<AddrParseError>,因此可以直接传播:

use std::net::IpAddr;

use std::io;

fn parse_ip() -> io::Result<IpAddr> {

let ip = "192.168.0.1".parse()?; // AddrParseError 自动转为 io::Error

Ok(ip)

}

From 转换使错误类型能在不同层级间无缝传播,是构建错误链的基础。

3.3 panic! vs Result:不可恢复与可恢复错误

Rust 严格区分两种错误场景:

- 可恢复错误:预期内的失败(如文件不存在),用

Result处理,允许程序继续执行。 - 不可恢复错误:预期外的逻辑错误(如数组越界、断言失败),用

panic!处理,导致程序终止。

panic! 的底层行为

panic! 触发后,默认会堆栈展开(Unwind):

- 沿调用栈向上回溯,执行每个栈帧中变量的

Drop方法(确保 RAII 资源释放)。 - 最终打印错误信息并终止程序。

通过 Cargo.toml 配置 panic = 'abort' 可改为直接中止(Abort):

[profile.release]

panic = 'abort' # 发生 panic 时立即终止,不展开堆栈

- 展开:适合调试(保留更多上下文),但增加二进制体积和崩溃处理时间。

- 中止:适合资源受限环境(如嵌入式),二进制更小,崩溃更快。

四、构建可组合的错误类型:Error Trait 与生态工具

在复杂应用中,单一错误类型(如 io::Error)往往不够用。Rust 提供 std::error::Error Trait 作为错误类型的通用接口,并通过第三方库简化自定义错误的实现。

4.1 Error Trait:错误类型的通用契约

Error Trait 定义了错误类型应提供的核心功能:

pub trait Error: Debug + Display {

// 错误的底层原因(构建错误链)

fn source(&self) -> Option<&(dyn Error + 'static)> { None }

// 其他辅助方法:description(已废弃)、cause(已废弃)等

}

Debug和Display:确保错误可被调试打印({:?})和用户友好显示({})。source方法:返回错误的底层原因(如DatabaseError的源可能是io::Error),支持构建“错误链”,便于追踪问题根源。

4.2 自定义错误类型:从手动实现到 ThisError

手动实现 Error Trait 繁琐,需编写大量样板代码。ThisError 库通过派生宏自动生成实现,大幅简化流程:

// 添加依赖:thiserror = "1.0"

use thiserror::Error;

// 定义应用级错误枚举

#[derive(Error, Debug)]

enum AppError {

// 包装 I/O 错误,自动实现 From<io::Error>

#[error("文件操作失败:{0}")]

Io(#[from] std::io::Error),

// 包装解析错误,自定义错误信息

#[error("解析配置失败:{0}")]

Parse(#[from] toml::de::Error),

// 自定义错误,包含额外信息

#[error("配置缺失必填字段:{0}")]

MissingField(String),

}

// 使用自定义错误

fn load_config() -> Result<(), AppError> {

let content = std::fs::read_to_string("config.toml")?; // io::Error 自动转为 AppError::Io

let config = toml::from_str(&content)?; // toml::Error 自动转为 AppError::Parse

if config.name.is_none() {

return Err(AppError::MissingField("name".into()));

}

Ok(())

}

#[from]属性:自动生成From<InnerError>实现,使?能将内部错误转换为自定义错误。#[error]属性:定义Display实现,支持格式化字符串({0}引用枚举变体的字段)。

4.3 错误处理生态:ThisError 与 Anyhow 的分工

Rust 错误处理生态有两个核心库,分别服务于不同场景:

| 库 | 适用场景 | 核心能力 | 哲学 |

|---|---|---|---|

ThisError |

库作者 | 生成有类型的错误枚举,支持错误链 | 显式错误:精确控制可能的错误类型 |

Anyhow |

应用开发者 | 提供 anyhow::Error 类型,可容纳任何 Error |

动态错误:快速传播错误,不关心具体类型 |

Anyhow 的使用示例:

// 添加依赖:anyhow = "1.0"

use anyhow::{Result, Context};

fn run() -> Result<()> {

// 读取文件,添加上下文信息

let content = std::fs::read_to_string("data.txt")

.with_context(|| "无法读取数据文件")?;

// 解析整数,添加上下文

let num: i32 = content.trim().parse()

.with_context(|| format!("无效的整数格式:{}", content))?;

Ok(())

}

Anyhow 适合快速开发,通过 with_context 为错误添加额外信息,便于调试。而 ThisError 适合库开发,确保用户能精确匹配和处理特定错误。

总结:稳健性与性能的平衡艺术

Rust 的 I/O 与错误处理模型体现了其“务实的安全”哲学:

- I/O 抽象:通过

Read/WriteTrait 实现设备无关的多态性,既保证代码复用,又通过IoSlice等机制不牺牲性能。 - 路径处理:

Path/OsStr解决了跨平台路径的复杂性,确保文件操作在不同系统上的正确性。 - 错误处理:

Result与?强制显式处理可恢复错误,ErrorTrait 支持构建可追踪的错误链,ThisError/Anyhow则降低了实际开发的复杂度。

这种设计让 Rust 能够编写出既稳健(不忽略任何错误)又高效(零成本抽象、贴近系统调用)的 I/O 密集型程序,无论是文件处理、网络服务还是嵌入式设备交互,都能兼顾可靠性与性能。理解这套模型,是掌握 Rust 系统编程的关键一步。

更多推荐

已为社区贡献10条内容

已为社区贡献10条内容

所有评论(0)