【财报】TCL的价值逻辑,只是走对了制造业升级的路

创新投入上,TCL科技2024年研发投入88.7亿元,占营业收入的比例为5.4%,新增PCT专利申请433件,申请发明专利2582件,重点攻克Mini/Micro LED、柔性OLED、AI等前沿技术,专利积累覆盖LCD、OLED全赛道,尤其是截至2025年,TCL华星在量子点电致发光领域拥有2913件专利,排名世界第二,渐渐地,相应的技术护城河也开始彰显出价值,比如,今年上半年,其Mini LE

作者 | 风车

文 | 响铃说

不久前,TCL科技发生工商变更,注册资本由约187.8亿元人民币增至约208亿元人民币,增幅约11%,而在今年10月,这家公司通过控股子公司TCL华星,又以110.88亿元完成对LG广州8.5代线的收购,将IPS核心技术与全球高端客户网络收入囊中。

这场并购不仅整合了全球180K大板月产能,还标志着中国企业在显示产业进一步从"规模跟随"向"技术参与主导"的转折。

其实,类似这种商业化扩张和技术投入,于TCL集团而言算不上什么新鲜事,无非是扩大产能或者试图增强产品竞争力的商业策略。

但回过头来看,TCL这个品牌从当年惠州的小型家电作坊起步到如今的大集团体系,业务版图已覆盖半导体显示、智能终端、新能源光伏等多个产业赛道,相应的品牌价值也随之不断提升,2025年的凯度BrandZ中国百强榜单上,TCL以23亿美元的价值位列第76位。

也许,理解TCL集团的品牌价值,需要从其发展历史中探寻答案,以及认清这家集团公司有些“偏执”的路线,即,在同行追逐消费电子短期爆款时,它为何执着于面板这种重资产、长周期的领域?当新能源行业陷入周期性调整时,其仍在持续承压的光伏业务的坚持又有何逻辑?

目前,TCL集团大致是以制造基本盘为根基,以技术与产业链协同为护城河,并以多赛道与全球化为成长极,这使得它的品牌分量得到增加。

而往深处看,TCL集团的蜕变折射出了中国制造业从规模扩张向质量升级的微观样本,还反映出传统制造企业突破增长瓶颈的核心路径。

更大的意义在于,洞察影响TCL品牌向上的核心要素,对于在反内卷背景下的企业有序、充分竞争,以及那些正在尝试探寻建立护城河的初创品牌,都将是很有价值的一场反思与启示。

基本盘,不断探寻产业边界拓展

通常情况下,决定一家企业品牌高度的核心因素是品牌的规模(业务范畴、营收等)以及心智(底层技术与创新能力、消费者认知、品牌声量形象等),而处于优先要素的规模会率先决定市场体量,并对一家公司的经营形成正向价值贡献。

如果用这个视角审视TCL集团,大概率可以将其归结为从家电到多产业集群的版图演进,目前TCL集团旗下有TCL科技、TCL中环、TCL电子、TCL智家、华显光电/华星(TCL科技控股)等企业,其中TCL科技与TCL电子为营收最大的上市公司。

追溯到起步,TCL品牌起立于1981年,前身为中国首批13家合资企业之一「TTK家庭电器(惠州)有限公司」,最初从事磁带的生产制造,后又延伸到彩电制造领域。

但TCL集团的基本盘构建其实始终围绕着对产业周期的底层判断,李东升则主导了这一过程,在他眼里,业务边界的每一次拓展都围绕核心制造能力展开,先稳住主业务站稳脚跟,再循序渐进拓展领域。

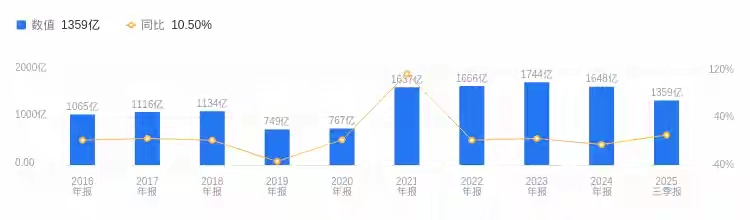

在最大的两家上市公司方面,TCL科技(000100.SZ)最近披露2025年三季报,前三季度实现营业收入1359.43亿元,同比增长10.50%;归属于上市公司股东的净利润30.47亿元,同比增长99.75%。前三季度,半导体显示业务(TCL华星)累计实现营业收入780.1亿元,同比增长17.5%;净利润61亿元,同比增长53.5%;归属于TCL科技股东的净利润为39亿元,同比增长41.9%,成为集团最稳定的营收支柱之一。

TCL电子在终端市场持续突破,上半年实现收入547.77亿港元,同比增长20.4%;归母净利润10.9亿港元,同比增长67.8%;彩电业务逆势增长,全球TV出货量达1346万台,同比增长7.6%,稳居全球前二。其中,Mini LED TV全球出货量同比大幅增长176.1%,出货量位居全球首位。

看上去还算亮眼的规模化业绩盘面背后,与集团初期的商业化策略与路径选择有很大关联。

20世纪90年代以彩电制造切入市场后,企业并未止步于终端产品组装,而是在2009年前后启动显示面板自主研发,彼时中国LCD面板自给率不足10%,全球产能被韩日企业垄断。

在李东升秉承持续投入的理念下,TCL集团逐步形成两大核心上市公司支撑的产业架构,到2019年,集团完成资产重组,TCL科技聚焦半导体显示与新能源,TCL实业聚焦智能终端产品及服务,两者形成"屏-端-芯"的协同效应。

可能在李东升眼里,"坐冷板凳才能啃硬骨头",毕竟制造业的底层逻辑从来不是追逐短期风口,关注商业闭环效率与围绕打造基本盘业务的长期主义会最先吃到甜头。

所以,在TCL这一品牌发展过程中,大多数企业在消费电子市场靠性价比争夺份额时,公司选择借助TCL科技控股的公司华显光电以及华星光电(两者为子母股权公司)进入半导体显示赛道,在显示面板这种资金密集、技术密集型领域持续投入,这让早期的彩电行业在周期波动中获得主动权。

以智能彩电业务为例,考虑到一直以来对显示技术与终端产品的深度绑定,形成"产研-制造-市场"的闭环。TCL华星作为技术输出端,推动LTPS技术、大尺寸技术以及AI技术在车载、笔电等高端市场渗透率提升,并逐渐为核心业务带来正向价值。

横向对比看,无论是海信、海尔、长虹、美的这些传统彩电制造商还是小米、华为这些电视机领域的新势力,大多也没有达到面板产业链的自主控制的水平。

目前,电视面板出货量仍稳居全球前二,商显领域交互白板、广告机等产品竞争力持续强化,某种程度上,印证了重资产布局对构建基本盘韧性的核心价值。

产业经济学中有个观点:"制造业的竞争力本质是供应链的竞争力"。TCL早期自建核心彩电业务的面板供应链,从面板研发到终端组装,从核心材料到智能制造,其基本盘的韧性并非来自单一产品的成功,而是源于对产业链关键环节的掌控力。

于是,同行依赖外部面板供应时,TCL这个品牌算是自己垂直整合实现"技术-产能-市场"合理循环,给TCL科技和TCL电子这两个基本盘业务带来了营收、利润等有效的商业贡献。

护城河,技术整合需要与产业链协同

回到最开始提到的品牌心智,无论是消费电子行业还是其他领域,品牌心智的打造都需要扎实的能力投入以及技术创新,此番道理在智能手机、新能源汽车行业同样得到证明,也是苹果、华为可以牢牢立足高端市场以及高端溢价的核心。

视线转到TCL身上,护城河往往就建立在自主研发与战略并购的双重驱动上,虽然集团业务诸多,但考虑到TCL科技的半导体业务以及TCL电子的彩电业务属于公司拳头业务,因此我们仍然可以认为,影响其品牌称重与含金量大部分可能是显示技术。

恰好在此领域,这家公司做到了全链条的专利掌控。

过去15年间,TCL累计投入超2700亿元,布局11条面板产线,在三星、LG逐步退出LCD领域后,比如,在自主研发层面,TCL华星对印刷OLED技术的布局已持续十来年,不同于三星、京东方选择的蒸镀技术路线,其印刷工艺将真空腔体数量缩减至传统技术的10%,

创新投入上,TCL科技2024年研发投入88.7亿元,占营业收入的比例为5.4%,新增PCT专利申请433件,申请发明专利2582件,重点攻克Mini/Micro LED、柔性OLED、AI等前沿技术,专利积累覆盖LCD、OLED全赛道,尤其是截至2025年,TCL华星在量子点电致发光领域拥有2913件专利,排名世界第二,渐渐地,相应的技术护城河也开始彰显出价值,比如,今年上半年,其Mini LED电视全球出货量就同比增长194.5%。

当然,除了技术整合,产业整合是第二个走对了的路,这意味着商业效率的改善。

例如,2025年4月完成对乐金显示产线收购,不仅获得180K大板月产能与配套模组工厂,更收获包括IPS在内的多项关键技术及全球客户资源,使TCL华星在超大尺寸面板领域实现产能与技术的双重提升。如今,伴随公司拿下LG Display中国业务,全球面板市场的国际竞争或走向一个新方向。

另外,在全球各地的产业集群中,这个品牌已形成"高效供应链圈",从玻璃基板到模组组件的核心环节实现本地化配套,大幅缩短交货周期并降低物流成本,直接体现在生产效率方面,通过自研AOI检测系统,TCL华星面板良率稳定在98.7%,高于96%的行业平均水平,在近两年面板价格下行期仍实现盈利改善。

可以发现,"自研+并购"的模式形成了立体的品牌竞争壁垒,协同释放效率红利,某种程度上也在抬升品牌的含金量。

不过,影响TCL品牌势能的,还有来自多元市场的冲击。

成长性,全球化是必然、不是选择

一方面,TCL的成长性首先还是源于对新兴技术赛道的提前布局以及判断,由此形成"半导体+新能源+智能终端"的业务盘面。

另外一方面,"制造业的增长不是零和博弈,而是技术迭代的产物",横向对比其他企业,TCL的赛道拓展并非盲目多元化,基本围绕核心制造能力、核心业务赛道进行的相关延伸。

比如,当显示产业进入成熟期,光伏等新能源领域成为技术应用的新场景;在终端市场竞争加剧,印刷OLED等新技术成为产品升级的突破口,所以这更类似技术溢出型"增长,正是制造企业穿越周期的关键。

正因为如此,与大多数品牌影响力靠前的科技企业相比,TCL的品牌效应也从很早就开始向全球化输出。

甚至可以说,全球化是TCL品牌成长性的另一核心支撑,其路径已从"产品出海"进化为"能力出海"。截至2025年,TCL在海外拥有38个制造基地、46个研发中心,分布于越南、印度、墨西哥等160多个国家和地区,形成覆盖研发、生产、销售的完整体系。

合理的布局带来了显著的业绩增长,在今年3月23日下午的全球产业链供应链合作专题研讨会上,TCL创始人、董事长李东生谈到,“如何在全球供应链锻造上使全球生产要素配置效率最大化,又兼顾区域经济发展均衡,作为中国制造业(企业),这是我们要考虑的一个未来发展模式转变。”

据他披露,过去20余年间公司在全球建立38个制造基地和46个研发中心,以及5个区域经营中心。2024年,TCL集团海外营收1420亿元,占到营收近一半。

看起来,纵深的全球化发展策略很好地助推了TCL的品牌价值拉升,管理学界还认为,"真正的全球化是能力的全球化而非市场的全球化",TCL的实践印证了这一观点,至少它在墨西哥工厂输出的不仅是电视产品,还是智能制造体系,而在印度研发中心开发的不仅是适配软件,更是本地化技术标准。

随着TCL深度嵌入全球产业链的模式,使这个品牌在贸易壁垒加剧的环境下仍能保持增长,并为制造业全球化提供了可借鉴的路径。

回过头来看,伴随产业升级,TCL的品牌认知正从"传统制造"向"技术品牌"转型,它给中国制造业品牌提供了一个正向启示,“跳跃周期去探寻聚焦主赛道的产业边界,并过早构建技术与资源整合的护城河,适机开辟全球化的第二增长曲线”。

可能,这才是TCL品牌真正的含金量。

*本文图片均来源于网络

*此内容为【响铃说】原创,未经授权,任何人不得以任何方式使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。

#响铃说 Focusing on企业数字化与产业智能化升级,这是关注一切与创业、产业和商业相关的降本增效新技术、新模式、新生态 NO.480深度解读

【完】

曾响铃

1钛媒体、人人都是产品经理等多家创投、科技网站年度十大作者;

2 虎啸奖评委;长沙市委统战部旗下网络名人联盟成员;

3 作家:【移动互联网+ 新常态下的商业机会】等畅销书作者;

4 《中国经营报》《商界》《商界评论》《销售与市场》等近十家报刊、杂志特约评论员;

5 钛媒体、36kr、虎嗅、界面、澎湃新闻等近80家专栏作者;

6 “脑艺人”(脑力手艺人)概念提出者,现演变为“自媒体”,成为一个行业;

7 腾讯全媒派荣誉导师、功夫财经学者矩阵成员、多家科技智能公司传播顾问。

更多推荐

已为社区贡献4条内容

已为社区贡献4条内容

所有评论(0)