`Drop` Trait 与 RAII:Rust 资源管理的底层逻辑与实践艺术

Rust通过Drop trait和RAII范式实现高效资源管理,将资源生命周期与对象生命周期绑定。对象创建时获取资源,销毁时自动释放。标准库类型如String、File和MutexGuard均遵循此模式。Drop trait定义了析构逻辑,由编译器自动调用,遵循后进先出的释放顺序。所有权转移确保资源不会被二次释放,Copy与Drop互斥的设计进一步保证了内存安全。这种机制使Rust无需垃圾回收即可

Drop Trait 与 RAII:Rust 资源管理的底层逻辑与实践艺术

Rust 最引人注目的特性之一,是它在没有垃圾回收(GC)的情况下,通过编译期检查实现了内存安全与自动资源管理。这一奇迹的核心,便是 Drop Trait 与 RAII(Resource Acquisition Is Initialization)范式的深度结合。本文将从底层机制到实际应用,全面解析 Rust 如何通过这套体系实现资源的安全、高效管理。

一、RAII:资源生命周期与对象生命周期的绑定

RAII 并非 Rust 独创(起源于 C++),但 Rust 凭借所有权系统将其潜力发挥到了极致。其核心思想是:资源的获取与释放必须与对象的生命周期严格绑定。

- 资源获取:当对象被创建时(构造阶段),完成资源的分配(如堆内存、文件句柄、网络连接、锁等)。

- 资源释放:当对象被销毁时(析构阶段),自动完成资源的清理(如释放内存、关闭文件、断开连接、释放锁等)。

这种绑定从根本上避免了“资源泄漏”——只要对象的生命周期可控,资源就不会被遗忘释放。在 Rust 中,“对象的生命周期”由作用域(Scope) 定义:当变量离开作用域时,其关联的资源必然会被释放。

1.1 内置类型的 RAII 实践

Rust 标准库中的几乎所有类型都遵循 RAII 范式,例如:

String:创建时在堆上分配内存,离开作用域时自动释放;Vec<T>:同理,管理动态数组的堆内存;File:打开文件时获取文件句柄,销毁时自动关闭;MutexGuard:获取锁时“锁定”,销毁时自动“解锁”。

use std::fs::File;

use std::sync::Mutex;

fn raii_builtin_types() {

// 1. String:堆内存的自动管理

{

let s = String::from("hello"); // 分配堆内存(资源获取)

println!("{}", s);

} // s 离开作用域,堆内存自动释放(资源释放)

// 2. File:文件句柄的自动管理

{

let file = File::open("data.txt").unwrap(); // 获取文件句柄

// 使用文件...

} // file 离开作用域,文件句柄自动关闭

// 3. MutexGuard:锁的自动释放

let mutex = Mutex::new(0);

{

let guard = mutex.lock().unwrap(); // 获取锁

// 临界区操作...

} // guard 离开作用域,锁自动释放

}

这些类型无需开发者手动调用“释放”方法(如 C 的 free 或 C++ 的 delete),编译器会确保资源在恰当的时机被清理。

1.2 Drop Trait:RAII 的“释放”引擎

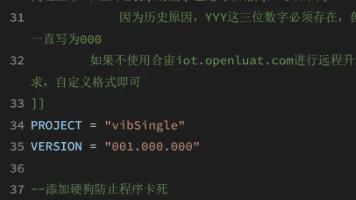

Drop Trait 是 Rust 实现 RAII 中“资源释放”环节的核心机制。它定义了类型在被销毁时应执行的清理逻辑,其签名极其简洁:

pub trait Drop {

// 析构方法:在类型实例被销毁前自动调用

fn drop(&mut self);

}

任何需要自定义资源释放逻辑的类型,都可以实现 Drop Trait。编译器会在变量离开作用域时,自动插入调用 drop 方法的代码。

二、Drop 的自动调用与析构顺序

Drop 方法的调用完全由编译器控制,开发者既不需要(也不应该)手动调用。理解其调用时机和顺序,是正确设计资源依赖关系的关键。

2.1 作用域与 Drop 的触发时机

当变量离开其作用域时,Drop 方法会被自动触发。作用域可以是函数体、代码块({})、条件分支或循环等。

struct ScopedResource(String);

impl Drop for ScopedResource {

fn drop(&mut self) {

println!("释放资源: {}", self.0);

}

}

fn drop_scopes() {

println!("进入函数作用域");

let global = ScopedResource("函数内资源".to_string()); // 1. 声明

{

println!("进入内部代码块");

let local = ScopedResource("内部代码块资源".to_string()); // 2. 声明

println!("离开内部代码块");

} // local 离开作用域 → 触发 drop(输出:释放资源: 内部代码块资源)

if true {

let conditional = ScopedResource("条件分支资源".to_string()); // 3. 声明

println!("条件分支结束");

} // conditional 离开作用域 → 触发 drop(输出:释放资源: 条件分支资源)

println!("离开函数作用域");

} // global 离开作用域 → 触发 drop(输出:释放资源: 函数内资源)

输出顺序:

进入函数作用域

进入内部代码块

离开内部代码块

释放资源: 内部代码块资源

条件分支结束

释放资源: 条件分支资源

离开函数作用域

释放资源: 函数内资源

可见,Drop 的调用严格遵循“离开作用域即释放”的原则,与作用域的嵌套层次无关。

2.2 析构顺序:LIFO(后进先出)

当同一作用域内有多个变量时,Drop 的调用顺序与变量的声明顺序相反(后进先出)。这是为了确保资源依赖关系的正确性——后创建的资源可能依赖先创建的资源,因此应先释放。

fn drop_order() {

let a = ScopedResource("A".to_string()); // 先声明

let b = ScopedResource("B".to_string()); // 后声明

println!("作用域内所有变量已声明");

} // 析构顺序:b 先 drop,a 后 drop

输出:

作用域内所有变量已声明

释放资源: B

释放资源: A

为什么是反序?

假设 b 依赖 a(例如,b 是 a 打开的文件的缓冲区),如果 a 先释放(关闭文件),b 的释放逻辑可能访问已关闭的文件,导致错误。反序释放确保依赖链的安全:b 先释放(不再使用文件),a 再释放(关闭文件)。

2.3 结构体字段的析构顺序

结构体的字段也遵循“声明反序”的析构规则。当结构体被销毁时,其字段会按照声明的相反顺序依次调用 Drop 方法。

struct Parent {

a: ScopedResource,

b: ScopedResource,

c: ScopedResource,

}

impl Parent {

fn new() -> Self {

Parent {

a: ScopedResource("Parent.a".to_string()), // 先声明

b: ScopedResource("Parent.b".to_string()),

c: ScopedResource("Parent.c".to_string()), // 后声明

}

}

}

// Parent 本身不实现 Drop,因此会自动调用所有字段的 Drop

fn struct_drop_order() {

let parent = Parent::new();

println!("Parent 已创建");

} // 析构顺序:c → b → a

输出:

Parent 已创建

释放资源: Parent.c

释放资源: Parent.b

释放资源: Parent.a

如果结构体自身实现了 Drop,则其 drop 方法会在所有字段的 Drop 调用之后执行。这是因为结构体的析构逻辑可能需要访问其字段,必须确保字段在结构体自身析构前仍有效。

impl Drop for Parent {

fn drop(&mut self) {

println!("Parent 自身的析构逻辑");

}

}

// 此时的析构顺序:c → b → a → Parent::drop

输出:

Parent 已创建

释放资源: Parent.c

释放资源: Parent.b

释放资源: Parent.a

Parent 自身的析构逻辑

三、Drop 与所有权:Move 语义如何防止二次释放

Rust 的所有权系统(尤其是 Move 语义)与 Drop 机制深度协同,从根本上避免了“二次释放”这一经典内存安全问题。

3.1 Move 语义:所有权转移导致源变量“失效”

当一个实现了 Drop 的类型发生移动(Move) 时(如赋值、函数传参),源变量会被标记为“失效”,编译器会确保其 Drop 方法不会被调用。

fn move_and_drop() {

let x = ScopedResource("x".to_string()); // 1. x 拥有资源

let y = x; // 2. 所有权从 x 移动到 y,x 失效

// println!("{}", x.0); // 编译错误:使用已移动的变量 x

} // 3. 只有 y 会触发 Drop(输出:释放资源: x)

为什么要禁用源变量的 Drop?

如果允许 x 和 y 都调用 Drop,它们会尝试释放同一份资源(例如,String 移动后,x 和 y 的内部指针指向同一块堆内存),导致“二次释放”,这是内存不安全的根源。Rust 通过在 Move 后取消源变量的 Drop 资格,在编译期就杜绝了这种风险。

3.2 Copy 与 Drop 的互斥性

如果一个类型实现了 Copy Trait(按位浅拷贝),则它不能实现 Drop。这是 Rust 编译器的硬性规定,再次体现了对内存安全的严格保障。

#[derive(Copy, Clone)]

struct Copyable;

// 编译错误:Copy 与 Drop 不能同时实现

// impl Drop for Copyable {

// fn drop(&mut self) {}

// }

为什么互斥?Copy 类型的赋值是“复制”而非“移动”(例如 i32、bool)。如果允许 Copy + Drop,则每次复制都会产生一个新实例,这些实例离开作用域时都会调用 Drop,导致资源被多次释放(如复制一个 File 类型,多个副本都会尝试关闭同一个文件句柄)。

四、std::mem::drop:显式触发析构的安全方式

开发者不能手动调用 drop 方法(编译器会自动插入调用,手动调用会导致二次析构),但有时需要提前释放资源(如尽早释放锁以减少阻塞)。此时,std::mem::drop 函数提供了安全的解决方案。

4.1 std::mem::drop 的工作原理

std::mem::drop 是一个极其简单的函数,其源码如下:

pub fn drop<T>(_x: T) {

// 空实现

}

它的作用是:接收参数的所有权,然后立即让参数离开作用域,从而触发其 Drop 方法。

fn explicit_drop() {

let resource = ScopedResource("需要提前释放的资源".to_string());

println!("资源已创建");

// 提前释放资源

std::mem::drop(resource); // 1. resource 被移动到 drop 函数

// 2. drop 函数结束,resource 离开作用域 → 触发 Drop

println!("资源已提前释放");

// println!("{}", resource.0); // 编译错误:resource 已被移动

}

输出:

资源已创建

释放资源: 需要提前释放的资源

资源已提前释放

4.2 实用场景:控制锁的释放时机

std::mem::drop 最常见的用途是提前释放锁,以减少其他线程的阻塞时间。

use std::sync::Mutex;

use std::thread;

use std::time::Duration;

fn drop_lock_early() {

let counter = Mutex::new(0);

thread::spawn(move || {

let mut guard = counter.lock().unwrap(); // 获取锁

*guard += 1; // 临界区操作(耗时短)

// 提前释放锁(不再需要持有)

std::mem::drop(guard);

// 非临界区操作(耗时长)

thread::sleep(Duration::from_secs(1));

println!("子线程完成");

});

// 主线程可以更快地获取锁

let guard = counter.lock().unwrap();

println!("主线程获取锁,当前值:{}", guard);

}

如果不提前释放锁,子线程会在整个休眠期间持有锁,导致主线程阻塞等待。通过 std::mem::drop(guard),锁会在临界区操作完成后立即释放,提高了并发效率。

五、自定义 Drop 的最佳实践与陷阱

实现 Drop 时需注意一些细节,否则可能引入难以调试的问题或性能隐患。

5.1 避免在 drop 中 panic!

如果 drop 方法中发生 panic!,且此时已有其他 panic! 未处理(如在析构链中),Rust 会直接终止程序(调用 std::process::abort)。

struct PanicOnDrop;

impl Drop for PanicOnDrop {

fn drop(&mut self) {

panic!("析构时发生 panic!");

}

}

fn drop_panic() {

let a = PanicOnDrop;

let b = PanicOnDrop;

// 离开作用域时,a 和 b 的 drop 会被调用

// 第一个 panic 会触发,第二个 panic 会导致程序终止

}

建议:drop 方法应只执行简单、可靠的清理逻辑,避免可能失败的操作(如 I/O、网络请求)。

5.2 警惕循环引用(与 Rc/Arc 配合时)

Rc<T>(单线程引用计数)和 Arc<T>(多线程引用计数)是 Rust 中用于共享所有权的类型,但如果与 Drop 结合使用时出现循环引用,会导致资源泄漏。

use std::rc::Rc;

struct Node {

next: Option<Rc<Node>>, // 指向另一个节点

}

impl Drop for Node {

fn drop(&mut self) {

println!("Node 被析构");

}

}

fn rc_cycle() {

let a = Rc::new(Node { next: None });

let b = Rc::new(Node { next: Some(Rc::clone(&a)) });

// 循环引用:a → b → a

let a = Rc::new(Node { next: Some(Rc::clone(&b)) });

} // 离开作用域时,a 和 b 的引用计数仍为 1,不会被析构 → 内存泄漏

解决方案:使用 Weak<T> 打破循环引用。Weak<T> 是一种不增加引用计数的“弱引用”,不影响对象的析构。

5.3 不要依赖 Drop 的执行时机

虽然 Drop 会在变量离开作用域时被调用,但编译器可能会通过优化调整其精确执行时机(只要不违反语义)。因此,不应在 drop 中执行依赖严格时序的逻辑(如实时任务、计时操作)。

六、RAII 与 Drop:Rust 安全模型的基石

Drop Trait 与 RAII 不仅是资源管理的工具,更是 Rust 安全模型的核心支柱。它们与所有权、借用规则协同工作,构建了一套无需 GC 却能保证内存安全的体系:

- 内存安全:通过

Drop自动释放内存,结合 Move 语义防止二次释放和悬垂指针; - 资源安全:确保文件、锁、网络连接等资源在离开作用域时被释放,避免资源泄漏;

- 零运行时开销:

Drop的调用由编译器静态插入,无需运行时检查(如 GC 的标记-清除); - 清晰的生命周期:资源的生命周期与变量作用域严格绑定,代码的可读性和可维护性更高。

相比其他语言的资源管理方式(如 C/C++ 的手动管理、Java 的 GC),Rust 的方案实现了“鱼与熊掌兼得”——既保留了手动管理的性能优势,又拥有自动管理的安全性和开发效率。

总结:资源管理的“ Rust 式”答案

Drop Trait 与 RAII 是 Rust 对“如何安全、高效地管理资源”这一问题的终极回答。它们通过将资源生命周期与变量作用域绑定,在编译期就确保了资源的正确释放,彻底消除了内存泄漏和二次释放等经典问题。

理解 Drop 的调用时机、析构顺序,以及它与所有权系统的交互,不仅能帮助你写出更安全的代码,更能让你深入领会 Rust 设计哲学的核心——将复杂的安全保证交给编译器,让开发者专注于业务逻辑。

在实际开发中,遵循 RAII 范式,合理利用 Drop 和 std::mem::drop,将使你的代码更健壮、更高效,真正发挥 Rust 内存安全的优势。

更多推荐

已为社区贡献10条内容

已为社区贡献10条内容

所有评论(0)