大学正在拥抱 AI:学生会变得更聪明还是停止思考?

当 "浙大先生" 助力科研突破与 "AI 代写" 引发学术危机同时存在,当 99.2% 的使用率与 62.3% 的思维担忧形成对照,答案已然清晰:AI 本身并无善恶,其对大学生的影响取决于教育的引导方式。大学拥抱 AI 的终极目标,不是培养 "善用工具的技工",而是塑造 "驾驭技术的智者"。当 AI 承担重复性劳动,学生应聚焦批判性思维、创造性表达与跨学科协作;当 AI 提供海量信息,学生需锤炼辨

浙江大学的计算机实验室里,大三学生李然正通过 HiAgent 平台拖拽模块,搭建自己的首个 AI 科研助手。这个能自动整理文献、生成数据分析报告的工具,一周前还只是他脑海中的构想。与此同时,数百公里外的某高校课堂上,教授发现三份课程论文的论证逻辑高度相似,AI 检测工具最终证实,这些文章都大量套用了生成式 AI 的输出内容。

当 99.2% 的受访大学生已将 AI 纳入学习生活,当浙江大学 7 天落地 "浙大先生"、同济大学 18 天建成 "同济同学" 成为常态,一场关于智能时代教育本质的争论愈发激烈:大学对 AI 的全面拥抱,究竟会让学生进化出更高级的思维能力,还是催生 "躺平式学习" 的世代?

一、AI 渗透:从工具到生态的校园变革

清晨 7 点,云南师范大学的崔佳一打开智谱清言,为《古代汉语》文献添加标点;上午 10 点,浙江大学的科研团队通过 "浙大先生" 调取 20 多亿条学术数据;下午 2 点,大连东软信息学院的学生用 AI 生成版式设计初稿;晚上 8 点,吉林大学的武泽宇借助 AI 剪辑实验视频 —— 这是当代大学生典型的一天,也是 AI 深度渗透校园的生动注脚。

高校对 AI 的接纳早已超越零散的工具应用,进入生态构建阶段。2024 年人工智能 "应用元年" 开启后,从 "百模大战" 到落地深耕,高校与科技企业的合作成为破局关键。浙江大学与火山引擎合作的 HiAgent 平台,让师生像拼积木般搭建 AI 应用,短短一周就建成覆盖科研、教务、问答的 "浙大先生" 体系,服务 5 万名师生。同济大学则通过同类平台举办应用大赛,非 IT 专业学生开发出智能用餐方案、导师匹配系统等实用工具,印证了 "校园处处用 AI,师生人人会 AI" 的可能性。

这种渗透呈现鲜明的学段与学科差异。调查显示,大一大二学生更倾向用 AI 进行资料查询、口语训练等基础学习活动,而大三大四则聚焦数据统计、代码撰写等专业任务。大连东软信息学院的实践更具代表性:数字艺术专业用 AI 提升设计作品质感,计算机专业借 AI 优化软件测试流程,外国语学院通过 AI 实现日语阅读成绩提升 5.5%,充分展现了 AI 与不同学科的适配性。

教育范式的重构正在发生。传统 "师 — 生" 二元结构逐渐向 "师 — 生 — 机" 三元结构演进,课堂从有界走向无界,资源从用户生成转向智能生成,AI 已从辅助工具升级为教育生态的重要组成部分。

二、能力进化:AI 赋能的思维升级路径

在南京理工大学的《高端装备系统智能设计与实践》课堂上,学生们借助 AI 完成机械结构仿真,将更多精力投入创新方案设计。这种 "AI 处理重复劳动,人类聚焦高阶思维" 的模式,正在改写 "聪明" 的定义 —— 智能不再是知识记忆的多少,而是知识运用与创新的能力。

AI 对学习效率的提升为深度思考创造了条件。中国海洋大学的孙一丹用 AI 自动生成数据可视化图表,将原本两天的工作量压缩至两小时,节省的时间用于跨领域选题策划。华中师范大学吴砥教授指出,AI 将学生从信息检索的繁琐中解放,使其能专注于逻辑构建与观点提炼,这种交互方式的转变正在重塑认知模式。大连东软信息学院的《人工智能项目》课程中,学生借助大语言模型开发智能送餐机器人,在实践中完成从技术理解到创新应用的跨越,斩获 6 项省级竞赛一等奖。

跨学科思维的培养因 AI 获得突破。浙江大学的 "AI 科学家" 模块整合 20 多亿条跨领域数据,帮助文科学生理解科研方法论,助力理工科学生捕捉人文视角。南理工开设的《人工智能技术在安全领域的创新应用》课程,将 AI 与公共安全、电力防护等领域结合,引导学生用跨界思维解决复杂问题。这种知识边界的打破,正是 AI 赋予 "聪明" 的新内涵。

科研能力的进阶更为显著。景哲等研究生借助 AI 的辩论逻辑查找思维漏洞,通过多轮对话完善研究框架,AI 成为 "不会疲倦的学术伙伴"。中南民族大学黄骏教授提出的 "镜子论" 恰如其分:AI 像一面镜子映照认知局限,学生在与 AI 的观点交锋中完善思维体系,这种互动比单向学习更能提升思辨能力。

三、认知危机:过度依赖催生的思维惰性

当 AI 能一键生成课程论文、自动解答课后习题,部分学生正在陷入 "用工具代替思考" 的陷阱。南京农业大学与浙江大学的联合调研显示,52.78% 的本科生经常或总是使用生成式 AI,其中三四成学生会直接复制 AI 内容,研究生群体的 "AI 代写" 问题更为突出。

这种依赖正在侵蚀基础认知能力。某高校教师发现,过度使用 AI 的学生在无工具随堂测验中,文言文翻译、数学公式推导等基础题型的正确率下降明显。更令人担忧的是思维深度的退化:AI 生成的内容往往四平八稳却缺乏洞见,长期依赖会导致学生丧失提出独特观点的能力。有教授批评,AI 代写的论文充斥 "假大空的车轱辘话",甚至出现文献张冠李戴、数据无中生有的错误,严重违背学术精神。

学术诚信风险已成为高校必须直面的挑战。复旦大学因此出台 "六个禁止" 规定,明确禁止 AI 参与研究设计、数据生成、正文撰写等核心环节,违者将取消答辩资格甚至撤销学位。天津科技大学、福州大学等则通过技术手段防控,将 AIGC 检测结果纳入论文评审指标,设定 30%—40% 的智能生成内容上限。这些举措背后,是对 "AI 越便捷,思考越珍贵" 的教育共识。

情感与社交能力的隐性损耗更值得警惕。调查显示,26% 的大学生会向 AI 寻求情绪安慰,62.7% 借助 AI 处理社交场景,这种 "虚拟社交依赖" 可能削弱真实沟通能力。虽然多数学生认可朋友在情感支持中的不可替代性,但 AI 带来的 "零风险社交" 仍在悄然改变年轻一代的互动模式。

四、破局之道:人机共生的教育新范式

在南理工的 AI 通识课堂上,肖亮教授正在讲解 "AI 伦理与价值对齐" 模块。这门覆盖全校的课程,通过 "思维复合 — 学科适配 — 知行并举" 模式,教会学生 "善用 AI 而不被 AI 奴役",成为高校应对智能时代挑战的典型样本。

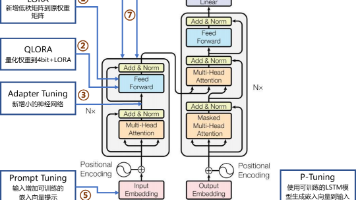

构建分层分类的 AI 素养教育体系是关键。南理工打造的 "1+10+N" 课程体系颇具启发:1 门通识课普及 AI 基础与伦理,10 门前沿课拓展学科交叉视野,N 门项目课培养实践能力。大连东软信息学院的案例更具操作性,教师将 AI 工具融入 BOPPPSI 教学模型,在《媒体工具开发》《版式设计》等课程中,明确 AI 用于辅助生成而非替代创作,实现技术应用与能力培养的平衡。

划定清晰的 AI 使用边界至关重要。复旦大学的 "禁止清单" 与 "允许范围" 形成鲜明对比:禁止 AI 参与核心创新环节,却不排斥其用于资料整理、格式校对等辅助工作。黄骏教授的教学实践同样值得借鉴,他通过 "附带摘录页码的读书笔记"" 无手机随堂测验 "等方式,倒逼学生完成必要的思维训练。这种" 有所为有所不为 " 的态度,既尊重技术进步又坚守教育本质。

培养 "人机协同" 的思维模式是核心目标。浙江大学鼓励师生根据需求搭建个性化 AI 助手,在实践中理解技术的优势与局限;中国大学生在线提出的 "双向奔赴" 理念指出,学生应将 AI 视为 "学习诊断师" 与 "思维伙伴",在 AI 辅助下完成知识内化与能力提升。正如吴砥教授所言,智能时代的核心竞争力,是懂得如何让 AI 服务于人类思考,而非被 AI 取代思考。

结语:在工具理性与价值理性之间寻找平衡

当 "浙大先生" 助力科研突破与 "AI 代写" 引发学术危机同时存在,当 99.2% 的使用率与 62.3% 的思维担忧形成对照,答案已然清晰:AI 本身并无善恶,其对大学生的影响取决于教育的引导方式。

大学拥抱 AI 的终极目标,不是培养 "善用工具的技工",而是塑造 "驾驭技术的智者"。当 AI 承担重复性劳动,学生应聚焦批判性思维、创造性表达与跨学科协作;当 AI 提供海量信息,学生需锤炼辨别真伪、提炼洞见的能力。这既需要高校构建科学的 AI 教育体系,也要求学生树立 "人机共生" 的理性认知。

教育的本质是唤醒智慧。人工智能可以成为照亮知识之路的明灯,但无法替代人类在思考中获得的顿悟与成长。当大学能教会学生 "用 AI 思考而非替 AI 思考",当学生能在技术赋能中守住思维的主体性,智能时代的高等教育必将孕育出更具智慧与创造力的新一代。这,或许就是 AI 带给教育的真正馈赠。

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)