Transformer的大语言模型是不是发展到头了?Transformer架构的局限与未来突破方向!

基于Transformer的大语言模型远未发展到极限,目前面临数据枯竭、算力极限和对齐难题三座大山。未来突破可能来自新架构探索、AI Agent与工具交互、多模态深度融合、对齐技术革新以及对智能本质的理解。想进入此领域需打好数学与计算机基础,系统学习机器学习,聚焦大模型理论与实践。基于Transformer的大语言模型是不是发展到头了?

基于Transformer的大语言模型远未发展到极限,目前面临数据枯竭、算力极限和对齐难题三座大山。未来突破可能来自新架构探索、AI Agent与工具交互、多模态深度融合、对齐技术革新以及对智能本质的理解。想进入此领域需打好数学与计算机基础,系统学习机器学习,聚焦大模型理论与实践。

问题

基于Transformer的大语言模型是不是发展到头了?Transformer模型使用矩阵的乘法构建语句中不同token之间的注意力机制,如果想利用矩阵来得到更先进有效的模型,我想没有比单单使用乘法构建语句内部注意力更简单有效的纠缠办法了(一些基于Transformer的改进如将逐个相乘改为跳行相乘等视同与transforer同代产物)。未来新架构的大语言模型是不是需要突破现有运算逻辑,或者在构建激活函数等其他方面花费更多心思,来进行突破?

回答:引言

大语言模型,特别是基于Transformer的这一套,离“到头了”还差得远,可以说十万八千里。非但没到头,我们现在看到的,可能只是冰山刚露出水面的那一角。

但是!你如果问我现在是不是个普通人无脑冲进来就能发财的好时机,那我得劝你冷静一下。这水现在是又深又浑,外面看着波澜壮阔全是机会,里边儿已经是巨头林立、暗流涌动,小舢板进来,一个浪头就可能给你拍碎了。

利益相关,我肯定不希望这个赛道卷得大家都没饭吃。但作为过来人,有些实话,不吐不快。这篇文章会很长,全是干货,没那么多花里胡哨的辞藻,你耐心看,肯定有收获。

一、Transformer

你问题的核心,其实是觉得Transformer的内在逻辑——矩阵乘法搞注意力——有点太“简单”了,似乎不像是个能撑起一场技术革命的终极答案。

这个想法,太正常了。当年我第一次看《Attention Is All You Need》那篇论文的时候,也有类似的感觉。就这么个东西?没有RNN的时序依赖,也没有CNN的局部归纳偏置,纯靠一个“自注意力”机制,用矩阵运算“大力出奇迹”?感觉有点……“没那么聪明”。

但干了这么多年工程,我早就明白一个道理:在工程世界里,能用钱和规模解决的问题,往往是最高效、最可靠的问题。**而Transformer架构,就是“暴力美学”的极致体现,它最大的优点,恰恰就是你认为的那个“缺点”——简单。**

你想想,Transformer的核心是什么?说白了就是一堆矩阵乘法(Attention里的Q、K、V相乘)和几个全连接层(FFN)。这两种运算,是现代GPU(图形处理器)最最擅长干的事。GPU这玩意儿,天生就是为大规模并行计算设计的,几千个核心同时开干,算矩阵乘法简直是砍瓜切菜。

所以,Transformer的结构和现代计算硬件形成了完美的“共振”。你可以把模型做得非常深(几百层),非常宽(几万的隐藏层维度),然后用成千上万张GPU去堆,只要你肯砸钱,模型的性能(通常)就能肉眼可见地往上涨。这种“可预测的规模化收益”(Scaling Law),是之前所有AI架构都不具备的。

这就像什么呢?就像你发现了一种发动机,结构特简单,就是烧油然后爆燃做功,但只要你把气缸做得更大、数量搞得更多,发动机的马力就能蹭蹭往上涨。虽然看起来不如斯特林发动机或者电动机那么“优雅”,但它力大砖飞,而且整个工业体系(炼油、机械加工)都是为它服务的。Transformer就是AI领域的“内燃机”,而CUDA、TensorRT这些就是配套的“工业体系”。

你提到的那些“跳行相乘”之类的改进,比如各种稀疏注意力、线性注意力,本质上都是在这个“内燃机”的框架内做优化,比如怎么更省油(节省计算量/显存),怎么提高转速(加快推理速度),但核心的“爆燃做功”模式没变。

真正的瓶颈不在架构,而在这三座大山:

(1)数据枯竭:高质量数据快用完了。

你可能觉得互联网上的数据取之不尽,其实不然。GPT-4级别的模型,据说已经把互联网上能找到的、有价值的公开文本数据(英文为主)“清洗”和“吸收”得差不多了。Common Crawl这些数据集,里面充斥着大量垃圾信息、重复内容和偏见。为了喂饱下一代更大的模型,数据从哪儿来?

现在大家都在想办法:搞高质量的合成数据(让模型自己生成数据再学习,但有“近亲繁殖”导致模型能力退化的风险);去挖掘那些没有被充分利用的数据,比如视频、音频、科学文献、高质量的私有数据(但有版权和隐私问题)。数据,已经从一个工程问题,变成了整个行业的战略资源问题。没有新“燃料”,再牛逼的发动机也得趴窝。

(2)算力极限:堆模型太贵、太耗电。

Scaling Law虽然有效,但它不是免费的。训练一个GPT-4级别的模型,电费可能就高达几千万美元,需要一个小型发电站来供电。整个训练集群的硬件成本更是数十亿美金。下一代模型只会更夸张。这个游戏的入场券,已经贵到只有少数几个国家和巨头公司才玩得起。而且,芯片制程的摩尔定律正在放缓,功耗墙的问题越来越突出。我们不可能无限地堆算力。怎么在有限的算力预算下,达到更好的模型效果?这才是现在所有大厂的核心议题。所以,各种模型压缩、量化、分布式训练优化技术才这么火。

(3)对齐难题:模型“不懂”人类意图。

这可能是最难的一堵墙。模型能力越来越强,就像你养了一头越来越聪明的猛兽,但怎么保证它听你的话,而且是“打心底里”理解并遵循你的意图,而不是“假装听话”?

这就是“对齐”问题。现在的RLHF(基于人类反馈的强化学习)就像是手里拿着一根胡萝卜一根大棒,在驯服这头猛兽。但效果并不完美,模型还是会“说谎”(Hallucination)、有偏见、被轻易地“越狱”(Jailbreak)。

我举个我工作里遇到的真实例子。我们之前想训练一个代码助手,帮程序员自动修复代码里的bug。我们用海量的“有bug的代码 -> 修复后的代码”数据对去微调一个大模型。结果呢?模型学会了修复很多简单的bug,表现不错。但有一次,在一个涉及数据库查询的复杂bug上,模型给出的“修复方案”表面上看逻辑通顺,代码也能跑,但实际上引入了一个更隐蔽的SQL注入漏洞!

为什么?因为模型根本不“理解”什么是“安全”,它只是从数据里学到了一个“看起来最像正确答案”的模式。它优化的是“代码表面上的正确性”,而不是“代码深层次的安全性”。这就是典型的对齐失败。让模型真正理解人类复杂的、多层次的、甚至是相互矛盾的价值观和意图,这已经有点哲学问题了,远不是改改激活函数、换个注意力机制就能解决的。

所以你看,我们现在面临的挑战,是数据、算力和对齐这三座大山。相比之下,Transformer本身那个矩阵乘法是不是最优的,反而成了次要矛盾。在攀登这三座大山的过程中,Transformer这个“登山杖”,虽然不完美,但够用,而且是目前最顺手的一根。

二、突破口

(1) 新架构的探索

学术界和工业界当然不会永远吊死在Transformer这一棵树上。一些新的架构已经开始崭露头角,比如Mamba和RWKV等模型。这些探索目前仍处于“潜力股”阶段。Transformer的生态太深——从CUDA算子库到PyTorch框架、再到Hugging Face社区,想推翻整个体系,必须有数量级的性能飞跃,而不仅仅是渐进式的改进。

确实有一些非Transformer的架构正在崭露头角,它们试图从根本上解决Transformer的一些固有缺陷,比如二次方复杂度的计算成本问题。

状态空间模型(SSM),比如Mamba。 这是一条非常有希望的路线。它借鉴了经典控制理论里的一些思想,用一种类似RNN的循环方式来处理序列信息,但又通过巧妙的设计做到了可以像Transformer一样并行训练。它的优势在于,处理长序列的计算复杂度是线性的(O(N)),而Transformer是平方的(O(N^2))。这意味着在处理超长文档、高分辨率图像甚至DNA序列时,Mamba这类模型有天然的优势。现在很多公司都在研究和实验,但它能否在通用语言能力上全面超越优化到极致的Transformer,还需要更大规模的验证。生态、工具链都还不成熟,是个“潜力股”。

RWKV等结合了RNN和Transformer思想的模型。 这类模型试图取两者之长,既有RNN的低推理成本,又有Transformer的并行训练能力。

但是,请注意,这些新架构目前都还处于“挑战者”的姿态。Transformer的“护城河”太深了,不仅仅是模型本身,还包括围绕它建立的一整套生态系统:从底层的CUDA/cuDNN算子库,到上层的Pytorch/Tensorflow框架,再到Hugging Face这样的模型和工具社区。想推翻这个“王朝”,需要一个在性能、效率、效果上都实现数量级优势的“革命性”产品,而不仅仅是“渐进式”的改进。

(2) “架构之外”的真正突破

真正的未来,可能不在架构内部,而在系统外部。

**模型与“世界”的交互(Agent与工具使用):**现在的LLM,本质上还是个“缸中之脑”,它只能处理你喂给它的文本。但如果给它“手”和“脚”呢?让它能够调用计算器、搜索引擎、数据库API,甚至控制机器人去操作物理世界,会怎么样?

这就是现在大火的AI Agent的概念。LLM作为“大脑”负责思考、推理和规划,然后生成指令去调用各种“工具”(Tools)来执行。比如,你问它“明天上海天气怎么样,帮我订一张去北京最早的高铁票”,一个Agent化的LLM会把这个复杂任务分解:1. 调用天气API查询上海天气;2. 调用12306 API查询最早的高铁;3. 调用支付API完成订票。这个方向的想象空间,比单纯提升模型的文本生成能力要大得多。这不再是模型架构的问题,而是系统工程、软件架构和人机交互的问题。未来,最牛逼的AI公司,可能不是模型做得最大的,而是Agent系统做得最聪明的。

如果你想真正理解agent技术是怎么落地的,那肯定是要去关注业内最顶尖的公司的实际落地场景。

字节就是一个很好的关注对象,因为它的版图足够大,所以它的agent手册就可以覆盖agent从底层技术(大模型、工具调用、API 集成、架构设计)到各种泛业务场景(办公、电商、内容创作、教育)的全链路案例。

**多模态的深度融合:**人类认识世界,是靠眼睛、耳朵、触觉等多种感官协同的。现在的模型,虽然也能处理图像和声音,但大多还是“各自为战”或者“浅层融合”。未来的模型,一定是能像人一样,听着你的话,看着你的表情,同时阅读屏幕上的文档,然后做出反应。这种深度的多模态融合,可能会催生出新的模型架构,也可能会在现有架构上,通过数据和训练方式的革新来实现。比如Google的Project Astra演示的那样,AI能实时地理解摄像头看到的世界,并与你进行流畅的对话。这背后的技术挑战是巨大的。

**对齐与微调技术的革命:**如前所述,对齐是个大难题。RLHF虽然开创了先河,但它的过程昂贵、低效,且非常依赖于人类标注员的水平。未来一定会出现更高效、更自动化的对齐方法。比如现在很火的DPO(直接偏好优化),就试图直接从偏好数据中学习,而不需要一个额外的奖励模型。可能还会有基于模型“自我思辨”、“自我纠错”的对齐方法。谁能在“驯兽”这件事上取得突破,谁就能用同样的“猛兽”(基础模型),做出更安全、更好用、更可靠的产品。

(3) 更远的突破,则来自对智能本质的理解

说到底,我们现在对“智能”和“理解”的机制,还知之甚少。大模型展现出的能力,很多时候我们只能“知其然,而不知其所以然”。这里面还有巨大的科学问题有待探索。比如,模型内部到底是如何形成“世界模型”的?“涌现”能力的本质是什么?这些基础理论的突破,可能会反过来指导我们设计出全新的、效率高得多的模型架构。但这可能需要更长的时间,甚至需要神经科学、认知科学等领域的交叉合作。

所以,你看,整个大模型领域,就像一个巨大的工地,到处都是正在施工的脚手架。Transformer只是其中最核心的那栋楼的地基和框架,虽然牢固,但整栋大楼的装修、水电、智能化系统,都还有大量的工作要做。甚至旁边还有好几块地,正在打着新地基,准备盖完全不一样的楼。

AI时代,未来的就业机会在哪里?

答案就藏在大模型的浪潮里。从ChatGPT、DeepSeek等日常工具,到自然语言处理、计算机视觉、多模态等核心领域,技术普惠化、应用垂直化与生态开源化正催生Prompt工程师、自然语言处理、计算机视觉工程师、大模型算法工程师、AI应用产品经理等AI岗位。

掌握大模型技能,就是把握高薪未来。

那么,普通人如何抓住大模型风口?

AI技术的普及对个人能力提出了新的要求,在AI时代,持续学习和适应新技术变得尤为重要。无论是企业还是个人,都需要不断更新知识体系,提升与AI协作的能力,以适应不断变化的工作环境。

因此,这里给大家整理了一份《2025最新大模型全套学习资源》,包括2025最新大模型学习路线、大模型书籍、视频教程、项目实战、最新行业报告、面试题等,带你从零基础入门到精通,快速掌握大模型技术!

由于篇幅有限,有需要的小伙伴可以扫码获取!

1. 成长路线图&学习规划

要学习一门新的技术,作为新手一定要先学习成长路线图,方向不对,努力白费。这里,我们为新手和想要进一步提升的专业人士准备了一份详细的学习成长路线图和规划。

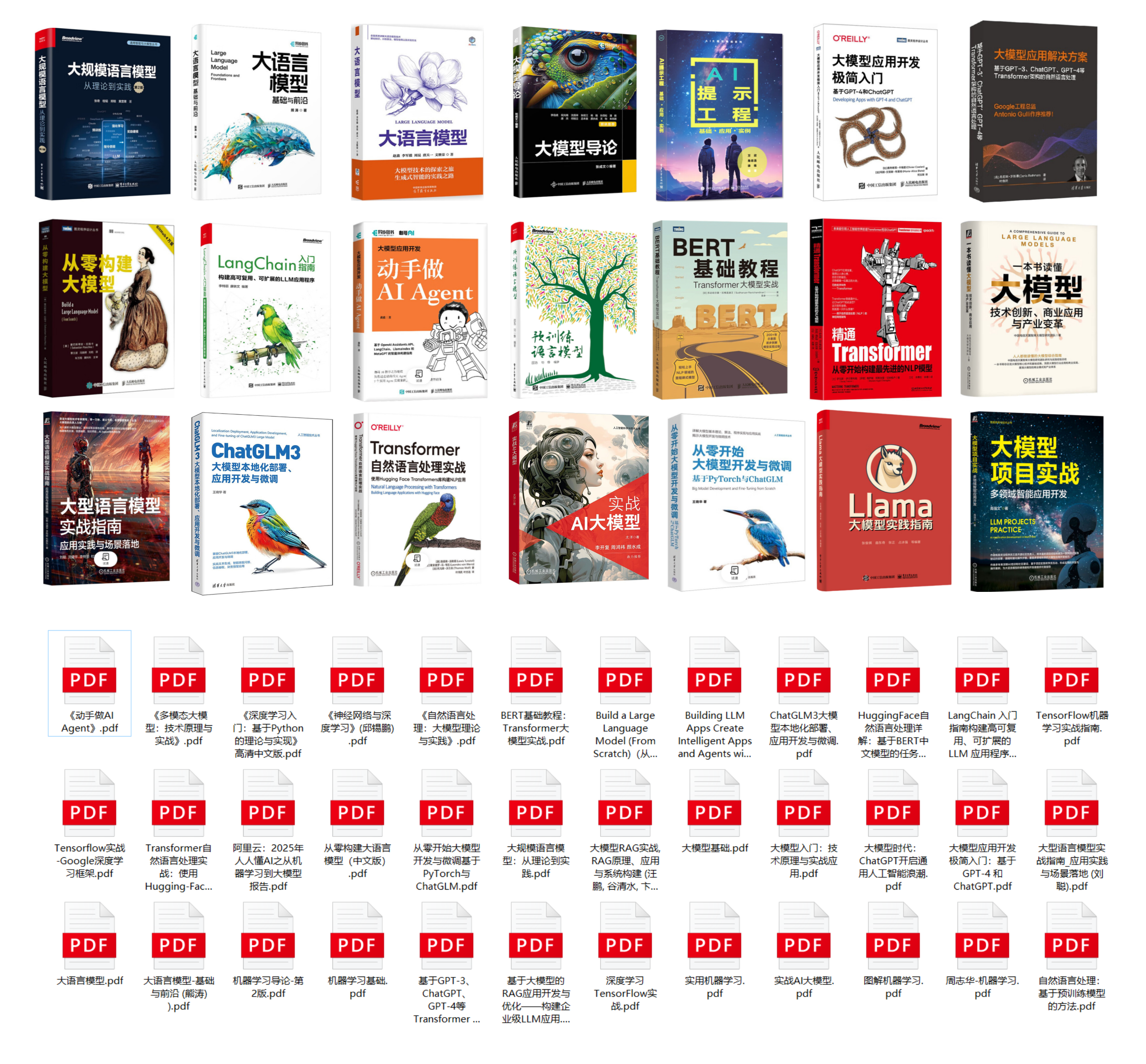

2. 大模型经典PDF书籍

书籍和学习文档资料是学习大模型过程中必不可少的,我们精选了一系列深入探讨大模型技术的书籍和学习文档,它们由领域内的顶尖专家撰写,内容全面、深入、详尽,为你学习大模型提供坚实的理论基础。(书籍含电子版PDF)

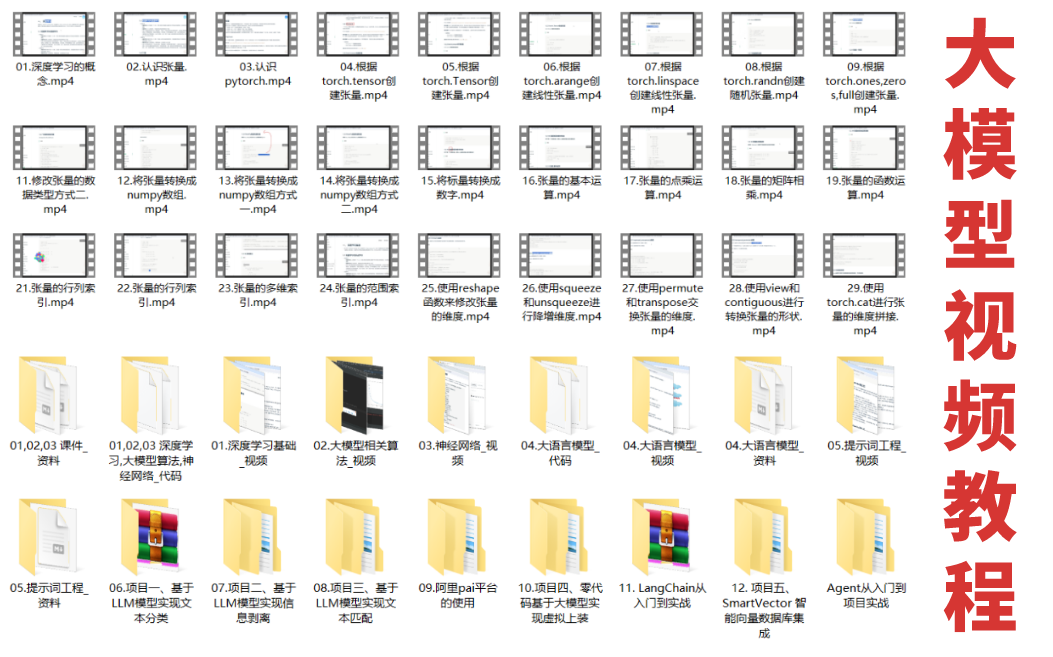

3. 大模型视频教程

对于很多自学或者没有基础的同学来说,书籍这些纯文字类的学习教材会觉得比较晦涩难以理解,因此,我们提供了丰富的大模型视频教程,以动态、形象的方式展示技术概念,帮助你更快、更轻松地掌握核心知识。

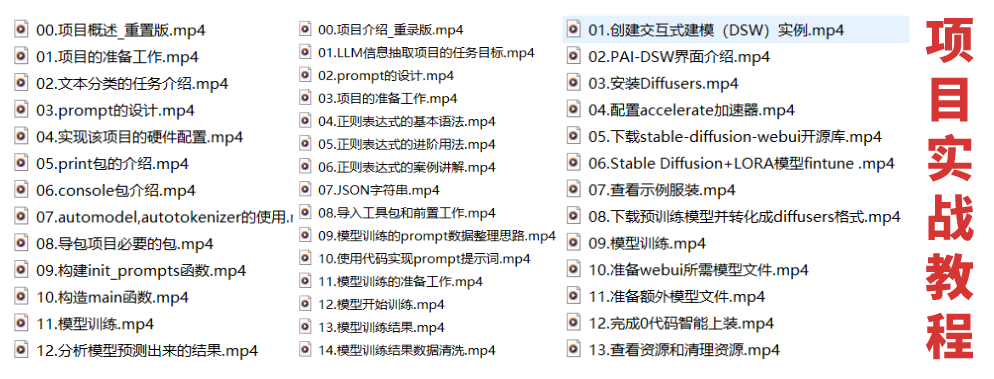

4. 大模型项目实战

学以致用 ,当你的理论知识积累到一定程度,就需要通过项目实战,在实际操作中检验和巩固你所学到的知识,同时为你找工作和职业发展打下坚实的基础。

5. 大模型行业报告

行业分析主要包括对不同行业的现状、趋势、问题、机会等进行系统地调研和评估,以了解哪些行业更适合引入大模型的技术和应用,以及在哪些方面可以发挥大模型的优势。

6. 大模型面试题

面试不仅是技术的较量,更需要充分的准备。

在你已经掌握了大模型技术之后,就需要开始准备面试,我们将提供精心整理的大模型面试题库,涵盖当前面试中可能遇到的各种技术问题,让你在面试中游刃有余。

为什么大家都在学AI大模型?

随着AI技术的发展,企业对人才的需求从“单一技术”转向 “AI+行业”双背景。企业对人才的需求从“单一技术”转向 “AI+行业”双背景。金融+AI、制造+AI、医疗+AI等跨界岗位薪资涨幅达30%-50%。

同时很多人面临优化裁员,近期科技巨头英特尔裁员2万人,传统岗位不断缩减,因此转行AI势在必行!

这些资料有用吗?

这份资料由我们和鲁为民博士(北京清华大学学士和美国加州理工学院博士)共同整理,现任上海殷泊信息科技CEO,其创立的MoPaaS云平台获Forrester全球’强劲表现者’认证,服务航天科工、国家电网等1000+企业,以第一作者在IEEE Transactions发表论文50+篇,获NASA JPL火星探测系统强化学习专利等35项中美专利。本套AI大模型课程由清华大学-加州理工双料博士、吴文俊人工智能奖得主鲁为民教授领衔研发。

资料内容涵盖了从入门到进阶的各类视频教程和实战项目,无论你是小白还是有些技术基础的技术人员,这份资料都绝对能帮助你提升薪资待遇,转行大模型岗位。

大模型全套学习资料已整理打包,有需要的小伙伴可以

微信扫描下方CSDN官方认证二维码,免费领取【保证100%免费】

更多推荐

已为社区贡献190条内容

已为社区贡献190条内容

所有评论(0)