智能体应用的实施策略

例如,物流企业通过智能体构建“智能调度中台”后,不仅能优化自身的运力分配,还能将该中台开放给中小货主、仓储企业、运输公司,形成“货主-仓储-运输-终端配送”的全链条协同生态——货主可实时查看货物位置,仓储企业可根据调度计划提前备货,运输公司可优化路线,而物流企业则通过输出技术能力,成为生态的“价值枢纽”,获得数据分成、服务收费等新盈利点。它不是企业数字化的“终点站”,而是“新起点”——帮助企业穿透

当企业数字化从“搭建系统”的初级阶段,迈入“打破增长瓶颈”的深水区,“效率停滞”“数据孤岛”“转型空转”等隐性问题逐渐凸显。不少企业投入重金引入智能工具,却仍困于“单点优化易,系统价值难”的困境。此时,智能体应用实施不再是简单的技术落地,而是一套以“业务重构为核心、数据资产为驱动、生态协同为目标 的战略工程——它能帮助企业穿透数字化迷雾,在不确定的市场中构建难以复制的长期竞争力。

多数企业对智能体的认知,仍停留在“用AI替代人工”的效率层面,却忽略了其“重构业务逻辑”的核心价值。

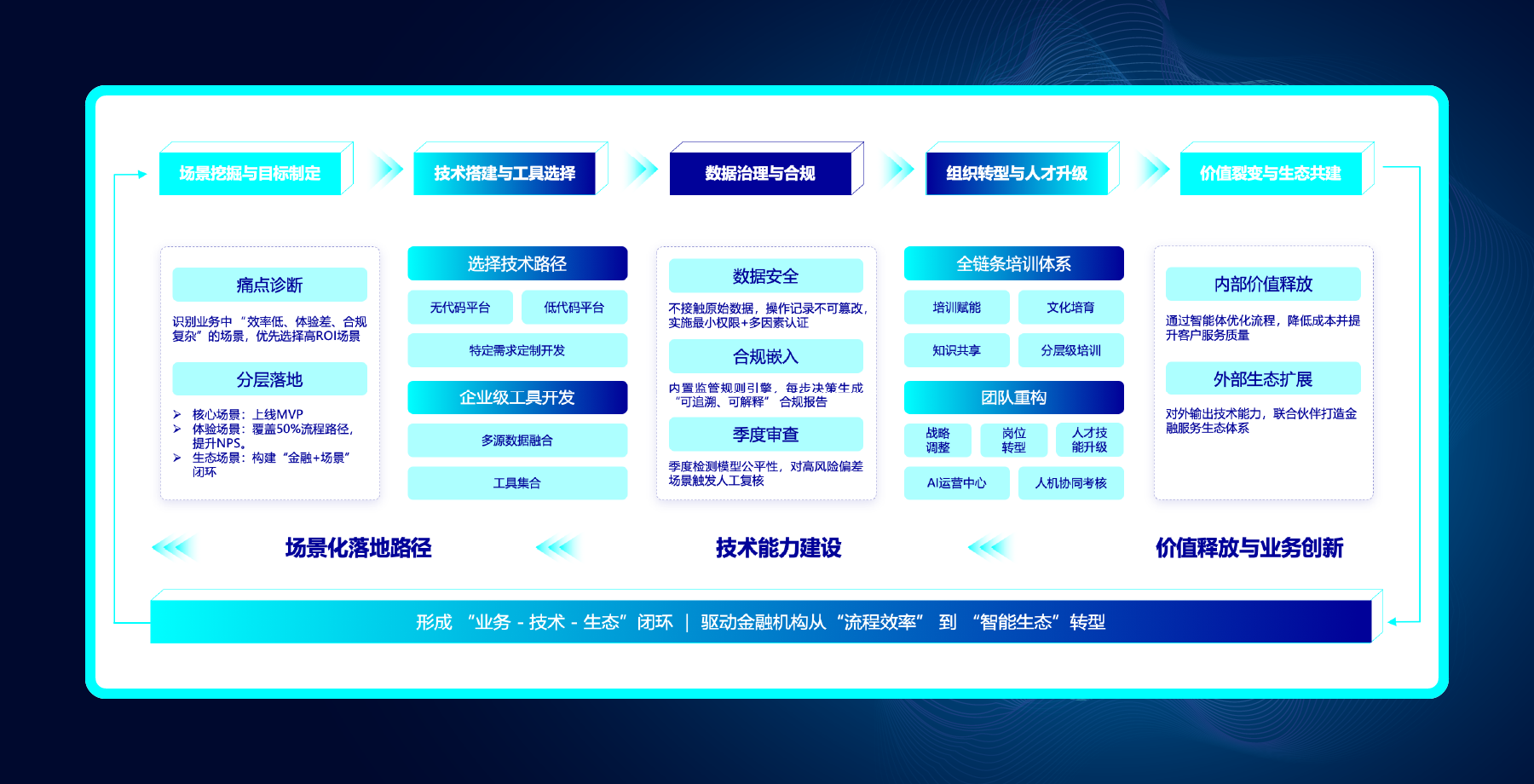

真正有效的智能体实施场景化落地路径,始于对“高价值场景”的深度锚定:不是选择“哪个流程慢就优化哪个”,而是从“企业战略优先级”出发,找到能联动“业务链条、数据流转、客户体验”的关键节点。例如,制造业若将“设备维护”作为核心场景,智能体绝非仅实现“故障报警”,而是通过“设备传感器数据+生产排期数据+供应链库存数据”的联动,构建“预测性维护+产能动态调整+备件精准调配”的闭环——既减少停机损失,又避免库存积压,让单个场景产生“链状价值”。再如金融机构的“客户服务”场景,智能体可突破“人工答疑”的局限,通过分析客户交易习惯、风险偏好、产品持有情况,实现“服务响应+需求挖掘+产品推荐”的一体化,让服务从“被动响应”变为“主动价值创造”。这种“锚定战略场景、联动全链条数据”的实施逻辑,才能让智能体从“工具”升级为“业务重构的引擎”。

技术搭建的深度,决定了智能体能否长期适配企业的业务变化。不少企业陷入“技术固化”陷阱:前期定制开发的系统,后期业务调整时需推倒重来,造成大量资源浪费。而高价值的智能体技术架构、技术能力建设,核心在于“弹性”——不是追求“一步到位的完美方案”,而是构建“可生长、可适配”的技术中台。具体而言,可通过“三层架构”实现:底层是“数据中台”,整合企业内外部多源数据,形成标准化的数据资产池,支持跨业务部门调用;中层是“能力中台”,将AI算法、流程引擎、接口服务等拆解为模块化组件,业务部门可根据需求快速组合,比如营销团队需做用户画像,只需调用“数据中台的用户数据+能力中台的聚类算法”,无需重复开发;顶层是“业务应用层”,聚焦具体场景的落地,如供应链调度、客户运营等,且能根据业务变化灵活调整组件搭配。这种架构的价值在于:当企业拓展新业务(如从ToB转型 ToC),或应对市场新规(如数据合规要求升级)时,无需重构技术底座,只需调整中层能力组件与顶层应用逻辑,既能降低转型成本,又能让技术始终跟上业务节奏。

数据是智能体的“燃料”,但多数企业的数据治理仍停留在“防泄露、防违规”的底线思维,未能激活数据的“资产价值”。

深度的智能体数据治理技术能力建设,需实现“合规性”与“增值性”的双重目标:一方面,通过“数据分级分类+动态脱敏+联邦学习”构建安全屏障——例如零售企业与第三方支付平台合作时,无需共享原始用户数据,只需通过联邦学习联合训练推荐模型,既满足合规要求,又能利用外部数据优化服务;另一方面,通过“数据标签化+知识图谱构建”将“原始数据”转化为“可复用的知识资产”,比如制造业将设备故障数据标注为“故障类型、诱因、解决方案”等标签,构建“设备故障知识图谱”,后续新工厂落地时,可直接复用该知识资产,大幅缩短智能体的落地周期。更重要价值释放与业务创新的内容是,这种数据治理模式能让数据“流动起来”:销售数据可支撑生产计划调整,客服数据可优化产品设计,形成“数据驱动业务、业务产生数据”的正向循环,让数据从“成本项”变为“利润增长点”。

智能体落地的最大阻力,往往不是技术,而是组织惯性。不少企业将“智能体替代人工”作为目标,导致员工抵触、转型停滞。真正深度的组织转型,核心是构建“人机协同共生”的能力体系:首先是“权责重构”,明确人机分工边界——例如财务部门,AI负责发票核验、数据核算等重复性工作,员工则聚焦预算规划、风险分析等创造性工作,其价值释放与业务创新是让员工从“执行者”升级为“AI管理者”;其次是“技能重塑”,建立“分层分类的培训体系”,不仅要教员工“如何使用智能工具”,更要培养“数据思维”与“业务拆解能力”,比如让销售团队学会通过智能体输出的用户画像,制定精准的营销策略;最后是“文化重塑”,通过“试点场景的价值可视化”(如某部门引入智能体后效率提升50%,成本下降30%),让员工直观感受智能体的价值,同时建立“人机协同的考核机制”,将“AI工具的使用效果”纳入员工绩效,引导员工主动拥抱变革。只有当组织从“抵触智能”变为“善用智能”,智能体的价值才能真正落地。

在数字化深水区,企业的竞争力不再取决于“自身有多强”,而取决于“能否在生态中创造独特价值”。智能体的终极价值,正是帮助企业从“单点参与者”升级为“生态位主导者”。例如,物流企业通过智能体构建“智能调度中台”后,不仅能优化自身的运力分配,还能将该中台开放给中小货主、仓储企业、运输公司,形成“货主-仓储-运输-终端配送”的全链条协同生态——货主可实时查看货物位置,仓储企业可根据调度计划提前备货,运输公司可优化路线,而物流企业则通过输出技术能力,成为生态的“价值枢纽”,获得数据分成、服务收费等新盈利点。再如,零售企业的智能体可连接供应商、线下门店、线上平台,实现“消费者需求-门店备货-供应商生产”的实时联动,让整个生态的响应速度提升,而零售企业则通过掌握“需求数据”,主导生态的发展方向。其价值释放与业务创新的模式是“以智能体为纽带,链接生态伙伴,创造共同价值”,能让企业突破自身边界,在更大的生态格局中构建长期竞争力。

从场景锚定到生态共建,智能体应用实施是一套“技术+业务+组织+生态”的系统性工程。它不是企业数字化的“终点站”,而是“新起点”——帮助企业穿透数字化深水区的迷雾,在效率提升之外,更获得“业务重构的能力、数据增值的潜力、生态主导的实力”。当越来越多企业将智能体从“技术方案”升级为“战略载体”,它们将在未来的市场竞争中,真正掌握主动权,实现从“生存”到“领先”的跨越。

容智是专业的智能体开发商,具有丰富的智能体开发平台和经验,也乐于跟业界一起共同努力推进智能体最佳实践和促进智能体的市场繁荣。

更多推荐

已为社区贡献7条内容

已为社区贡献7条内容

所有评论(0)