从持续集成到持续部署DevOps实践中的自动化流水线构建

当开发者将代码推送到仓库的特定分支(例如main或develop分支)时,Webhook会向CI/CD工具(如Jenkins、GitLab CI/CD或GitHub Actions)发送一个信号,通知其有新的变更需要处理。通常,这会遵循一个渐进式的发布模式,例如先部署到开发环境,然后是预生产(Staging)环境,最后是生产环境。在蓝绿部署中,流水线会自动将新版本(绿)部署到一个与当前生产环境(蓝

持续集成(CI)基础

持续集成是将开发人员的工作副本频繁地合并到共享主干(如Git仓库的主分支)的实践。其核心目标是尽早发现集成错误,提高软件质量,并缩短验证和发布新软件更新所需的时间。在实践中,这要求团队建立一个自动化的流程,每当有新的代码提交时,自动触发构建和一系列测试。

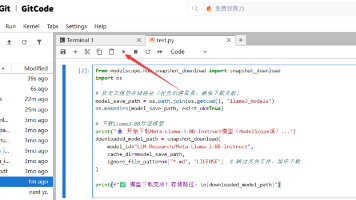

代码提交与触发机制

自动化流水线的第一步是触发机制。通常,这通过版本控制系统(如Git)的Webhook实现。当开发者将代码推送到仓库的特定分支(例如main或develop分支)时,Webhook会向CI/CD工具(如Jenkins、GitLab CI/CD或GitHub Actions)发送一个信号,通知其有新的变更需要处理。这种机制确保了任何提交都能立即进入流水线,为快速反馈奠定了基础。

自动化构建与静态代码分析

触发流水线后,第一步通常是自动化构建。这个过程包括将源代码编译成可执行的二进制文件或工件(Artifact)。例如,对于Java项目,这可能意味着运行Maven或Gradle命令。与此同时,通常会集成静态代码分析工具(如SonarQube、ESLint)。这些工具在不执行代码的情况下分析源代码,旨在发现潜在的漏洞、代码异味和不符合编码规范的问题,从而在开发早期提升代码质量。

持续测试与质量门禁

构建成功后,流水线会进入持续测试阶段。这是保证代码质量的关键环节,旨在通过自动化的测试套件快速验证新代码的正确性。

单元测试与集成测试

单元测试是测试金字塔的基石,针对代码中最小的可测试单元(通常是函数或方法)进行。流水线会运行所有单元测试,并生成测试覆盖率报告。紧接着,会执行集成测试,以验证不同模块或服务之间的交互是否正确。自动化这些测试确保了每次变更都不会破坏现有功能。

质量门禁

为了维持高标准的质量,流水线中会设置“质量门禁”。例如,可以配置规则要求单元测试的通过率必须达到100%,或者代码覆盖率不能低于某个阈值(如80%)。如果这些条件不满足,流水线将自动失败,阻止有问题的代码进入后续阶段。这强制团队专注于代码质量,避免技术债的积累。

持续部署(CD)与发布自动化

当代码通过所有测试和质量检查后,流水线进入持续部署阶段。这一阶段的目标是将经过验证的工件自动部署到目标环境中。

构建物管理与环境部署

成功的构建所产生的工件(如Docker镜像、JAR包)会被推送到特定的仓库进行管理,例如Docker Hub、JFrog Artifactory或Nexus。随后,部署步骤会根据策略将这些工件部署到不同的环境。通常,这会遵循一个渐进式的发布模式,例如先部署到开发环境,然后是预生产(Staging)环境,最后是生产环境。

自动化部署策略

现代部署策略如蓝绿部署或金丝雀发布可以集成到CD流水线中,以实现无缝且低风险的发布。在蓝绿部署中,流水线会自动将新版本(绿)部署到一个与当前生产环境(蓝)完全相同的环境中,然后通过切换负载均衡器的路由,将流量从旧版本瞬时切换到新版本。这种策略最大限度地减少了停机时间和回滚的复杂性。

持续监控与反馈优化

部署完成并不意味着流程的结束。一个成熟的DevOps实践强调持续的监控和反馈,从而形成完整的闭环。

基础设施与应用监控

一旦应用被部署,监控工具(如Prometheus、Grafana、New Relic)会开始收集性能指标,包括应用的响应时间、错误率以及基础设施的CPU、内存使用情况。这些实时数据对于了解应用在真实环境中的健康状态至关重要。

反馈循环与优化

监控数据会反馈给开发团队。如果部署后出现异常高的错误率或性能下降,团队可以迅速得到警报。这个快速的反馈循环使得团队能够立即采取措施,或通过流水线自动回滚到上一个稳定版本。此外,这些数据也为未来的优化提供了依据,团队可以根据性能瓶颈调整代码或基础设施配置,从而持续改进产品。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)