当AI能秒写代码,前端工程师是会“说话”的项目经理吗?

在GitHub Copilot能够自动生成组件代码、ChatGPT可以编写完整页面功能的今天,一个有趣的现象正在发生:那些最擅长与AI“对话”的前端工程师,往往能获得最高的开发效率。他们仿佛掌握了某种“魔法”,通过精准的语言描述,就能让AI生成理想的代码实现。这不禁让人思考:当前端工程师的核心能力从“写代码”转向“说需求”,他们是否正在演变为一种新型的项目经理?

在GitHub Copilot能够自动生成组件代码、ChatGPT可以编写完整页面功能的今天,一个有趣的现象正在发生:那些最擅长与AI“对话”的前端工程师,往往能获得最高的开发效率。他们仿佛掌握了某种“魔法”,通过精准的语言描述,就能让AI生成理想的代码实现。这不禁让人思考:当前端工程师的核心能力从“写代码”转向“说需求”,他们是否正在演变为一种新型的项目经理?

从键盘手到指挥家的角色转变

传统的前端开发工作模式中,工程师大约70%的时间都在与键盘为伴:编写代码、调试程序、修改样式。然而,随着AI编程助手的成熟,这一比例正在发生显著变化。数据显示,使用AI工具的工程师将编码时间缩减至30%,而将更多精力投入到需求分析、技术方案设计和质量把控上。

这种转变类似于从“乐手”到“指挥家”的进化。在过去,前端工程师需要亲自演奏每一个音符(编写每一行代码);而现在,他们更多地是在指导AI这个“乐团”完成演奏。某科技公司的团队实践显示,擅长“指挥”AI的工程师,其产出效率是传统开发模式的2-3倍,而且代码质量更加稳定。

这种角色转变要求前端工程师具备新的能力组合。他们不再只是技术的实现者,而是技术的策展人、架构的设计者和质量的守门人。正如一位资深前端架构师所说:“我现在花更多时间思考‘为什么要这样做’,而不是‘如何做’。”

“说话”的艺术:精准传达需求的能力

与AI有效协作的核心在于精准的需求表达能力。这种能力不仅需要对技术有深刻理解,更需要将业务需求转化为明确的技术指令。在实践中,这形成了一门新的学科——提示工程(Prompt Engineering)。

优秀的“AI沟通者”懂得如何组织需求描述。他们不会简单地说“做一个登录页面”,而是详细说明:“需要创建一个响应式登录页面,包含邮箱和密码输入框,支持第三方登录,符合WCAG 2.1无障碍标准,使用React Hooks实现状态管理……”这种精确的描述能力,直接决定了AI输出代码的质量。

某电商企业的前端团队进行了有趣的对比:两组工程师使用相同的AI工具实现相同功能,擅长精准描述的团队仅需平均3次迭代就能获得理想代码,而不擅长描述的团队需要8次以上迭代。这个差距在项目周期中会被显著放大。

这种需求表达能力与传统项目经理的需求分析能力有着惊人的相似。两者都需要将模糊的业务目标转化为明确的可执行指令,都需要在多个利益相关方之间进行有效沟通,都需要对最终产出质量负责。

技术判断力的价值凸显

当AI能够快速生成多种实现方案时,前端工程师的核心价值越来越体现在技术判断力上。这种判断力包括架构选择、技术选型、性能权衡等多个维度,是经验与智慧的结晶。

在某个大型项目的技术方案评审中,AI生成了三种不同的架构方案:基于微前端的模块化架构、单体应用架构和混合架构。具备良好技术判断力的工程师能够准确评估每种方案的优劣:微前端利于团队协作但增加复杂度,单体架构简单但难以维护,混合架构平衡但需要更高设计能力。这种判断力直接影响了项目的技术走向和长期可维护性。

技术债务的识别和管理成为另一个重要能力。AI生成的代码虽然功能正确,但可能隐含长期维护风险。有经验的前端工程师能够识别这些风险点,比如过度耦合的组件设计、低效的渲染逻辑、不可扩展的API设计等。这种“代码品鉴”能力在AI时代变得愈发珍贵。

某金融科技公司的技术总监分享道:“我们现在更看重工程师的技术品味,而不是编码速度。优秀的工程师能引导AI产出优雅的解决方案,而不仅仅是可用的代码。”

系统思维的全面升级

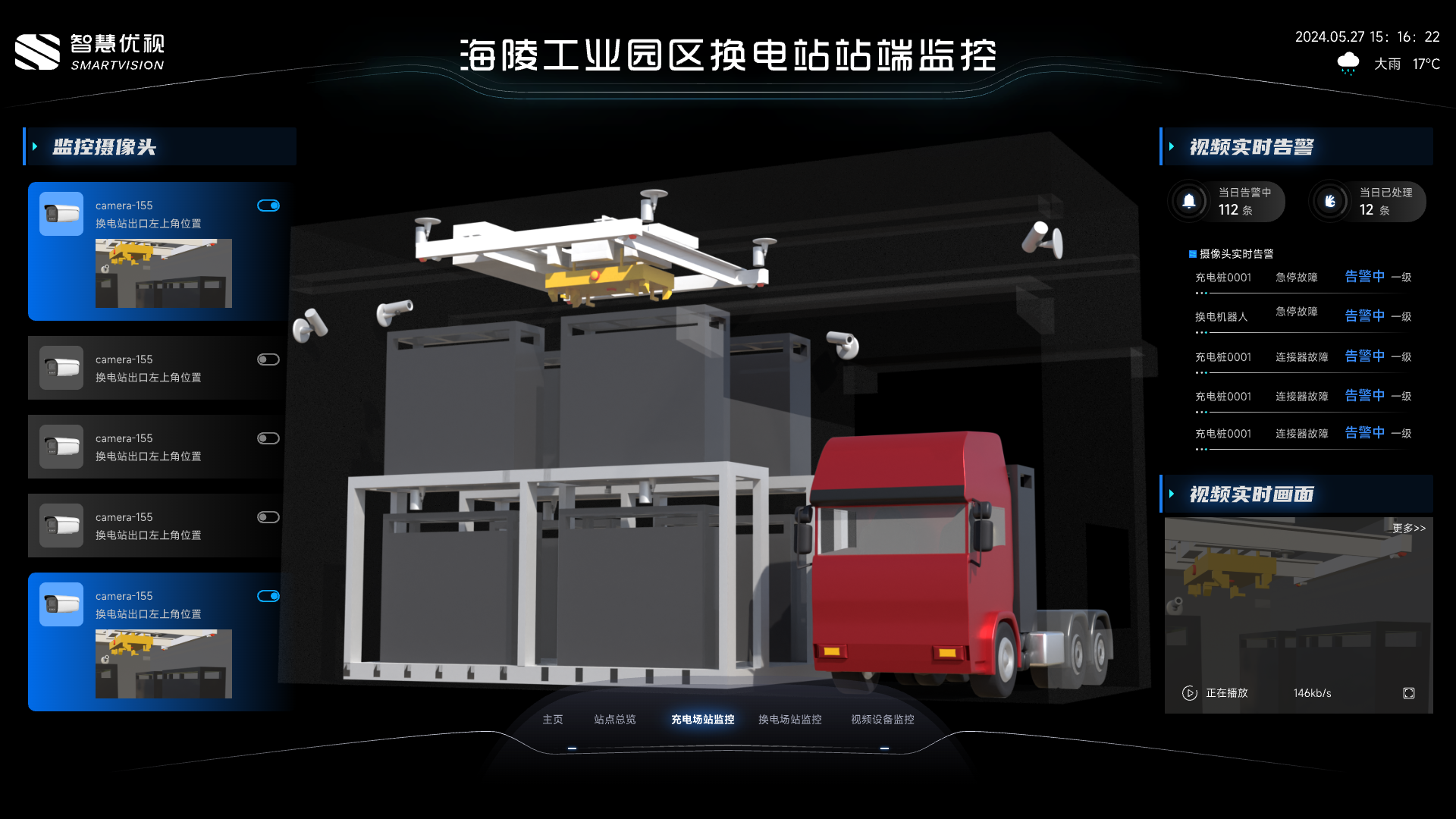

随着前端工程师更多地参与项目规划和架构设计,系统思维能力变得至关重要。这种能力要求工程师不仅关注具体功能的实现,更要理解功能在整体系统中的地位和影响。

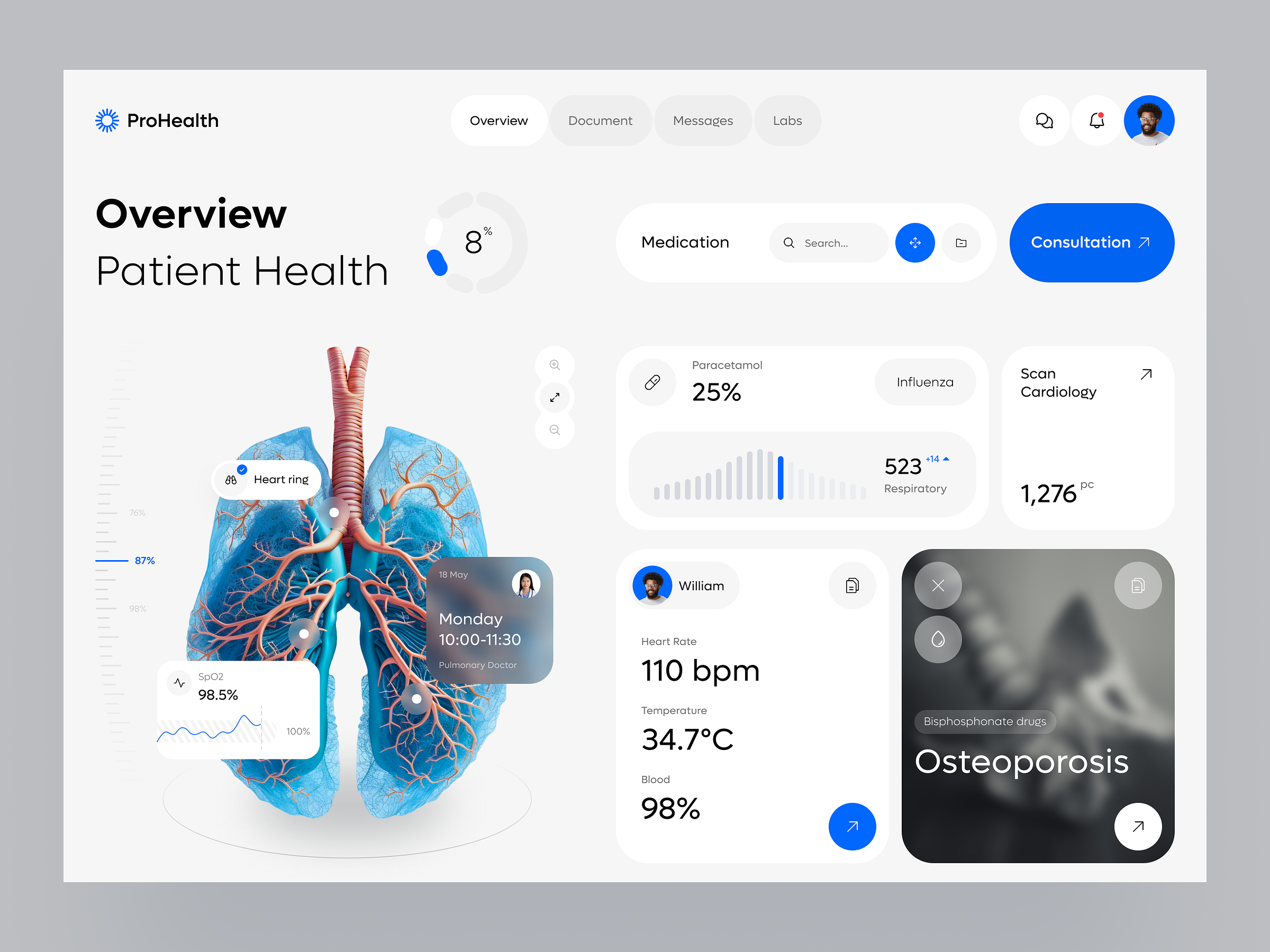

系统思维体现在多个层面。在技术层面,需要考虑组件的复用性、状态管理的合理性、性能优化的系统性;在业务层面,需要理解功能实现的商业价值、用户体验的连贯性、产品演进的可持续性;在团队层面,需要规划开发流程的顺畅性、知识管理的有效性、技术债的可控性。

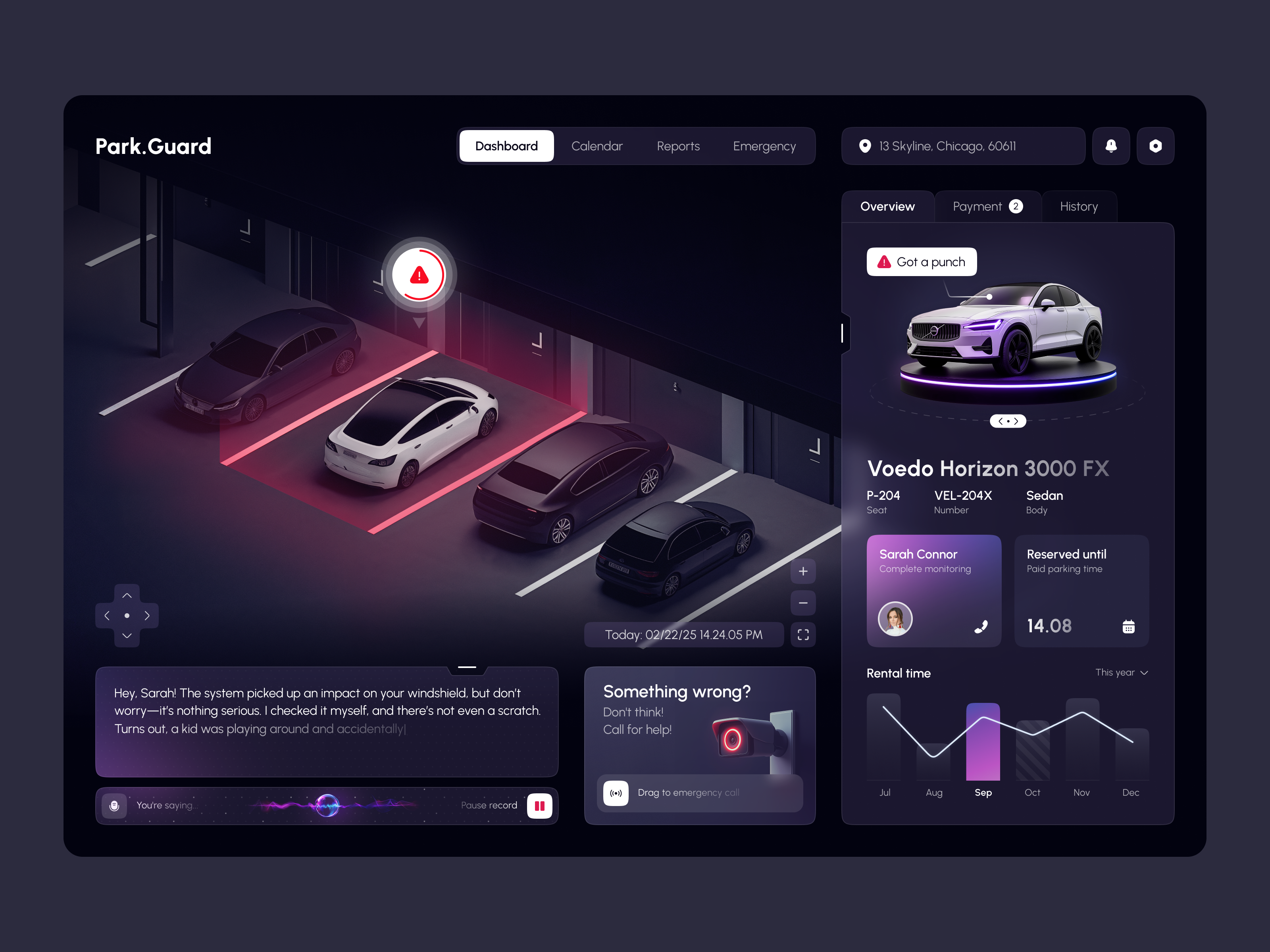

某智能制造项目的前端负责人展示了系统思维的价值。当产品经理提出一个新的数据可视化需求时,他没有立即开始实现,而是首先分析这个需求对现有架构的影响、与其它模块的关联、以及长期维护成本。基于这些分析,他提出了更优化的实现方案,既满足了业务需求,又保持了架构的整洁。

这种系统思维能力使得前端工程师能够从更宏观的视角参与项目决策,他们的角色从单纯的需求执行者,转变为共同定义产品方向的关键参与者。

跨领域沟通的桥梁作用

在AI赋能的新开发模式下,前端工程师正在成为连接不同角色的重要桥梁。他们既要理解业务需求,又要掌握技术实现,还要协调设计资源,这种多维度的沟通能力成为了核心竞争力。

前端工程师处于产品经理、设计师、后端工程师等多个角色的交汇点。他们需要将产品需求转化为技术语言,将设计理念转化为代码实现,将技术约束转化为业务可行的方案。这种“翻译”能力在项目协作中创造着巨大价值。

某互联网公司的项目管理数据显示,在由前端工程师主导技术沟通的项目中,需求变更率降低25%,项目延期率减少40%。这是因为前端工程师能够早期识别需求中的技术风险,提前给出专业建议,避免后期的大规模返工。

这种桥梁作用还体现在团队知识管理上。前端工程师通过编写清晰的技术文档、制定开发规范、建立组件库等方式,将隐性知识显性化,提升团队的整体效能。这些工作虽然不直接产生代码,但对项目成功的贡献同样重要。

产品质量的最终守门人

当AI承担了大量代码生成工作后,前端工程师的质量保障责任不降反升。他们需要建立更完善的质量保障体系,确保AI生成的代码符合产品要求和技术标准。

代码审查的重点发生了显著变化。从主要检查代码风格和基础逻辑,转向更深入地审查架构合理性、性能影响、安全漏洞和可维护性。某大型项目团队的实践表明,经过严格代码审查的AI生成代码,其缺陷密度比未经审查的低60%。

测试策略的制定同样重要。前端工程师需要设计有效的测试方案,包括单元测试、集成测试和端到端测试,确保AI生成代码在各种场景下的可靠性。自动化测试覆盖率成为衡量项目质量的关键指标之一。

用户体验的精细化把控是另一个重要维度。AI可以生成功能正确的代码,但难以把握交互细节的微妙之处。有经验的前端工程师会关注动画的流畅性、反馈的及时性、操作的便捷性,这些细节共同决定了产品的最终体验质量。

职业发展的新路径

在AI时代,前端工程师的职业发展路径正在重新定义。技术深度不再是唯一的发展方向,业务理解、项目管理、产品思维等广度能力同样重要。

技术管理成为自然的发展方向。具备良好沟通能力和系统思维的前端工程师,很适合向技术经理角色发展。他们既懂技术实现,又理解业务需求,能够有效管理项目进度和团队协作。

产品技术融合的角色也很有吸引力。有些前端工程师发展成为“产品工程师”,深度参与产品规划和技术决策。他们的技术背景确保产品方案的技术可行性,而产品思维则帮助创造更好的用户体验。

技术架构师是另一个发展方向。专注于构建可扩展、可维护的前端架构,制定技术标准和开发规范,提升团队的整体技术水平。这个方向需要深厚的技术积累和前瞻性的技术视野。

创业能力也在这个过程中得到培养。能够完整理解产品、设计、开发全流程的前端工程师,具备独立开发产品原型的能力,这为技术创业提供了良好基础。

新时代的前端工程师画像

当AI能够秒写代码时,优秀前端工程师的画像变得更加立体和多元。他们不仅是技术专家,更是沟通者、思考者和创新者。

这个新的画像包含多个维度:技术上,他们深度理解Web原理和架构设计;沟通上,他们能够有效连接不同角色;思维上,他们具备系统思考和业务洞察;领导力上,他们能够驱动项目成功和团队成长。

最重要的是,他们保持持续学习的心态。在技术快速变革的时代,学习能力本身成为最宝贵的能力。他们既拥抱AI等新工具带来的效率提升,又不断发展AI难以替代的人类独特能力。

某位从业十年的前端工程师这样描述自己的转变:“我现在更像是一个创意技术专家。我用技术创造价值,用沟通确保对齐,用思考指导方向。代码实现只是这个过程中的一个环节,而不是全部。”

在这个变革的时代,前端工程师确实在某种程度上成为了“会说话”的项目经理,但他们带来的价值远不止于此。他们是技术实现的保障者,是产品体验的守护者,是团队效能的推动者。当代码编写不再是瓶颈,人类的创造力、判断力和协作力正展现出更加耀眼的价值。

更多推荐

已为社区贡献11条内容

已为社区贡献11条内容

所有评论(0)