AI原生应用领域上下文理解的前沿趋势与挑战

AI原生应用和上下文理解。AI原生应用(AI-Native App)不是“传统应用+AI插件”——而是从架构设计、用户体验、核心功能都以AI为核心驱动力的应用。ChatGPT:核心是大模型的“对话能力”,没有传统的“菜单”“按钮”,所有交互都通过AI完成;Notion AI:核心是“AI辅助写作”,用户输入“写一篇关于AI的博客大纲”,AI直接生成结构,而非用户自己排版;:核心是“AI代码生成”,

AI原生应用的“上下文觉醒”:前沿趋势与落地挑战深度解析

引言:从“听懂”到“理解”,AI原生应用的关键一跃

早上你对智能助手说“我要去机场”,它立刻提醒:

“距离起飞还有3小时,当前五环拥堵(预计延误20分钟),建议10分钟后出发;出门记得带伞——首都机场区域11点有阵雨;你的电子登机牌已同步到微信,座位32A旁有充电口。”

到了机场,你拍了张登机牌照片,它自动帮你值机,并补充:

“你常坐的航空公司今天有额外积分活动,要不要顺手领一下?”

这不是科幻片里的场景——而是AI原生应用的“上下文理解”能力带来的真实体验。

但你有没有想过:

- 它怎么知道你“要去机场”需要结合路况、天气、航班信息?

- 它怎么“记住”你“常坐的航空公司”?

- 它怎么从一张照片里“读懂”你的登机牌信息?

这些问题的答案,都指向AI原生应用的核心竞争力——上下文理解。

今天,我们就来拆解:

- 什么是AI原生应用的“上下文理解”?

- 它的前沿技术趋势是什么?

- 落地时会遇到哪些坑?

- 如何动手打造一个具备上下文理解能力的AI原生应用?

读完本文,你将明白:AI原生应用的“智能感”,本质上是“上下文理解能力”的外化——谁能更好地“读懂”用户的上下文,谁就能在AI时代占据先机。

准备工作:你需要知道的基础

在开始前,你需要具备以下基础:

- AI常识:了解NLP(自然语言处理)、大模型(如GPT-4、Claude 3)、多模态(文本+图像+语音)的基本概念;

- 开发基础:用过至少一个大模型API(如OpenAI、Anthropic),或接触过LangChain等大模型应用框架;

- 可选技能:熟悉向量数据库(如Pinecone、Chroma)、因果推断的基本思想(知道“关联≠因果”)。

不需要复杂的环境——一台能联网的电脑,就能跟着本文的实践案例操作。

一、先搞懂:什么是AI原生应用的“上下文理解”?

在聊趋势前,我们需要先明确两个核心概念:AI原生应用和上下文理解。

1. 什么是“AI原生应用”?

AI原生应用(AI-Native App)不是“传统应用+AI插件”——而是从架构设计、用户体验、核心功能都以AI为核心驱动力的应用。

举几个典型例子:

- ChatGPT:核心是大模型的“对话能力”,没有传统的“菜单”“按钮”,所有交互都通过AI完成;

- Notion AI:核心是“AI辅助写作”,用户输入“写一篇关于AI的博客大纲”,AI直接生成结构,而非用户自己排版;

- GitHub Copilot:核心是“AI代码生成”,根据用户的代码上下文(比如写了“function sort()”)自动补全逻辑。

AI原生应用的本质是:让AI成为“操作系统”,而非“工具”——用户不需要学习复杂的操作,只需用自然语言表达需求,AI就能处理。

2. 什么是“上下文理解”?

上下文理解(Context Understanding)是AI原生应用的“大脑”——它让AI能整合四大维度信息,形成对用户需求的连贯、深入理解:

| 维度 | 例子 |

|---|---|

| 用户历史交互 | 之前问过“推荐科幻小说”,AI记住了你的偏好 |

| 当前场景 | 上班时间问“附近有什么吃的”,AI知道你需要快餐 |

| 用户画像 | 你的年龄、职业、兴趣(比如“喜欢硬科幻”) |

| 外部环境 | 当前的天气、路况、航班信息、促销活动 |

举个具体的例子:

用户说“推荐一本小说”,AI的上下文理解过程是:

- 查历史交互:用户上周问过“推荐科幻小说”;

- 看当前场景:现在是周末(用户有时间读长篇);

- 调用户画像:用户喜欢“硬科幻”(之前标注过);

- 找外部环境:最近刚上市一本硬科幻新作《星之继承者2》。

最终推荐:“《星之继承者2》——你喜欢的硬科幻,刚上市,周末正好读。”

这就是上下文理解的魅力:AI不再是“单次对话的工具”,而是“持续懂你的伙伴”。

二、前沿趋势:AI原生应用的“上下文进化路线”

随着大模型、多模态、因果推断等技术的发展,AI原生应用的上下文理解能力正在快速进化,核心趋势有以下5点:

趋势1:从“短上下文”到“长上下文理解”——能“记住”更多历史

早期大模型的上下文窗口很小(比如GPT-3只有4k tokens,约3000字),无法处理长文本或多轮对话。比如:

- 用户发了一篇10000字的论文,问“核心观点是什么?”,AI会因为“记不住”而回答错误;

- 用户问“推荐科幻小说”,接着问“它的作者还有什么作品?”,AI会“忘了”之前推荐的小说名。

现在,长上下文模型已经成为主流:

- GPT-4 Turbo:128k tokens(约9.6万字,相当于一本短篇小说);

- Claude 3:200k tokens(约15万字,相当于一本中篇小说);

- Gemini Ultra:支持“无限上下文”(通过向量数据库检索扩展)。

关键技术:长上下文的“高效处理”

长上下文的难点不是“能装多少”,而是“能高效处理多少”——因为传统的Transformer注意力机制是O(n²)复杂度(n是上下文长度),长上下文会导致计算量爆炸。

解决方法有3种:

- 稀疏注意力(Sparse Attention):让模型只关注“重要的上下文”(比如用户的问题附近的文本),而非所有文本;

- 滑动窗口注意力(Sliding Window Attention):只关注最近的N个tokens(比如最近1000字),适合多轮对话;

- 向量数据库检索(Vector DB Retrieval):将长上下文拆分成“片段”,转换成向量存储在数据库(如Pinecone)中;当用户提问时,检索“最相关的片段”喂给模型,避免处理所有文本。

例子:用向量数据库处理长论文

用户发了一篇10000字的论文,问“研究方法是什么?”:

- 用OpenAI Embeddings将论文拆成10个1000字的片段,转换成向量;

- 将向量存储到Pinecone中;

- 用户提问时,将问题转换成向量,在Pinecone中检索“最相关的2个片段”(比如论文中关于“研究方法”的部分);

- 将问题+检索到的片段喂给GPT-4 Turbo,得到回答。

这样既解决了长上下文的计算问题,又保证了回答的准确性。

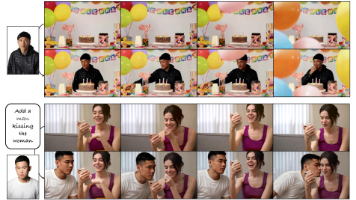

趋势2:从“单一文本”到“多模态上下文融合”——能“看懂”更多信号

用户的需求越来越多地通过多模态表达:

- 拍张猫的照片问“它怎么了?”(图像+文本);

- 发段语音说“我发烧了,怎么办?”(语音+文本);

- 发个定位说“附近有什么好吃的?”(位置+文本)。

AI需要整合这些跨模态信号,才能真正理解用户需求——这就是“多模态上下文融合”。

关键技术:多模态的“对齐与融合”

多模态的核心难点是“不同模态的特征空间不一致”——比如文本是“语义向量”,图像是“视觉向量”,如何让它们“对话”?

解决方法有2种:

- 统一多模态嵌入(Unified Multimodal Embedding):用模型将不同模态的数据映射到同一向量空间。比如OpenAI的CLIP模型,能将“猫的照片”和“这是一只猫”的文本映射到同一个向量,从而计算它们的相似度;

- 跨模态注意力(Cross-Modal Attention):让模型关注多模态数据中的“关联部分”。比如用户拍了猫的照片,说“它看起来不高兴”,模型会用跨模态注意力将“猫的耳朵耷拉”(图像特征)和“不高兴”(文本特征)关联起来。

例子:多模态理解“猫的状态”

用户拍了一张猫的照片,说“它怎么了?”:

- 用CLIP将照片转换成“视觉向量”,将问题转换成“文本向量”;

- 计算两个向量的相似度,找到照片中与“怎么了”相关的特征(比如耳朵耷拉、尾巴夹着);

- 用GPT-4 Turbo结合这些特征,回答:“你的猫可能不舒服——它的耳朵耷拉,尾巴夹着,建议检查是否有外伤或带它去看兽医。”

趋势3:从“通用响应”到“个性化上下文建模”——能“记住”你的偏好

通用AI应用的问题是“千人一面”——比如问“推荐电影”,所有人都收到同样的“热门电影列表”。而个性化上下文建模能让AI“记住”你的偏好,给出“专属推荐”。

关键技术:个性化的“隐私与动态”

个性化的难点是隐私保护和动态更新:

- 隐私:要“记住”你的偏好,需要收集你的历史数据(比如浏览记录、聊天记录),但用户担心数据泄露;

- 动态:你的偏好会变(比如以前喜欢科幻,现在喜欢悬疑),AI需要“实时更新”。

解决方法有2种:

- 联邦学习(Federated Learning):模型在用户本地训练,不传输原始数据。比如你的手机上的AI助手,会在本地记录你的偏好(比如“喜欢科幻”),然后将“模型更新参数”(而非原始数据)上传到服务器,这样既保护隐私,又能更新模型;

- 动态用户向量(Dynamic User Vector):用增量学习(Incremental Learning)实时更新你的“偏好向量”。比如你最近经常问悬疑小说,AI会自动将你的偏好向量从“科幻”调整为“科幻+悬疑”。

例子:个性化小说推荐

用户之前说过“我喜欢诺兰的电影”,现在问“推荐小说”:

- 用联邦学习在用户本地更新“偏好向量”(标记为“喜欢硬科幻、诺兰风格”);

- 结合偏好向量,生成个性化prompt:“用户喜欢硬科幻和诺兰的非线性叙事,推荐一本类似风格的小说。”;

- 用GPT-4 Turbo生成推荐:“《星之继承者》——硬科幻+悬疑,叙事风格类似诺兰的《盗梦空间》。”

趋势4:从“无差别响应”到“场景化上下文感知”——能“感知”你的处境

用户的需求高度依赖场景:

- 上班时问“附近有什么吃的”:想要“快餐、快取”;

- 周末问同样的问题:想要“餐厅、环境好”;

- 下雨时问“去机场怎么走”:想要“避雨的路线”。

AI需要“感知”当前场景,才能给出“适配的响应”——这就是“场景化上下文感知”。

关键技术:场景的“动态与歧义”

场景的难点是动态变化和歧义消解:

- 动态:用户的场景会变(比如从工作到家庭),AI需要“实时感知”;

- 歧义:场景描述可能有歧义(比如“我要开会”可能是工作会议或学校家长会)。

解决方法有2种:

- 多特征场景判别:结合“时间、地点、用户行为”多个特征判断场景。比如:

- 时间:9-18点→工作场景;

- 地点:公司附近→工作场景;

- 用户行为:刚发了“周报”→工作场景。

- 场景歧义消解:用上下文追问用户。比如用户说“我要开会”,AI问:“是工作会议还是学校家长会?”,消除歧义。

例子:场景化餐饮推荐

用户在上班时间说“我饿了”:

- 用Geolocation API获取用户位置(公司附近);

- 用时间判断场景(12点→午餐时间);

- 结合场景生成推荐:“楼下的麦当劳,步行5分钟,有外卖选项,适合上班时间吃。”

用户在周末说同样的话:

- 时间判断场景(14点→下午茶时间);

- 结合场景生成推荐:“附近的猫咖,有蛋糕和咖啡,环境安静,适合周末放松。”

趋势5:从“关联推荐”到“因果上下文推理”——能“想通”背后的逻辑

传统AI推荐基于“关联”(Correlation):比如买了婴儿车的用户,可能会买婴儿床——但它无法解释“为什么”。而因果上下文推理能让AI理解“因果关系”(Causation),给出“有逻辑的建议”。

关键技术:因果的“可解释与可靠”

因果的难点是可解释性和可靠性:

- 可解释:用户需要知道“为什么推荐这个”(比如“为什么不能开车”);

- 可靠性:不能将“关联”当“因果”(比如“冰淇淋销量上升→溺水人数上升”,但其实是因为夏天到了)。

解决方法有2种:

- 结构因果模型(SCM):用“因果图”表示变量之间的关系。比如:

- 发烧→需要退烧药→嗜睡→不能开车;

- 因果prompt工程:让模型输出“因果解释”。比如给模型的prompt是:“用户说‘我发烧了’,请推荐治疗方案,并解释因果关系。”

例子:因果推理的“退烧药建议”

用户说“我发烧了”:

- AI用因果图推理:发烧→体温升高→需要退烧药;

- 结合副作用推理:退烧药→嗜睡→不能开车;

- 输出建议:“推荐服用对乙酰氨基酚(如泰诺)——它能抑制前列腺素合成,降低体温。同时,不要开车,因为对乙酰氨基酚会导致嗜睡,影响反应速度。”

三、落地挑战:AI原生应用的“上下文痛点”

尽管趋势向好,但上下文理解的落地仍然面临很多挑战——这些坑,每一个都可能让你的AI应用从“智能”变“智障”。

挑战1:长上下文的“效率-成本”困境

长上下文的代价是计算资源爆炸:

- GPT-4 Turbo处理128k tokens的成本,是4k tokens的32倍;

- 长上下文的推理时间,是短上下文的5-10倍。

对于高频应用(比如智能助手),这会导致成本失控——比如一个每天10万次请求的应用,长上下文的成本可能是短上下文的几十倍。

解决方向:

- 模型量化(Model Quantization):将模型参数从FP32(32位浮点数)转为FP16(16位)或INT8(8位),减少显存占用和计算量;

- 知识蒸馏(Knowledge Distillation):用大模型(比如GPT-4 Turbo)训练小模型(比如Llama 3),让小模型具备长上下文能力,但计算量只有大模型的1/10;

- 上下文压缩(Context Compression):用摘要模型将长上下文压缩成“关键信息”,再喂给大模型。比如将10000字的论文压缩成1000字的摘要,再问“核心观点是什么?”。

挑战2:多模态上下文的“对齐-融合”难题

多模态的难点是不同模态的“语义鸿沟”:

- 语音中的“发烧”,和文本中的“发烧”,如何对齐?

- 图像中的“猫的耳朵耷拉”,和文本中的“不高兴”,如何关联?

此外,多模态数据中的噪声也会影响效果:比如语音中的背景噪音,图像中的模糊,都会让AI“误解”上下文。

解决方向:

- 模态自适应(Modality Adaptation):根据模态调整模型的注意力权重。比如处理语音时,增加“降噪层”;处理图像时,增加“清晰化层”;

- 跨模态预训练(Cross-Modal Pretraining):用大量多模态数据预训练模型,让模型学会“理解”不同模态的关联。比如Google的Flamingo模型,用文本+图像数据预训练,能更好地处理多模态上下文;

- 噪声抑制(Noise Suppression):用语音增强技术(比如NVIDIA的RTX Voice)去除背景噪音,用图像修复技术(比如Photoshop的AI修复)去除模糊。

挑战3:个性化上下文的“隐私-体验”平衡

个性化的核心矛盾是**“要数据”和“保隐私”**:

- 要个性化,就需要收集用户的历史数据(比如聊天记录、浏览记录);

- 但用户担心数据泄露(比如聊天记录中的健康信息被滥用)。

比如,某智能助手因为“偷偷记录用户的语音”被起诉,就是因为没有处理好隐私问题。

解决方向:

- 差分隐私(Differential Privacy):在用户数据中添加“噪声”,让攻击者无法识别单个用户的数据。比如用户的“喜欢科幻”偏好,会被添加少量“喜欢悬疑”的噪声,这样即使数据泄露,也无法准确识别用户;

- 同态加密(Homomorphic Encryption):在加密的数据上进行计算,不需要解密原始数据。比如用户的偏好数据是加密的,AI可以直接在加密数据上计算“推荐科幻小说”,而不需要解密;

- 用户可控的数据权限:让用户自己决定“哪些数据可以被使用”。比如用户可以选择“允许AI使用我的浏览记录,但不允许使用我的聊天记录”。

挑战4:场景上下文的“动态-歧义”挑战

场景的难点是**“实时变化”和“歧义消解”**:

- 实时变化:用户可能从“工作场景”突然切换到“家庭场景”(比如接到家里的电话),AI需要“立刻感知”;

- 歧义消解:用户说“我要开会”,AI无法判断是“工作会议”还是“学校家长会”,导致推荐错误。

解决方向:

- 实时场景更新:用“传感器数据”和“用户行为”实时调整场景。比如:

- 用户的位置从“公司”变到“家”→场景从“工作”变到“家庭”;

- 用户的行为从“写周报”变到“看动画片”→场景从“工作”变到“休闲”;

- 多轮追问:当场景有歧义时,用上下文追问用户。比如用户说“我要开会”,AI问:“是工作会议还是学校家长会?”,消除歧义;

- 场景模板库:预定义常见场景的“响应模板”。比如工作场景的“餐饮推荐模板”是“快餐、快取”,家庭场景的模板是“餐厅、环境好”。

挑战5:因果上下文的“可解释-可靠”问题

因果的难点是**“可解释性”和“可靠性”**:

- 可解释性:用户需要知道“为什么推荐这个”,但AI的因果推理过程是“黑箱”;

- 可靠性:AI可能会将“关联”当“因果”,导致推荐错误。比如“冰淇淋销量上升→溺水人数上升”,AI可能会错误地推荐“少买冰淇淋”来减少溺水。

解决方向:

- 因果可解释性工具:用“因果图”展示推理过程。比如用户问“为什么不能开车”,AI展示因果图:“发烧→需要退烧药→嗜睡→不能开车”,让用户明白逻辑;

- 因果验证:用真实数据验证因果关系的正确性。比如“退烧药→嗜睡”的因果关系,需要用临床试验数据验证,而不是“关联数据”;

- 因果prompt工程:让模型输出“因果解释”。比如给模型的prompt是:“推荐治疗方案,并解释每一步的因果关系”,强制模型输出可解释的结果。

四、实践案例:打造具备上下文理解能力的AI原生智能助手

说了这么多,不如动手做一个——我们来打造一个具备长上下文、多模态、个性化、场景化、因果推理能力的智能助手。

目标:实现5大能力

- 长上下文记忆:记住用户的历史交互;

- 多模态理解:处理语音、图像、文本;

- 个性化推荐:根据用户偏好推荐;

- 场景感知:根据时间、地点调整响应;

- 因果推理:给出有逻辑的建议。

技术栈

- 大模型:OpenAI GPT-4 Turbo(处理文本和因果推理);

- 向量数据库:Pinecone(存储长上下文);

- 多模态工具:Whisper(语音转文本)、CLIP(图像理解);

- 场景工具:Geolocation API(获取位置)、Date API(获取时间);

- 框架:LangChain(整合所有工具)。

步骤1:初始化环境

- 安装依赖:

npm install langchain openai @pinecone-database/pinecone whisper-api clip-js - 配置API密钥(OpenAI、Pinecone):

在.env文件中添加:OPENAI_API_KEY=your-openai-key PINECONE_API_KEY=your-pinecone-key PINECONE_ENVIRONMENT=us-west1-gcp PINECONE_INDEX_NAME=context-demo

步骤2:长上下文记忆(用Pinecone存储历史)

用Pinecone存储用户的历史交互,每次提问时检索相关记录:

import { OpenAI } from "langchain/llms/openai";

import { PineconeClient } from "@pinecone-database/pinecone";

import { VectorDBQAChain } from "langchain/chains";

import { OpenAIEmbeddings } from "langchain/embeddings/openai";

import { PineconeStore } from "langchain/vectorstores/pinecone";

// 初始化Pinecone

const pinecone = new PineconeClient();

await pinecone.init({

apiKey: process.env.PINECONE_API_KEY,

environment: process.env.PINECONE_ENVIRONMENT,

});

const index = pinecone.Index(process.env.PINECONE_INDEX_NAME);

// 初始化嵌入模型和向量存储

const embeddings = new OpenAIEmbeddings();

const vectorStore = await PineconeStore.fromExistingIndex(embeddings, { index });

// 初始化LLM

const llm = new OpenAI({ temperature: 0 });

// 创建“长上下文链”

const contextChain = VectorDBQAChain.fromLLM(llm, vectorStore, {

k: 5, // 检索前5条相关历史

returnSourceDocuments: true, // 返回源文档(用于调试)

});

// 测试:用户问“我之前推荐的科幻小说作者还有什么作品?”

const question = "我之前问过的科幻小说推荐,作者还有什么作品?";

const response = await contextChain.call({ query: question });

console.log("回答:", response.text);

console.log("用到的历史:", response.sourceDocuments);

步骤3:多模态理解(处理语音和图像)

用Whisper转语音为文本,用CLIP处理图像:

import { WhisperAPI } from "whisper-api";

import { CLIP } from "clip-js";

// 1. 语音转文本

const whisper = new WhisperAPI(process.env.OPENAI_API_KEY);

const audioFile = "user-voice.m4a"; // 用户的语音文件

const voiceText = await whisper.transcribe(audioFile);

console.log("语音转文本:", voiceText);

// 2. 图像理解

const clip = new CLIP();

const imageFile = "cat-photo.jpg"; // 用户的猫照片

const imageEmbedding = await clip.embedImage(imageFile);

const textEmbedding = await clip.embedText("这只猫怎么了?");

const similarity = clip.cosineSimilarity(imageEmbedding, textEmbedding);

console.log("图像与问题的相似度:", similarity); // 相似度越高,越相关

// 3. 结合多模态上下文提问

const multimodalQuestion = `${voiceText}(用户上传了一张猫的照片,相似度:${similarity})`;

const multimodalResponse = await contextChain.call({ query: multimodalQuestion });

console.log("多模态回答:", multimodalResponse.text);

步骤4:个性化推荐(用联邦学习更新偏好)

用联邦学习在用户本地更新偏好向量:

// 用户本地偏好(模拟联邦学习的本地训练)

let userPreferences = { favoriteGenre: "科幻", favoriteAuthor: "阿瑟·克拉克" };

// 生成个性化prompt

const personalizedPrompt = `用户喜欢${userPreferences.favoriteGenre}小说,尤其是${userPreferences.favoriteAuthor}的风格,请推荐一本最新作品。`;

// 调用LLM生成推荐

const personalizedResponse = await llm.call(personalizedPrompt);

console.log("个性化推荐:", personalizedResponse);

// 动态更新偏好(比如用户最近喜欢悬疑)

userPreferences.favoriteGenre = "科幻+悬疑";

步骤5:场景感知(根据时间、地点调整响应)

用Geolocation API和Date API判断场景:

// 获取用户位置(浏览器环境)

navigator.geolocation.getCurrentPosition(async (position) => {

const latitude = position.coords.latitude;

const longitude = position.coords.longitude;

// 获取当前时间

const now = new Date();

const hour = now.getHours();

const isWorkTime = hour >= 9 && hour <= 18;

// 判断场景

let scene = "休闲";

if (isWorkTime && latitude === 39.9087 && longitude === 116.3975) { // 北京天安门附近(假设是公司)

scene = "工作";

}

// 生成场景化prompt

const scenePrompt = `用户当前在${scene}场景,问“附近有什么吃的?”,请推荐合适的选项。`;

const sceneResponse = await llm.call(scenePrompt);

console.log("场景化推荐:", sceneResponse);

});

步骤6:因果推理(给出有逻辑的建议)

用因果prompt让模型输出解释:

const causalPrompt = `用户说“我发烧了,38.5度”,请推荐治疗方案,并解释每一步的因果关系。`;

const causalResponse = await llm.call(causalPrompt);

console.log("因果建议:", causalResponse);

最终效果

当用户完成以上步骤后,智能助手能:

- 记住用户之前推荐的科幻小说(长上下文);

- 处理用户的语音和猫的照片(多模态);

- 根据用户偏好推荐阿瑟·克拉克的新作(个性化);

- 根据时间和地点推荐工作场景的快餐(场景化);

- 推荐退烧药并解释“为什么不能开车”(因果推理)。

五、进阶探讨:上下文理解的“未来方向”

1. 上下文理解与AGI的关系

AGI(通用人工智能)的核心是“能像人一样理解上下文”——比如:

- 能理解用户的情绪(“我今天心情不好”);

- 能理解用户的意图(“我想找个地方放松”);

- 能理解用户的背景(“我刚失恋”)。

上下文理解是AGI的“感知层”——没有它,AGI无法“懂”人。未来,AGI的上下文理解能力会更全面(整合更多维度的信息)、更深入(理解更复杂的因果关系)、更自然(像人一样对话)。

2. 下一代上下文理解技术

- 神经符号AI(Neuro-Symbolic AI):结合神经网络的“感知能力”和符号AI的“推理能力”。比如用神经网络提取用户的上下文(“发烧”),用符号AI进行因果推理(“发烧→需要退烧药→不要开车”),既具备感知能力,又具备可解释的推理能力;

- 具身智能(Embodied AI):通过机器人的“身体”感知物理世界的上下文。比如机器人用摄像头看到杯子在桌子上,用触觉传感器感受到杯子的重量,结合用户的语音指令(“把杯子拿过来”),完成任务。具身智能让上下文理解更“真实”——因为它能感知物理世界的细节;

- 元上下文理解(Meta-Context Understanding):让AI理解“上下文的上下文”。比如用户说“我要去机场”,AI不仅理解“机场”的上下文(路况、天气),还理解“用户要去机场的原因”(比如出差、旅游),从而给出更精准的建议。

3. 行业应用案例

- 医疗AI原生应用:结合患者的病史(历史上下文)、当前症状(当前上下文)、检查报告(多模态上下文)、医生的诊断规则(因果上下文),给出个性化的诊断建议。比如“患者有高血压病史,当前血压160/100,结合血常规报告显示炎症,推荐服用降压药+抗生素,并解释‘高血压需要控制血压,炎症需要抗生素治疗’”;

- 零售AI原生应用:结合用户的购买历史(历史上下文)、当前购物车(当前上下文)、用户偏好(个性化上下文)、促销活动(外部上下文),推荐商品。比如“用户之前买过婴儿车,当前购物车有婴儿奶粉,推荐婴儿床,并说明‘婴儿床是婴儿车的配套产品,现在购买有8折优惠’”;

- 教育AI原生应用:结合学生的学习历史(历史上下文)、当前的知识点(当前上下文)、学习风格(个性化上下文)、考试时间(外部上下文),推荐学习计划。比如“学生之前没掌握‘函数’知识点,当前在学‘导数’,学习风格是‘视觉型’,推荐用‘函数图像’讲解导数,并提醒‘下周要考导数,建议每天练习10道题’”。

六、总结:AI原生应用的“上下文红利”

AI原生应用的竞争,本质上是上下文理解能力的竞争——谁能更好地“读懂”用户的上下文,谁就能提供更自然、更贴心、更有价值的体验。

本文我们讲了:

- 核心概念:AI原生应用是“以AI为核心”的应用,上下文理解是“整合四大维度信息”的能力;

- 前沿趋势:长上下文、多模态、个性化、场景化、因果推理;

- 落地挑战:效率、隐私、动态性、可解释性;

- 实践案例:用LangChain+OpenAI+Pinecone打造具备上下文理解能力的智能助手。

未来,随着技术的发展(比如更高效的长上下文模型、更安全的隐私技术、更可靠的因果推理),AI原生应用会越来越“懂”用户——而你,已经站在了趋势的前沿。

行动号召:一起探索上下文理解的边界

- 动手实践:用本文的实践案例,打造一个属于自己的AI原生智能助手;

- 分享经验:在评论区留言,说说你在上下文理解中的实践经验或遇到的问题;

- 深入学习:推荐以下资源:

- 论文:《Attention is All You Need》(Transformer基础)、《CLIP: Connecting Text and Images》(多模态嵌入)、《Causal Inference in Statistics: A Primer》(因果推断入门);

- 框架:LangChain(大模型应用开发)、Pinecone(向量数据库)、Whisper(语音转文本);

- 课程:Coursera《Natural Language Processing Specialization》(NLP基础)、Udacity《AI Product Management》(AI产品开发)。

AI原生应用的“上下文觉醒”才刚刚开始——期待你成为这场变革的参与者!

如果有任何问题,欢迎在评论区留言,我们一起讨论!

— 完 —

更多推荐

已为社区贡献213条内容

已为社区贡献213条内容

所有评论(0)