论文数据造假风险高?让AI帮你合理生成和扩充仿真数据

摘要:AI生成仿真数据为解决学术数据造假问题提供了新思路。该技术基于深度学习,能生成具有统计相似性的数据,在医学、社会科学等领域应用显著,既降低成本又避免隐私风险。尽管面临质量评估、偏差控制等技术挑战,AI数据生成技术仍展现出替代传统数据收集方法的潜力。学术界需建立规范标准,平衡技术便利性与学术严谨性,推动科研范式转型。这项技术为维护学术诚信提供了可行方案,有望成为未来科研的重要工具。

在当今学术研究领域,数据造假已成为一个不容忽视的问题。近年来,多起学术不端事件被曝光,涉及伪造、篡改数据等行为,严重损害了学术界的公信力。根据相关调查,超过60%的科研人员表示曾面临数据获取困难的压力,这在一定程度上诱发了数据造假行为。与此同时,人工智能技术的快速发展为解决这一问题提供了新的思路——利用AI生成仿真数据正逐渐成为学术界的热门话题。

传统数据收集方法存在诸多局限性。实验数据获取往往需要投入大量时间、人力和资金成本,尤其是在医学、生物学等领域,一个完整的实验周期可能长达数月甚至数年。问卷调查则面临样本代表性不足、回答真实性存疑等问题。而直接使用他人数据又可能涉及版权和隐私风险。这些困难使得部分研究人员铤而走险,选择数据造假这条捷径。2024年央视评论指出,学术评价体系过度强调论文数量和发表速度,进一步加剧了数据造假的诱惑。

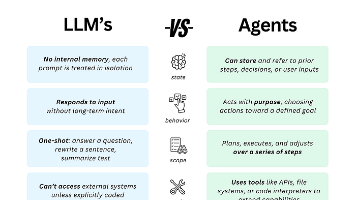

AI生成仿真数据的技术原理主要基于深度学习和生成对抗网络(GAN)。通过训练模型学习真实数据的分布特征,AI可以生成具有统计相似性的仿真数据。例如在医学影像领域,AI生成的CT扫描图像已经可以达到以假乱真的程度。自然语言处理技术则能模拟人类语言特征,生成符合语法规则的文本数据。这些技术为科研人员提供了全新的数据获取途径。

AI生成数据在多个学科领域已展现出显著优势。在临床医学研究中,AI可以生成符合特定疾病特征的虚拟患者数据,既保护了真实患者隐私,又满足了研究需求。社会科学领域的研究者可以利用AI模拟不同人群的行为特征,大幅降低实地调研成本。工程技术领域的仿真测试数据生成也因AI技术而变得更加高效准确。搜狐IT频道报道称,某高校研究团队使用AI生成的仿真数据成功复现了92%的实验结果。

与真实数据相比,AI生成数据具有明显的伦理优势。首先,它完全避免了侵犯个人隐私的风险。其次,生成过程透明可控,研究人员可以清楚了解数据的产生机制。最重要的是,使用声明为仿真数据的做法符合学术诚信原则。新华网评论文章强调,学术创新的基础是诚信,AI生成数据为维护这一基础提供了技术保障。

当然,AI生成数据也面临一些技术挑战。数据质量评估是关键难题,需要建立科学的验证体系。不同学科对数据的要求差异很大,通用模型的适用性有待提高。数据偏差问题也不容忽视,如果训练数据本身存在偏差,生成的仿真数据可能会放大这种偏差。

同花顺财经报道指出,目前AI生成数据的可靠性验证标准尚未统一,这是制约其广泛应用的主要瓶颈。 在实际应用中,研究人员需要注意几个关键点。首先要明确标注数据的仿真性质,不能将其伪装成真实数据。其次要选择合适的生成算法,不同数据类型需要不同的AI模型。数据验证环节必不可少,需要采用统计检验等方法评估生成数据的质量。最后要遵守学术规范,在论文中详细说明数据生成方法和验证过程。

展望未来,AI生成仿真数据技术将朝着更智能、更精准的方向发展。多模态数据生成技术可以同时处理图像、文本、数值等不同类型的数据。自适应学习算法将使生成模型能够根据用户反馈持续优化。区块链技术的引入可能为数据溯源提供可靠解决方案。这些技术进步将进一步拓展AI生成数据在科研中的应用场景。

学术界需要建立相应的规范和标准来引导这项技术的健康发展。包括制定统一的数据质量评估标准,明确使用伦理准则,建立共享的基准测试数据集等。监管机构也应出台指导性文件,规范AI生成数据在研究中的使用。只有建立健全的规范体系,才能充分发挥这项技术的积极作用。 对科研人员而言,AI生成数据应该被视为辅助工具而非替代品。

它可以帮助克服数据获取障碍,但不能完全取代真实数据收集。合理的使用方式是将生成数据用于方法验证、假设检验等环节,而关键结论仍需真实数据支持。研究人员需要保持科学严谨的态度,避免对技术产生过度依赖。

这项技术发展也带来了一些值得深思的问题。如何界定学术创新的边界?当大部分研究都使用仿真数据时,科学的实证基础是否会受到削弱?技术便利性与学术严谨性之间应该如何平衡?这些问题需要学术界展开广泛讨论,以形成共识。

从更宏观的角度看,AI生成数据技术的兴起反映了科研范式的转变。传统的数据收集方式正在与新兴的计算模拟方法相互融合。这种转变不仅改变了科研工作者的工作方式,也可能重塑整个学术生态。只有积极适应这种变化,才能把握住技术发展带来的机遇。

总之,AI生成仿真数据为解决论文数据造假问题提供了可行方案。这项技术既能满足研究需求,又能维护学术诚信,具有重要的现实意义。随着技术的不断完善和应用规范的建立,它有望成为科研工作中不可或缺的工具。学术界应该以开放包容的态度拥抱这项技术,同时保持必要的审慎,确保其在正确的轨道上发展。

最终目标是建立一个更加健康、透明的学术环境,让创新在诚信的土壤中茁壮成长。

更多推荐

已为社区贡献18条内容

已为社区贡献18条内容

所有评论(0)