跨地区团队协作效率低该怎么办

拥抱“异步优先”并不意味着要彻底消灭所有实时会议。相反,它要求我们重新审视和定义会议的价值,将宝贵的、需要所有人同时在线的“同步时间”,只用于那些最高价值的、最需要人际互动和集体智慧碰撞的活动上。这些活动通常包括:复杂问题的集体攻坚(Brainstorming)、建立团队情感连接的团建活动、需要进行艰难权衡的最终决策、以及处理紧急的线上危机等。对于日常的状态同步、信息分享和常规的问答,则应尽可能地

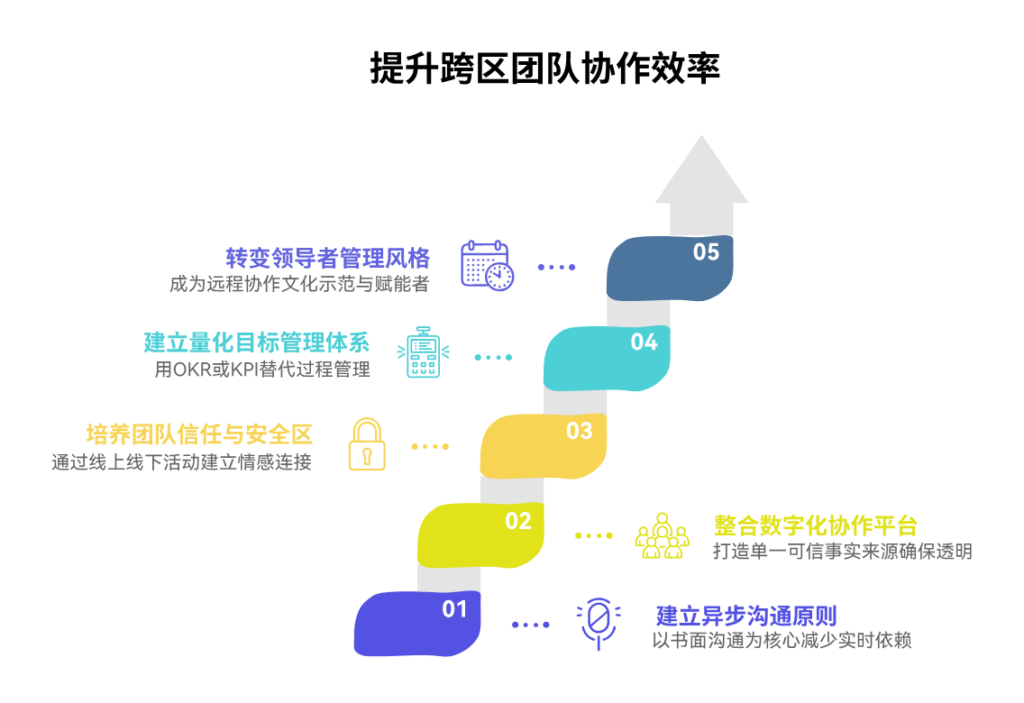

当跨地区团队协作效率低下时,企业必须采取一套系统性的组合策略,从根本上重构远程协作的范式,而非仅仅依赖零散的工具修补。核心解决方案首先在于建立一套“异步优先”的沟通与协作原则,以书面沟通为核心,最大化减少对实时同步的依赖、其次是投资并整合一个统一的数字化协作平台,打造所有工作的“单一可信事实来源”,确保信息透明对齐、再者,必须刻意设计和培养团队的信任感与心理安全区,通过定期的线上线下活动建立成员间的情感连接。

同时,需要建立明确、量化的目标与成果导向的管理体系,用清晰的OKR或KPI替代对工作过程的微观管理、最后,领导者必须以身作则,转变管理风格,成为远程协作文化的首席示范官和赋能者。 这一系列举措旨在将地理上的“距离”劣势,转化为专注、高效、灵活的组织优势。

一、困境探源:距离不只产生美,更产生隔阂

随着全球化和数字化浪潮的深入,跨地区、甚至跨国的团队协作已经从过去的“可选项”变成了许多企业的“必选项”。它为企业带来了接触全球人才、降低运营成本、贴近区域市场等诸多优势。然而,物理距离的延伸,并不仅仅是地理坐标的变化,它像一个放大器,无情地放大了协作中所有潜在的摩擦和障碍,将原本在同一办公室里可以轻松化解的小问题,演变成一个个难以逾越的鸿沟,最终导致团队整体效率的严重下滑。

沟通的“时差”与“温差”是效率的第一道坎。 分布在不同时区的团队,最直观的挑战就是工作时间的错位。当上海的团队开始一天的工作时,旧金山的同事可能正准备入睡。这意味着,一个原本在办公室里只需要转个身就能问清楚的问题,现在可能需要等待超过12个小时才能得到回复。这种沟通上的延迟,极大地拉长了决策链条和问题解决周期,使得整个项目节奏变得异常缓慢。更深层次的“温差”则来自于沟通媒介的改变。远程协作严重依赖文字、语音和视频等线上工具,这些媒介天然地过滤掉了线下交流中丰富的非语言信息,如肢体语言、面部表情和语气语调。这种“信息降维”使得沟通变得冰冷而生硬,极易产生误解。一句在当面看来是玩笑的话,通过文字传递可能就被解读为冒犯。根据加州大学洛杉矶分校心理学名誉教授艾伯特·麦拉宾(Albert Mehrabian)的研究,人际沟通中只有7%的内容是通过语言来表达的,而高达93%是通过非语言信息传递的。远程协作几乎完全损失了这93%的“高带宽”信道,沟通效率的下降在所难免。

信任的缺失与文化的隔阂是协作的隐形杀手。 在同一个物理空间内,信任的建立往往是“润物细无声”的。通过一次茶水间的闲聊、一次午餐的共进、一次加班后的并肩而行,团队成员之间自然而然地建立了情感连接和个人层面的了解。这种非正式的社交互动,是构建团队信任和心理安全感的重要基石。然而,在跨地区团队中,这些建立信任的“触点”几乎完全消失了。成员之间只是一个个存在于屏幕上的头像和名字,彼此之间缺乏作为“完整的人”的认知。这种弱连接状态,使得团队成员更倾向于进行纯粹的事务性沟通,难以建立起真正的“战友情”。当冲突和分歧出现时,由于缺乏信任基础,人们更容易将问题归因于对方的“能力不行”或“态度有问题”,而不是将其视为一个需要共同解决的系统性问题。此外,不同国家和地区的文化差异,如沟通风格的直接与含蓄、对层级权威的态度、工作与生活平衡的观念等,都会成为潜在的冲突点。如果不能被有效地识别和管理,这些文化隔阂将严重侵蚀团队的凝聚力,使得协作举步维艰。

二、异步为王:重塑远程协作的沟通哲学

要从根本上解决跨地区团队因时差和沟通延迟带来的效率问题,就必须进行一次深刻的思维模式转变:从默认“同步”(Synchronous)的沟通方式,转向拥抱**“异步优先”**(Asynchronous-First)的协作哲学。这意味着,团队的协作不应再依赖于“所有人在同一时间、同一地点(或线上会议室)”这个前提,而是要构建一套让工作能够跨越时间与空间持续流动的系统。

将书面沟通提升到战略高度,打造“可回溯的智慧”。 “异步优先”的核心,是将书面沟通作为团队最主要、最核心的沟通方式。每一个重要的讨论、决策、需求和反馈,都应该被清晰、完整地记录在案,而不是消失在一次次的实时会议或私聊中。这要求团队成员培养起卓越的书写能力,能够用精炼、无歧义的语言,将复杂的思考过程和结论呈现出来。例如,一个新功能的提出,不应该只是在会议上口头一说,而应该是一份结构化的文档,包含背景(Why)、目标(What)、关键指标(How to measure)、技术方案草案等。当其他人看到这份文档时,可以在自己方便的时间,深入地阅读和思考,然后以评论的形式留下自己的反馈和问题。这种沟通方式有几个巨大的好处:首先,它打破了时区的限制,让不同地区的同事都能在自己的高效工作时间内,完整地参与到讨论中来。其次,它提升了沟通的质量,强迫每个人在表达观点前进行更深入的思考和组织,避免了实时讨论中常见的即兴、发散和不成熟的发言。最后,也是最重要的一点,它为团队沉淀了可回溯、可检索的知识资产。当半年后有新成员加入项目时,他可以通过阅读这些历史文档,快速、完整地理解项目的来龙去脉和决策背景,极大地降低了新人融入的成本。

重新定义会议的价值,使其成为“高价值”的同步点。 拥抱“异步优先”并不意味着要彻底消灭所有实时会议。相反,它要求我们重新审视和定义会议的价值,将宝贵的、需要所有人同时在线的“同步时间”,只用于那些最高价值的、最需要人际互动和集体智慧碰撞的活动上。这些活动通常包括:复杂问题的集体攻坚(Brainstorming)、建立团队情感连接的团建活动、需要进行艰难权衡的最终决策、以及处理紧急的线上危机等。对于日常的状态同步、信息分享和常规的问答,则应尽可能地通过异步方式完成。一个有效的会议,必须遵循“会前精准备、会中高效率、会后有结论”的原则。会前,组织者必须发布一份包含明确议程、相关背景文档和预期产出的会议邀请,让所有参会者都能提前做好准备。会中,需要有专业的主持人来引导议程,确保讨论聚焦且高效。会后,必须在24小时内产出一份包含明确决策结论、行动项、负责人和截止日期的会议纪要,并分发给所有相关人员。通过这种方式,会议不再是低效的“时间黑洞”,而是成为了推动项目前进的关键“催化剂”。

三、平台统一:构建远程团队的“数字总部”

如果说“异步优先”是跨地区协作的指导思想,那么一个统一的、集成的数字化协作平台,就是将这一思想落地的“中央神经系统”和“数字总部”。当团队成员散落天涯时,这个平台就成为了他们共同的“办公室”,是所有工作的起点、过程的载体和结果的沉淀地。如果工具选择不当,或者工具之间相互割裂,就会在数字世界里制造出新的“信息孤岛”,进一步加剧协作的混乱。

打造“单一可信事实来源”(Single Source of Truth),消除信息不对称。 跨地区团队最大的敌人之一,就是信息的不对称。不同地区的成员可能因为看到的是不同版本的文件、不同步的项目计划或不一致的需求描述,而导致大量的误解和返工。因此,构建一个“单一可信事实来源”至关重要。这意味着企业需要选择并整合一套核心的协作工具,并将所有与工作相关的信息,都集中在这个统一的平台上进行管理。例如,一个以智能化研发管理系统PingCode为核心的平台,可以将**需求文档、任务看板、代码仓库、测试用例、构建发布流水线和项目维基(Wiki)**等所有研发活动都无缝地整合在一起。当产品经理更新一个需求时,相关的开发和测试人员能立刻收到通知并看到最新的版本;当开发人员提交一次代码时,可以清晰地关联到它所解决的任务;当一次发布完成后,所有人都能在同一个地方看到发布的具体内容和结果。这种高度的透明化和关联性,确保了无论团队成员身在何处,他们所看到的信息都是一致的、实时的、权威的,从而从根本上消除了因信息差而导致的猜测和误判。

工具的选择与使用规范,必须服务于协作原则。 拥有强大的平台只是第一步,更重要的是建立起一套围绕协作原则的、清晰的工具使用规范,并让所有成员都严格遵守。例如,团队需要共同约定:所有的任务分配和进度更新,必须在项目管理工具的看板上进行,而不是通过邮件或私聊;所有的技术讨论和方案评审,必须在代码托管平台的合并请求(Merge Request)中展开;所有具有长期价值的知识和经验,必须沉淀到团队的Wiki中,并打上合适的标签以便检索。此外,还需要对工具进行合理的配置,以适应跨地区协作的需求。比如,在即时通讯工具中,可以为不同的项目、不同的话题建立专门的频道,并鼓励大家在公共频道进行讨论,而不是过度使用私聊,以保证信息的公开透明。对于通知提醒,则要进行精细化管理,避免过多的“噪音”打扰到成员的专注工作,同时确保重要的信息不会被错过。通过“平台统一”与“规范先行”的结合,才能真正为跨地区团队搭建起一个高效、有序的“数字总部”。

四、文化刻意:跨越屏幕建立真实的情感连接

技术和流程可以解决跨地区协作的“硬”问题,但无法自动解决“软”问题,即团队成员之间的信任、归属感和心理安全感。在远程环境下,人际关系的建立不会像在办公室里那样自然发生,它需要被“刻意地”设计和培养。如果管理者忽视了对团队文化的建设,那么即便拥有最先进的工具和最高效的流程,团队也只是一群貌合神离的“独立贡献者”的集合,而非一个真正有凝聚力、能够共克时艰的战斗集体。

从“破冰”到“升温”,系统化地设计非正式社交活动。 为了弥补远程协作中缺失的非正式社交互动,管理者需要像设计产品功能一样,有意识地去设计和组织一系列线上线下的团队建设活动。在线上,可以从简单的“破冰”活动开始。例如,在新成员加入时,可以专门安排一个线上的“欢迎会”,让每个人都分享一个与工作无关的、有趣的事实。在日常,可以设立一个专门的“茶水间”或“咖啡角”聊天频道,鼓励大家分享生活趣事、宠物照片、旅行见闻等。还可以定期组织一些轻松的线上活动,如线上游戏、虚拟午餐会、读书分享会等。这些看似“务虚”的活动,其核心价值在于帮助团队成员建立起超越工作角色的、作为“人”的相互认知和情感连接。当然,线上活动永远无法完全替代面对面的交流。因此,企业还必须投入预算,定期(如每季度或每半年)将整个团队的成员聚集到同一个地方,进行为期数天的集中办公和深度团建。这种定期的线下“聚会”,对于建立深层次的信任、解决复杂敏感的问题、以及对齐团队的长期愿景,具有不可替代的作用。

建立“信任电池”和“同理心”文化。 信任是远程协作的基石,它就像一块需要不断充电的“电池”。管理者需要通过自己的言行,持续地为这块电池充电。首先,要奉行“默认信任”的原则,即相信每一位团队成员都是专业且敬业的,给予他们足够的自主权去安排自己的工作时间和方式,管理的焦点应该放在产出的成果上,而不是监控他们是否“在线”。其次,要鼓励和保护“建设性的冲突”。当团队成员因为文化背景或专业视角的差异而产生分歧时,管理者需要创造一个安全的环境,让大家能够坦诚、直接地表达自己的观点,而不用担心被贴上“不合作”的标签。通过引导团队聚焦于问题本身,而非个人,可以将冲突转化为促进相互理解和产生更优方案的机会。此外,还要积极培养团队的“同理心”,鼓励成员去主动了解和尊重不同地区同事的文化背景和工作习惯。例如,在安排会议时,主动考虑并轮换对各方都相对友好的时间;在沟通时,注意避免使用可能带有文化偏见的俚语或笑话。当团队中充满了信任、尊重和同理心时,地理上的距离就不再是障碍,而文化的多样性则会成为团队创新的宝贵源泉。

常见问答

问:我们团队横跨中美两个时区,几乎没有重叠的工作时间,如何有效地开会和做决策?

答:对于几乎没有重叠工作时间的深度跨时区团队,解决之道在于最大化地拥抱“异步协作”,并对极其有限的同步时间进行极致的优化。首先,你们必须放弃依赖会议来驱动工作的习惯。90%以上的沟通、讨论和信息同步,都应该通过书面形式在共享的文档或项目管理工具中异步完成。一个决策的发起,应该是一份详尽的“决策备忘录”,清晰地陈述问题背景、多个备选方案的利弊分析、以及建议的方案。团队成员可以在各自的工作时间内,对这份文档进行评论和提问。其次,对于必须进行的会议,要将其定义为“决策的最后一公里”。会议的目的不是从头开始讨论,而是在异步讨论已经充分的基础上,对关键的争议点进行澄清,并最终拍板。这类会议应该被严格限制时长(如30分钟),并需要所有参会者都承诺提前阅读所有背景材料。为了公平,会议时间应该在不同时区之间轮换,例如,这次是中国的晚上,下次就应该是美国的晚上。最后,对于决策权,需要有清晰的定义。对于大部分决策,应该授权给最接近信息和上下文的“时区内”团队负责人来做出,而不是事事都等待跨时区的共识。

问:作为跨地区团队的管理者,我感觉很难掌握每个成员的工作状态,也担心有人会“摸鱼”,该怎么办?

答:这种担忧是远程管理者普遍存在的“失控焦虑”,其根源在于试图将管理办公室的方式生硬地套用到远程团队上。解决这个问题的核心,在于从“管理过程”转向“管理成果”。首先,你必须放弃通过监控员工是否在线、回复消息是否及时等“在线主义”指标来判断其工作状态。这种方式不仅无效,而且会严重破坏信任。你应该将管理的焦点,转移到与团队共同设定清晰、量化、有挑战性的目标上,比如使用OKR(目标与关键成果)方法。你的核心工作是确保每个成员都清楚自己的目标是什么,以及衡量这些目标达成的标准是什么。其次,你需要与团队建立一个规律性的、轻量级的沟通节奏。比如,要求每个成员每天或每周以书面形式,在一个公共频道更新自己的工作进展、遇到的障碍和下一步计划。这并非微观管理,而是一种透明化的机制,让你能够了解团队的整体进展和瓶颈,并及时提供帮助。最后,你要学会“默认信任”。相信你招聘来的都是希望把工作做好的成年人。如果某个成员持续无法交付出符合预期的成果,你应该做的,是与其进行一对一的、开放的沟通,去了解其背后真正的原因(是能力问题、工具问题,还是个人状态问题?),并提供支持和帮助,而不是简单地归咎于远程办公的“摸鱼”。

问:在一个跨文化的远程团队中,如何处理因沟通风格不同而导致的误解和冲突?

答:处理跨文化沟通问题,关键在于“提升认知、建立规范、促进理解”。首先,需要对团队成员进行跨文化沟通的培训,帮助大家“提升认知”,了解不同文化在沟通方式上的典型差异。例如,有些文化(如德国、荷兰)倾向于低语境、直接明确的沟通,而有些文化(如日本、中国)则倾向于高语境、含蓄委婉的沟通。仅仅是让大家意识到这种差异的存在,就已经能减少很多无心的误会。其次,团队需要共同“建立规范”,即制定一套属于团队自己的、明确的沟通准则,作为跨文化协作的“通用语言”。例如,可以约定“在书面沟通中,我们默认以文字的字面意思为准,避免过度解读背后的隐含意义”、“在提出反对意见时,要先复述一遍自己对对方观点的理解,以确保没有误解”、“积极使用表情符号来传递情绪,弥补文字沟通的温度缺失”等。最后,要通过各种方式“促进理解”。鼓励团队成员分享自己国家的文化和节日,在团队内部建立一个“文化维基”,介绍不同国家同事的沟通习惯和禁忌。当冲突发生时,管理者或引导者应该介入,帮助双方跳出自己的文化框架,去理解对方的视角,将冲突从“人与人”的对立,转化为“文化与文化”的碰撞与学习。

更多推荐

已为社区贡献4条内容

已为社区贡献4条内容

所有评论(0)