my-neuro rag 向量数据库部分 笔记 sklearn.metrics.pairwise.cosine_similarity watchdog 召回

my-neuro/run_rag.py at main · morettt/my-neuro

from fastapi import FastAPI, HTTPException

from pydantic import BaseModel, Field

from typing import List, Dict, Any

import torch

import numpy as np

from sentence_transformers import SentenceTransformer

from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

import uvicorn

import time

import os

import sys

import re

import threading

from watchdog.observers import Observer

from watchdog.events import FileSystemEventHandler

# 保存原始stdout和stderr

original_stdout = sys.stdout

original_stderr = sys.stderr

# 创建双重输出类

class TeeOutput:

def __init__(self, file1, file2):

self.file1 = file1

self.file2 = file2

self.ansi_escape = re.compile(r'\x1B(?:[@-Z\\-_]|\[[0-?]*[ -/]*[@-~])')

def write(self, data):

self.file1.write(data)

clean_data = self.ansi_escape.sub('', data)

self.file2.write(clean_data)

self.file1.flush()

self.file2.flush()

def flush(self):

self.file1.flush()

self.file2.flush()

def isatty(self):

return self.file1.isatty()

def fileno(self):

return self.file1.fileno()

# 设置日志

LOGS_DIR = "logs"

if not os.path.exists(LOGS_DIR):

os.makedirs(LOGS_DIR)

log_file = open(os.path.join(LOGS_DIR, 'rag.log'), 'w', encoding='utf-8')

sys.stdout = TeeOutput(original_stdout, log_file)

sys.stderr = TeeOutput(original_stderr, log_file)

# 全局变量

model = None

knowledge_base = []

knowledge_embeddings = None

reload_lock = threading.Lock()

class KnowledgeBaseHandler(FileSystemEventHandler):

"""监控记忆库文件变化"""

def on_modified(self, event):

if not event.is_directory and event.src_path.endswith("记忆库.txt"):

time.sleep(0.5) # 等待文件写入完成

reload_knowledge_base()

def load_knowledge_base(file_path="./live-2d/AI记录室/记忆库.txt"):

"""加载知识库文件 - 使用连续横线分割段落"""

try:

with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:

content = f.read()

paragraphs = []

# 使用正则表达式匹配10个以上连续的横线

# 匹配10个或更多连续的横线(可能前后有空格)

separator_pattern = r'\s*-{10,}\s*'

# 按分隔符分割内容

sections = re.split(separator_pattern, content)

for section in sections:

section = section.strip()

# 过滤掉空内容和过短的内容

if section and len(section) > 10:

paragraphs.append(section)

print(f"知识库加载完成,共 {len(paragraphs)} 个段落")

return paragraphs

except Exception as e:

print(f"加载知识库失败: {e}")

return []

def reload_knowledge_base():

"""重新加载知识库"""

global knowledge_base, knowledge_embeddings

with reload_lock:

print("检测到文件变化,重新加载知识库...")

new_knowledge_base = load_knowledge_base()

if new_knowledge_base and model is not None:

knowledge_base = new_knowledge_base

knowledge_embeddings = model.encode(knowledge_base)

print("知识库更新完成!")

# 创建FastAPI应用

app = FastAPI(title="BGE API", version="1.0.0")

@app.on_event("startup")

async def startup_event():

global model, knowledge_base, knowledge_embeddings

print("启动BGE API服务...")

print("加载模型...")

# 加载模型

model = SentenceTransformer("./RAG-model")

model = model.to('cuda')

print("模型加载完成,使用GPU")

# 加载知识库

knowledge_base = load_knowledge_base()

if knowledge_base:

print("生成知识库嵌入...")

knowledge_embeddings = model.encode(knowledge_base)

print("知识库嵌入完成")

# 启动文件监控

event_handler = KnowledgeBaseHandler()

observer = Observer()

observer.schedule(event_handler, "./live-2d", recursive=False)

observer.start()

print("文件监控启动完成")

print("API服务启动完成!")

# 请求模型

class TextRequest(BaseModel):

text: str

class QuestionRequest(BaseModel):

question: str

top_k: int = 3

class SimilarityRequest(BaseModel):

text1: str

text2: str

# 响应模型

class EmbeddingResponse(BaseModel):

embedding: List[float]

dimension: int

processing_time: float

class AnswerResponse(BaseModel):

question: str

relevant_passages: List[Dict[str, Any]]

processing_time: float

class SimilarityResponse(BaseModel):

similarity: float

processing_time: float

@app.get("/")

async def root():

return {

"message": "BGE API服务运行中",

"model_loaded": model is not None,

"knowledge_base_size": len(knowledge_base)

}

@app.post("/encode", response_model=EmbeddingResponse)

async def encode_text(request: TextRequest):

if model is None:

raise HTTPException(status_code=500, detail="模型未加载")

start_time = time.time()

embedding = model.encode([request.text])[0]

processing_time = time.time() - start_time

return EmbeddingResponse(

embedding=embedding.tolist(),

dimension=len(embedding),

processing_time=processing_time

)

@app.post("/similarity", response_model=SimilarityResponse)

async def calculate_similarity(request: SimilarityRequest):

if model is None:

raise HTTPException(status_code=500, detail="模型未加载")

start_time = time.time()

embeddings = model.encode([request.text1, request.text2])

similarity = cosine_similarity([embeddings[0]], [embeddings[1]])[0][0]

processing_time = time.time() - start_time

return SimilarityResponse(

similarity=float(similarity),

processing_time=processing_time

)

@app.post("/ask", response_model=AnswerResponse)

async def ask_question(request: QuestionRequest):

if model is None:

raise HTTPException(status_code=500, detail="模型未加载")

if not knowledge_base:

raise HTTPException(status_code=404, detail="知识库未加载")

with reload_lock: # 确保查询时数据不会被更新

start_time = time.time()

question_embedding = model.encode([request.question])

similarities = cosine_similarity(question_embedding, knowledge_embeddings)[0]

top_indices = np.argsort(similarities)[::-1][:request.top_k]

relevant_passages = []

for i, idx in enumerate(top_indices):

relevant_passages.append({

"rank": i + 1,

"similarity": float(similarities[idx]),

"content": knowledge_base[idx]

})

processing_time = time.time() - start_time

return AnswerResponse(

question=request.question,

relevant_passages=relevant_passages,

processing_time=processing_time

)

@app.get("/health")

async def health_check():

return {

"status": "healthy",

"model_loaded": model is not None,

"knowledge_base_loaded": len(knowledge_base) > 0

}

if __name__ == "__main__":

uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=8002)同意前文这样看

你贴的这段代码是一个 基于 FastAPI 的本地 RAG(检索增强生成)服务后端,它结合了语义搜索、知识库实时监控和日志记录功能。我们来一步步拆解它到底“是什么玩意”:

🌟 总体功能一句话总结:

这是一个运行在本地的 语义搜索引擎 + 知识库问答 API 服务,能根据用户提问从“记忆库.txt”中找出最相关的段落,并通过横线分隔管理知识片段。

🔧 技术栈组成

| 组件 | 作用 |

|---|---|

FastAPI |

提供 RESTful API 接口 |

SentenceTransformer |

使用 BGE 模型对文本进行向量化(编码成 embedding) |

cosine_similarity |

计算语义相似度 |

Uvicorn |

ASGI 服务器,启动服务 |

watchdog |

监控文件变化,自动重载知识库 |

Pydantic |

数据校验模型 |

📁 文件结构依赖(关键路径)

bash

深色版本

.

├── live-2d/AI记录室/记忆库.txt ← 主要的知识源文件

├── RAG-model/ ← 下载好的 BGE 中文嵌入模型

├── logs/rag.log ← 自动记录运行日志

└── your_script.py ← 当前这个脚本🧠 核心功能详解

✅ 1. 加载知识库

- 读取

记忆库.txt - 用 连续10个以上横线

----------分割不同段落 - 过滤空或太短的内容

- 示例格式:

深色版本

今天我和小明去了公园。 我们玩得很开心。 ------------------------- 昨天我吃了火锅,辣得不行。 -------------------------

✅ 2. 启动时加载模型与向量化

- 加载本地 Sentence-BERT 类型的中文嵌入模型(如 BAAI/bge-small-zh-v1.5)

- 将所有知识段落转为向量(embedding),存入内存

- 使用 GPU (

model.to('cuda')) 提升速度

✅ 3. 自动热更新知识库

- 启动一个后台线程,监听

./live-2d目录下的记忆库.txt - 一旦文件被修改,延迟0.5秒后重新加载并重建 embeddings

- 多线程安全锁保护数据一致性

✅ 4. 提供的 API 接口

| 路由 | 方法 | 功能 |

|---|---|---|

GET / |

查看服务状态 | 返回模型是否加载、知识库大小等 |

POST /encode |

输入文本 → 输出其 embedding 向量 | |

POST /similarity |

比较两段文本的语义相似度(0~1) | |

POST /ask |

提问 → 返回 top-k 最相关知识段落 | |

GET /health |

健康检查接口 |

示例:调用 /ask 接口

json

深色版本

{

"question": "你喜欢吃什么?",

"top_k": 2

}返回:

json

深色版本

{

"question": "你喜欢吃什么?",

"relevant_passages": [

{

"rank": 1,

"similarity": 0.87,

"content": "我最喜欢吃火锅,尤其是麻辣锅底..."

}

],

"processing_time": 0.021

}📝 日志系统(高级细节)

- 所有

print()和错误输出都会同时显示在终端 和 写入logs/rag.log - 清理 ANSI 颜色码(避免日志乱码)

- 使用

TeeOutput实现类似 Linux 的tee命令效果

💡 它可能是谁写的?用来干嘛?

很像是某个 虚拟主播 / Live2D 角色 AI 对话系统的一部分!

比如:

- 用户和桌面萌娘聊天

- 萌娘的回答需要参考“记忆库”

- 每次你说过的话、事件都被写进

记忆库.txt - AI 通过

/ask查询历史记忆,做出更个性化回应

所以这其实是给 角色赋予“长期记忆”的中间层服务。

⚠️ 可能的问题 & 改进建议

| 问题 | 建议 |

|---|---|

强依赖 CUDA,没GPU会报错 |

加上 CPU 回退机制:<br>device = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu' |

on_modified 可能触发多次 |

加去重 debounce 机制 |

| 所有知识一次性加载到内存 | 大知识库应考虑分块索引(如 FAISS、Chroma) |

| 没有身份区分 | 多用户场景下需加 user_id 区分记忆 |

✅ 如何运行它?

确保你有:

-

安装依赖:

bash深色版本

pip install fastapi uvicorn torch sentence-transformers scikit-learn watchdog numpy -

准备模型目录:

- 下载 BAAI/bge-small-zh-v1.5

- 放入项目根目录下的

RAG-model/

-

创建知识库文件:

text深色版本

我叫小美,是个可爱的AI助手。 ------------------------- 我喜欢吃苹果和香蕉。 ------------------------- 我讨厌下雨天。 -

启动服务:

bash深色版本

python your_script.py -

测试接口:

bash深色版本

curl http://localhost:8002/ curl -X POST http://localhost:8002/ask \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"question": "你讨厌什么天气?", "top_k": 1}'

🎯 总结:这是什么玩意?

这是一套 轻量级本地知识库语义检索引擎,专为中文设计,支持热更新、日志记录、GPU加速,适用于构建带有“记忆能力”的对话机器人、个人AI助理、游戏NPC记忆系统等。

你可以把它理解为:

🔹 “我的AI大脑的记忆模块”

🔹 “让AI记得你说过啥的小助手”

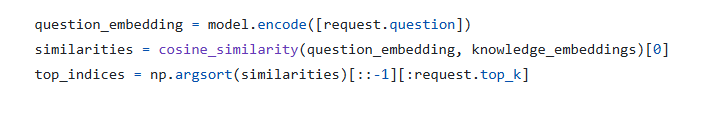

ask部分

你贴出的代码片段:

python

深色版本

question_embedding = model.encode([request.question])

similarities = cosine_similarity(question_embedding, knowledge_embeddings)[0]

top_indices = np.argsort(similarities)[::-1][:request.top_k]这是整个 RAG(检索增强生成)系统中最关键的 语义检索核心逻辑。我们来逐行详细解释它在做什么、为什么这么做,以及背后的原理。

🔍 代码逐行解析

1. question_embedding = model.encode([request.question])

- 作用:将用户的提问(文本)转换为一个语义向量(embedding)

- 输入:一个字符串,比如

"你喜欢吃什么?" - 输出:一个高维向量(例如 512 维或 768 维的浮点数列表),表示这句话的“语义特征”

- 说明:

[request.question]是一个单元素列表,因为model.encode()通常接受文本列表。- 使用的是像 BGE 这样的 Sentence-BERT 模型,能捕捉中文语义。

- 向量的每个维度代表某种抽象语义特征(比如情感、主题、动词类型等)。

✅ 举例:

“我喜欢吃火锅” 和 “我爱吃麻辣烫” 的 embedding 向量会很接近;

而 “我喜欢打篮球” 的向量就会远一些。

2. similarities = cosine_similarity(question_embedding, knowledge_embeddings)[0]

-

作用:计算提问与知识库中每一段落的语义相似度

-

输入:

question_embedding: 形状(1, d)—— 1 条问题,d 维向量knowledge_embeddings: 形状(N, d)—— N 个知识段落,每个都是 d 维向量

-

输出:一个长度为

N的数组,每个值是[0,1]区间内的相似度分数 -

原理:

- 使用 余弦相似度(Cosine Similarity),衡量两个向量方向的夹角。

- 相似度 = 1:完全同方向(语义高度相关)

- 相似度 = 0:正交(无关)

- (通常不会出现负值,因为 embeddings 被归一化了)

- 使用 余弦相似度(Cosine Similarity),衡量两个向量方向的夹角。

-

[0]的含义:cosine_similarity(A, B)返回一个(len(A), len(B))的矩阵- 这里

A只有 1 个问题,所以结果是(1, N),取[0]就是取出第一行 → 得到(N,)的一维数组

📌 举例输出:

[0.32, 0.95, 0.12, 0.87, ...]表示第2段最相似,其次是第4段。

3. top_indices = np.argsort(similarities)[::-1][:request.top_k]

这行是“找最相关段落”的关键操作,拆解如下:

✅ np.argsort(similarities)

- 返回相似度数组中元素从小到大排序的索引位置

- 比如

similarities = [0.32, 0.95, 0.12, 0.87] np.argsort(...)→[2, 0, 3, 1](即最小的是第2个,然后是第0个……)

✅ [::-1]

- Python 切片语法,表示反转数组

- 上面的结果反转后 →

[1, 3, 0, 2] - 这就是从最大到最小的排序索引

✅ [:request.top_k]

- 取前

top_k个索引 - 比如

top_k=2→[1, 3] - 表示:最相关的两个段落是知识库中的第1个和第3个

🎯 最终结果:

top_indices是最相关知识段落在原始knowledge_base列表中的位置索引。

🧠 总结:这三行干了什么?

| 步骤 | 干了啥 | 类比 |

|---|---|---|

| 1️⃣ encode | 把“问题”变成数字向量 | 把一句话翻译成“数学语言” |

| 2️⃣ cosine_similarity | 对比问题和每段知识的相似度 | 在大脑里快速回忆:“哪段记忆最像这个问题?” |

| 3️⃣ argsort + slice | 找出最相似的前 K 段 | “我想起来了!首先是XX,其次是XX” |

🎯 目的:实现语义搜索,而不是关键词匹配。

比如你问:“你觉得辣的食物怎么样?”

即使知识库里没有“辣”字,但只要有“我爱吃火锅”的段落,也能被匹配上。

💡 可视化流程

深色版本

用户提问

↓

[模型编码] → question_embedding (向量)

↓

[与所有知识段落对比]

↓

相似度数组: [0.1, 0.93, 0.4, 0.78, 0.2]

↓

排序索引: [1, 3, 2, 4, 0]

↓

取 top_k=2 → [1, 3]

↓

返回 knowledge_base[1], knowledge_base[3]✅ 常见优化建议

| 问题 | 建议 |

|---|---|

| 每次都重新计算相似度 | 改用 FAISS / Chroma 等向量数据库加速 |

| 大知识库慢 | 分块索引、加缓存 |

| 相似度阈值太低也返回 | 加判断:if similarities[idx] > 0.6: 才返回 |

| 多轮对话无上下文 | 把历史对话拼接进 question 一起 encode |

如果你想,我可以帮你:

- 加上相似度阈值过滤

- 输出时带上段落编号或标签

- 支持模糊搜索 fallback

- 把这部分封装成函数

需要吗?🙂

这里的【0】是啥

你问得非常好!这里的 [0] 是一个 NumPy 数组的索引操作,它的存在是因为 sklearn.metrics.pairwise.cosine_similarity 函数的返回值是一个二维数组(矩阵)。

我们来彻底讲清楚它到底是什么、为什么要有 [0]。

📌 举个例子说明

假设:

- 你的问题是:

"你喜欢吃什么?" - 知识库里有 4 个段落

那么:

python

深色版本

question_embedding = model.encode(["你喜欢吃什么?"]) # shape: (1, 768)

knowledge_embeddings = model.encode(knowledge_base) # shape: (4, 768)调用:

python

深色版本

similarities = cosine_similarity(question_embedding, knowledge_embeddings)❓ cosine_similarity 返回什么?

它返回一个 形状为 (1, 4) 的二维数组(矩阵),长这样:

python

深色版本

[[0.32, 0.95, 0.12, 0.87]]🔍 解释:这是一个矩阵,表示 1 个问题 对 4 个知识段落 的相似度。

虽然我们只问了一个问题,但 cosine_similarity 设计上是支持批量计算的,比如你可以同时问 5 个问题,就会返回 (5, 4) 的矩阵。

🤔 那我只需要第一个(也是唯一一个)问题的结果怎么办?

你就得取这个矩阵的第 0 行:

python

深色版本

similarities[0]结果就是:

python

深色版本

[0.32, 0.95, 0.12, 0.87] # 这是一个一维数组,长度为 4这才是我们可以用来排序的“相似度列表”。

✅ 所以 [0] 的含义是:

“取第一个(也是唯一一个)查询语句与所有知识段落的相似度得分”

即:把[[s1, s2, s3, ...]]变成[s1, s2, s3, ...]

🧠 类比理解

想象你在查成绩单:

| 学生 | 数学 | 英语 | 语文 | 物理 |

|---|---|---|---|---|

| 张三 | 85 | 90 | 78 | 88 |

如果你用代码表示这张表,就是一个二维数组:

python

深色版本

scores = [[85, 90, 78, 88]]你想看“张三各科成绩”,就要写:

python

深色版本

scores[0] # → [85, 90, 78, 88]这里的 similarities[0] 就和 scores[0] 是一样的道理!

✅ 总结

| 表达式 | 类型 | 形状 | 含义 |

|---|---|---|---|

cosine_similarity(...) |

二维数组 | (1, N) |

所有问题对所有知识的相似度矩阵 |

cosine_similarity(...)[0] |

一维数组 | (N,) |

第一个问题对所有知识的相似度列表 ✅ 我们要的 |

💡 小贴士:如果你一次性问多个问题

比如:

python

深色版本

questions = ["你喜欢吃什么?", "你讨厌什么?"]

embeddings = model.encode(questions) # shape (2, 768)

similarities = cosine_similarity(embeddings, knowledge_embeddings) # shape (2, 4)返回:

python

深色版本

[

[0.32, 0.95, 0.12, 0.87], # 第一个问题的相似度

[0.77, 0.21, 0.93, 0.15] # 第二个问题的相似度

]那你就可以:

similarities[0]→ 第一个问题的结果similarities[1]→ 第二个问题的结果

✅ 所以 [0] 不是魔法,只是一个普通的数组索引:取第一个问题的相似度列表。

watchdog是什么库

watchdog 是一个 Python 的文件系统监控库,它的作用是:实时监听文件或目录的变化(比如文件被创建、修改、删除、重命名等),并在变化发生时自动执行你指定的代码。

🌟 一句话解释:

watchdog就像是你电脑里的“保安摄像头”,专门盯着某个文件夹看有没有人动了里面的文件。

🔍 在你的代码中它是怎么用的?

你贴的代码里有这么一段:

python

深色版本

from watchdog.observers import Observer

from watchdog.events import FileSystemEventHandler

class KnowledgeBaseHandler(FileSystemEventHandler):

def on_modified(self, event):

if not event.is_directory and event.src_path.endswith("记忆库.txt"):

time.sleep(0.5) # 等待文件写入完成

reload_knowledge_base()

# 启动监控

event_handler = KnowledgeBaseHandler()

observer = Observer()

observer.schedule(event_handler, "./live-2d", recursive=False)

observer.start()它在做什么?

- 监控

./live-2d这个目录 - 一旦发现

记忆库.txt被修改了 - 就自动调用

reload_knowledge_base()函数,重新加载知识库 - 实现了“改完文件,AI 立刻知道”的热更新效果 ✅

🧰 核心组件说明

| 组件 | 作用 |

|---|---|

FileSystemEventHandler |

你可以继承它,定义“当文件发生某种变化时要做什么” |

.on_modified() |

文件被修改时触发 |

.on_created() |

文件被创建时触发 |

.on_deleted() |

文件被删除时触发 |

.on_moved() |

文件被移动/重命名时触发 |

Observer |

真正的“监控器”,负责启动监听循环 |

🧪 简单例子:打印所有文件变化

python

深色版本

from watchdog.observers import Observer

from watchdog.events import FileSystemEventHandler

import time

class MyHandler(FileSystemEventHandler):

def on_modified(self, event):

if not event.is_directory:

print(f"文件被修改: {event.src_path}")

def on_created(self, event):

if not event.is_directory:

print(f"新文件被创建: {event.src_path}")

# 开始监控当前目录

event_handler = MyHandler()

observer = Observer()

observer.schedule(event_handler, path=".", recursive=False)

observer.start()

print("开始监控当前目录... 按 Ctrl+C 停止")

try:

while True:

time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:

observer.stop()

observer.join()运行后,你随便新建或修改一个文件,就会看到提示!

💡 为什么需要 watchdog?

在你的 RAG 服务中,watchdog 解决了一个关键问题:

❌ 如果不监控文件:你改了

记忆库.txt,AI 还是用旧的知识,必须重启服务才能生效

✅ 有了watchdog:改完保存,AI 自动 reload,无需重启,体验丝滑

📦 安装方法

bash

深色版本

pip install watchdog⚠️ 注意:在 Windows 上它是原生支持的,在 Linux/macOS 上可能依赖

inotify或kqueue,但一般都能正常工作。

✅ 适用场景(除了你的 RAG)

| 场景 | 用途 |

|---|---|

| 自动重启服务 | 类似 nodemon,文件改了自动重启 Flask/FastAPI |

| 日志监控 | 日志文件更新时触发告警 |

| 同步工具 | 文件变了就上传到云端 |

| 编译器 | 源码改了就自动编译 |

| AI 记忆系统 | 如你代码中所示,动态更新知识库 |

🧩 小知识:recursive=False 是啥意思?

recursive=True:监控该目录 及其所有子目录recursive=False:只监控当前目录,不进子文件夹

你在代码中设为 False,表示只关注 ./live-2d 下的文件,不管它的子文件夹。

✅ 总结

| 问题 | 回答 |

|---|---|

watchdog 是什么? |

一个监听文件变化的 Python 库 |

| 能干什么? | 文件一改、一删、一建,你就知道 |

| 在你的代码里起什么作用? | 实现知识库热更新,改完 .txt 不用重启服务 |

| 值不值得学? | ✅ 只要你做自动化、后台服务、AI 工具,它非常有用 |

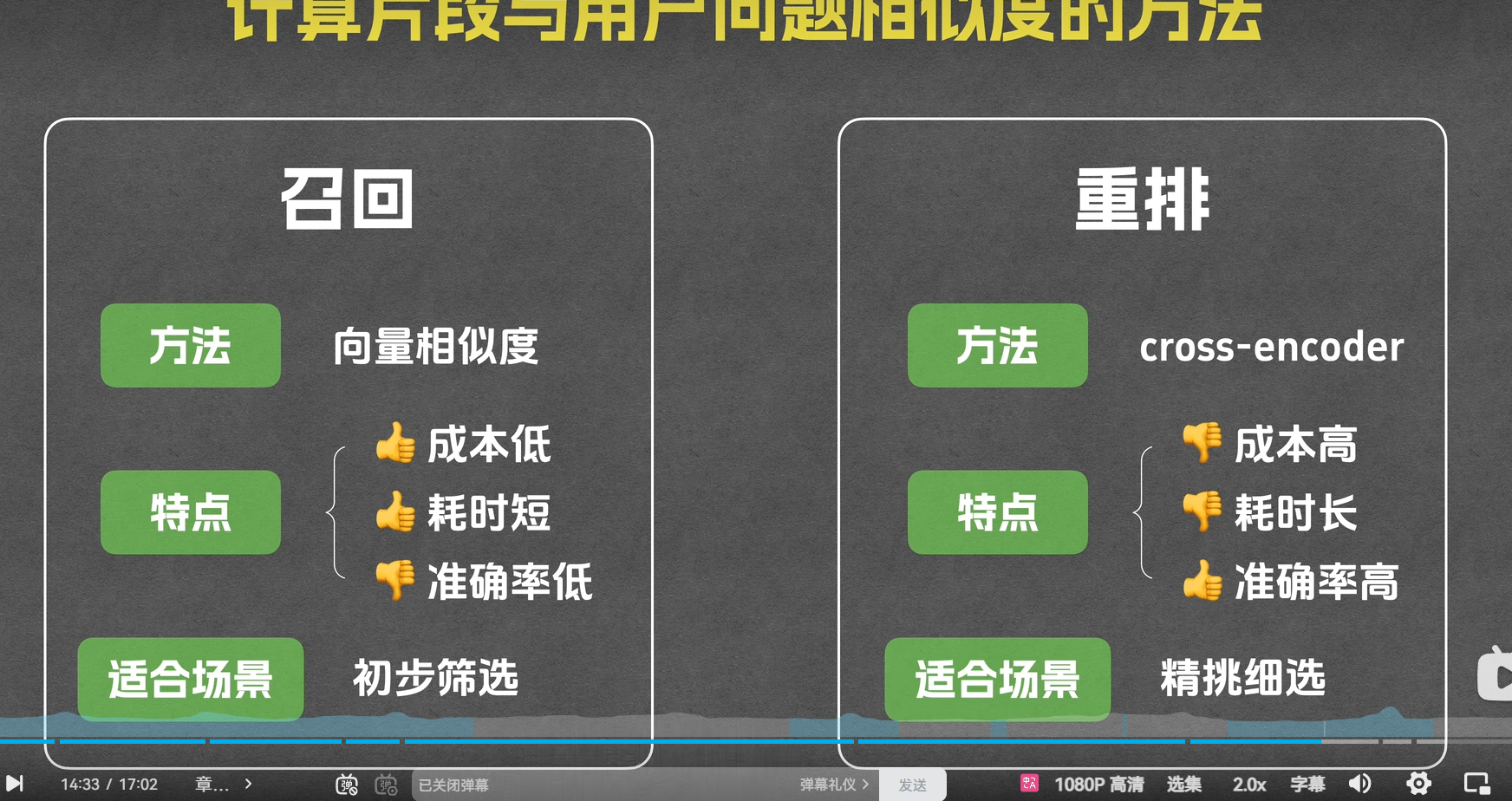

向量数据库查询方法

https://www.bilibili.com/video/BV1JLN2z4EZQ

重排阶段

在重排阶段,系统的目标是对召回阶段得到的候选文档或片段进行更精细的排序,以确保最相关的文档或片段排在前面。这个阶段通常使用更复杂的模型,如 cross-encoder。cross-encoder 是一种深度学习模型,它可以对问题和文档进行联合编码,并输出一个表示它们相关性的分数。这种方法的优点是准确率高,能够更好地捕捉问题和文档之间的复杂关系,但缺点是计算成本高、耗时长。

知识图谱相关

知识图谱(Knowledge Graph, KG)和 RAG(Retrieval-Augmented Generation)都是现代人工智能,特别是自然语言处理领域的重要技术,它们在信息检索和知识利用方面有互补性,可以结合使用以提升系统性能。它们之间的关系可以从以下几个方面来理解:

1. 核心功能不同,但目标互补

- 知识图谱:是一种结构化的知识表示形式,以“实体-关系-实体”三元组(如

<北京, 是首都, 中国>)的形式组织知识。它擅长表示结构化、语义明确的关联知识,便于进行逻辑推理、关系查询和知识推理。 - RAG:是一种生成模型架构,其核心思想是在生成答案之前,先从外部知识库中检索相关信息,然后将检索到的内容作为上下文输入给语言模型,以生成更准确、更可信的回答。它主要解决大语言模型(LLM)的知识局限、幻觉和时效性问题。

👉 关系:知识图谱可以作为 RAG 框架中的外部知识源之一。RAG 负责“检索+生成”,而知识图谱则提供高质量、结构化的知识内容。

2. 知识图谱可以增强 RAG 的检索能力

传统的 RAG 通常基于向量数据库(如使用 Embedding 模型)进行语义检索,这种方式对“语义相似”的文本检索效果好,但对精确的关系推理和多跳查询(multi-hop reasoning)能力较弱。

- 优势结合:将知识图谱引入 RAG,可以在检索阶段利用图结构进行关系推理和路径查询。例如,当用户问“《红楼梦》的作者的出生地是哪里?”,RAG 可以先在知识图谱中通过“《红楼梦》→作者→曹雪芹→出生地”这样的路径进行精确检索,而不是依赖模糊的文本匹配。

- 结果更精准:这种基于图的检索能提供更准确、结构化的上下文,从而让 LLM 生成更可靠的答案。

3. RAG 可以弥补知识图谱的“非结构化知识”短板

- 知识图谱虽然结构清晰,但构建成本高,覆盖范围有限,难以包含所有非结构化信息(如新闻、文章、论坛讨论等)。

- RAG 可以从大规模非结构化文本中检索信息,补充知识图谱未覆盖的知识,实现更全面的知识利用。

4. 融合架构:KG-RAG

近年来,研究者提出了 KG-RAG(Knowledge Graph-enhanced RAG)等融合架构,将两者深度结合:

- 检索阶段:同时从知识图谱和文本语料库中检索信息。

- 融合阶段:将结构化的图信息(如三元组、子图)与非结构化的文本片段进行融合,形成丰富的上下文。

- 生成阶段:语言模型基于融合后的上下文生成最终回答。

这种架构兼具精确推理能力(来自 KG)和广泛知识覆盖(来自 RAG 的文本检索)。

总结

| 维度 | 知识图谱 (KG) | RAG | 关系总结 |

|---|---|---|---|

| 本质 | 结构化知识表示 | 生成模型架构 | 不同技术,可互补 |

| 知识形式 | 结构化(三元组、图) | 非结构化(文本段落) | KG 提供结构,RAG 处理非结构 |

| 检索方式 | 图遍历、关系查询 | 向量相似度、关键词匹配 | KG 支持精确推理,RAG 支持语义匹配 |

| 结合方式 | —— | —— | KG 可作为 RAG 的高质量知识源,提升检索精度 |

| 趋势 | —— | —— | 融合架构(KG-RAG)是提升问答系统性能的重要方向 |

简单来说:知识图谱像是一个高度组织化、逻辑清晰的“专家数据库”,而 RAG 是一个“善于查找和总结信息的助手”。当这个助手能访问专家数据库时,它的回答会更加准确、有据可依。

更多推荐

已为社区贡献7条内容

已为社区贡献7条内容

所有评论(0)