转载+感悟:原来我们离“世界一流”还差一次真正听懂的会议

校园中的学生更甚,本想和几位同学聊一聊有关翻译的一些问题,基本上都被他们草草敷衍了事,有的甚至非常抗拒沟通。以上就是想给大家分享的感悟,当然,现在AI发展的很快,很多英文翻译润色工作可以交给AI进行,但是其中大量的专业术语翻译的需求,AI还是存在很大障碍。前段时间在头条看到了一条推文,来自于作者“青烟绕指梦”的分享,看完实在是深有感受,发现这阵子忙于一个大翻译项目,有阵子没上CSDN写点东西,这篇

做翻译的我们做容易陷入到一种状态,就是只顾着低头拉车,忘了抬头看路……

前段时间在头条看到了一条推文,来自于作者“青烟绕指梦”的分享,看完实在是深有感受,发现这阵子忙于一个大翻译项目,有阵子没上CSDN写点东西,这篇内容值得拿出来和大家唠唠~

以下是原文内容:

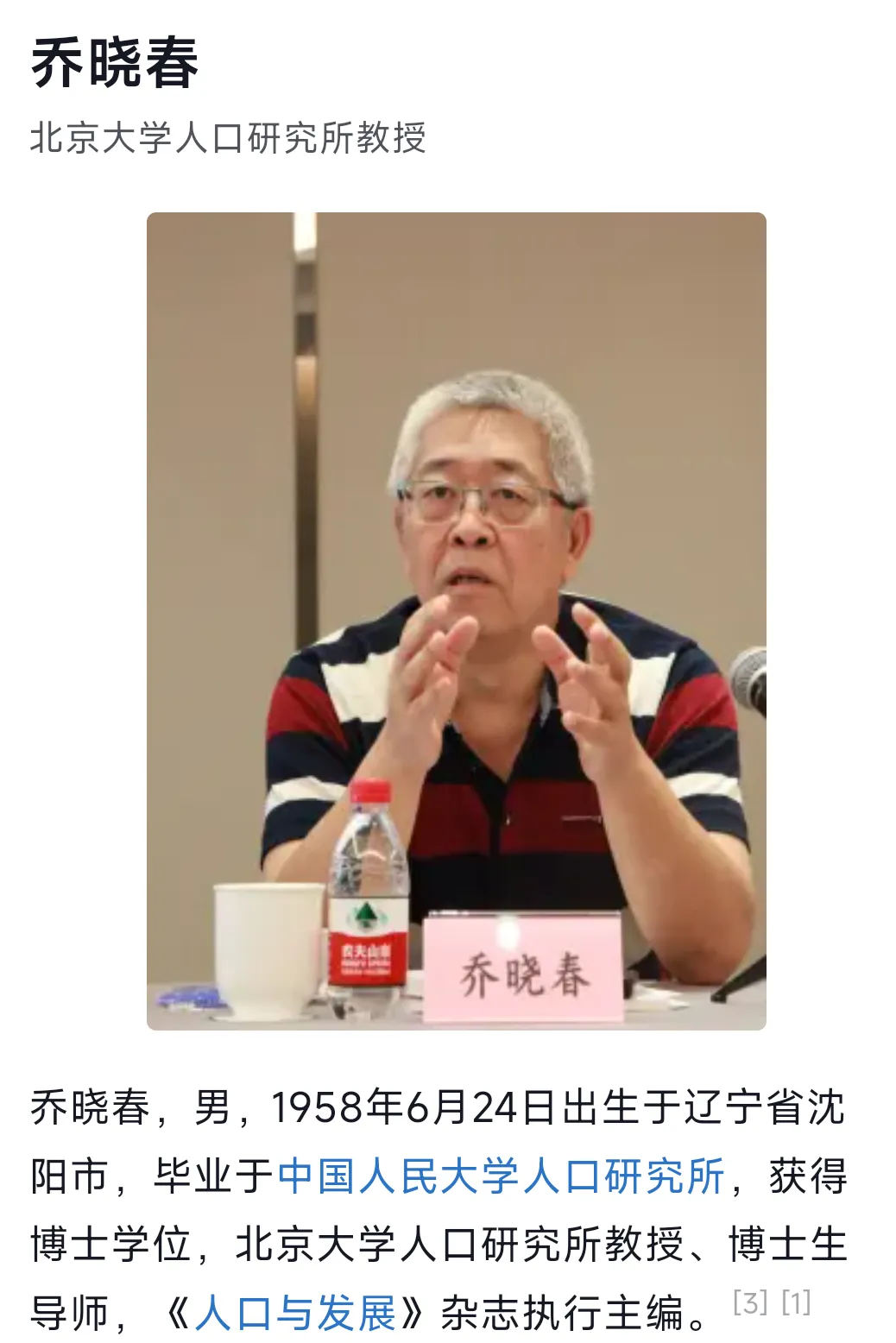

北大教授一句“听不懂”炸醒高校圈

原来我们离“世界一流”还差一次真正听懂的会议

乔晓春在2025年7月的访谈里,用一句“听不懂”戳破泡沫。他参加国际学术会,发现国外同行讨论的前沿议题,国内学者插不上话。不是英语差,而是对问题本身陌生。

反对者说,理工已追平,人文社科也在进步。数据却打脸:QS2025榜单,中国社科仅3科挤进全球前20,人文类前50不到一成。发文量翻倍,被引率仍低,原创概念更少。

问题卡在两个地方。第一,顶级期刊85%用英语,议题由西方设定,我们的本土故事被挡在门外。第二,国内考核只看篇数,不看思想深度,逼得大家追热点、堆字数,没人敢啃硬骨头。

好消息也在发生。清华、复旦启动“学术翻译工程”,把中文好书送出去;多校设“本土理论创新基金”,关系社会学、新天下体系这些词开始被国际会议主动邀约。2025年全球社科峰会,中国学者第一次主持“东亚现代化范式”分论坛。

听懂别人之前,先让别人听懂我们。

为什么这么有感触,核心在于文中所引述的乔教授提出的两个核心问题:

这就不得不提我曾在文中提到的来自山大电气工程学院的朋友,他向我吐槽此事已久。有一次我去山大拜访老师,发现各位博导硕导老师们总是面露愁容。校园中的学生更甚,本想和几位同学聊一聊有关翻译的一些问题,基本上都被他们草草敷衍了事,有的甚至非常抗拒沟通。因为他们脸上的“愁”字更清晰可见。我问我朋友,山大作为全国顶尖高校,怎么感觉学生们的精神状态这么奇怪呢?

“因为要发文啊,老师的论文需要学生参与去写,老师们本身的科研任务也有考核指标,更别提博士生成功发出两篇2区两篇4区SCI才能保证自己毕业这种硬性指标。哦对了,还没算上中文的大论文……”

我问他,有这么多论文需要写,能有多少真正的”创新“。他笑笑,给我指了指学校的电线杆:“这个电线杆子是圆柱,改成棱柱行不行?如果改成棱柱也能论证出来一些东西,那这就算是创新了,能发文。”虽然知道他是在夸张的渲染这事儿,可确实能够一窥国内只追求期数,不追求质量的现实情况。更别提各位英语水平参差不齐的学生们,还要把自己的英文论文写的地道……

还有一次我去参加了一个机电展,碰上了里面一家期刊出版社,我想和他们了解一下有没有兼职翻译的工作机会。他们反问道:翻译?我们要求的都是英文投稿,找翻译那就是学术不端!

对面语气十分强硬,额,好吧,我也只能退却。

但我一直不能理解的是,学术不端难道不是剽窃了别人的学术内容?什么时候语言也成为一种判断标准了?如果有一篇非常有价值的中文论文,可是作者却因为自己没有强大的语言能力而导致文章被出版社拒之门外,那上哪说理去?你说为什么不能学好语言?难道每一个苦心钻研学术的人还有多少时间去研究语言?

专业的事交给专业的人做不好吗?被外国所定义的标准,被学校所设定的KPI捆绑,逼得大家只能追热点、堆字数,那能拿到多少有价值的结果?还是希望中国学术不要被语言所桎梏。

以上就是想给大家分享的感悟,当然,现在AI发展的很快,很多英文翻译润色工作可以交给AI进行,但是其中大量的专业术语翻译的需求,AI还是存在很大障碍。在这里还是要打一下广告,推荐科工专业领域,有英文阅读写作的朋友可以试一下”科工术语“这款产品,里面中英术语库来自于各国际权威机构,有超过400W对的专业术语,也是我合作的翻译公司花了大量的财力才买下了这些术语使用权,在此也帮他们推一推。支持IOS/安卓以及电脑端多终端使用,网站:http://stempedia.sunther.com/,欢迎大家试一试,现在新注册的会员每天都有10次查词的机会。界面干净整洁没有广告~

更多推荐

已为社区贡献3条内容

已为社区贡献3条内容

所有评论(0)