积极践行“人工智能+”行动,山东大学数字人文教科研一体平台完成 AI 化升级

数字人文教科研一体平台聚焦人文学者实际需求,通过四大核心能力升级,实现教学科研深度融合,为数字人文领域注入新活力。

近日,山东大学数字人文实验室数字人文教科研一体平台已完成全面 AI 化升级。本次升级以“让每一位人文学者站在 AI 的肩膀上探索更深、看得更远”为理念,打造了集教学、科研与双创竞赛功能于一体的综合智能基座,致力于推动人文社科研究在数智时代的范式创新与转型。平台聚焦人文学者实际需求,通过四大核心能力升级,实现教学科研深度融合,为数字人文领域注入新活力。

技术架构升级:四大智能能力赋能学科探索

平台创新构建四大核心能力,为人文学科提供全链路技术支撑。

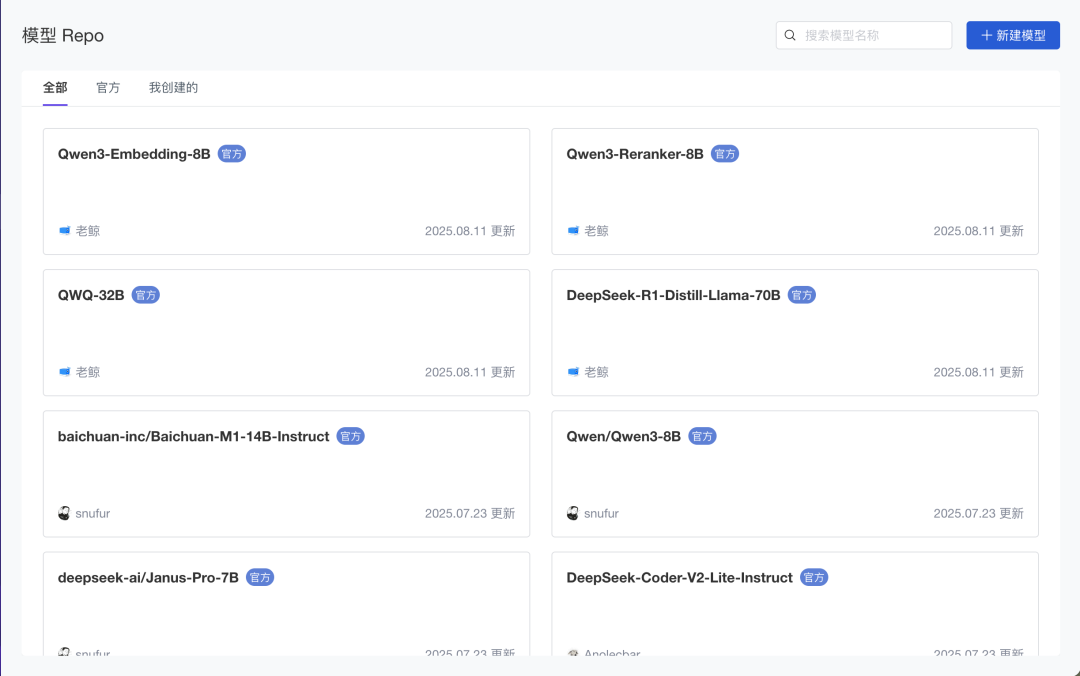

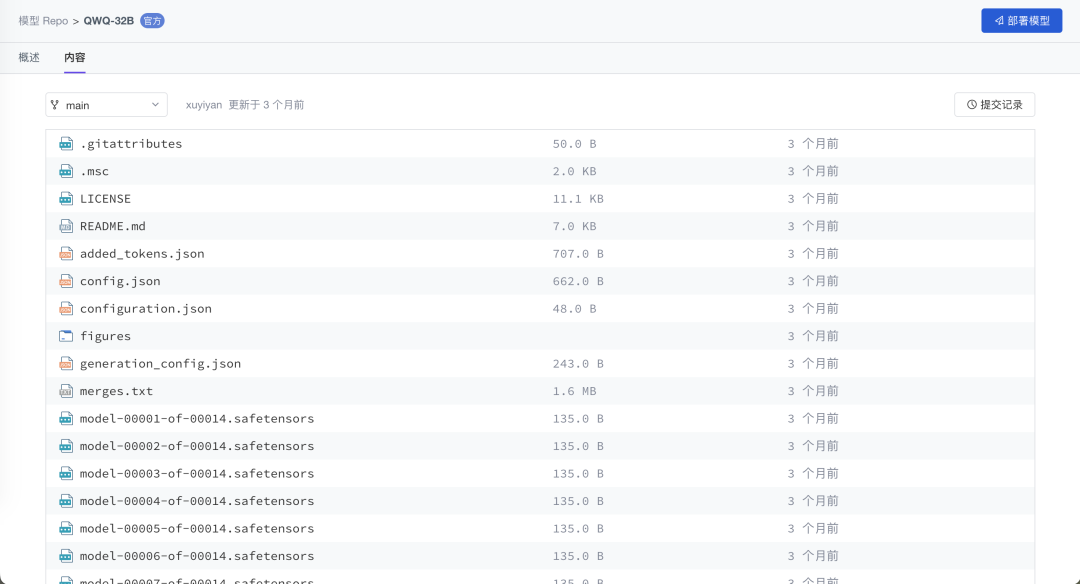

一是,大小模型全流程管理。平台推出基于 Git 的模型管理方案——模型 Repo,支持从 Hugging Face、ModelScope 等主流平台自动获取基座模型权重文件,对微调后的模型进行版本化存储与统一管理,确保每一次模型微调实验过程可追溯、结果可复现,让 AI 研究更透明、更可靠。

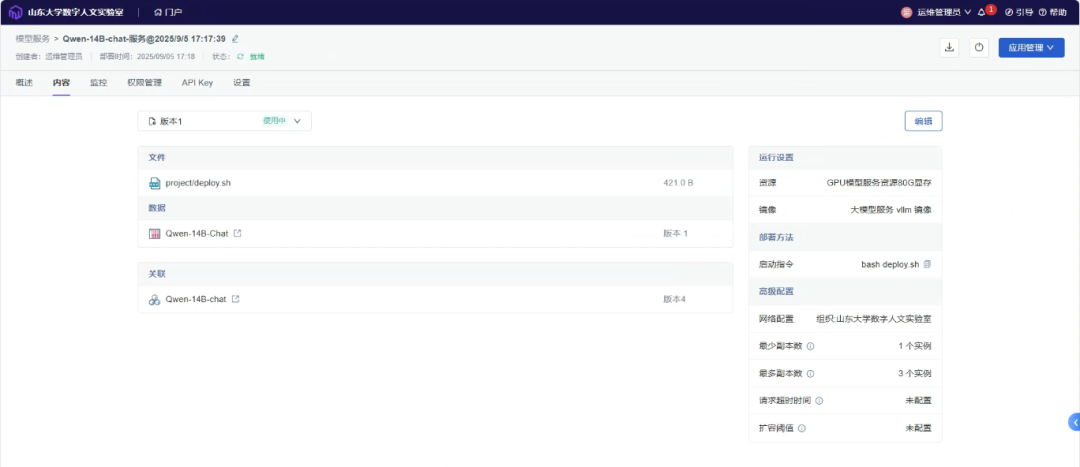

二是,一键式模型部署与共享。用户可将模型 Repo 中的大模型一键部署为 API 服务,在组织内快速共享和调用。无论是在平台 Notebook 中进行模型训练,还是在智能体编排中调用大模型完成意图识别,均可便捷使用已部署的模型服务,显著提升响应速度与使用体验。

三是,学科垂直领域私有知识库建设。针对实验室独有的边疆文献等资料,平台开发了RAG 知识库系统,支持本地私有化存储与知识提取。该系统以文件知识库为基础,支持多格式文档自动分段、清洗及索引构建,并可灵活配置相似度阈值和检索结果数量(Top K值),显著提升大模型生成内容的准确性与可信度,在保障数据安全与知识产权的同时,为人文研究提供坚实可靠的知识底座。

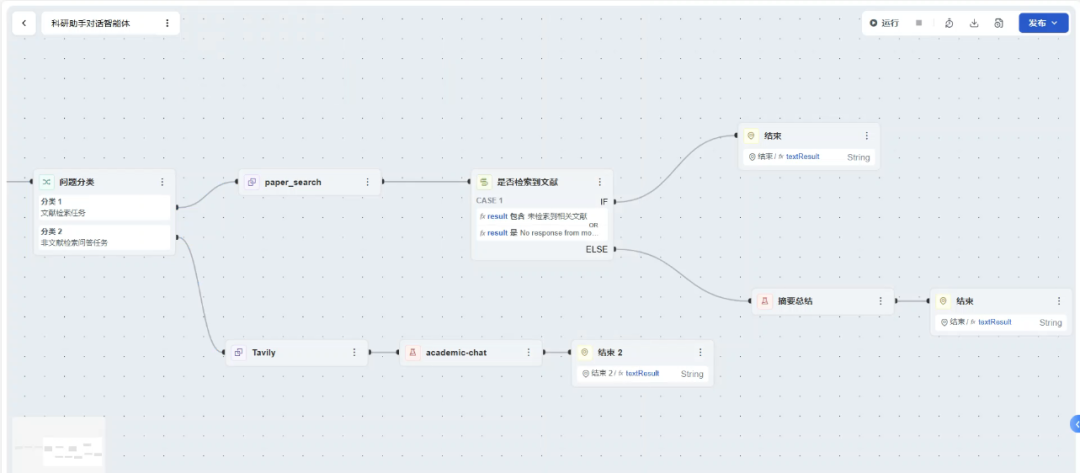

四是,便捷化智能体编排,实现学科垂直快应用落地。平台提供可视化低代码智能体编排环境,用户只需拖拽操作(如连接 LLM、数据检索或条件判断节点),即可快速搭建专属应用(如古籍自动标点、人物关系图谱),并一键发布至智能体应用广场,实现集中展示和成果共享。实验室计划将多年积累的大量文本数据处理与分析场景迁移至平台,通过工作流编排与 API 调用转化为实用工具。这不仅满足了研究者的智能探索需求,也为已有成果提供了智能化转换路径,实现了从“数字”转向“数智”的软着陆。

赋能教学科研:打造数字人文新范式

在课程建设方面,平台深度支撑《AI 人文应用与实践》《数字人通用技术与实践》两门交叉学科课程的教学工作。平台将全面支撑学生完成从文献数字化、数据抓取、文本分析,再到专业领域智能应用开发的全流程实践,并支持基于人文学科专业的双创项目开发。

科研创新方面,一体化平台构建“教学-科创-科研”联动闭环。实验室以共享数据为核心纽带,构建“前沿课题嵌入教学—学生科创探索可行性—学术科研深化研究”的联动机制,实现数据、技术、科研互为表里的三重优化机制。三者通过平台共享数据库形成良性循环:在数据迭代上,教学案例数据、学生作业新增数据、科研项目产出的标注数据持续汇入共享库,数据规模不断增长与数据质量不断优化;在技术迭代上,学生作业优化的算法、科研项目研发的模型,经审核后更新为平台通用工具,供后续教学与科研复用;在科研迭代上,前沿课题经教学传递、作业探索、科研深化,形成“问题提出—可行性验证—成果落地”的闭环,推动平台持续生成新的教学模块、科研方向与技术工具,实现无需外部强制推动的自发迭代升级。

山东大学数字人文实验室负责人苗威教授表示,此次平台升级不仅是一次技术迭代,更是科研与教育范式的重构。实验室将以边疆文献与智能模型为抓手,扎根学术,强化平台在边疆治理数智赋能中的支撑作用。平台也将向社会逐步开放部分资源,致力于打造边疆治理研究领域的国家级开源生态。

升级由实验室战略合作伙伴和鲸科技协助完成。和鲸科技专注数据科学与人工智能协同平台建设,为高校、科研单位与企业提供从数据处理、模型开发到应用落全流程的智能解决方案。

更多推荐

已为社区贡献15条内容

已为社区贡献15条内容

所有评论(0)