AI原生应用领域意图识别:为智能体育的发展添砖加瓦

随着AI技术与体育产业的深度融合,智能体育设备(如健身镜、智能手环、运动分析系统)已从「数据采集工具」进化为「用户伙伴」。但多数设备仍停留在「你问我答」的被动交互阶段——用户需要明确输入指令(如「播放HIIT课程」),设备才能响应。本文将聚焦「意图识别」这一AI原生技术,探讨如何让设备主动理解用户模糊表达(如「我最近肚子肉多,想瘦腰」)背后的真实需求,推动智能体育向「主动服务」跃迁。

AI原生应用领域意图识别:为智能体育的发展添砖加瓦

关键词:意图识别、AI原生应用、智能体育、自然语言处理、运动数据理解

摘要:本文聚焦AI原生应用中的核心技术「意图识别」,结合智能体育场景,深入解析其技术原理、应用价值与实践方法。通过生活案例、代码示例与行业场景,揭示意图识别如何让智能体育设备「听懂」用户需求,从「被动响应」升级为「主动懂你」,为智能体育的个性化、智能化发展提供关键支撑。

背景介绍

目的和范围

随着AI技术与体育产业的深度融合,智能体育设备(如健身镜、智能手环、运动分析系统)已从「数据采集工具」进化为「用户伙伴」。但多数设备仍停留在「你问我答」的被动交互阶段——用户需要明确输入指令(如「播放HIIT课程」),设备才能响应。本文将聚焦「意图识别」这一AI原生技术,探讨如何让设备主动理解用户模糊表达(如「我最近肚子肉多,想瘦腰」)背后的真实需求,推动智能体育向「主动服务」跃迁。

预期读者

- 体育科技创业者:想了解如何用AI技术提升产品竞争力;

- AI开发者:对垂直场景(体育)的意图识别落地感兴趣;

- 体育爱好者:好奇智能设备如何「更懂自己」。

文档结构概述

本文从「意图识别是什么→为什么体育需要它→如何实现→实际用例」展开,结合生活故事、技术原理与代码实战,帮助读者建立从概念到落地的完整认知。

术语表

核心术语定义

- 意图识别(Intent Recognition):通过自然语言处理(NLP)或多模态数据(语音、姿态)分析,识别用户表达背后的真实需求(如「减脂」「恢复训练」)。

- AI原生应用(AI-Native Application):从产品设计之初就将AI能力(如意图识别、推荐系统)融入核心逻辑,而非传统系统+AI模块的「补丁式」开发。

- 运动意图(Sports Intent):体育场景下的特定意图,如「训练计划定制」「运动损伤预警」「赛事直播需求」等。

相关概念解释

- 多模态数据:结合文本、语音、表情、运动姿态等多种数据类型(如用户边说「好累」边揉膝盖);

- 小样本学习:在体育场景中,用户表达可能千奇百怪(如「想练能跑马拉松的腿」),需用少量样本训练模型。

核心概念与联系

故事引入:智能健身镜的「进化」

小张是健身新手,去年买了一台智能健身镜,每次都要喊:「镜子,播放30分钟燃脂操」。最近他升级了新款,试着说:「镜子,我最近加班多,肚子肉变多了,想瘦腰但不想太累」——镜子居然推荐了「20分钟腰腹核心+5分钟拉伸」的轻量计划,还提醒:「根据你上周运动数据,建议每周3次,避免过度疲劳」。

变化的关键:新款镜子内置了「意图识别」技术,能从模糊表达中提取「瘦腰」「轻量」「避免疲劳」等核心意图,而非简单匹配「燃脂操」关键词。

核心概念解释(像给小学生讲故事一样)

核心概念一:意图识别——给机器装个「翻译官」

想象你有一个外国朋友,他听不懂中文,但你想让他帮你拿苹果。如果你说「那个红的、圆的、能吃的水果」,他可能听不懂;但如果有个翻译官,能把你的话翻译成「apple」,他就能立刻明白。

意图识别就是这样的「翻译官」:把用户的话(或动作、表情)翻译成机器能理解的「需求代码」。比如用户说「今天跑步后膝盖有点疼」,翻译官会告诉机器:「用户可能运动过量,需要损伤预警」。

核心概念二:AI原生应用——从「组装电脑」到「定制手机」

传统软件像「组装电脑」:先搭好框架(如健身镜的基础功能),再装AI插件(如后来加的语音识别)。AI原生应用则像「定制手机」:从设计开始就考虑AI能力(如用意图识别驱动核心交互),所有功能围绕AI优化。

比如智能健身镜的AI原生设计:用户一靠近,系统就通过摄像头(姿态数据)+麦克风(语音)+历史运动数据(训练记录),主动识别意图(「今天想做恢复训练?」),而不是等用户开口。

核心概念三:运动意图——体育场景的「专属密码」

普通意图识别能理解「订外卖」「查天气」,但体育场景需要「专属密码」。比如用户说「明天要跑半马,今天该怎么练?」,普通系统可能只识别「跑步」,但运动意图识别能提取「赛前适应性训练」「避免高强度」等深层需求。

类比:就像医生需要「医学英语」,体育场景的意图识别需要「运动英语」,懂「最大摄氧量」「乳酸阈值」这些「行话」。

核心概念之间的关系(用小学生能理解的比喻)

意图识别×AI原生应用:大脑与身体的配合

AI原生应用是「身体」,意图识别是「大脑」。身体(应用)的所有动作(功能)都由大脑(意图识别)指挥——比如智能健身镜的界面布局、课程推荐、数据反馈,都是根据意图识别的结果动态调整的,而不是固定菜单。

意图识别×运动意图:通用翻译官×专业翻译官

普通意图识别是「通用翻译官」,能翻译日常对话;运动意图是「专业翻译官」,专门翻译体育领域的「行话」。比如用户说「今天心率一直160,是不是练太狠了?」,通用翻译官可能只知道「心率高」,专业翻译官(运动意图)会识别:「用户可能运动强度超标,需要调整计划」。

AI原生应用×运动意图:定制手机×运动模式

AI原生应用是「定制手机」,运动意图是「手机里的运动模式」。定制手机(应用)从设计时就预留了运动模式(运动意图识别)的接口,比如传感器(摄像头、心率带)的数据直接传给运动意图模块,而不是先存到本地再处理。

核心概念原理和架构的文本示意图

用户输入(语音/文字/姿态)→ 预处理(去噪、分词)→ 特征提取(语义向量/姿态关键点)→ 意图分类模型(识别「减脂」「恢复」等)→ 生成响应(推荐课程/调整计划)

Mermaid 流程图

核心算法原理 & 具体操作步骤

意图识别的核心是「分类问题」:将用户输入映射到预定义的意图类别(如「训练计划定制」「运动损伤咨询」)。以下用Python代码演示一个简化的运动意图分类模型(基于BERT,自然语言处理领域的经典模型)。

算法原理

- 数据层:收集用户在体育场景下的表达(如「想增肌但时间少」「跑步后脚踝酸」),标注对应的意图(如「高效增肌」「运动损伤预警」)。

- 特征层:用预训练语言模型(如BERT)将文本转换为语义向量(每个句子变成一个数字向量,包含语义信息)。

- 模型层:在BERT之上加一个全连接层,输出意图类别的概率(如「高效增肌」概率90%,「损伤预警」概率5%)。

- 训练层:用标注数据训练模型,调整参数使预测意图与真实意图一致。

Python代码示例(基于Hugging Face Transformers库)

# 安装依赖

!pip install transformers torch

import torch

from transformers import BertTokenizer, BertForSequenceClassification

# 1. 定义意图类别(体育场景)

intent_labels = ["训练计划定制", "运动损伤咨询", "赛事信息查询", "装备推荐", "恢复训练指导"]

# 2. 加载预训练模型和分词器

tokenizer = BertTokenizer.from_pretrained("bert-base-chinese")

model = BertForSequenceClassification.from_pretrained(

"bert-base-chinese",

num_labels=len(intent_labels) # 根据意图类别数量调整

)

# 3. 示例输入(用户表达)

user_inputs = [

"最近想练马拉松,每周该跑几次?", # 对应「训练计划定制」

"跑步后膝盖内侧疼,怎么办?", # 对应「运动损伤咨询」

"下周上海有半马比赛吗?" # 对应「赛事信息查询」

]

# 4. 预处理(分词+编码)

encoded_inputs = tokenizer(

user_inputs,

padding=True, # 补全到相同长度

truncation=True, # 截断过长文本

return_tensors="pt" # 返回PyTorch张量

)

# 5. 模型预测

with torch.no_grad(): # 不计算梯度(推理模式)

outputs = model(**encoded_inputs)

logits = outputs.logits # 模型输出的原始分数

probabilities = torch.softmax(logits, dim=1) # 转换为概率

# 6. 输出结果

for i, prob in enumerate(probabilities):

predicted_intent = intent_labels[prob.argmax()]

print(f"输入:{user_inputs[i]}")

print(f"预测意图:{predicted_intent}\n")

代码解读

- 分词器(Tokenizer):将中文句子拆分成BERT能理解的「词元」(如「马拉松」拆成「马」「拉」「松」),并添加特殊标记(如[CLS]表示句子开始)。

- 模型(BERTForSequenceClassification):预训练的BERT模型负责提取语义特征,顶层的全连接层负责分类到具体意图。

- 概率计算(Softmax):将模型输出的原始分数转换为0-1的概率,方便选择最可能的意图。

数学模型和公式 & 详细讲解 & 举例说明

意图识别的核心是「最小化预测错误」,数学上通过「损失函数」衡量预测值与真实值的差异。最常用的是交叉熵损失(Cross-Entropy Loss),公式如下:

L = − 1 N ∑ i = 1 N ∑ c = 1 C y i , c log ( p i , c ) L = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \sum_{c=1}^{C} y_{i,c} \log(p_{i,c}) L=−N1i=1∑Nc=1∑Cyi,clog(pi,c)

- N N N:样本数量(如100条用户输入);

- C C C:意图类别数量(如5类);

- y i , c y_{i,c} yi,c:第 i i i个样本的真实意图是否为类别 c c c(是则为1,否则为0);

- p i , c p_{i,c} pi,c:模型预测第 i i i个样本属于类别 c c c的概率。

举例:假设一个样本的真实意图是「训练计划定制」( y = [ 1 , 0 , 0 , 0 , 0 ] y=[1,0,0,0,0] y=[1,0,0,0,0]),模型预测概率为 p = [ 0.8 , 0.1 , 0.05 , 0.03 , 0.02 ] p=[0.8,0.1,0.05,0.03,0.02] p=[0.8,0.1,0.05,0.03,0.02],则损失为:

L i = − ( 1 × log ( 0.8 ) + 0 × log ( 0.1 ) + . . . ) = − log ( 0.8 ) ≈ 0.223 L_i = - (1 \times \log(0.8) + 0 \times \log(0.1) + ... ) = -\log(0.8) \approx 0.223 Li=−(1×log(0.8)+0×log(0.1)+...)=−log(0.8)≈0.223

模型训练的目标是通过调整参数(如BERT的权重),让所有样本的平均损失 L L L尽可能小。

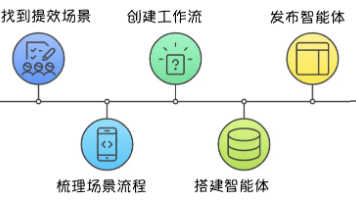

项目实战:智能健身助手的意图识别落地

开发环境搭建

- 硬件:普通PC(CPU即可,GPU加速训练更快);

- 软件:Python 3.8+、PyTorch 1.9+、Hugging Face Transformers库;

- 数据:收集1000条体育场景的用户输入(如运动社区评论、客服对话),标注意图(可使用Label Studio工具)。

源代码详细实现和代码解读

以下是完整的训练流程(基于前面的示例扩展):

import torch

from torch.utils.data import DataLoader, Dataset

from transformers import BertTokenizer, BertForSequenceClassification, AdamW

from sklearn.model_selection import train_test_split

# 1. 自定义数据集类

class SportsIntentDataset(Dataset):

def __init__(self, texts, labels, tokenizer, max_len=128):

self.texts = texts

self.labels = labels

self.tokenizer = tokenizer

self.max_len = max_len

def __len__(self):

return len(self.texts)

def __getitem__(self, idx):

text = str(self.texts[idx])

label = self.labels[idx]

encoding = self.tokenizer(

text,

max_length=self.max_len,

padding="max_length",

truncation=True,

return_tensors="pt"

)

return {

"input_ids": encoding["input_ids"].flatten(),

"attention_mask": encoding["attention_mask"].flatten(),

"labels": torch.tensor(label, dtype=torch.long)

}

# 2. 加载数据(示例数据)

texts = [

"想练出腹肌,每天做多久卷腹?", # 训练计划定制(标签0)

"跳绳后小腿胀痛,是不是姿势不对?", # 运动损伤咨询(标签1)

"北京马拉松今年什么时候报名?", # 赛事信息查询(标签2)

# ... 更多样本

]

labels = [0, 1, 2] # 对应意图标签

# 3. 划分训练集和测试集

train_texts, val_texts, train_labels, val_labels = train_test_split(

texts, labels, test_size=0.2, random_state=42

)

# 4. 初始化数据集和数据加载器

tokenizer = BertTokenizer.from_pretrained("bert-base-chinese")

train_dataset = SportsIntentDataset(train_texts, train_labels, tokenizer)

val_dataset = SportsIntentDataset(val_texts, val_labels, tokenizer)

train_loader = DataLoader(train_dataset, batch_size=16, shuffle=True)

val_loader = DataLoader(val_dataset, batch_size=16)

# 5. 初始化模型和优化器

model = BertForSequenceClassification.from_pretrained(

"bert-base-chinese", num_labels=len(intent_labels)

)

optimizer = AdamW(model.parameters(), lr=2e-5) # 微调BERT常用学习率

# 6. 训练循环

device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")

model.to(device)

for epoch in range(3): # 训练3轮

model.train()

for batch in train_loader:

input_ids = batch["input_ids"].to(device)

attention_mask = batch["attention_mask"].to(device)

labels = batch["labels"].to(device)

outputs = model(input_ids, attention_mask=attention_mask, labels=labels)

loss = outputs.loss

loss.backward() # 计算梯度

optimizer.step() # 更新参数

optimizer.zero_grad() # 清空梯度

# 验证

model.eval()

val_loss = 0

with torch.no_grad():

for batch in val_loader:

input_ids = batch["input_ids"].to(device)

attention_mask = batch["attention_mask"].to(device)

labels = batch["labels"].to(device)

outputs = model(input_ids, attention_mask=attention_mask, labels=labels)

val_loss += outputs.loss.item()

print(f"Epoch {epoch+1}, Val Loss: {val_loss/len(val_loader):.4f}")

# 7. 保存模型

model.save_pretrained("./sports_intent_model")

tokenizer.save_pretrained("./sports_intent_model")

代码解读与分析

- 数据集类(SportsIntentDataset):将原始文本和标签转换为模型需要的输入格式(input_ids、attention_mask、labels),处理长度限制(max_len=128)。

- 数据加载器(DataLoader):将数据分批次(batch_size=16)输入模型,提高训练效率。

- 训练循环:通过3轮训练(epoch=3)调整模型参数,使用AdamW优化器(适合BERT微调),每轮后验证模型在测试集上的损失(Val Loss),确保模型没有过拟合(训练损失下降但验证损失上升)。

- 模型保存:训练好的模型和分词器保存到本地,可部署到智能健身设备或云端API。

实际应用场景

1. 智能健身镜:从「工具」到「教练」

用户说:「最近加班多,想在家练但怕累」,意图识别提取「居家」「低强度」「抗疲劳」,推荐「15分钟家庭瑜伽+冥想」,并根据历史数据调整难度(如上次瑜伽完成度80%,本次增加5分钟)。

2. 运动手表:主动预警损伤

用户跑步时说:「膝盖外侧有点酸」,手表通过语音识别+心率数据+历史运动记录,识别「运动损伤预警」意图,震动提醒:「建议减速,当前步频偏高可能导致膝盖压力过大」。

3. 赛事解说辅助:懂用户的「观赛需求」

用户看直播时发弹幕:「这个选手的PB是多少?」,系统识别「赛事信息查询」意图,实时弹出选手个人最佳成绩(PB)、近期状态等信息,提升观赛体验。

4. 运动康复APP:个性化恢复计划

用户输入:「前交叉韧带术后3周,想恢复膝盖力量」,意图识别提取「术后康复」「膝盖力量训练」,推荐「等长收缩训练+水疗」,并联动康复师推送注意事项。

工具和资源推荐

-

模型训练工具:

- Hugging Face Transformers:提供预训练模型(如BERT、RoBERTa)和全流程API,适合快速开发;

- TensorFlow Text:谷歌的NLP工具包,支持多语言处理;

- Label Studio:可视化数据标注工具,方便标注体育场景的意图数据。

-

数据收集渠道:

- 运动社区(如Keep、悦跑圈的用户评论);

- 体育类客服对话(如健身设备的售后咨询);

- 专业运动论坛(如跑吧、虎扑体育的技术讨论)。

-

部署工具:

- ONNX Runtime:将PyTorch模型转换为高效推理格式,适合嵌入智能设备;

- Flask/FastAPI:快速搭建意图识别API,供前端调用;

- 边缘计算框架(如TensorFlow Lite):在手机/健身镜等设备上本地运行模型,降低延迟。

未来发展趋势与挑战

趋势1:多模态意图识别——从「听」到「看+听+感知」

未来的智能体育设备将结合语音(用户说)、姿态(用户动作)、生理数据(心率、血氧)等多模态信息。例如:用户边揉肩边说「今天练得有点累」,系统不仅识别「疲劳」意图,还能通过肩部姿态判断「可能斜方肌紧张」,推荐「肩颈放松课程」。

趋势2:实时性与轻量化——让意图识别「随叫随到」

智能体育场景(如跑步、健身)需要实时响应(延迟<500ms),未来模型将更轻量化(如用DistilBERT替代BERT,参数量减少40%),同时保持准确率,适合在手机、手表等低算力设备上运行。

挑战1:小样本学习——体育场景的「个性化」难题

用户表达千奇百怪(如「想练能抱娃爬楼梯不喘气的体力」),难以收集大量标注数据。未来需要「小样本学习」技术(如Prompt Learning),用少量样本(如10条)教会模型理解新意图。

挑战2:隐私与安全——运动数据的「敏感边界」

意图识别需分析用户运动习惯、健康状态(如心率异常),涉及隐私。未来需结合联邦学习(在用户设备上训练模型,不上传原始数据)、差分隐私(添加噪声保护个人信息)等技术,平衡「懂用户」与「保护用户」。

总结:学到了什么?

核心概念回顾

- 意图识别:像「翻译官」,把用户的话翻译成机器能理解的需求;

- AI原生应用:从设计开始就融入AI能力的「定制手机」;

- 运动意图:体育场景的「专属密码」,懂「增肌」「恢复」等专业需求。

概念关系回顾

意图识别是AI原生应用的「大脑」,运动意图是意图识别在体育场景的「专业版」。三者结合,让智能体育设备从「被动响应」变为「主动懂你」。

思考题:动动小脑筋

- 如果你是智能健身镜的产品经理,如何用意图识别解决用户的「选择困难」?(比如用户说「不知道今天练什么」,系统该怎么识别意图?)

- 多模态意图识别中,用户的「表情」(如练完后皱眉)能提供哪些运动意图信息?如何与语音数据结合?

- 小样本学习场景下,如何用10条用户输入(如「想练能打3小时篮球的体力」)训练模型识别「篮球耐力训练」意图?

附录:常见问题与解答

Q:意图识别和关键词匹配有什么区别?

A:关键词匹配是「抓词」(如看到「膝盖疼」就识别为损伤咨询),意图识别是「理解语义」(如用户说「膝盖有点热,是不是要热身?」,关键词匹配可能漏掉,意图识别能理解「热身需求」)。

Q:体育场景的意图识别需要多少数据?

A:基础模型(如BERT)微调需要至少1000条标注数据;小样本学习(如Prompt)可能只需100条,但准确率会略低。

Q:普通开发者能自己训练意图识别模型吗?

A:完全可以!用Hugging Face的Transformers库,结合本文的代码示例,普通PC就能训练一个可用的体育意图识别模型。

扩展阅读 & 参考资料

- 《自然语言处理入门》(何晗):基础NLP知识,适合补全背景;

- Hugging Face官方文档:https://huggingface.co/docs;

- 论文《Intent Recognition for Spoken Dialog Systems》:意图识别经典方法;

- 体育科技报告《2023智能体育发展白皮书》:行业应用案例。

更多推荐

已为社区贡献105条内容

已为社区贡献105条内容

所有评论(0)