数字资产犯罪全景图:合规洪流中的生存法则

意见》明确:为犯罪设计的工具,技术面具无法阻挡共犯认定。数字经济的浪潮席卷全球,比特币、NFT、USDT等数字资产已成为财富新载体,但其中隐藏的法律风险却远比技术本身复杂。某技术团队因开源“匿名转账协议”代码,被认定为“为非法金融活动提供技术支持”,主要成员被判处有期徒刑3年。某平台将2888元购入的AI图片“上链”为数字藏品,设置“盲盒合成”“回购兜底”吸引散户。数字资产,广义上指以电子数据形式

高鹏律师首席数据官,数字经济团队创作AI辅助

数字经济的浪潮席卷全球,比特币、NFT、USDT等数字资产已成为财富新载体,但其中隐藏的法律风险却远比技术本身复杂。作为一名深耕数字经济领域的法律人,我目睹了太多因忽视合规而坠入深渊的悲剧。

一、数字资产:价值盛宴与风险陷阱

数字资产,广义上指以电子数据形式存在的资产形式,包括原生数字资产(如比特币、NFT)和非原生数字资产(如数字化后的房产、股票)。

其价值已被司法实践所认可:上海某法院曾将窃取虚拟货币行为认定为盗窃罪,判处被告人有期徒刑十二年。然而,这片蓝海也是刑事犯罪的重灾区,从黑客窃取到利用数字资产洗钱,犯罪形式层出不穷。

二、数字资产犯罪三大高危场景

1. 稳定币OTC的“共犯升格”风险

2024年福建某币商通过Telegram组织未成年人收取电诈赃款,将现金兑换为USDT。公诉人当庭质问:“你培训取手伪装客服时,真不知这是诈骗闭环的关键一环?”最终该案被认定为诈骗罪共犯——只因他伸手拽动了电诈链条的最后一环。

《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》(2025年)明确规定,“被金融机构限制后仍继续交易”将直接推定主观明知。

2. 数字藏品的“创新性犯罪”

某平台将2888元购入的AI图片“上链”为数字藏品,设置“盲盒合成”“回购兜底”吸引散户。当发行价严重背离底层价值,这种“创新”已滑向《刑法》第192条的集资诈骗罪深渊。

依据《防范和处置非法集资条例》,未经依法许可,面向社会不特定对象发行证券的行为构成非法集资。

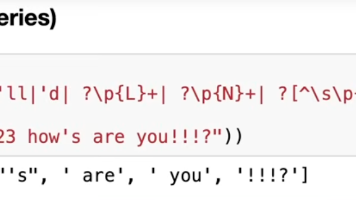

3. DeFi协议的“技术中立幻象”

近期某DAO组织因部署“自动归集赃款”的智能合约被端,开发者辩称“代码无罪”。《意见》明确:为犯罪设计的工具,技术面具无法阻挡共犯认定。结合《网络安全法》,网络服务提供者应当履行社会责任,不得利用网络从事危害国家安全、扰乱社会秩序的活动。

三、司法实践中的罪名认定之争

司法实践中,虚拟货币盗窃面临双重定性: 盗窃罪 或 非法获取计算机信息系统数据罪。

- 盗窃罪:如深圳福田区一员工盗取300万元USDT,最终以盗窃罪获刑四年。

- 计算机犯罪:如广州黑客案中,行为人因技术入侵被追究非法获取计算机信息系统数据罪的刑责。

罪名之争背后,是法律对新型财产“双重属性”(财产性与数据性)的深刻洞察。

四、法律风险全景图:五重刑事枷锁

1. 非法经营罪:《刑法》第225条第四项的“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”是悬顶之剑。2024年某OTC商家因撮合USDT交易金额达1.2亿元,被判处有期徒刑5年。

2. 洗钱罪:虚拟货币的匿名性使其成为非法资金的“漂白剂”。某区块链支付公司因未履行客户身份识别义务,导致120亿元涉赌资金通过USDT完成跨境转移,其技术负责人被以洗钱罪追究刑事责任。

3. 非法集资罪:以“DeFi挖矿”“元宇宙投资”为名的代币发行,可能构成非法吸收公众存款罪。2023年某DAO组织通过智能合约发行治理代币募集ETH,最终因未取得金融牌照被定性为非法集资。

4. 跨境犯罪管辖权风险:境外交易所为境内用户提供服务同样违法。某新加坡交易所因允许中国IP访问,其境内推广团队成员被以非法经营罪共犯论处。

5. 技术犯罪风险:开发虚拟货币钱包、混币器等工具可能涉嫌非法经营罪。某技术团队因开源“匿名转账协议”代码,被认定为“为非法金融活动提供技术支持”,主要成员被判处有期徒刑3年。

五、合规启示:数字时代的生存法则

在数字洪流中,唯有合规能成为守护价值的灯塔。厦门男子盗币案中,11年刑期宣告了数字世界并非法外之地。

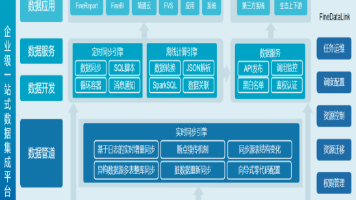

《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》共同构成了中国网络法律体系,为数字资产提供了系统性的治理方案。其治理智慧在于破解了安全与发展二元对立的难题,既守住核心领域安全边界,又释放数字经济创新动能。

(本文核心观点基于公开数据与法律法规专业解读分析而成,部分内容由人工智能辅助生成,不具有普遍指导建议,具体案件需结合实际情况咨询专业律师。)

更多推荐

已为社区贡献3条内容

已为社区贡献3条内容

所有评论(0)