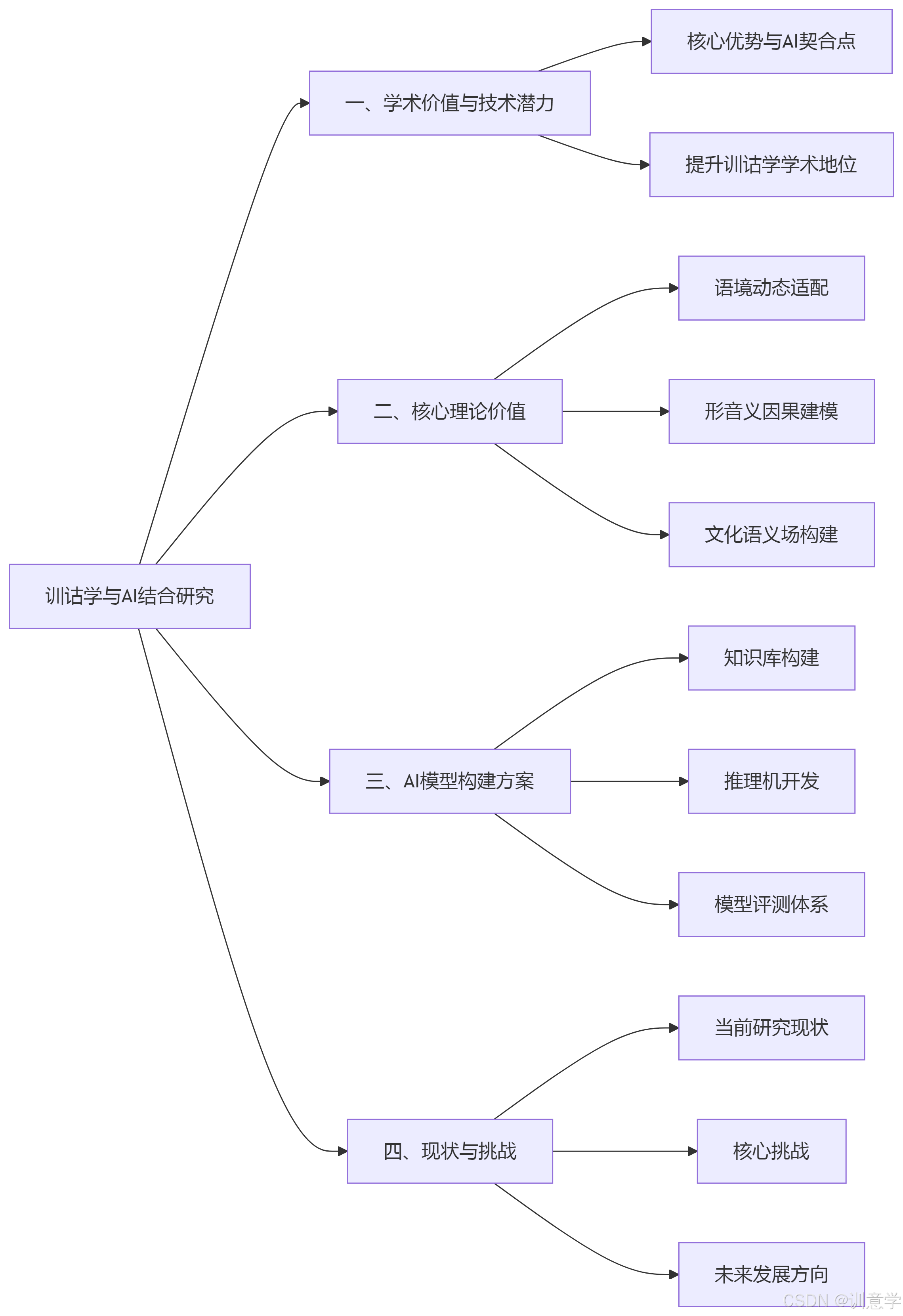

训诂学与现代人工智能的融合——学术价值、技术潜力与未来展望

摘要

本报告旨在系统性地探讨中国传统训诂学与现代人工智能(AI),特别是自然语言处理(NLP)技术相结合的学术价值与技术潜力。训诂学作为研究中国古代文献语义的核心学科,其精深的“形音义互求”与“因文定义”等方法论,为解决当前AI在深层语义理解、文化内涵解码及跨时代语言分析等方面的瓶颈提供了独特的理论资源和实现路径。报告首先阐述了二者结合的理论契合点及其对训诂学学术地位的潜在提升;其次,深入分析了训诂学如何弥补现代NLP在动态语境适配、因果性语义建模和文化语义场构建上的短板;接着,报告提出了一套基于训诂学的AI模型构建方案。至关重要的是,本报告结合截至2025年初的最新研究动态,分析了该领域的实践现状、核心挑战与未来发展趋势,指出尽管理论探讨日益深入,但具体的开源项目和标准化的评测基准仍处于初步发展阶段,是未来研究需重点突破的方向。

一、 学术价值与技术潜力:重塑古典学科与赋能前沿科技

训诂学与人工智能的结合,并非简单的学科交叉,而是一场理论与技术、人文与计算的双向赋能。这一融合不仅为古老的训诂学注入了新的生命力,也为人工智能的语义理解能力开辟了新的认知维度。

(一)训诂学的核心优势与AI语义分析的契合点

训诂学,作为中国传统“小学”的核心,其本质是一套关于古代语言文字的系统性解码理论。其核心方法论与AI深层语义分析的需求表现出高度的契合性。

-

“形音义互求”的系统性思想与AI的知识图谱构建

训诂学强调汉字“形、音、义”三位一体的关联性,如《说文解字》的部首归纳法(形训)、声训(“某者,某也”)等,揭示了语言符号内部的系统逻辑。这一思想可以直接转化为AI的可计算规则。例如,通过构建一个庞大的训诂知识图谱,将《说文解字》的形义分析、《广韵》的音韵数据等结构化为三元组(如:“江→部首:水→语义:河流”),能够为AI模型提供基于语言内部理据的推理路径,这比单纯依赖大规模语料的统计关联更为深刻和可靠 (引自研究思路)。近期,已有研究开始利用知识图谱技术构建古籍语义网络,旨在提升AI在古籍元数据标引和知识挖掘中的表现 。 -

“因文定义”的动态语境观与AI的语境建模

训诂学极为重视“因文定义”,即词义必须依据其在具体文本中的上下文、历史背景甚至典章制度来确定。例如,《左传》中的“器”字,其具体含义需通过礼制考据来明确。这与现代NLP中以Transformer架构为代表的注意力机制(Attention Mechanism)在理念上不谋而合 。然而,现有模型(如BERT)的语境建模仍偏于局部和共时。训诂学的历时性与跨文本比较方法,可以为AI模型引入更宏大的历史文化语境,通过构建动态语义网络,结合历史文献、制度背景等多维度信息,帮助模型更精准地消解歧义,尤其是在处理古文时(如《出师表》中“卑鄙”一词的古义)。

(二)对训诂学学术地位的潜在影响

将训诂学与AI结合,有望将其从一门传统的文献学科,提升为现代“语言智能”领域的基础理论贡献者之一。

-

实现跨学科范式转型

通过开发基于训诂学的专家系统或AI辅助研究平台,训诂学的知识与方法得以“活化”和“工具化”。它不再仅仅服务于古籍阅读与整理,更可以直接参与到古汉语自动分词、词性标注、命名实体识别、机器翻译等NLP任务中 。这推动训诂学进入了“数字人文”(Digital Humanities)的前沿阵地,使其成为构建中文信息处理底层逻辑的关键一环 。 -

推动方法论的现代化与创新

传统训诂学的“互训”、“声训”、“递训”等方法,可以通过算法进行模拟和规模化应用。例如,可以将《尔雅》的语义分类体系编码为专家系统的知识库 (引自研究思路),或通过深度学习模型,在大规模语料中自动发现符合声训、形训规律的词对,从而验证或补充传统训诂的结论。这不仅提升了研究效率,也可能催生新的训诂学研究方法。

二、 核心理论价值:弥补现代NLP在深层语义分析上的三大短板

现代NLP模型虽在诸多任务上取得了巨大成功,但其过度依赖数据驱动的“黑箱”模式,导致在可解释性、深层逻辑推理和文化适应性方面存在明显短板。训诂学恰好能从以下三个方面提供理论和实践上的补充。

(一)语境动态适配的精细化

现代NLP模型对多义词的理解主要依赖其出现的局部上下文。然而,对于古汉语中意义随时代、文体、语域剧烈变化的词语,这种方法显得力不从心。训诂学强调的“因文定义”,要求考察一个词在不同时代、不同作者、不同文献中的用法流变。例如,要准确理解“汤”从“热水”到“菜羹”的语义扩展,必须参照《礼记》等文献中的具体用例。将这种历时分析方法引入NLP,可以通过为词向量标注时间、文献来源等元数据,训练出能够感知语义演变的动态词嵌入模型,从而提升模型对跨时代文本的理解精度。

(二)形-音-义系统关联的因果性建模

NLP模型通常将词语视为孤立的符号,忽略了汉字作为表意文字的内部结构理据。训诂学的“形音义互求”法则揭示了语言符号间的因果关联,这为构建更具可解释性的AI模型提供了可能。

- 音义关联:古音韵学规律(如“古无轻唇音”)可以解释“父”与“爸”的同源关系。将这些语音演变规则编码到模型中,可以帮助AI更准确地识别通假字和古今字。

- 形义关联:汉字的象形、指事、会意等造字法本身就是一种语义编码。例如,从“心”旁的字多与思想、情感活动相关。在NLP模型中,可以将字形信息(如部首、字形结构)作为一种额外的特征输入,或在知识图谱中建立“字形→本义→引申义”的因果关系边,从而增强模型对词义派生的推断能力,使其决策过程不再是完全的“黑箱” 。

(三)文化语义场的构建

语言是文化的载体,许多词语的深层含义根植于特定的文化体系中。例如,儒家核心词“仁”的内涵,无法仅通过其在文本中的共现关系来完全捕捉。训诂学大家戴震曾提出“由字通词,由词通道”的治学路径,强调文字考据最终要服务于对思想义理的理解。借鉴此思想,NLP可以在词嵌入训练中,引入文化标签(如礼制、宗法、哲学流派等),构建融合了文化属性的语义空间。这样,模型在处理如《周礼》中“曲悬”(诸侯的礼乐制度)这类典章词时,便能链接到相关的制度文化知识库,实现从“词”到“制度”再到“文化象征”的深层语义解码。

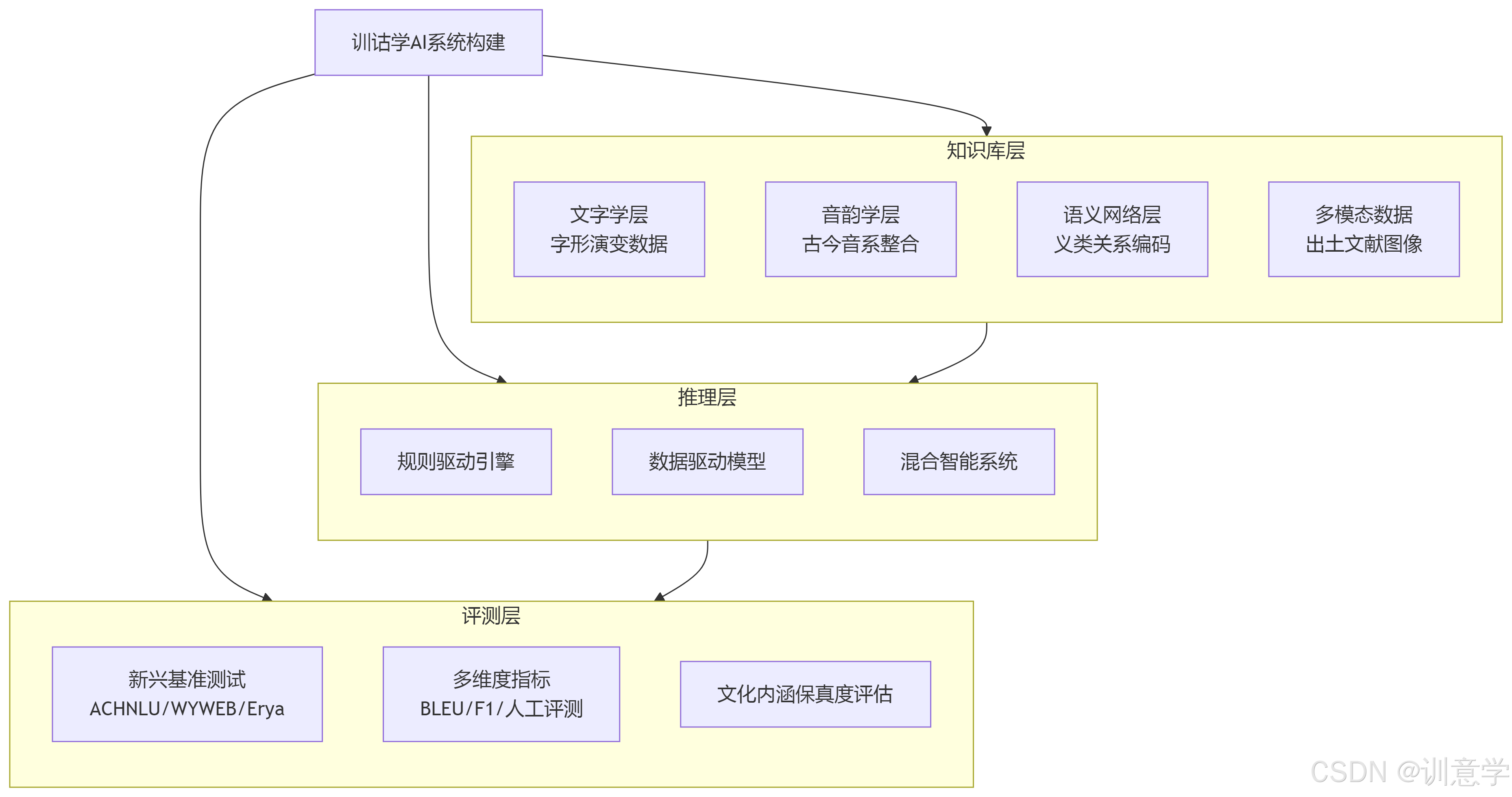

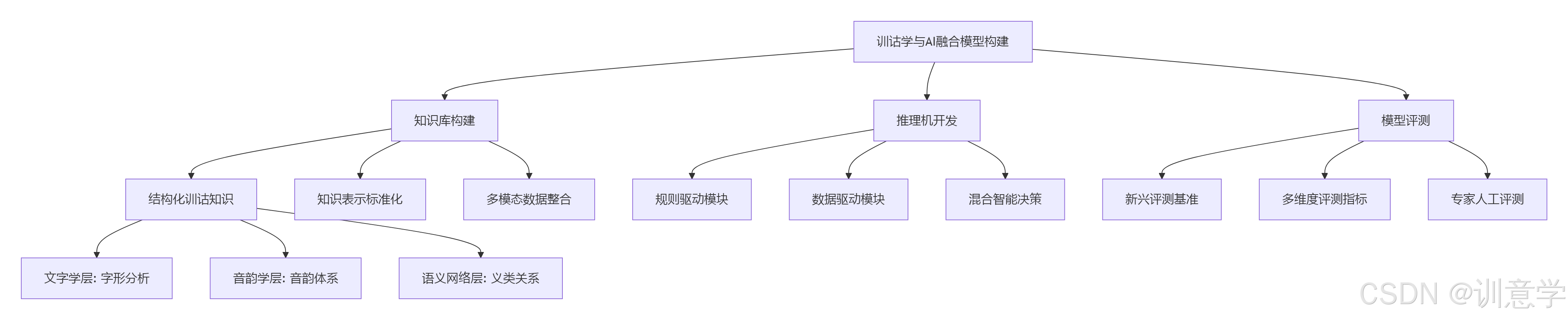

三、 基于训诂学的AI模型构建方案与技术路径

尽管截至2025年,公开的、专门集成训诂学知识的AI项目仍属罕见 但基于现有技术和理论框架,我们可以勾画出一套可行的技术蓝图。

(一)知识库构建:训诂知识的形式化与结构化

这是整个系统的基石,目标是将散见于各类典籍中的非结构化训诂知识,转化为机器可读的结构化数据。

- 结构化训诂知识:

- 文字学层:整合《说文解字》、《康熙字典》等字书中的字形分析(甲骨文、金文、小篆等)、部首分类、造字法等数据,构建汉字形义演变数据库。

- 音韵学层:整合上古音、中古音(如《广韵》音系)、近代音的音韵体系及演变规律,为“因声求义”提供计算支持。

- 语义网络层:以《尔雅》、《方言》等训诂专著为基础,结合现代语义学理论,将“义类”、“同义词”、“反义词”等关系编码为语义网络。

- 知识表示标准化:采用OWL(Web Ontology Language)或RDF(Resource Description Framework)等标准,确保知识的规范性和可扩展性,便于推理机高效查询和跨平台使用。

- 多模态数据整合:整合甲骨、金文拓片、简帛图像等视觉材料,训练能够协同处理字形图像与文本语义的多模态模型 ,实现从出土文献原始形态到语义解读的全链条处理。

(二)推理机开发:规则驱动与数据驱动的混合智能

推理机是应用训诂知识进行智能分析的核心引擎。

-

规则引擎设计:将训诂方法编码为可执行的逻辑规则,与神经网络模型形成互补。

-

声训规则示例:可以采用逻辑编程(如Prolog)定义如下规则:

% 若字X和字Y古音相近,且在语义场中关联度高,则二者可能存在通假或同源关系 is_related(X, Y) :- ancient_sound(X, SoundX), ancient_sound(Y, SoundY), sound_similarity(SoundX, SoundY, high), semantic_relevance(X, Y, high). -

形训规则示例:通过分析汉字部件(component),推断其基础语义。例如,所有从“水”的字,其基础语义均与“液体”相关。

-

-

深度学习增强:采用“预训练-微调”范式。一方面,可以利用海量现代文本训练通用的基础模型(如BERT、GPT) ;另一方面,利用构建好的训诂知识库和高质量标注的古籍语料,对这些模型进行领域自适应微调。例如,可以开发专用于古籍处理的

GujiBERT或SikuGPT等模型 使其更好地掌握古汉语的语言特性。

(三)模型评测:建立新的评测基准与指标

当前NLP领域的评测指标(如BLEU、F1分数)在评估古籍处理任务时存在局限性 。例如,在“古文今译”任务中,一个高BLEU分的翻译可能辞藻华丽但与原文义理相去甚远。

- 新兴基准:近年来出现了一些针对古汉语的评测基准,如

ACHNLU、WYWEB和Erya,它们涵盖了断句、翻译、实体识别等多个任务,为评测训诂增强型模型提供了平台。 - 评测分数:在这些基准上,现有模型(如AI Taiyan)在一些任务上取得了不错的成绩,例如在古文到现代文翻译任务中,BLEU分数可达到36.76 ,但与人类专家的水平仍有差距,尤其是在处理深层文化内涵时 。

- 未来方向:未来的评测应引入更多维度,如语义准确度、历史语境符合度、文化内涵保真度等,并更多地结合专家人工评测,以更全面地衡量模型的“理解”水平。

四、 现状、核心挑战与未来展望

综合分析现有研究,训诂学与AI的融合在2025年展现出巨大的理论前景,但在实践层面仍面临诸多挑战。

(一)当前研究现状

- 理论探讨多于实践落地:学术界已广泛认识到二者结合的价值,相关理论探讨的论文逐渐增多。然而,实现了深度训诂知识集成的、可供公众使用的开源项目或代码库极为罕见 。多数研究仍停留在利用现有NLP工具对古籍进行浅层处理的阶段。

- 相关领域已有模型和平台涌现:尽管专门的“训诂AI”不多,但面向古籍处理的AI模型和数字人文平台已开始出现,如“识典古籍”平台 、“璇琮”数字人文智慧平台 、以及SikuGPT、GujiBERT等大模型 。这些构成了未来深度融合的试验田。

- 性能评测尚在起步:虽然已有一些古籍翻译任务的BLEU、F1分数被报道 但分数差异较大,且缺乏统一、公认的标准数据集和评测流程。这表明该领域的量化评估体系仍不成熟。

(二)面临的核心挑战

- 知识形式化的巨大鸿沟:训诂学知识体系庞大、复杂,且包含大量依赖学者主观判断和阐释的“意会”知识。如何将其无损地、系统地转化为机器可处理的形式化规则和数据,是当前面临的最大挑战。

- 高质量标注数据的极度匮乏:深度学习模型依赖大规模、高质量的标注数据。构建一个包含精细训诂标注(如词义演变路径、通假关系、句法结构等)的古籍语料库,成本高昂,周期漫长。

- 跨学科复合型人才的短缺:该领域的研究需要同时精通古典文献学和计算机科学的复合型人才,而这类人才在全球范围内都非常稀缺。

- 可解释性与性能的权衡:基于规则的专家系统可解释性强,但泛化能力弱;基于深度学习的模型性能强大,但过程不透明。如何有效融合二者,实现优势互补,是一个重要的技术难题。

(三)未来展望

展望未来,训诂学与AI的融合有望在以下几个方向取得突破:

- 构建开放共享的训诂知识图谱:由国家级学术机构牵头,联合高校与科技企业,共同建设一个权威、开放、持续更新的训诂学知识图谱,作为该领域所有研究的基础设施。

- 发展人机协同的古籍智能整理平台:开发AI辅助工具,帮助训诂学家和古籍整理专家提高校勘、标点、注释的效率和准确性,形成“专家提供知识、AI执行验证、数据反哺模型”的良性循环。

- 探索与可解释AI(XAI)的深度融合:利用训诂学的明确规则来解释深度学习模型在处理古籍时的决策过程,让AI不仅“知其然”,更能“知其所以然”,特别是在进行典籍翻译和思想解读等高级任务时。

- 赋能教育与文化传播:开发智能化的古诗文学习软件、古籍智能检索系统和交互式数字博物馆展陈,让深奥的古典文化借助AI技术,以更生动、更易于理解的方式走向大众,真正实现“让书写在古籍里的文字活起来”。

结论

截至2025年,训诂学与人工智能的结合正处在一个充满机遇与挑战的十字路口。它不仅为传统人文学科的现代化转型提供了关键路径,也为人工智能突破现有语义理解瓶颈指明了方向。尽管在知识形式化、数据构建和人才培养等方面仍有很长的路要走,但随着数字人文的兴起和AI技术的不断成熟,一个由训诂学智慧深度赋能的、能够真正“读懂”中华古典文明的AI时代,已初现曙光。未来的研究重心应从理论倡导转向技术攻坚与平台建设,通过扎实的工程实践,将这一宏伟蓝图变为现实。

报告中提到的Prolog规则示例:

% 通假字关系推理规则

is_related(X, Y) :-

ancient_sound(X, SoundX),

ancient_sound(Y, SoundY),

sound_similarity(SoundX, SoundY, high),

semantic_relevance(X, Y, high).

% 形义关联推理规则

shape_meaning_relation(Character, Meaning) :-

has_radical(Character, Radical),

radical_semantic_field(Radical, SemanticField),

belongs_to_semantic_field(Meaning, SemanticField).

以下是基于训诂学规则的推理机核心算法的伪代码表示,展示了如何实现形-音-义关联分析:

# 基于训诂学规则的语义关联算法伪代码

class ExegeticalAI:

def __init__(self):

self.graph_db = KnowledgeGraph() # 训诂知识图谱

self.sound_rules = load_phonetic_rules() # 音韵规则库

self.shape_rules = load_glyph_rules() # 字形规则库

def analyze_character(self, char, context):

"""分析字符的形音义关联"""

# 字形分析路径

glyph_analysis = self.analyze_glyph(char)

# 音韵分析路径

phonetic_analysis = self.analyze_phonetic(char)

# 语义推理路径

semantic_analysis = self.infer_semantics(char, context)

# 综合评估

return self.integrated_assessment(

glyph_analysis,

phonetic_analysis,

semantic_analysis

)

def analyze_glyph(self, char):

"""字形结构分析"""

radical = extract_radical(char) # 提取部首

components = decompose_character(char) # 字形分解

similar_glyphs = find_glyph_similarities(components) # 找形近字

return {

'radical': radical,

'components': components,

'similar_glyphs': similar_glyphs

}

def analyze_phonetic(self, char):

"""音韵分析"""

modern_sound = get_modern_pronunciation(char)

ancient_sound = reconstruct_ancient_pronunciation(char)

sound_shifts = identify_sound_changes(ancient_sound, modern_sound)

# 应用音韵规则寻找音近字

phonetic_relatives = []

for rule in self.sound_rules:

if rule.applies_to(ancient_sound):

phonetic_relatives.extend(rule.find_related_characters(char))

return {

'ancient_sound': ancient_sound,

'sound_shifts': sound_shifts,

'phonetic_relatives': phonetic_relatives

}

def infer_semantics(self, char, context):

"""语义推理"""

# 获取基础义项

basic_meanings = self.graph_db.get_basic_meanings(char)

# 上下文语义消歧

disambiguated = self.disambiguate_context(char, context, basic_meanings)

# 文化语义扩展

cultural_extensions = self.infer_cultural_semantics(char, context)

return {

'basic_meanings': basic_meanings,

'contextual_meaning': disambiguated,

'cultural_semantics': cultural_extensions

}

def integrated_assessment(self, glyph, phonetic, semantic):

"""综合形音义评估"""

# 计算形-义关联置信度

form_meaning_confidence = self.calculate_form_meaning_consistency(glyph, semantic)

# 计算音-义关联置信度

sound_meaning_confidence = self.calculate_sound_meaning_consistency(phonetic, semantic)

# 生成综合解释

explanation = self.generate_explanation(glyph, phonetic, semantic)

return {

'confidence_score': (form_meaning_confidence + sound_meaning_confidence) / 2,

'explanation': explanation,

'glyph_analysis': glyph,

'phonetic_analysis': phonetic,

'semantic_analysis': semantic

}

# 示例使用

if __name__ == "__main__":

ai = ExegeticalAI()

result = ai.analyze_character("孝", "《论语》为政篇")

print(result)应用前景与挑战

根据当前研究现状,以下是训诂学与AI融合的主要应用前景和挑战的对比分析:

|

应用前景 |

核心挑战 |

|---|---|

|

古籍智能化整理:大幅提升校勘、标点、注释效率 |

知识形式化难题:训诂知识体系复杂且依赖主观判断 |

|

文化语义深度计算:实现典籍文化内涵的量化分析 |

高质量数据匮乏:缺乏大规模精细标注的训诂语料库 |

|

跨时代语言演变分析:精准追踪语义历时演变轨迹 |

复合人才短缺:同时精通文献学与计算机科学的人才稀少 |

|

人机协同研究平台:形成专家与AI互动的良性循环 |

可解释性与性能平衡:规则系统与深度学习模型的融合难题 |

|

智慧教育应用:开发智能化古诗文学习系统 10 |

评测标准不统一:缺乏公认的量化评估体系和基准数据集 |

这一融合领域正处于快速发展阶段,尽管面临挑战,但已展现出变革传统人文学科和增强AI语义理解能力的双重潜力。

未来的研究需要更多跨学科合作,共同推动训诂学智慧与人工智能技术的深度融合。

更多推荐

已为社区贡献21条内容

已为社区贡献21条内容

所有评论(0)