当小智 AI 遇上数字人,我用 WebRTC 打造实时音视频应用

本文分享了`小智 AI 服务端接入 数字人服务` 的具体实现思路,以及用 `WebRTC` 打造低延迟音视频通信的具体流程。

前文,分享了小智AI服务端的完整解决方案:

低至1.5元/天,小智AI服务端,完整解决方案,高可用+可扩展

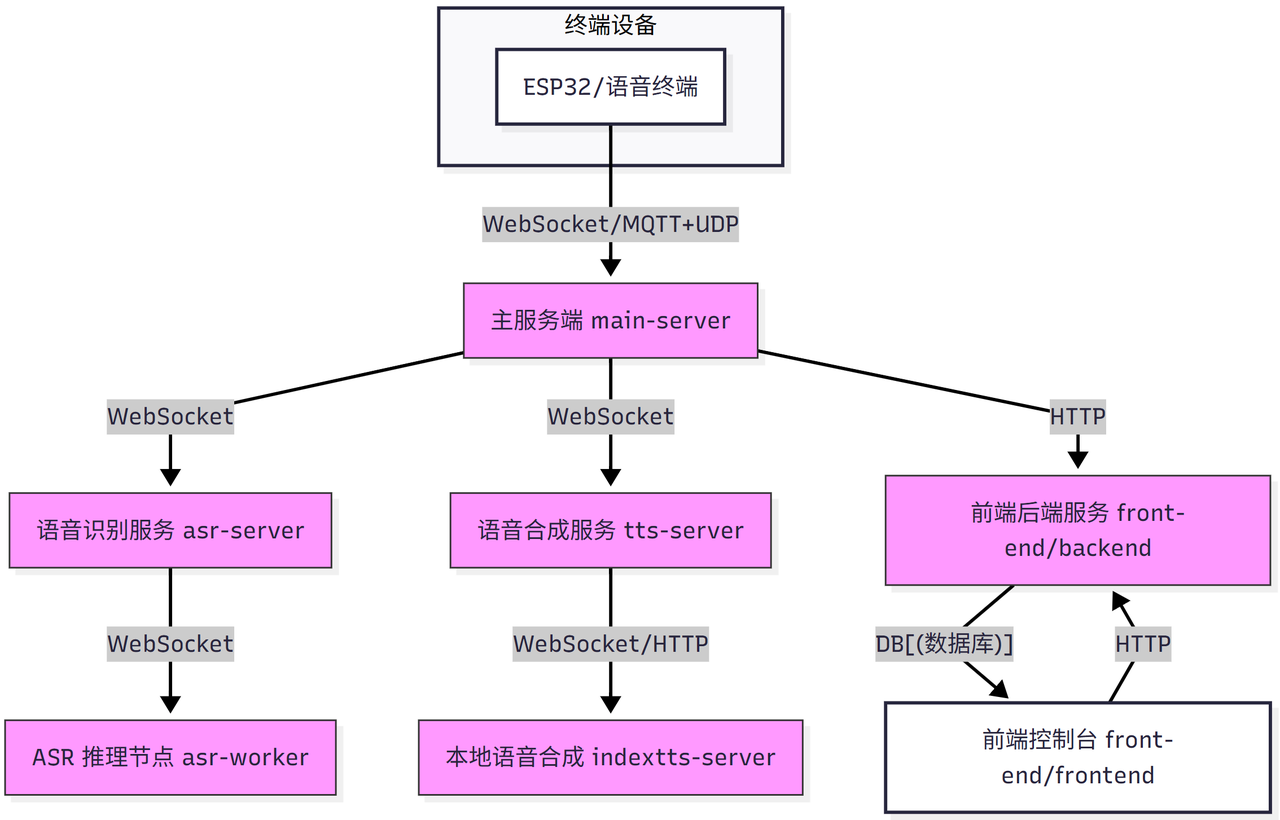

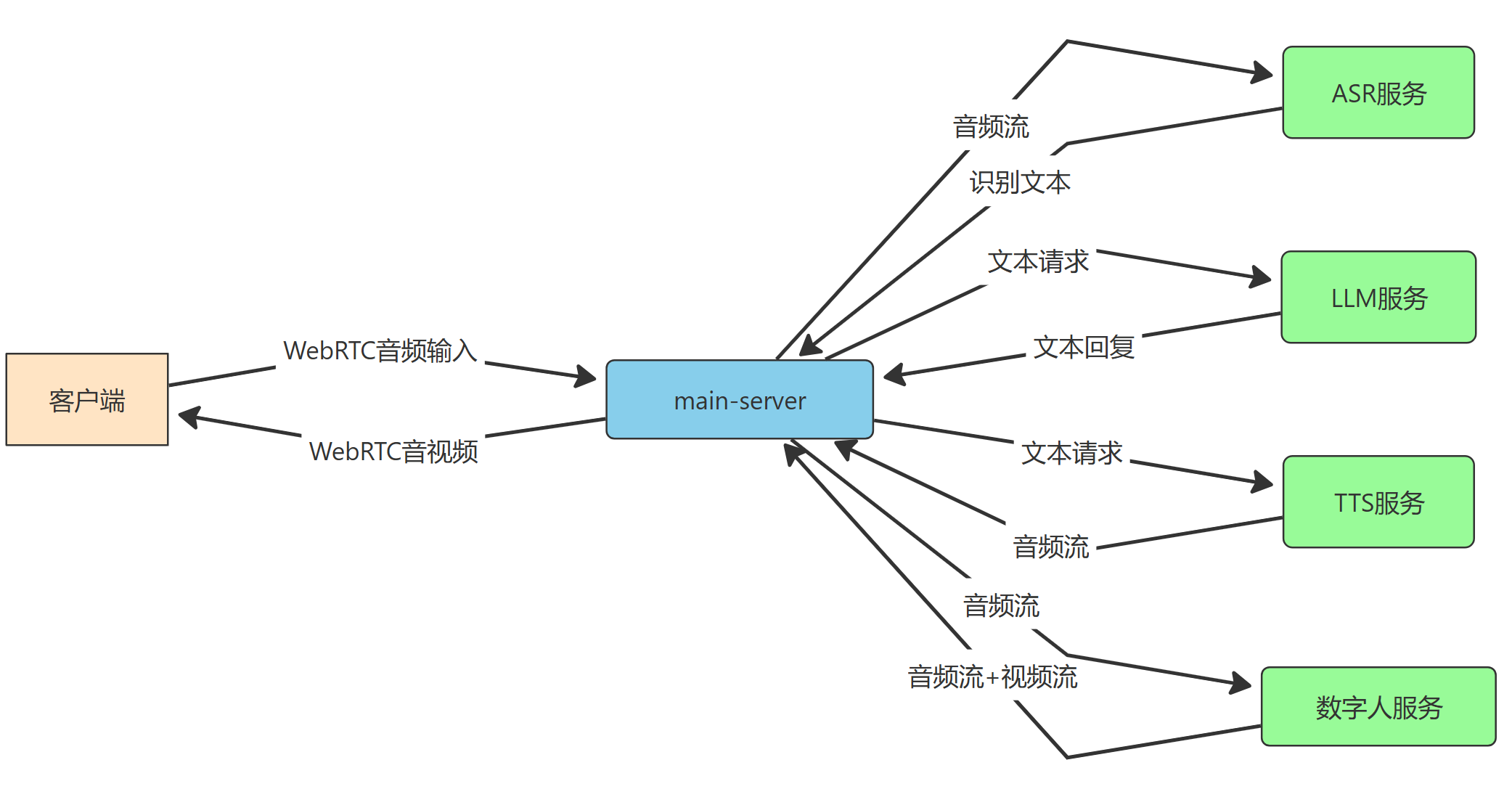

这套方案,采用微服务、分布式架构,各个服务独立部署,架构如下:

下游可以对接各种智能终端,进行音频通信;

应该说,有了LLM 大脑 + 音色克隆的加持,现在的 Bot 越来越接近一个有灵魂的人了。

如果再加上外貌克隆,那就更完美了。

没错,可以接入 数字人。

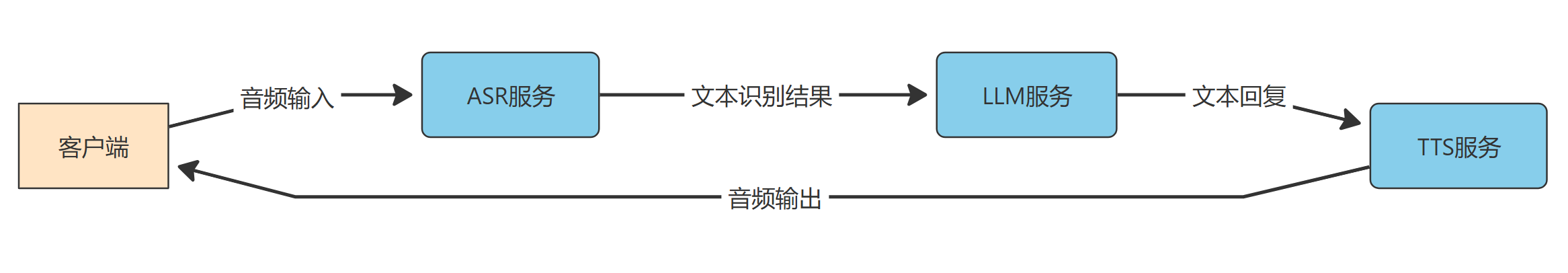

之前的流程是这样:

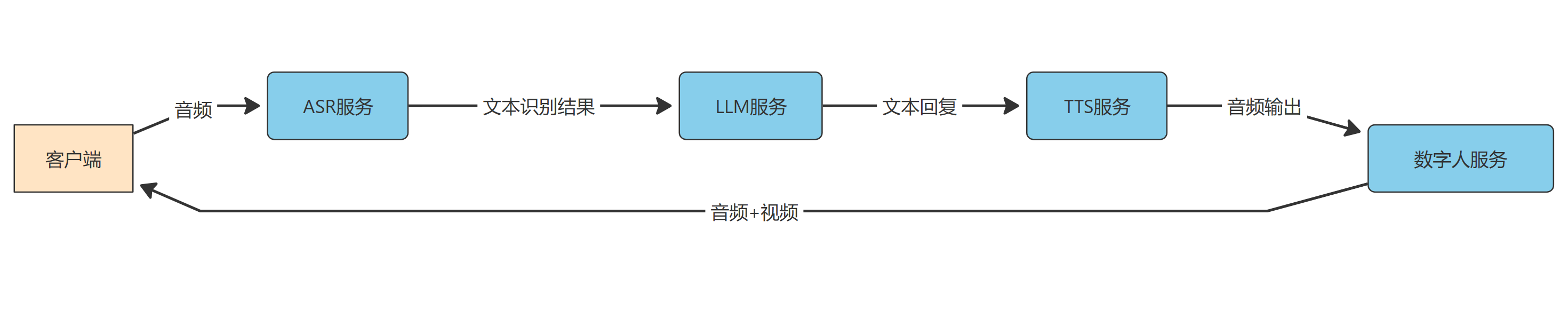

只需在上述流程的基础上,添加一个数字人服务节点:

尽管当前数字人技术已经很成熟,但要做到实时渲染,且保持音视频同步,还是有一定挑战。

先看笔者的一个 Demo:

https://www.bilibili.com/video/BV1BYaGzcERa/

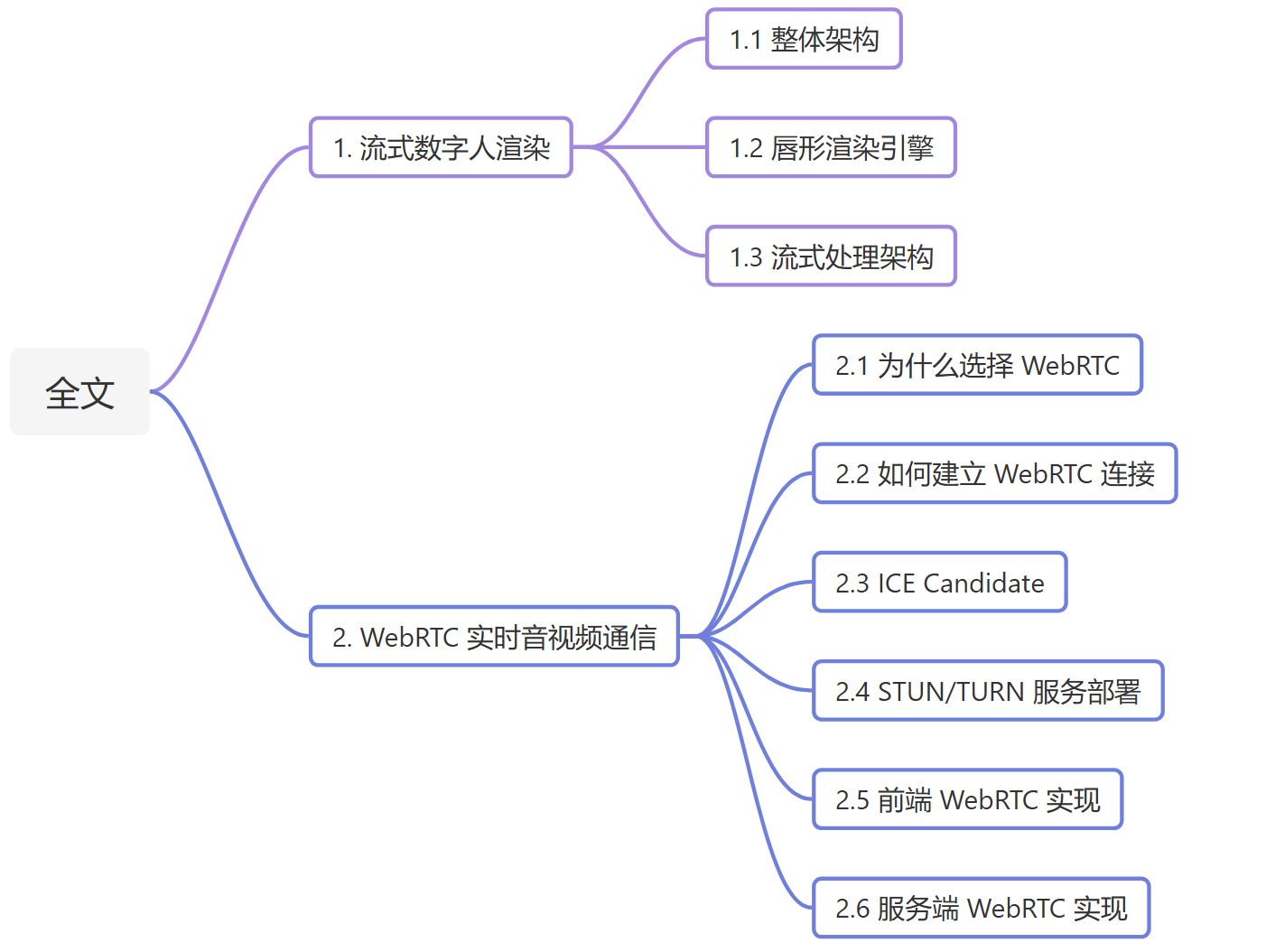

今日分享,聊聊这个 Demo 背后的两个探索:

- 流式数字人渲染

- 低延迟音视频通信

全文目录如下,感兴趣的朋友可以按需取用:

1. 流式数字人渲染

该模块的职责:接收 TTS 生成的音频数据,实时合成唇形同步的数字人视频流。

实现思路:通过 WebSocket 协议通信,由 main-server 进行中转,大致流程如下:

1.1 整体架构

为了实现高并发处理能力,方便后续扩展,整体数字人服务采用异步事件驱动架构,建立 WebSocket 服务器,负责处理客户端连接和消息传递。关键功能如下:

- 异步WebSocket连接管理

- 音频流接收与处理

- 视频帧+视频帧流式传输

- 多客户端并发支持

1.2 唇形渲染引擎

最关键的就是数字人模型了。

为了快速跑通流程,数字人模型选用了 Wav2Lip。原因无它,延迟低啊~

关于模型的技术细节,可以看笔者之前的教程:

不过,为了实现流式输出,还得费一番周折~

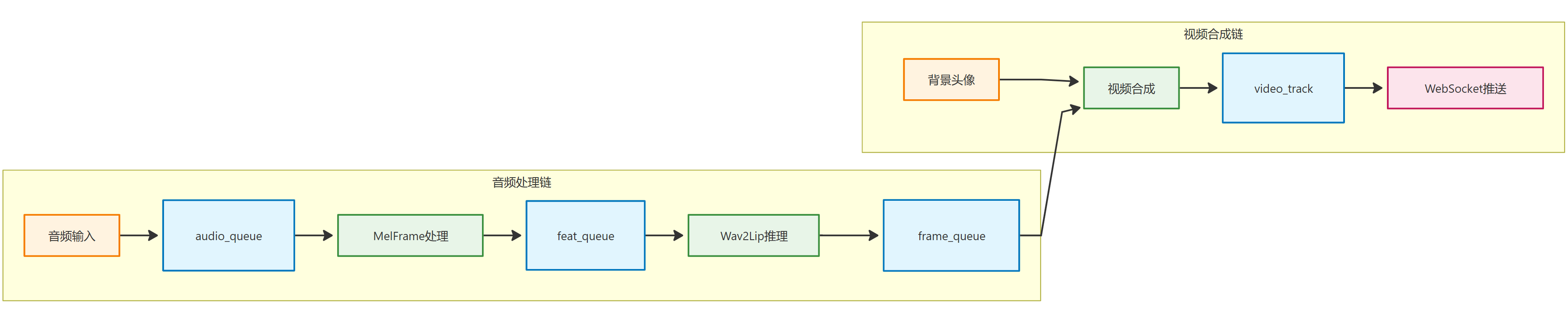

1.3 流式处理架构

这里采用生产者-消费者模式,通过多个线程实现流式处理。

一个队列负责生产,另一个队列负责消费,各司其职,互不干扰。

流水线如下:

音频输入 → MelFrame处理 → Wav2Lip推理 → 视频合成 → 流式输出

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

audio_queue feat_queue frame_queue video_track WebSocket

- 音频预处理线程:将 40ms 音频帧,转换为 mel 频谱特征

- AI推理线程:使用

Wav2Lip模型生成唇形动画 - 视频合成线程:将AI生成的唇形与背景头像合成

- 流式传输线程:实时推送音视频到客户端

至此,整个数字人服务就搭好了~

当然,最关键,也是最头疼的一步也来了:

怎么把音视频发给客户端,才能实现实时流畅播放呢?

之前所有服务都基于 Websocket 通信,笔者原打算用 Websocket 快速跑通流程,后面发现坑实在太多,果断放弃!

最终选择了 WebRTC,下面重点聊聊:

为什么选择 WebRTC怎么用 WebRTC 搭建实时音视频通信

2. WebRTC 实时音视频通信

2.1 为什么选择 WebRTC

首先,RTC (Real-Time Communication) 是一个广义的概念,泛指所有能够实现实时数据传输的技术,涵盖所有需要实时通信的领域。

WebRTC 则是 RTC 的一个具体实现,是 Google 开源的一套基于浏览器的实时通信技术。

本质是一套标准化的 JavaScript API。主要包括:

- 标准化 API 实现音视频采集、编码、传输和播放;

- 内置音视频编解码器(如 VP8、VP9、H.264);

- 使用 ICE 框架实现 NAT 穿透;

- 采用 SRTP 协议实现安全传输;

因此,如果是在网页端实现音视频通信,无脑选择 WebRTC!

首先:超低延迟!

其次,

-

浏览器原生支持:现代浏览器都内置WebRTC支持,无需安装额外插件。

-

自适应码率:支持根据网络状况动态调整音视频码率,保证在网络波动时提供稳定的服务。

-

NAT穿透能力:WebRTC 内置 ICE 框架,能够自动处理防火墙穿透问题;

-

数据安全:WebRTC 强制使用加密传输(DTLS-SRTP)。

如果用 websocket 通信,上述所有坑,都得自己再趟一遍~

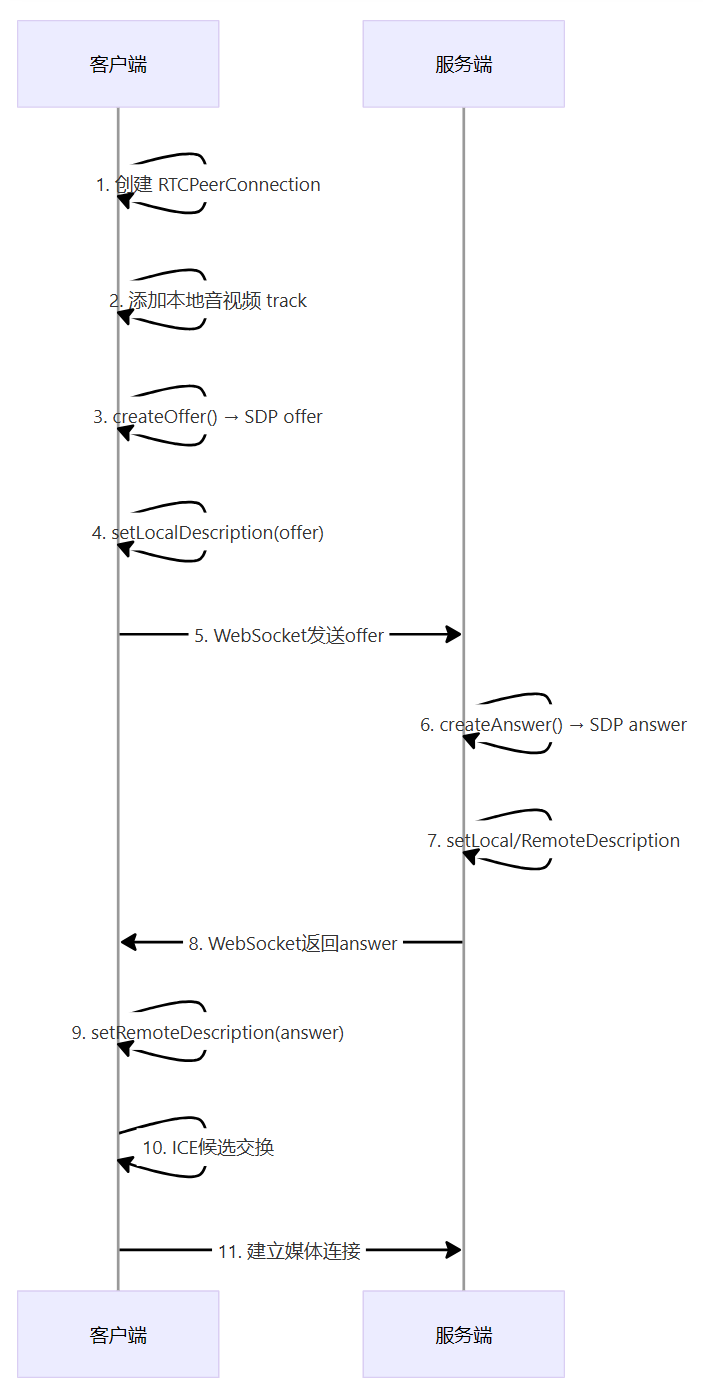

2.2 如何建立 WebRTC 连接

这里我们采用 WebRTC + Websocket 双通信协议:

WebRTC专门负责音视频通信;WebSocket负责信令传递,帮助建立 WebRTC 连接

连接建立流程图如下:

这里有几个关键节点,我们一一来看~

2.3 ICE Candidate

WebRTC 采用 P2P 架构,因此,如果在同一局域网,可以通过 IP 点对点通信。

如果不在同一局域网呢?

就得找个中转站了!

这个中转站,在 WebRTC 中,叫做 信令服务器,通常也叫TURN/STUN 服务器:

STUN:告诉浏览器“在公网的 IP/端口是什么”,能否直连,要看对方的 NAT/防火墙是否允许;TURN:当 P2P 直连失败时,音视频数据都得通过 TURN 中继转发。

怎么中转?

ICE Candidate 了解下?

所谓 ICE(Interactive Connectivity Establishment),也就是 WebRTC 的 NAT 穿透机制。

当两个端点(客户端 ↔ 服务端)不在同一局域网时,它们需要通过 STUN/TURN 服务器,找到可达的公网地址。

Candidate 就是可用的网络地址和UDP端口。

上面流程图中,WebRTC offer/answer 只是协商会话参数,P2P 真正建立还需要交换候选地址。

如何交换?

通过 WebSocket 传递~

客户端和服务端,同时连到 STUN/TURN 服务器,一旦有candidate下发,就发给对方。

举个例子而言,客户端收到后,通过WebSocket 发给服务端:

pc.onicecandidate = ({ candidate }) => {

if (candidate) {

ws.send(JSON.stringify({

type: "ice-candidate",

candidate

}));

}

});

服务端接收到,保存下来:

if (data.type === "ice-candidate") {

pc.addIceCandidate(data.candidate).catch(console.error);

}

2.4 STUN/TURN 服务部署

WebRTC 的 ICE 流程的优先级如下:局域网直连 → STUN 公网直连 → 最后才是TURN。

如果不在同一局域网,需要自己部署 STUN/TURN 服务,这里推荐 coturn,支持Docker 一键部署:

version: "3"

services:

coturn:

image: coturn/coturn:latest

network_mode: "host" # coturn 需要真实 UDP 端口,所以用主机网络

command:

- --log-file=stdout

- --lt-cred-mech # 用账号/密码的方式鉴权(你配置了 --user=webrtc:pw )

- --no-cli

- --no-tls

- --no-dtls

- --fingerprint # 给每个 STUN/TURN 消息自动加上 fingerprint 属性,很多 WebRTC 实现(包括 Chrome、Firefox)要求 fingerprint 存在,否则可能报错

- --realm=streamtalk-webrtc # 一台 coturn 服务多个应用,就能用 realm 区分。

- --server-name=myturn

- --user=webrtc:pw

- --listening-port=3478 # 默认同时开启 TCP + UDP

- --min-port=49152

- --max-port=65535

- --external-ip=13.218.106.179

- --listening-ip=0.0.0.0 # 显式监听所有网卡

- --relay-ip=0.0.0.0 # 让 relay 使用所有可用 IP

- --no-tcp-relay # 暂时不需要 TCP relay,可以禁用节省资源

上述 49152–65535 是动态 UDP 端口区间,因为 WebRTC 在走 TURN 时,音视频 RTP/RTCP 传输,需要一堆动态 UDP 端口。

若启用 RTP/RTCP mux(现代浏览器端 WebRTC 默认),每个 TURN 通常只用 1 个 UDP 端口,因此理论上可支持 16k 会话(端口数即上限)。

容器启动后,有两种方式,可以测试服务是否成功:

方式一:浏览器打开:

https://webrtc.github.io/samples/src/content/peerconnection/trickle-ice/

输入你的 turn 地址即可~

方式二:浏览器控制台输入:

const pc = new RTCPeerConnection({

iceServers: [

{

urls: "turn:YOUR_PUBLIC_IP:3478",

username: "webrtc",

credential: "pw"

}

]

});

pc.onicecandidate = e => console.log("ICE candidate:", e.candidate);

pc.createDataChannel("test");

pc.createOffer().then(offer => pc.setLocalDescription(offer));

2.5 前端 WebRTC 实现

无关乎前端框架,主要分为以下几步:

2.5.1 RTCPeerConnection 初始化

通过RTCPeerConnection对象管理WebRTC连接:

const initWebRTC = async () => {

pc.value = new RTCPeerConnection({

iceServers: [

{ urls: "stun:stun.l.google.com:19302" },

{ urls: "turn:IP:3478", username: "webrtc", credential: "pw" }

]

});

};

2.5.2 媒体流处理

- 获取本地音频:

localStream.value = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ audio: true, video: false });

localStream.value.getTracks().forEach((track) => pc.value.addTrack(track, localStream.value));

- 监听远端媒体流:

pc.value.ontrack = (event) => {

if (event.track.kind === 'video') {

remoteStream.value.addTrack(event.track);

bindAndPlayRemoteVideo(remoteStream.value);

}

if (event.track.kind === 'audio') {

remoteStream.value.addTrack(event.track);

remoteAudio.value.srcObject = remoteStream.value;

}

};

2.5.3 信令处理

通过WebSocket与服务器交换信令信息:

// 发送 WebRTC offer

const offer = await pc.value.createOffer({ offerToReceiveAudio: true, offerToReceiveVideo: true });

await pc.value.setLocalDescription(offer);

ws.value.send(JSON.stringify({ type: "webrtc-offer", sdp: offer.sdp }));

// 处理服务器返回的 answer

const handleSDPAnswer = async (sdp) => {

if (!pc.value) return;

await pc.value.setRemoteDescription({ type: "answer", sdp });

};

2.5.4 视频渲染

最后,使用Canvas元素渲染视频流,在前端展示:

const startVideoRendering = () => {

const playFrame = () => {

if (remoteVideoEl.readyState >= 2) {

const ctx = videoCanvas.value.getContext("2d");

ctx.drawImage(remoteVideoEl, 0, 0, videoCanvas.value.width, videoCanvas.value.height);

}

if (isRenderingActive) {

animationId = requestAnimationFrame(playFrame);

}

};

playFrame();

};

2.6 服务端 WebRTC 实现

以 node.js 实现为例,要实现 WebRTC 功能,需要先安装依赖:

npm install wrtc

2.6.1 RTCPeerConnection 创建

服务端同样使用RTCPeerConnection对象:

const pc = new RTCPeerConnection({

iceServers: [

{ urls: "stun:stun.l.google.com:19302" },

{ urls: "turn:IP:3478", username: "webrtc", credential: "pw" }

]

});

pcs.set(this.ws, pc); // 保存连接引用

2.6.2 接收客户端发来的音频流

pc.ontrack = async (event) => {

const [audioTrack] = event.streams[0].getAudioTracks();

const receiver = pc.getReceivers().find(r => r.track === audioTrack);

const sink = new nonstandard.RTCAudioSink(audioTrack);

sink.ondata = (data) => {

// 处理音频数据:16K/48K int16 PCM

}

};

注意:前端 WebRTC 发来的音频帧,分辨率可能不同,比如16K/48K,但一定是 int16 类型,因为 float32 需要 4 字节,浪费带宽啊~

2.6.3 数字人音视频流传输

首先,建立视频/音频 track:

pc.videoSource = new nonstandard.RTCVideoSource();

const videoTrack = pc.videoSource.createTrack();

pc.addTrack(videoTrack);

pc.audioSource = new nonstandard.RTCAudioSource();

const audioTrack = pc.audioSource.createTrack();

pc.addTrack(audioTrack);

一旦接收到数字人服务的音视频帧,通过 WebRTC 发给客户端:

- 视频帧:WebRTC 默认期望 I420 (YUV420 planar) 格式的数据,因此视频帧要采用 YUV 编码;

- 音频帧:WebRTC 默认接收 10ms 的音频帧,因此需要切割后发送

this.clientDjh.on('frame', (frameBuffer) => {

try {

const pc = pcs.get(this.ws);

// 解析音视频帧

// 发送视频帧

const videoSamples = new Uint8Array(videoBuf.length);

videoBuf.copy(videoSamples, 0, 0, videoBuf.length);

pc.videoSource.onFrame({width, height, data: videoSamples});

// 发送音频帧

const audioSamples = new Int16Array(audioBuf.buffer, audioBuf.byteOffset, audioBuf.byteLength / 2);

const frameSize = 160;

for (let i = 0; i < audioSamples.length; i += frameSize) {

const chunk = new Int16Array(audioSamples.slice(i, i + frameSize));

pc.audioSource.onData({

samples: chunk,

sampleRate: 16000,

bitsPerSample: 16,

channelCount: 1,

numberOfFrames: chunk.length,

});

}

} catch (error) {

console.error(new Date(), 'Error processing frame:', error);

}

});

写在最后

本文分享了小智 AI 服务端接入 数字人服务 的具体实现思路,以及用 WebRTC 打造低延迟音视频通信的具体流程。

如果对你有帮助,不妨点赞收藏备用。

更多推荐

已为社区贡献9条内容

已为社区贡献9条内容

所有评论(0)