AI驱动虚拟旅游:AI应用架构师的精彩演绎

2020年疫情期间,全球旅游业按下暂停键,但人们对"看世界"的渴望从未停止。此时,虚拟旅游从"小众体验"变成"刚需"——故宫推出"云游故宫",意大利乌菲兹美术馆开放线上展厅,全球博物馆虚拟访问量激增300%。但早期的虚拟旅游多是"360度全景图片+简单导航",就像看一本不能互动的立体相册,体验生硬。AI的出现彻底改变了这一切:计算机视觉让2D照片变成可漫游的3D世界,自然语言处理让AI导游能听懂你

AI驱动虚拟旅游:AI应用架构师的精彩演绎

关键词:AI驱动虚拟旅游、应用架构设计、计算机视觉、自然语言处理、生成式AI、3D重建技术、用户体验优化

摘要:当你足不出户就能"漫步"巴黎埃菲尔铁塔顶层,触摸卢浮宫《蒙娜丽莎》的微笑细节,甚至与百年前的"虚拟导游"对话——这不是科幻电影,而是AI驱动虚拟旅游正在实现的现实。本文将以"AI应用架构师"的视角,拆解这场旅游革命背后的技术密码:从数据采集到3D建模,从AI交互到实时渲染,我们将用"搭积木"般的通俗语言,揭示架构师如何像"魔法城市设计师"一样,将计算机视觉、自然语言处理、生成式AI等技术模块组合成流畅的虚拟旅游体验。无论你是技术爱好者、开发者还是产品经理,都能在这篇文章中看到AI与旅游碰撞的火花,以及架构师如何在技术可行性与用户体验之间架起桥梁。

背景介绍

目的和范围

2020年疫情期间,全球旅游业按下暂停键,但人们对"看世界"的渴望从未停止。此时,虚拟旅游从"小众体验"变成"刚需"——故宫推出"云游故宫",意大利乌菲兹美术馆开放线上展厅,全球博物馆虚拟访问量激增300%。但早期的虚拟旅游多是"360度全景图片+简单导航",就像看一本不能互动的立体相册,体验生硬。

AI的出现彻底改变了这一切:计算机视觉让2D照片变成可漫游的3D世界,自然语言处理让AI导游能听懂你的问题并讲出景点故事,生成式AI甚至能让你"穿越"到不同季节或历史时期。而这一切的背后,是AI应用架构师的"全局设计"——他们像导演一样,协调数据、算法、算力、交互等"演员",共同演绎出流畅的虚拟旅游体验。

本文将聚焦AI驱动虚拟旅游的应用架构设计,从核心概念、技术原理到实战案例,一步步揭开架构师如何用AI"搭建"虚拟旅游世界。

预期读者

- 技术爱好者:想了解AI如何让虚拟旅游"活"起来的好奇者;

- 开发工程师:希望掌握虚拟旅游系统核心技术实现的程序员;

- 架构师同行:探讨AI应用架构设计最佳实践的技术伙伴;

- 产品经理:理解技术边界与用户体验平衡的产品设计者;

- 旅游行业从业者:探索AI如何赋能旅游业数字化转型的创新者。

文档结构概述

本文将像"拆解一台魔法旅游机"一样展开:

- 核心概念与联系:用生活例子解释虚拟旅游的"五脏六腑"(AI技术模块)及它们如何协作;

- 架构设计与技术原理:揭秘架构师如何设计"魔法旅游机"的骨架(分层架构)和"神经系统"(数据与算法流程);

- 实战开发:手把手教你搭建简易虚拟旅游原型,从数据采集到3D建模再到AI交互;

- 应用与趋势:看AI虚拟旅游如何改变文化保护、教育、普通旅游等场景,以及未来面临的挑战。

术语表

核心术语定义

- AI驱动虚拟旅游:通过AI技术(计算机视觉、NLP、生成式AI等)实现的沉浸式、交互式虚拟旅游体验,用户可"行走"、“互动”、"定制"旅游内容。

- AI应用架构:将AI技术模块(算法、数据、算力)与业务需求(如虚拟旅游的"漫游"、“讲解”)结合的系统设计,确保性能、可扩展性和用户体验。

- 计算机视觉(CV):让计算机"看懂"图像/视频的技术,在虚拟旅游中用于3D重建、场景识别、物体交互(如"触摸"展品)。

- 自然语言处理(NLP):让计算机"听懂"和"表达"人类语言的技术,用于AI导游的问答、故事讲解、多语言翻译。

- 生成式AI:能生成新内容(图像、文本、3D模型)的AI,如用文字生成"雨天的罗马斗兽场"虚拟场景。

- 3D重建:将多张2D照片/视频"拼接"成3D立体模型的技术,是虚拟旅游"身临其境"的基础。

- 实时渲染:将3D模型"快速画"到屏幕上的技术,确保用户移动视角时画面不卡顿(目标:60帧/秒以上)。

相关概念解释

- 云边协同:“云端”(远程服务器)负责复杂计算(如3D建模),“边缘端”(用户手机/电脑)负责实时交互(如视角转动),平衡算力与延迟。

- 多模态交互:用户可通过语音、手势、文字等多种方式与虚拟旅游系统互动(如"用手指指向金字塔,AI讲解建造历史")。

缩略词列表

- CV:计算机视觉(Computer Vision)

- NLP:自然语言处理(Natural Language Processing)

- 3DMM:3D Morphable Model(3D形变模型,用于人脸/物体精细化建模)

- GPU:图形处理器(Graphics Processing Unit,负责实时渲染)

- CDN:内容分发网络(Content Delivery Network,加速3D模型等大文件传输)

核心概念与联系

故事引入

小明是个"旅游迷",但腿脚不便,无法远行。2023年,他戴上VR眼镜,打开"AI环球游"APP,说了句:“我想去埃及金字塔,想知道胡夫金字塔内部的结构,还要看看公元前2500年建造时的场景。”

瞬间,他"站"在了吉萨高原:阳光洒在金字塔上,风沙声耳边掠过(听觉);他抬头能看到金字塔顶部的蓝天(视觉),低头能"踩"到脚下的沙砾(触觉反馈)。他走向入口,AI导游(声音像古埃及祭司)笑着说:"欢迎来到胡夫金字塔!它用了230万块石头,每块平均2.5吨重…"小明打断:"能切开墙壁让我看看内部通道吗?“AI导游点头,墙壁"透明化”,通道结构和木乃伊运输路线清晰可见(交互)。最后,小明说:"想看看建造时的场景。“周围瞬间"时光倒流”,数千名工人搬运石头的画面出现,AI导游解释:“这是根据考古数据用AI生成的模拟场景…”

小明的体验,就是AI驱动虚拟旅游的缩影。但这背后,不是"魔法",而是架构师设计的"技术协作网络"。

核心概念解释(像给小学生讲故事一样)

核心概念一:AI驱动虚拟旅游系统——你的"口袋魔法旅游机"

虚拟旅游系统就像一台"口袋魔法旅游机",它有四个核心"器官":

- 眼睛(计算机视觉):负责"看"世界——把真实景点的照片/视频变成3D模型,就像用多张不同角度的乐高图纸,拼出一个立体乐高城堡;

- 嘴巴和耳朵(NLP):负责"沟通"——你问"金字塔有多高",它能听懂并回答,就像旅游时遇到的"万能导游",不仅懂景点知识,还会讲有趣的故事;

- 画笔(生成式AI):负责"创造"——你想"在金字塔顶看日落",它能生成日落场景;想"和法老对话",它能生成法老的形象和语言,就像会画画、会编故事的魔法师;

- 手脚(交互与渲染):负责"动起来"——你转头时画面跟着转,你"走路"时视角移动,就像你的身体延伸到了虚拟世界,不卡顿、不延迟。

核心概念二:AI应用架构——虚拟旅游的"总调度中心"

如果虚拟旅游系统是"魔法旅游机",那AI应用架构就是"总调度中心"。想象你组织一次真实旅游:需要有人负责订机票(数据采集)、规划路线(算法设计)、安排导游(交互模块)、准备应急方案(性能优化)。架构师就是这个"总调度",确保:

- 每个模块不"打架":比如3D建模模块和AI导游模块要共享景点数据,不能一个说"金字塔高146米",另一个说"150米";

- 游客体验不"掉链子":就算1000人同时"逛"金字塔,每个人的画面都要流畅,AI导游回答不能等10秒;

- 未来能"升级":比如以后想加"虚拟购物"功能(在卢浮宫买周边),架构要预留接口,不用把整个"旅游机"拆了重造。

核心概念三:3D重建——把"平面照片"变成"立体世界"

3D重建是虚拟旅游的"地基"——没有3D模型,就只能看平面图片,谈不上"漫步"。它的原理像拼立体拼图:

- 你拍了100张金字塔的照片(不同角度、不同距离);

- 计算机找出每张照片里的"共同点"(比如金字塔的一个角、一块石头的边缘),这些点就像拼图的"咬合处";

- 用这些"咬合点"计算出照片拍摄的位置和角度(就像知道每张拼图是从哪个方向拍的);

- 最后把所有照片"立起来"拼在一起,就成了可360度观看的3D金字塔模型。

核心概念四:多模态交互——和虚拟世界"聊天、触摸、指方向"

早期虚拟旅游只能"看",现在能"聊、摸、指",靠的是多模态交互。它就像和朋友逛公园:

- 你说"那边的雕像是谁?"(语音输入)——NLP模块听懂问题,调用景点数据库,AI导游用语音回答(语音输出);

- 你伸手"触摸"雕像(手势输入)——摄像头捕捉你的手势,CV模块识别你"碰"到了雕像的哪个部位,系统触发"雕像材质介绍"(触觉反馈或画面提示);

- 你用手指"画路线"(触屏输入)——系统根据你的路线规划虚拟行走路径,实时渲染沿途场景(视觉输出)。

核心概念之间的关系(用小学生能理解的比喻)

这些概念不是"单打独斗",而是像足球队一样协作:

- 3D重建是"守门员":没有它,虚拟旅游就是"无球门的足球赛",游客无法"进入"场景;

- 计算机视觉和NLP是"前锋":CV负责"看到"场景细节(如游客指的是哪幅画),NLP负责"表达"互动结果(如讲解画的故事),直接决定游客体验"进球"(满意)还是"失球"(失望);

- 生成式AI是"替补队员":平时可能用不上,但需要"变阵"(如用户想看"下雪的长城")时,它能快速生成新场景,让体验更灵活;

- AI应用架构是"教练":决定每个"队员"(模块)的位置、分工、配合方式,确保整支队伍(系统)流畅运转,即使某个"队员"(模块)受伤(故障),也能有替补方案。

核心概念原理和架构的文本示意图(专业定义)

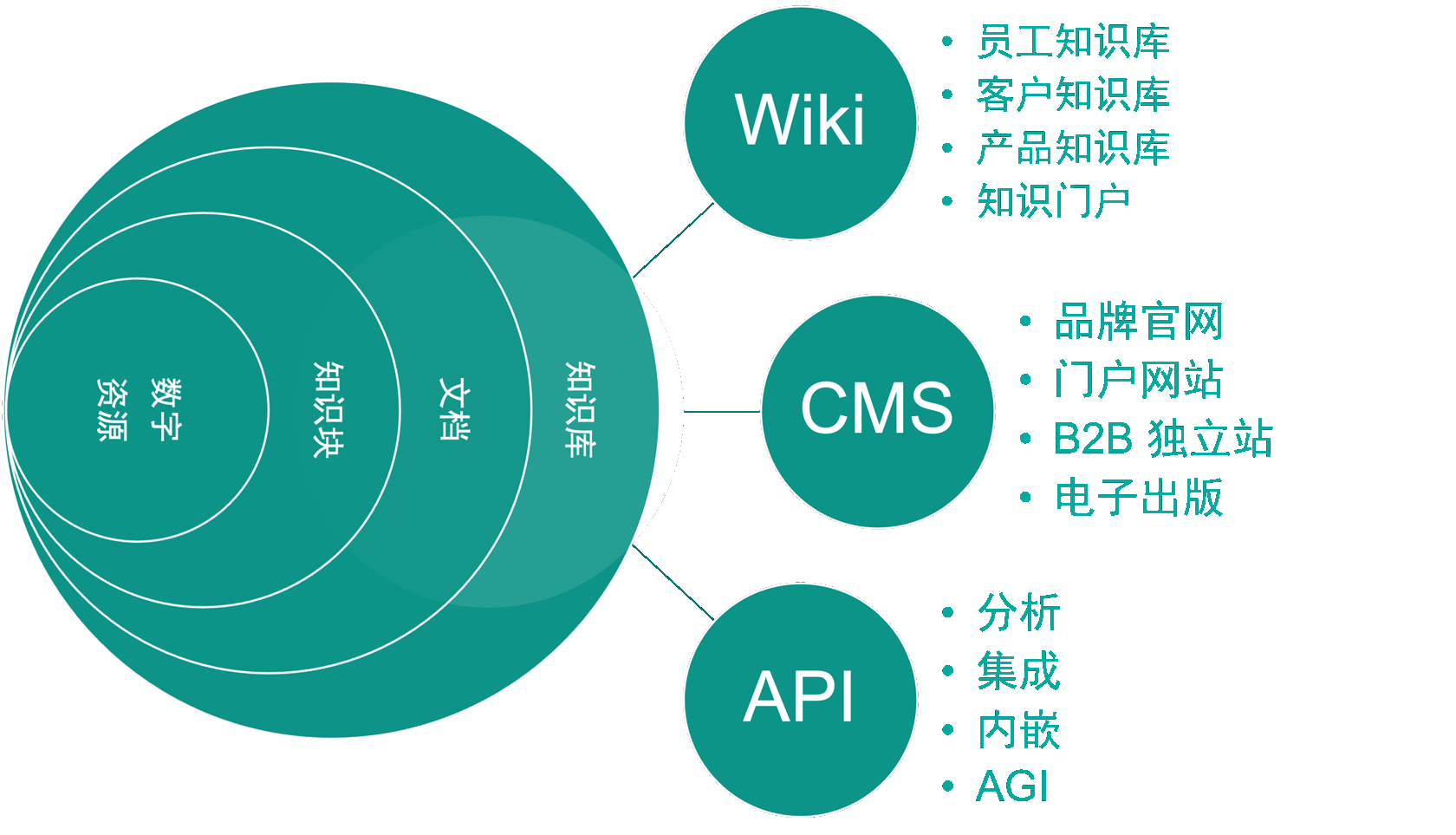

AI驱动虚拟旅游系统的分层架构(架构师设计的"骨架")如下:

| 层级 | 功能描述 | 核心技术/模块 |

|---|---|---|

| 数据层 | 存储虚拟旅游所需的"原材料":景点照片/视频、3D模型、景点知识(历史、文化)、用户行为数据。 | 云存储(AWS S3/阿里云OSS)、数据库(PostgreSQL/MongoDB)、数据湖。 |

| 算法层 | 处理数据并实现AI功能:3D重建、AI导游问答、场景生成、交互识别。 | 计算机视觉(SfM/NeRF 3D重建、目标检测)、NLP(BERT问答、TTS语音合成)、生成式AI(Stable Diffusion/3D Gaussian Splatting)。 |

| 应用层 | 将算法能力"包装"成用户可用的功能:虚拟漫游、AI讲解、场景定制、社交分享。 | 微服务(用户管理、景点管理、交互管理)、API网关(统一接口)。 |

| 交互层 | 用户与系统"对话"的窗口:手机APP、VR设备、网页端,支持语音/手势/触屏输入。 | 前端框架(Three.js/Unity)、VR SDK(Oculus SDK)、多模态输入接口(语音识别SDK、手势传感器)。 |

数据与算法流程(架构师设计的"血液流动"):

- 数据采集:无人机拍摄景点视频、游客上传照片、博物馆提供文物3D模型;

- 数据预处理:清洗照片(去模糊、去重复)、标注景点知识(如"蒙娜丽莎创作于1503年");

- 3D建模:用算法层的3D重建模块将2D数据转为3D模型,存储到数据层;

- 用户交互:用户通过交互层输入需求(如"逛卢浮宫");

- AI处理:应用层调用算法层——加载3D模型(漫游)、触发AI导游(NLP模块)、生成定制场景(生成式AI模块);

- 反馈优化:记录用户行为(如"停留最久的展品"),用于优化推荐(下次优先推荐同类展品)。

Mermaid 流程图 (系统整体工作流程)

核心算法原理 & 具体操作步骤

算法一:3D重建之SfM(运动恢复结构)——从照片到3D点云

原理:用"特征点匹配"拼出3D结构

SfM(Structure from Motion)是最常用的3D重建算法之一,核心思路是"从多张照片的运动关系中恢复3D结构"。就像你移动手机拍物体,通过手机位置变化(运动)和照片中物体的变化,反推出物体的3D形状。

步骤拆解(以Python+OpenCV实现):

- 提取特征点:从每张照片中找出"独特的点"(如角点、边缘),这些点在不同照片中能被重复识别(就像拼图的"标记点")。

- 匹配特征点:找出不同照片中"同一个点"(如照片1的A点和照片2的B点是金字塔的同一个角)。

- 计算相机姿态:根据匹配点的位置,计算每张照片拍摄时的相机位置和角度(旋转矩阵R、平移向量t)。

- 三角化重建3D点:用两个相机的姿态和匹配点,计算该点在3D空间中的坐标(就像用双眼视差判断物体距离)。

- 生成点云:所有3D点的集合就是"点云",初步构成3D结构(像用无数小点拼出物体轮廓)。

代码实现(简化版,用OpenCV和colmap-wrapper):

# 步骤1:安装依赖

!pip install opencv-python colmap-wrapper

# 步骤2:准备照片(假设存放在"pyramid_photos"文件夹)

import os

photos = [os.path.join("pyramid_photos", f) for f in os.listdir("pyramid_photos") if f.endswith(('jpg', 'png'))]

# 步骤3:提取特征点(用SIFT算法,OpenCV实现)

import cv2

sift = cv2.SIFT_create()

keypoints_list = [] # 存储所有照片的特征点

descriptors_list = [] # 存储特征点的描述符(用于匹配)

for photo in photos:

img = cv2.imread(photo)

gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

kp, des = sift.detectAndCompute(gray, None) # kp:特征点位置,des:特征点描述符

keypoints_list.append(kp)

descriptors_list.append(des)

# 步骤4:匹配特征点(用FLANN匹配器,快速匹配大量特征点)

FLANN_INDEX_KDTREE = 1

index_params = dict(algorithm=FLANN_INDEX_KDTREE, trees=5)

search_params = dict(checks=50) # 检查次数越多,匹配越准但越慢

flann = cv2.FlannBasedMatcher(index_params, search_params)

matches = []

for i in range(len(descriptors_list)-1):

# 匹配第i张和第i+1张照片的特征点

match = flann.knnMatch(descriptors_list[i], descriptors_list[i+1], k=2)

# 用Lowe's准则过滤误匹配(保留距离近的匹配点)

good_match = [m for m, n in match if m.distance < 0.7*n.distance]

matches.append(good_match)

# 步骤5:调用COLMAP进行SfM重建(生成点云)

from colmap_wrapper import run_colmap

# COLMAP是开源SfM工具,这里用Python接口调用

run_colmap(

image_path="pyramid_photos", # 照片路径

output_path="pyramid_3d", # 输出路径(点云、相机姿态等)

feature_extractor="sift", # 特征提取算法

matcher="flann" # 匹配算法

)

# 输出:在"pyramid_3d"文件夹中生成"sparse"(稀疏点云)和"dense"(稠密点云),稠密点云可进一步转为3D网格模型

算法二:AI导游问答系统——让虚拟导游"懂知识、会聊天"

原理:用NLP让AI"理解问题+生成答案"

AI导游的核心是问答系统,需要做到:听懂问题(用户问"金字塔是谁建的")→找到答案(从景点知识库中查"胡夫金字塔由胡夫法老下令建造")→用自然语言回答(“胡夫金字塔是古埃及第四王朝法老胡夫为自己修建的陵墓…”)。

步骤拆解(以Python+ChatGPT API+知识库实现):

- 构建景点知识库:整理景点知识(历史、文化、建筑细节),存储为结构化数据(如JSON);

- 问题理解:用NLP模型识别用户问题的意图(是"事实查询"还是"故事请求")和关键词(如"金字塔"“建造者”);

- 知识检索:根据关键词从知识库中找到相关知识;

- 答案生成:用大语言模型(如GPT-3.5)将知识"润色"成自然语言回答,加入故事性(如"传说胡夫为了显示权力…")。

代码实现(简化版):

# 步骤1:构建景点知识库(以金字塔为例)

pyramid_knowledge = {

"basic_info": {

"name": "胡夫金字塔",

"height": "原高146.6米,现高138.8米",

"builder": "古埃及第四王朝法老胡夫",

"built_time": "公元前2560年左右建成"

},

"stories": [

"传说胡夫为了修建金字塔,动用了10万劳工,耗时20年...",

"金字塔的石块之间没有使用粘合剂,却严丝合缝,连刀片都插不进去..."

]

}

# 步骤2:问题理解(用关键词提取简化,实际可用BERT模型)

def extract_keywords(question):

# 简单关键词提取:从问题中找出景点相关词汇

keywords = []

if "谁" in question and "建" in question:

keywords.append("builder")

if "高" in question or "高度" in question:

keywords.append("height")

if "故事" in question or "传说" in question:

keywords.append("stories")

return keywords

# 步骤3:调用ChatGPT API生成回答

import openai

openai.api_key = "你的API密钥"

def generate_answer(question, knowledge, keywords):

# 从知识库中提取相关知识

context = ""

for k in keywords:

if k == "builder":

context += f"建造者:{knowledge['basic_info']['builder']}。"

elif k == "height":

context += f"高度:{knowledge['basic_info']['height']}。"

elif k == "stories":

context += "故事:" + " ".join(knowledge['stories']) + "。"

# 提示词(告诉GPT如何回答)

prompt = f"""你是一名专业的埃及金字塔导游,请用生动有趣的语言回答游客问题。

已知信息:{context}

游客问题:{question}

回答要求:1. 准确使用已知信息;2. 加入口语化表达(如"你知道吗?""有趣的是");3. 控制在2-3句话。

"""

# 调用GPT-3.5生成回答

response = openai.ChatCompletion.create(

model="gpt-3.5-turbo",

messages=[{"role": "user", "content": prompt}]

)

return response.choices[0].message['content']

# 测试:用户问"金字塔是谁建的?有什么有趣的故事吗?"

question = "金字塔是谁建的?有什么有趣的故事吗?"

keywords = extract_keywords(question) # 提取到["builder", "stories"]

answer = generate_answer(question, pyramid_knowledge, keywords)

print(answer)

# 输出示例:"胡夫金字塔是古埃及第四王朝法老胡夫下令建造的哦!有趣的是,它的石块之间没有用粘合剂,却严丝合缝,连刀片都插不进去,是不是很神奇?"

数学模型和公式 & 详细讲解 & 举例说明

公式一:相机标定——3D重建的"眼睛参数"

3D重建需要知道相机拍摄时的"眼睛参数"(焦距、主点位置),这就是相机标定。核心公式是相机投影矩阵:

P = K [ R ∣ t ] P = K[R|t] P=K[R∣t]

其中:

- $ K $ 是内参矩阵(相机"出厂参数"):$ K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \ 0 & f_y & c_y \ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} , , , f_x/f_y $ 是x/y轴焦距(像素为单位),$ c_x/c_y $ 是主点(图像中心像素坐标);

- $ R $ 是旋转矩阵(相机拍摄时的旋转角度,描述相机如何"转头");

- $ t $ 是平移向量(相机拍摄时的位置,描述相机"站在哪里"拍);

- $ [R|t] $ 是外参矩阵(相机相对于世界坐标系的姿态)。

举例:计算3D点在图像上的投影

假设一个3D点 $ X = [X, Y, Z, 1]^T $(世界坐标系下的坐标),它在图像上的2D像素坐标 $ x = [u, v, 1]^T $ 满足:

x = P X x = PX x=PX

展开得:

u = f x R 11 X + R 12 Y + R 13 Z + t x R 31 X + R 32 Y + R 33 Z + t z + c x u = f_x \frac{R_{11}X + R_{12}Y + R_{13}Z + t_x}{R_{31}X + R_{32}Y + R_{33}Z + t_z} + c_x u=fxR31X+R32Y+R33Z+tzR11X+R12Y+R13Z+tx+cx

v = f y R 21 X + R 22 Y + R 23 Z + t y R 31 X + R 32 Y + R 33 Z + t z + c y v = f_y \frac{R_{21}X + R_{22}Y + R_{23}Z + t_y}{R_{31}X + R_{32}Y + R_{33}Z + t_z} + c_y v=fyR31X+R32Y+R33Z+tzR21X+R22Y+R23Z+ty+cy

实际意义:通过这个公式,已知3D点位置和相机参数,就能计算它在照片中的位置;反过来,已知多张照片中同一个点的位置和相机参数,就能反推该点的3D坐标(这就是SfM算法的核心)。

公式二:余弦相似度——推荐系统的"兴趣匹配"

虚拟旅游的"个性化推荐"(如"根据你的历史浏览,推荐你去看狮身人面像")依赖用户兴趣与景点的匹配度计算,常用余弦相似度:

cos ( θ ) = A ⋅ B ∥ A ∥ ∥ B ∥ \cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} cos(θ)=∥A∥∥B∥A⋅B

其中:

- $ A $ 和 $ B $ 是两个向量(如用户兴趣向量和景点特征向量);

- $ A \cdot B $ 是向量内积(对应元素相乘再求和);

- $ |A| $ 和 $ |B| $ 是向量的L2范数(各元素平方和开根号);

- $ \cos(\theta) $ 取值范围 [-1, 1],越接近1,两个向量越相似。

举例:用户与景点的兴趣匹配

假设用户兴趣向量 $ A = [2, 3, 0] $(2分喜欢历史、3分喜欢建筑、0分喜欢美食),景点特征向量 $ B = [3, 4, 1] $(3分历史属性、4分建筑属性、1分美食属性):

- 计算内积 $ A \cdot B = (2×3)+(3×4)+(0×1) = 6 + 12 + 0 = 18 $;

- 计算范数 $ |A| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 0^2} = \sqrt{13} ≈ 3.606 , , , |B| = \sqrt{3^2 + 4^2 + 1^2} = \sqrt{26} ≈ 5.099 $;

- 余弦相似度 $ \cos(\theta) = 18 / (3.606×5.099) ≈ 18 / 18.4 ≈ 0.978 $,接近1,说明用户很可能喜欢这个景点。

项目实战:代码实际案例和详细解释说明

开发环境搭建

我们将搭建一个简易虚拟旅游原型:用户可在网页端"漫步"3D场景,并与AI导游对话。需要准备:

硬件环境

- 普通电脑(推荐GPU,加速3D渲染);

- (可选)VR设备(如Oculus Quest),增强沉浸感。

软件环境

- 数据采集:Python 3.8+、OpenCV(处理图像)、COLMAP(3D重建);

- 3D建模:OpenMVS(从点云生成网格模型)、MeshLab(优化3D模型);

- AI交互:Python、OpenAI API(ChatGPT)、Flask(后端API);

- 前端展示:Three.js(网页3D渲染)、HTML/CSS/JavaScript(用户界面);

- 云服务:(可选)AWS S3(存储3D模型)、CloudFront(CDN加速模型加载)。

环境配置命令

# 安装Python依赖

pip install opencv-python colmap-wrapper openmvs flask openai three.js

# 安装COLMAP(3D重建工具,以Ubuntu为例)

sudo apt install colmap

# 安装OpenMVS(稠密重建工具)

sudo add-apt-repository ppa:cgal-dev

sudo apt install openmvs

源代码详细实现和代码解读

阶段一:数据采集与3D建模

目标:用手机拍摄校园某个景点(如钟楼)的200张照片,生成可漫游的3D模型。

- 拍摄照片:绕钟楼一周,从不同角度(远/中/近景)拍摄,确保每张照片重叠区域≥30%(方便特征匹配);

- 用COLMAP生成稀疏点云:

输出:colmap feature_extractor --image_path ./campus_photos --database_path ./database.db colmap exhaustive_matcher --database_path ./database.db mkdir -p ./sparse colmap mapper --database_path ./database.db --image_path ./campus_photos --output_path ./sparsesparse/0文件夹中包含相机姿态和稀疏点云(.bin文件); - 用OpenMVS生成稠密点云:

输出:# 将COLMAP格式转为OpenMVS格式 colmap model_converter --input_path ./sparse/0 --output_path ./model.mvs --output_type mvs # 稠密重建(生成稠密点云) openmvs_densify_point_cloud ./model.mvs --output_path ./dense_point_cloud.mvs # 生成网格模型(带纹理的3D模型) openmvs_reconstruct_mesh ./dense_point_cloud.mvs --output_path ./mesh.mvs # 纹理映射(给网格贴"皮肤",即照片纹理) openmvs_texture_mesh ./mesh.mvs --output_path ./textured_mesh.objtextured_mesh.obj(带纹理的3D网格模型),可用MeshLab打开查看。

阶段二:AI导游后端API

目标:搭建一个API,接收用户问题,返回AI导游的回答。

# app.py(Flask后端)

from flask import Flask, request, jsonify

import openai

app = Flask(__name__)

openai.api_key = "你的API密钥"

# 校园钟楼知识库(简化版)

campus_knowledge = {

"name": "校园钟楼",

"built_time": "1952年",

"history": "钟楼最初是校园的水塔,1980年改建为钟楼,每小时敲响校歌旋律...",

"architecture": "哥特式风格,塔高30米,顶部有四面时钟..."

}

@app.route('/ai_guide/ask', methods=['POST'])

def ask_ai_guide():

data = request.json

question = data.get('question', '')

if not question:

return jsonify({"error": "请输入问题"}), 400

# 构建提示词(结合知识库)

prompt = f"""你是校园钟楼的AI导游,用亲切的语气回答游客问题。

已知信息:{campus_knowledge}

游客问题:{question}

回答要求:1. 准确;2. 口语化,带点校园回忆的感觉;3. 不超过3句话。

"""

# 调用ChatGPT API

response = openai.ChatCompletion.create(

model="gpt-3.5-turbo",

messages=[{"role": "user", "content": prompt}]

)

answer = response.choices[0].message['content']

return jsonify({"answer": answer})

if __name__ == '__main__':

app.run(host='0.0.0.0', port=5000, debug=True) # 启动API服务,端口5000

阶段三:前端3D漫游与交互

目标:用Three.js在网页中加载3D模型,支持鼠标/触屏控制视角,并调用AI导游API。

<!-- index.html(前端页面) -->

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>校园钟楼虚拟旅游</title>

<style>

body { margin: 0; }

#scene-container { width: 100vw; height: 80vh; }

#chat-container { position: fixed; bottom: 20px; left: 20px; width: 300px; }

#question-input { width: 200px; padding: 8px; }

#ask-btn { padding: 8px 16px; }

#answer { margin-top: 10px; padding: 8px; background: #f0f0f0; }

</style>

</head>

<body>

<div id="scene-container"></div>

<div id="chat-container">

<input type="text" id="question-input" placeholder="问AI导游问题...">

<button id="ask-btn">提问</button>

<div id="answer"></div>

</div>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/three.js/r128/three.min.js"></script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/three@0.128.0/examples/js/loaders/OBJLoader.js"></script>

<script>

// 初始化Three.js场景

const scene = new THREE.Scene();

const camera = new THREE.PerspectiveCamera(75, window.innerWidth/window.innerHeight, 0.1, 1000);

const renderer = new THREE.WebGLRenderer();

renderer.setSize(window.innerWidth, 800);

document.getElementById('scene-container').appendChild(renderer.domElement);

// 添加灯光(让3D模型可见)

const ambientLight = new THREE.AmbientLight(0xffffff, 0.5);

scene.add(ambientLight);

const pointLight = new THREE.PointLight(0xffffff, 0.8);

camera.add(pointLight);

scene.add(camera);

// 加载3D模型(OBJ格式)

const loader = new THREE.OBJLoader();

loader.load(

'./textured_mesh.obj', // 3D模型路径(需放在服务器目录下)

(object) => {

scene.add(object);

object.position.y = -5; // 调整模型位置

object.scale.set(0.1, 0.1, 0.1); // 缩放模型大小

},

(xhr) => { console.log((xhr.loaded/xhr.total*100)+'% loaded'); }, // 加载进度

(error) => { console.log('An error happened'); } // 错误处理

);

// 相机控制(鼠标拖动旋转视角)

let isDragging = false;

let previousMousePosition = { x: 0, y: 0 };

window.addEventListener('mousedown', (e) => {

isDragging = true;

previousMousePosition = { x: e.clientX, y: e.clientY };

});

window.addEventListener('mousemove', (e) => {

if (!isDragging) return;

const deltaX = e.clientX - previousMousePosition.x;

const deltaY = e.clientY - previousMousePosition.y;

scene.rotation.y += deltaX * 0.01; // 左右拖动旋转Y轴(水平旋转)

scene.rotation.x += deltaY * 0.01; // 上下拖动旋转X轴(垂直旋转)

previousMousePosition = { x: e.clientX, y: e.clientY };

});

window.addEventListener('mouseup', () => { isDragging = false; });

// AI导游交互(调用后端API)

document.getElementById('ask-btn').addEventListener('click', async () => {

const question = document.getElementById('question-input').value;

const answerDiv = document.getElementById('answer');

answerDiv.textContent = 'AI导游思考中...';

try {

const response = await fetch('http://localhost:5000/ai_guide/ask', {

method: 'POST',

headers: { 'Content-Type': 'application/json' },

body: JSON.stringify({ question: question })

});

const data = await response.json();

answerDiv.textContent = data.answer;

} catch (error) {

answerDiv.textContent = '抱歉,AI导游暂时无法回答...';

}

});

// 渲染循环(让画面动起来)

function animate() {

requestAnimationFrame(animate);

renderer.render(scene, camera);

}

animate();

</script>

</body>

</html>

代码解读与分析

- 3D建模部分:COLMAP通过特征匹配和相机姿态估计生成稀疏点云(像"骨架"),OpenMVS填充细节生成稠密点云(像"肌肉"),最后纹理映射给模型"贴皮肤"(照片的颜色和细节);

- AI导游部分:Flask后端提供API接口,接收用户问题后,结合知识库调用ChatGPT生成回答,确保回答既准确又生动;

- 前端部分:Three.js负责3D渲染,通过鼠标交互让用户"转动视角",模拟"漫步"体验;API调用实现与AI导游的实时对话。

效果:打开index.html,你可以拖动鼠标360度观看校园钟楼的3D模型,输入"钟楼什么时候建的?",AI导游会回答:“校园钟楼建于1952年哦!最初是水塔,后来改成了现在的样子,每小时还会敲响校歌呢~”

实际应用场景

场景一:文化遗产保护——让濒危古迹"永不消失"

阿富汗巴米扬大佛在2001年被塔利班炸毁,但通过AI虚拟旅游,我们可以:

- 用历史照片和游客记忆(文字描述),通过NeRF和生成式AI重建大佛3D模型;

- 游客可"触摸"大佛的壁画细节,AI导游讲解其历史和艺术价值;

- 即使实体古迹消失,文化遗产也能以数字形式永久保存和传播。

场景二:教育——让历史课"走进"古罗马

传统历史课讲"古罗马斗兽场",学生只能看图片;AI虚拟旅游让课堂变成"穿越剧":

- 学生戴上VR设备,"站"在斗兽场中央,感受5万观众的欢呼声(AI生成音效);

- 点击座位,AI导游讲解"这个区域是贵族席位,那个是平民席位";

- 生成式AI"复原"角斗士比赛场景(非暴力版),学生直观理解古罗马社会结构。

场景三:无障碍旅游——让残障人士"走遍世界"

行动不便的残障人士难以远行,但虚拟旅游为他们打开大门:

- 坐轮椅的用户可通过语音控制"漫步"长城,无需担心台阶;

- 视障用户可通过AI导游的"语音描述"和触觉反馈设备(如手套)"触摸"埃菲尔铁塔的纹理;

- 听力障碍用户可实时看到AI导游的手语讲解和字幕。

场景四:旅游规划——“先体验,再出发”

普通游客规划旅行时,常因"照片与实景不符"踩坑;AI虚拟旅游提供"试玩"功能:

- 你想订"海景房"?先在虚拟旅游中"走进"酒店房间,360度查看窗外是否真的是海景;

- 想避开人流?系统根据历史数据模拟"黄金周的故宫",告诉你哪个时段人最少;

- 甚至能"试吃"当地美食(通过AR叠加食物3D模型和AI生成的口感描述)。

工具和资源推荐

3D重建工具

- COLMAP:开源SfM工具,适合从照片生成稀疏点云(入门首选);

- NeRF (Neural Radiance Field):基于深度学习的3D重建,生成超逼真场景(需GPU,适合高级用户);

- 3D Gaussian Splatting:2023年热门技术,重建速度快、渲染效果好,适合实时虚拟旅游;

- MeshLab:免费3D模型编辑工具,可简化模型(减小文件大小,加速加载)。

AI交互工具

- OpenAI API:ChatGPT/GPT-4用于AI导游问答,DALL-E用于生成场景图片;

- LangChain:连接大语言模型与知识库,实现"AI导游只说景点相关内容";

- Google Cloud Speech-to-Text:语音识别(将用户语音转为文字);

- ElevenLabs:生成逼真TTS语音(让AI导游有"个性化声音",如"温柔女声"或"沉稳男声")。

前端与渲染工具

- Three.js:网页3D渲染框架,适合开发轻量级虚拟旅游网页端;

- Unity:游戏引擎,支持VR/AR,适合开发高质量虚拟旅游APP;

- Cesium:专注于地理空间3D渲染,适合"全球尺度"虚拟旅游(如"从太空看地球,再放大到具体景点");

- AWS CloudFront/阿里云CDN:加速3D模型传输,让全球用户都能快速加载场景。

开源项目与数据集

- 开源虚拟旅游项目:OpenVRTour(基于Three.js的虚拟旅游框架);

- 景点3D模型数据集:Matterport3D(室内场景)、Replica(室内外场景);

- 学术论文:NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis(3D重建核心论文)、GPT-4V: Vision Language Model(多模态交互参考)。

未来发展趋势与挑战

趋势一:元宇宙融合——从"虚拟旅游"到"虚拟生活"

未来的虚拟旅游不再是"孤立体验",而是元宇宙的一部分:

- 你在虚拟巴黎埃菲尔铁塔"遇到"朋友的虚拟化身,一起看日落、聊天;

- 在虚拟卢浮宫买的数字艺术品,可带回自己的元宇宙"家"中展示;

- 旅游平台与元宇宙社交平台打通,形成"旅游+社交+消费"的生态。

趋势二:个性化与沉浸感升级——“你的专属旅游世界”

- 感官全模拟:除了视觉/听觉,加入嗅觉(AI生成"海边的咸腥味")和触觉(VR手套模拟"沙子的粗糙感");

- 历史与幻想交织:你可以"选择"和梵高一起逛他的画室(生成式AI复原梵高形象和对话),甚至"穿越"到100年前的上海外滩;

- AI导游个性化:根据你的年龄(给小孩讲简单故事,给成人讲深度历史)、兴趣(给建筑迷讲结构细节,给美食迷推荐当地小吃)动态调整讲解内容。

挑战一:技术门槛与成本

- 3D重建成本高:高精度建模需要无人机、激光扫描仪,小型旅游公司难以承担;

- 算力需求大:实时渲染和生成式AI需要强大GPU,移动端体验受限(如手机

更多推荐

已为社区贡献155条内容

已为社区贡献155条内容

所有评论(0)