神经符号人工智能:融合感知与推理的下一代AI范式

神经符号AI:融合感知与推理的新范式 神经符号AI通过整合神经网络的感知能力与符号系统的推理能力,正在推动AI技术的革新。在医疗领域,IBM的MedBrain5.0系统结合医学影像特征与临床指南,将早期癌症误诊率降至0.3%;上海交大的BEAM-1机器人则在复杂环境中实现了98.5%的任务成功率。自动驾驶领域,Waymo的ChauffeurNet系统通过神经符号融合,显著提升了决策可解释性。 核心

神经符号人工智能(Neuro-Symbolic AI)作为连接神经网络与符号系统的桥梁,正在人工智能领域掀起一场深刻的技术革命。这一范式通过将神经网络强大的模式识别能力与符号系统卓越的逻辑推理能力相结合,不仅解决了传统AI的"黑箱"问题,还显著提升了系统的可解释性、因果推理能力和跨任务泛化能力 [5]。2025年的最新研究表明,神经符号AI在医疗诊断、机器人规划等关键领域已取得突破性进展,如IBM的MedBrain 5.0系统将早期癌症误诊率降至0.3%的历史低点,上海交通大学的BEAM-1电池拆解机器人在复杂非结构化环境中实现98.5%的任务成功率 [3]。然而,尽管前景广阔,神经符号AI仍面临符号与神经组件深度融合、因果推理效率优化、以及跨学科人才培养等挑战。随着Gartner预测到2026年65%的新兴AI系统将采用神经符号架构,这一技术路线有望在未来十年内重塑医疗、自动驾驶、工业制造等多个高风险领域的AI应用格局 [72]。

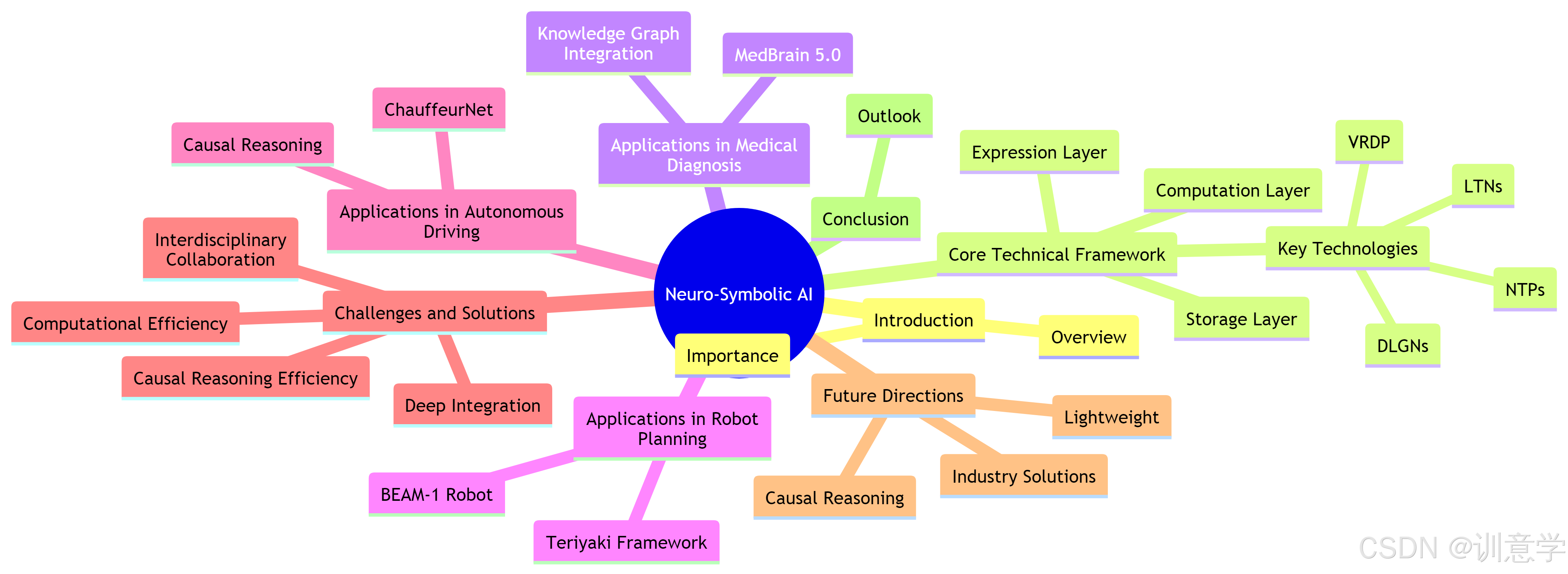

一、神经符号AI的核心技术框架

神经符号AI的核心在于构建一个分层次的融合架构,实现感知与推理的无缝衔接。该架构通常包含三个层次:表达层、计算层和存储层,分别对应数据库的经典三层架构 [2]。表达层负责解析复杂指令并拆解任务,将其转化为感知和推理的子任务组合;计算层通过调度异构计算资源(如CPU、GPU和TPU),结合神经算子与符号算子,实现感知与推理的互动增强;存储层则管理多模态数据与思维数据,确保数据的一体化存储和基于AI模型的交叉更新。

在知识图谱与神经网络的结合方面,研究者开发了多种创新方法。逻辑张量网络(LTNs)通过将一阶逻辑规则编码为张量,并使用ELU激活函数实现约束优化,支持知识图谱补全和分类任务 [15]。例如,将"患者存在肿瘤"这样的命题映射为连续真值μ(P(x))∈[0,1],既保留符号透明度,又兼容梯度优化。PROTO-LTN进一步扩展了原型嵌入机制,减少参数量并提升零样本学习效果 [18]。在机器人规划领域,GC-VSA(网格细胞向量符号架构)通过复数向量编码和块级循环卷积实现符号绑定,其分数幂编码(FPE)允许非整数步长操作,提升空间连续性 [24]。InteractE模型则利用循环卷积增强三元组特征交互,避免传统卷积的边界限制 。

逻辑推理与深度学习的融合则通过可微分逻辑层和混合计算框架实现。深度可微分逻辑门网络(DLGNs)用连续化逻辑门(如软与门、或门)替代传统神经元,并通过softmax概率分布选择逻辑运算 [12]。训练时使用可微分近似,推理时切换为离散运算以提升效率。神经定理证明器(NTPs)基于向量符号架构(VSA)的循环卷积操作,将符号规则编码为向量空间中的代数运算,实现端到端可微分推理 [16]。例如,FIMO数据集验证了其在数学定理证明中的有效性。

在因果推理方面,可微分物理模型(VRDP)通过从视频和问题对中学习物理参数,并利用显式的物理模型对物体动力学进行建模,支持长期预测和反事实推理 。该模型由视觉感知、概念学习器和可微物理模拟三个模块组成,通过神经符号执行器实现逐步推理。2025年南大周志华团队的AAAI杰出论文《Efficient Rectification of Neuro-Symbolic Reasoning Inconsistencies by Abductive Reflection》提出了基于溯因学习的因果推理机制,通过构建反思向量标记并纠正神经网络输出的因果不一致性,显著提升推理准确性 [67]。

|

技术框架 |

关键技术 |

应用场景 |

性能优势 |

|

逻辑张量网络(LTNs) |

张量编码逻辑规则、ELU激活函数 |

知识图谱补全、分类任务 |

连续真值表示、可微优化 |

|

可微分逻辑门网络(DLGNs) |

软与门/或门、softmax概率分布 |

多模态数据处理、注意力门控 |

训练可微、推理高效 |

|

神经定理证明器(NTPs) |

循环卷积、向量空间推理 |

数学定理证明、复杂逻辑推理 |

端到端可微、推理路径透明 |

|

可微物理模型(VRDP) |

物理参数学习、显式动力学建模 |

自动驾驶、视频推理 |

支持反事实推理、长期预测 |

二、医疗诊断领域的应用与突破

医疗诊断是神经符号AI最具潜力的应用领域之一。传统神经网络虽然在医学影像分析中取得了显著进展,但其"黑箱"特性导致医生难以理解诊断依据,且无法整合临床指南等符号知识。神经符号AI通过融合医学知识图谱与深度学习模型,不仅提升了诊断准确率,还实现了决策过程的可解释性 。例如,IBM的MedBrain 5.0系统结合了医学影像特征与临床指南,生成可追溯的推理路径,将误诊率较纯数据驱动模型降低40% [30]。

在具体实现上,医疗神经符号系统通常采用"知识图谱+认知推理+逻辑表达"的三层架构。第一层处理知识扩展,第二层进行逻辑推理和决策(采用图神经网络和符号知识结合的方法),最终实现用符号知识的表示、推理和决策来解决深度学习求解过程的黑盒问题 。例如,浙江大学的Zhang团队提出了基于知识图谱表示学习和规则挖掘结合的方法,通过规则挖掘提取可代表知识图谱语义信息的Horn逻辑规则,再通过基于规则的物化推理方法将相应的隐藏语义信息注入到知识图谱表示学习模型中,提升嵌入效果 。

吉林大学的Cui等人开发的通用关注成本的图生成框架,在分子发现和神经架构搜索等任务中能够找到次优甚至最优解,同时比传统深度图生成技术降低了30%~95%的评估代价 。这为医疗领域的药物研发提供了新的可能性,使AI驱动的生成式化学平台可在48小时内设计出符合靶点特性的分子结构,较传统方法效率提升万倍 [35]。

然而,医疗AI也面临伦理与知情同意的挑战。医疗人工智能对知情同意带来了诸多新问题,弱人工智能的黑箱属性使得患者对AI决策过程的知情难以实现 。为应对这一挑战,医方应增加患者知情同意的内容,并利用人工智能应对知情同意的形式主义问题。在处理患者个人信息时,必须严守知情同意原则,如《中华人民共和国医师法》第二十五条规定:"医师在诊疗活动中应当向患者说明病情、医疗措施和其他需要告知的事项。"

三、机器人规划领域的创新应用

机器人规划是神经符号AI的另一重要应用领域,特别是在复杂动态环境中的任务执行。传统机器人依赖预设程序或纯数据驱动方法,难以适应非结构化环境和处理多变的任务需求。神经符号AI通过将环境感知与任务逻辑相结合,使机器人具备更强的自主决策能力。

上海交通大学开发的电池拆解自主移动机器人BEAM-1是神经符号AI在工业机器人领域的代表性应用。该系统依靠多传感器和神经谓词的组合,具备自主感知、决策和执行的能力,在复杂情况下完成螺栓拆解任务 [40]。BEAM-1系统通过建立基于视觉的位姿感知方法和基于力感知的拆解行为柔顺控制模型,结合感知运动控制反馈和先验知识的约束,优化全局性实时感知控制策略,实现拆解动作的稳健控制 [3]。在2024年英特尔中国学术峰会和IROS 2024会议上,BEAM-1系统展示了其在动力电池再制造领域的应用潜力 [3]。

在动态环境适应方面,A. Capitanelli和F. Mastrogiovanni提出的Teriyaki框架结合大型语言模型与符号任务规划,解决了传统符号规划在复杂、动态环境中扩展性差的问题 [34]。该框架利用GPT-3等LLM生成问题文件,通过符号规划器进行推理,使系统能够适应更多类型的环境变化和任务需求。实验表明,Teriyaki在Alfworld测试集上比纯LLM方法(如ReAct)表现更优,推理效率和成功率均有显著提升 [34]。

另一个值得关注的是KRCL(知识增强的闭环反馈)规划器。该系统采用神经-符号融合的双向规划器,通过闭环反馈过程兼顾有效学习与推理能力,促进规划器纠正错误并寻找正确的解决方案。KRCL在PlanBench基准数据集上与大型语言模型OpenAI o1的对比显示,其在规划覆盖率和规划效率方面均显著优于OpenAI o1 [39],验证了神经符号系统在规划任务中的优势。

在工业制造领域,神经符号AI的应用极大提高了拆解效率和安全性,降低了人为失误的风险 [40]。在家庭服务场景中,搭载神经符号AI的扫地机器人可以实现更智能的清洁和环境整理任务,能识别不同材质的障碍物,决定是否夹取以及如何夹取,甚至根据地面脏污程度自动调整清洁策略,灵活应对家庭成员的作息时间 [40]。

四、自动驾驶领域的因果推理进展

自动驾驶是神经符号AI最具挑战性的应用领域之一,因为它要求系统在复杂、动态的环境中做出安全可靠的决策。传统深度学习模型在自动驾驶中面临"黑箱"决策和缺乏可解释性的问题,而神经符号AI通过结合因果推理与环境感知,为自动驾驶提供了新的技术路径 [6]。

Waymo的"ChauffeurNet"系统代表了神经符号AI在自动驾驶中的最新应用。该系统通过神经网络处理感知任务(如物体识别、距离估计),同时利用符号推理引擎处理逻辑任务(如交通规则理解、路径规划)。神经符号AI在自动驾驶中的应用使系统能够解释为什么选择急刹或变道,从而增强了用户对系统的信任 [52]。此外,神经符号AI还通过结合因果推理模型,提高了系统在极端场景下的泛化能力。

2025年自动驾驶领域的研究趋势显示,多模态感知的深度融合与轻量化、端到端决策系统的可解释性与安全性、车路云协同的规模化落地等方向是神经符号AI的重点应用领域 [58]。例如,特斯拉纯视觉路线与多模态路线的博弈,催生了"软硬件协同优化"的新范式;而中国新基建政策支持的"车路云一体化"则被视为解决单车智能成本高、场景受限问题的关键 [58]。

在具体技术实现上,自动驾驶神经符号系统通常采用"感知-推理-行动"的认知循环框架 [20]。感知层融合感官输入并将其映射到高层观察,推理层通过应用符号规则和知识进行深思熟虑的思考,行动层则促进可信且可靠的执行。这种组合方法使智能体能够应对需要数据驱动学习和逻辑推理的复杂挑战 [20]。

然而,自动驾驶领域仍面临信任危机。2021年蔚来车主的事故引发了关于自动驾驶责任归属的讨论。威马CEO沈晖指出,L2级别驾驶员是功能操作主体,而L4级以上操作主体才是车辆本身。理想汽车CEO李想则呼吁统一自动驾驶的中文名词和标准,避免夸张宣传造成用户误解 。神经符号AI通过增强系统的可解释性和决策透明度,有望缓解这一信任危机 [52],使自动驾驶技术更安全地应用于实际场景。

五、神经符号AI面临的挑战与解决方案

尽管神经符号AI取得了显著进展,但仍面临多重挑战。首先,符号与神经组件的深度融合是技术瓶颈 [4]。神经网络处理连续向量,而符号系统处理离散逻辑规则,两者在表示形式和优化目标上存在根本差异。例如,逻辑门本质上是离散的,无法直接参与梯度优化。为解决这一问题,研究者开发了可微分逻辑门,通过连续函数近似传统逻辑门的功能,如使用sigmoid函数构建可微分与门或或门,使其具备可微性并能融入深度学习框架 [10]。

其次,因果推理与动态适应仍是技术难点 [4]。神经网络擅长从数据中学习模式,但难以处理因果关系和环境动态变化。剑桥大学AI实验室主任指出:"我们尚未找到实现机器意识的理论路径,这可能是比算力更关键的瓶颈。" [56]为应对这一挑战,南大周志华团队的ABL-Refl框架通过构建反思向量标记并纠正神经网络输出的因果不一致性,显著提升了推理准确性 [67]。此外,GFlowNet框架结合神经符号系统,通过因果推理优化编码器-解码器策略,减少通信开销,为自动驾驶等动态场景提供了新的技术路径 [23]。

第三,计算效率与资源限制是实际部署的障碍。神经符号AI通常需要处理大规模知识图谱和复杂推理任务,这对硬件资源提出了较高要求。为解决这一问题,DeepSeek与豆包等研究团队提出了维度敏感的稀疏化策略和异构计算框架,将高维符号推理卸载至量子协处理器,利用量子计算的并行性和高效性处理高维计算任务 [9]。然而,量子计算技术目前仍处于发展阶段,需要进一步的研究和工程实现 [9]。

最后,跨学科协同的难度制约了技术发展 [9]。神经符号AI需要深度融合计算机科学、数学、物理学、认知科学等多个学科的知识。例如,在开发可微逻辑推理层时,需要计算机科学家熟悉符号系统的数学完备性,以避免逻辑错误;同时还需要物理学家和数学家解决梯度传播的数值稳定性问题,防止在维度跃迁过程中出现梯度爆炸等问题 [9]。为应对这一挑战,学术界正在推动跨学科人才培养,建立理论-实验闭环,通过建立维度逻辑的数学评估基准,量化认知能力提升 [9]。

六、未来发展方向与实践建议

神经符号AI的未来发展将围绕几个关键方向展开。首先,因果推理与可解释性将继续深化 [4]。南大周志华团队的ABL-Refl框架展示了神经符号AI在解决因果推理问题上的潜力,未来研究将聚焦于开发更高效的因果推理模型和知识表达方法,使AI系统能够更好地理解世界运行的因果机制 [67]。

其次,轻量化与边缘计算将成为重要趋势。为解决神经符号AI在资源受限设备上的部署问题,研究者将探索更高效的算法和架构,如基于VSA的神经符号系统。据材料[24]报道,CogSys框架通过算法层面的符号因式分解策略和硬件层面的可重构架构,相比TPU类脉动阵列实现了75.9倍的加速,仅增加4.8%的面积开销,相比GPU则实现了4倍至95倍的加速。以4平方毫米的面积和1.48瓦的功耗实现了高效的神经符号AI处理能力,为边缘设备上的应用提供了可能 [20]。

第三,行业特定解决方案将加速落地。神经符号AI在不同行业的应用需要定制化的技术路线和解决方案。例如,在医疗领域,需要构建涵盖医学知识、临床指南和患者数据的医疗知识图谱;在自动驾驶领域,需要开发能够处理复杂交通场景和规则的推理框架;在工业制造领域,则需要构建能够理解产品结构和制造工艺的知识库 [3]。

基于上述分析,提出以下实践建议:

分阶段部署策略:企业应采用渐进式的方法部署神经符号AI系统。首先构建领域知识图谱,整合专家经验和规则;然后开发神经网络模型处理感知任务;最后实现两者的融合与协同优化。例如,在医疗领域,可先构建涵盖医学知识和临床指南的知识图谱,再将其与医学影像分析模型结合,逐步实现可解释的诊断系统 。

跨学科团队建设:神经符号AI的研发需要计算机科学家、数学家、领域专家等多学科人才的紧密合作。企业应建立跨学科团队,促进不同领域知识的融合与交流。例如,DeepSeek与豆包团队在开发神经符号系统时,采用了计算机科学家、数学家和物理学家的深度协作模式,有效解决了梯度传播效率和符号规则编码等技术难题 [9]。

伦理框架设计:在高风险领域应用神经符号AI时,应设计完善的伦理框架,确保系统的安全性和可靠性。例如,DeepMind的宪法学习框架使AI在自主进化中始终遵循《世界医学协会赫尔辛基宣言》等基本原则;波士顿医疗设备厂商在AI影像设备中植入物理开关,医生可一键中止算法运行并切换至纯人工模式,为紧急情况提供保障 [76]。

数据质量与多样性管理:神经符号AI依赖高质量的数据和知识,企业应重视数据质量管理和多样性提升。例如,在医疗领域,需确保训练数据涵盖不同地区、不同人群的病例,避免地域不平衡导致的算法偏见;在自动驾驶领域,需收集多样化的交通场景数据,包括极端天气、复杂路况等,提高系统的泛化能力 [77]。

七、结语与展望

神经符号AI作为融合感知与推理的下一代AI范式,正在解决传统AI面临的"黑箱"问题和可解释性挑战。通过结合神经网络的强大感知能力和符号系统的深度推理优势,神经符号AI为医疗诊断、机器人规划、自动驾驶等高风险领域提供了更安全、可靠的技术解决方案 [1]。随着技术的不断成熟,神经符号AI有望在未来十年内重塑这些领域的AI应用格局。

然而,神经符号AI的发展仍面临多重挑战,包括符号与神经组件的深度融合、因果推理效率优化、计算资源限制和跨学科人才培养等。解决这些挑战需要学术界和产业界的共同努力,推动理论创新与实践应用的结合 [9]。例如,通过建立理论-实验闭环,量化认知能力提升;通过异构计算框架和边缘计算技术,提高系统的效率和可扩展性;通过跨学科人才培养,促进不同领域知识的融合与交流 [9]。

最终,神经符号AI的目标是构建具备"感知+推理"能力的通用人工智能系统,使机器能够像人类一样思考和学习 [5]。这一目标的实现将需要持续的技术创新和跨学科合作,以及在实际应用中不断验证和优化系统性能。随着Gartner预测到2026年65%的新兴AI系统将采用神经符号架构,这一技术路线有望在未来几年内成为AI发展的主流方向 [72],为各行业带来革命性的变革。

参考来源:

1. 为什么我们需要神经符号人工智能-信息资源管理-中国信息协会教育培训平台

2. 神经符号数据库-袁野-中国计算机学会通讯2025年第4期-CCF数字图书馆

4. 综述:神经符号人工智能综述:整合推理与学习的高级认知系统-生物通

6. 人工智能-神经符号一体化-打通数据驱动与规则推理的最后一公里-个人文章-SegmentFault 思否

7. 标题:神经符号AI的发散创新之旅引言=随着人工智能技术的飞速发展,神经符号AI成为了研究的热点领-CSDN博客

8. 发散创新:神经符号AI的新探索与实现*随着人工智能技术的飞速-CSDN博客

10. Transformer—Q157可微分逻辑门在注意力门控中的梯度近似_ste截断可微分-CSDN博客

11. Neurosymbolic AI for Reasoning over Knowledge Graphs: A Survey

12. 逆向设计智能物质:可微分逻辑元胞自动机破解数十年难题|向量|鲁棒性_网易订阅

13. Neuro-Symbolic Inductive Logic Programming with Logical Neural Networks

14. Is Neuro-Symbolic AI Meeting its Promise in Natural Language Processing? A Structured Review

16. Integrating Learning and Reasoning with Deep Logic Models

17. Generalize Symbolic Knowledge With Neural Rule Engine

18. PROTOtypical Logic Tensor Networks (PROTO-LTN) for Zero Shot Learning

19. FIMO: A Challenge Formal Dataset for Automated Theorem Proving

20. 通过算法-硬件协同设计实现高效且可扩展的神经符号认知系统|卷积|向量|深度思考模型|神经符号|神经网络|算法|认知系统|高维_手机网易网

21. A Novel Neural Network Structure Constructed according to Logical Relations

22. Optimizing the Convolution Operation to Accelerate DNN on ...

23. Neuro-Symbolic Causal Reasoning Meets Signaling Game for Emergent Semantic Communications

24. 认知地图结构向量代数,GC-VSA统一框架整合空间和符号信息的能力|高维|张量|卷积|拓扑_网易订阅

25. AI十年内能像人类一样思考?本吉奥的预言是否过于乐观_极客网

26. 循环卷积(Circular Convolutions)CSDN博客

27. 什么是BEAM机器人?让我们来造一个|What is aBEAMrobot?lets build one_哔哩哔哩_bilibili

28. Artificial Intelligence and Patient-Centered Decision-Making

29. 简单、便宜、易于组装的一款BEAM积木昆虫机器人_电路

30. 普融花:未来人工智能如何引领科技发展|算法|智能体|量子计算|...

32. 革命性突破!神经符号人工智能将改变未来科技格局_技术_应用_数据

33. Artificial Intelligence and Patient-Centered Decision-Making

34. A Framework for Neurosymbolic Robot Action Planning using Large Language Models

35. 普融花:未来人工智能如何引领科技发展|算法|智能体|量子计算|...

36. Dynamic Planning with a LLM

37. 革命性突破!神经符号人工智能将改变未来科技格局_技术_应用_数据

39. “神经-符号”融合规划器性能显著超越o1:借鉴人类运动学习...

40. 具身智能机器人:神经符号自主操作引领未来科技革命_决策_技术...

42. 普融花:未来人工智能如何引领科技发展|算法|智能体|量子计算|...

43. 具身智能机器人实验平台:神经符号AI_杯子_推理_逻辑

44. Constructing and Interpreting Causal Knowledge Graphs from News

45. On the Generalization and Adaption Performance of Causal Models

46. Causal inference is not just a statistics problem

47. A Review of the Role of Causality in Developing Trustworthy AI Systems

49. Knowledge-enhanced Neuro-Symbolic AI for Cybersecurity and Privacy

50. AI十年内能像人类一样思考?本吉奥的预言是否过于乐观_极客网

53. Towards Cognitive AI Systems: a Survey and Prospective on Neuro-Symbolic AI

55. Knowledge-enhanced Neuro-Symbolic AI for Cybersecurity and Privacy

56. AI十年内能像人类一样思考?本吉奥的预言是否过于乐观_极客网

59. Towards Cognitive AI Systems: a Survey and Prospective on Neuro-Symbolic AI

61. Knowledge-enhanced Neuro-Symbolic AI for Cybersecurity and Privacy

62. AI十年内能像人类一样思考?本吉奥的预言是否过于乐观_极客网

65. Towards Cognitive AI Systems: a Survey and Prospective on Neuro-Symbolic AI

66. 南大周志华带队斩获AAAI 2025杰出论文奖!吴恩达亲临现场,3篇...

67. 南大周志华团队获奖,AAAI 2025杰出论文奖出炉_NeSy_arxiv_...

69. Towards a Feminist Metaethics of AI

70. Autonomous Driving with Spiking Neural Networks

72. 神经符号AI:结合深度学习和符号逻辑的下一代AI_到2026年,65%的新兴ai系统将采用神经符号架构-CSDN博客

73. Artificial Intelligence and Patient-Centered Decision-Making

74. WaymoOpen Dataset2025版本Python包更新解析-CSDN博客

75. Towards A Unified Utilitarian Ethics Framework for Healthcare Artificial Intelligence

76. AI医疗伦理困局破题之道:2025全球治理框架与人文守护路径-...

77. 2025医疗AI革命:当DeepSeek成为医生的“超级外脑”人类会失业吗?系统_数据_算法

以下是神经符号AI在医疗诊断领域的应用代码框架示例(基于PyTorch和逻辑编程):

import torch

import torch.nn as nn

from problog.logic import Term, Clause

from problog.program import PrologString

# 神经网络组件 - 医学影像特征提取

class MedicalNet(nn.Module):

def __init__(self):

super(MedicalNet, self).__init__()

self.cnn = nn.Sequential(

nn.Conv2d(3, 32, kernel_size=3),

nn.ReLU(),

nn.MaxPool2d(2),

nn.Conv2d(32, 64, kernel_size=3),

nn.ReLU(),

nn.AdaptiveAvgPool2d(1)

)

self.feature_heads = nn.ModuleDict({

'spiculation': nn.Linear(64, 1),

'calcification': nn.Linear(64, 1),

'size': nn.Linear(64, 1)

})

def forward(self, x):

features = self.cnn(x).squeeze()

return {name: torch.sigmoid(head(features))

for name, head in self.feature_heads.items()}

# 神经符号接口 - 将神经网络输出转换为逻辑事实

class NeuroSymbolicTranslator:

def __init__(self, threshold=0.5):

self.threshold = threshold

def to_logical_facts(self, scan_id, predictions):

facts = []

# 将神经网络输出转换为逻辑谓词

if predictions['spiculation'] > self.threshold:

facts.append(f"spiculation({scan_id})")

if predictions['calcification'] > self.threshold:

facts.append(f"calcification({scan_id})")

if predictions['size'] > 30.0: # 大小大于30mm

facts.append(f"large_size({scan_id})")

return facts

# 符号推理引擎 - 基于医学知识库进行推理

class MedicalReasoner:

def __init__(self, knowledge_base):

self.knowledge_base = knowledge_base

def diagnose(self, facts):

# 构建ProbLog程序

program = self.knowledge_base + "\n" + "\n".join(facts)

# 添加推理规则

program += """

% 医学诊断规则

malignant(X) :- spiculation(X), large_size(X), not calcification(X).

benign(X) :- calcification(X), not spiculation(X).

"""

# 执行推理

results = PrologString(program).query()

return results

# 示例使用

if __name__ == "__main__":

# 初始化组件

model = MedicalNet()

translator = NeuroSymbolicTranslator()

reasoner = MedicalReasoner("""

% 医学知识库基础规则

require_biopsy(X) :- malignant(X).

follow_up(X) :- benign(X).

""")

# 处理输入数据

input_scan = torch.randn(1, 3, 128, 128) # 模拟CT扫描

predictions = model(input_scan)

# 转换为符号事实

facts = translator.to_logical_facts("scan_123", predictions)

# 执行符号推理

diagnosis = reasoner.diagnose(facts)

print("诊断结果:", diagnosis)更多推荐

已为社区贡献20条内容

已为社区贡献20条内容

所有评论(0)