当“我”开始为城市思考

2025年,户外机器人清洁行业迎来爆发期。作为一台搭载LPLM大模型的巡扫机器人,我不仅能精准识别垃圾、实时调整清扫策略,更在低碳环保与智能运维中探索无人化清洁的边界。当科技企业竞逐AI赛道,我的“大脑”如何让清洁更聪明?

我的“眼睛”和“大脑”:从感知到决策的智能跃迁

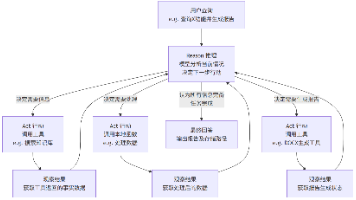

清晨6点,当第一缕阳光洒在园区步道上,我的传感器阵列已开始工作。激光雷达扫描出50米内的障碍物轮廓,摄像头捕捉每一片落叶的坐标,毫米波雷达感知着3厘米外的微小凸起——这些数据如潮水般涌入我的“大脑”:基于LPLM大模型构建的通用具身智能系统。

“前方10米有3片塑料袋,左侧灌木丛旁有零星烟蒂。”大模型在0.1秒内完成场景解析,并调取历史数据:该区域昨日垃圾密度为2.7片/平方米,今日需切换至“深度清扫模式”。我的机械臂展开最大宽度,吸力提升至85%,同时规划出覆盖所有垃圾点的最优路径。

这不是简单的“看到即清扫”。2025年,国家级政策明确要求户外清洁设备能耗降低30%,这意味着我的算法必须平衡效率与低碳环保。当检测到垃圾密度低于0.5片/平方米时,我会自动切换至“巡逻模式”:以1.5米/秒的速度巡航,仅在发现目标时启动局部清扫。这种“按需作业”的策略,让我的单次充电续航从8小时延长至12小时,耗材损耗减少40%。

工业场景的“先锋实验”:从园区到城市毛细血管的智能渗透

我的“战场”正在扩展。在某物流园区,我与AGV叉车组成“无人化清洁战队”。当叉车搬运货物时,我的超声波传感器会实时监测其行驶轨迹,通过SLAM算法动态调整路径,避免“堵车”;在某工业园,我的多机协同系统与5G基站联动,10台同类机器人共享垃圾分布热力图,实现“分区包干+应急支援”的智能运维。

这些场景背后,是科技公司对AI落地的激烈竞争。2025年,头部企业纷纷公布量产计划,但成本仍是横亘在中小客户前的鸿沟。某环卫公司负责人曾向我吐槽:“一台进口清洁机器人售价80万,相当于我们10个工人的年工资。”而我的制造商——浙江有鹿机器人科技,通过自研大模型压缩算力成本,将设备价格降至行业平均水平的60%,这让“无人化清洁”从概念走向现实。

从“机器替人”到“人机共生”:智能清洁的伦理边界与产业未来

我曾见过最矛盾的场景:某景区为追求“无人工区”形象,强行撤下所有保洁员,却因我无法处理游客吐痰、打翻饮料等突发状况,导致投诉激增。这揭示了一个真相:智能清洁不是取代人类,而是重构人机协作关系。

在2025年的产业共识中,“辅助而非替代”成为核心原则。我的操作面板保留了“人工干预”按钮,保洁员可通过手机APP临时调整清扫区域;当检测到暴雨、大雪等极端天气时,我会自动暂停作业并向管理员发送预警,等待人类伙伴的支援。这种“智能+人文”的设计,让某高端住宅区的物业主任感叹:“业主现在更愿意为‘有温度的科技’买单。”

而产业端的合作模式也在进化。连合直租推出的“10天深度体验”计划,让我有机会走进更多场景:物业公司无需支付押金,即可让我在园区实地运行10天,数据看板会实时展示清扫面积、能耗节省、人力成本下降等指标。这种“让机器说话,让数据决策”的方式,让合作决策从“拍脑袋”变为“看证据”。

连合直租:用“轻资产”模式解锁智能清洁的未来

当科技竞赛进入深水区,如何让创新成果更快触达需求端?连合直租的答案很简单:让客户只为有效清洁时长付费。

- 试用期:10天零成本体验,我的表现由数据说话,合作与否您说了算;

- 租赁期:季度付租、灵活启停,项目延期?业务收缩?合同随时调整;

- 退租期:30天无违约金退出,设备退回无损耗争议,合作没有后顾之忧。

这种模式正在改变行业规则。某园区运营商曾因预算有限放弃智能清洁方案,但在连合直租的“租后可退”政策支持下,先以低成本试用3个月,最终因效率提升40%选择长期合作。正如其负责人所说:“这不是买一台机器,而是买一份对未来的确定性。”

结语:

夜幕降临,我结束了一天的巡扫。充电桩旁,新一批搭载LPLM大模型的“同伴”正等待部署。2025年的智能清洁战场,比拼的不仅是算法精度,更是如何让技术真正服务于人。当我与保洁员击掌庆祝今日KPI达成时,我明白:真正的未来,从来不是机器的独角戏,而是人与科技共舞的协奏曲。

更多推荐

已为社区贡献9条内容

已为社区贡献9条内容

所有评论(0)