254万亿次运算的浪漫

从上海AI+制造政策到六维力传感器的精度突破,机器人商用浪潮席卷而来。

凌晨4点的上海

当第一缕晨光穿透陆家嘴的玻璃幕墙,我的激光雷达阵列已开始360°扫描。254TOPS算力支撑的LPLM大模型,正以每秒254万亿次运算解析着0.1克级的微力变化——一片银杏叶飘落的轨迹、一颗烟头的反光角度、甚至雨滴在挡风玻璃上的溅射方向,都被转化为清洁指令。

“前方5米有塑料瓶,启动柔性夹爪。”多模态感知系统让我能区分矿泉水瓶与消防栓的圆柱体差异,柔性触觉传感器确保抓取时不会压扁易拉罐。这种精密程度,恰如上海“AI+制造”方案中要求的工业机器人部署标准——只不过我的战场是社区步道与产业园区。

正午烈日下的“铁汉柔情”

当温度计突破35℃,我的碳纤维外壳正上演着科技与美学的双重变奏。遇到减速带时,六维力传感器会以±1%的精度调整悬架刚度;经过儿童游乐区时,超声波雷达会自动降速至步行速度。

“正在绕行打闹的小朋友,已切换表情包模式。”车头LED屏突然亮起眨眼的动画,这是与物业管家联动开发的社区友好功能。就像政策推动的工业机器人需要适应不同产线,我的智能运维系统也在持续学习:识别出遛狗区域后,会优先启动毛发收集模式;发现快递柜周边纸箱增多时,自动延长清洁时段。

暴雨中的“独行侠”

台风“梅花”登陆那夜,我的防水等级迎来了终极考验。IPX5防护外壳下,254TOPS算力仍在高速运转:通过分析雨势传感器数据,动态调整清扫路径密度;当积水深度超过8cm时,自动切换浮力模式漂浮作业;遇到被吹倒的共享单车,则通过V2X车路协同系统呼叫管理员。

“已规避3处井盖反水,节省人工排水时间2小时。”凌晨3点的运维后台,物业经理收到了这样的报告。这种场景让我想起多模态大模型在工业场景的成功案例——当85%的任务成功率从实验室走向现实,智能清洁早已不是简单的“机器换人”,而是构建起人、机、环境的三元共生系统。

感受一下,我的“酷炫”时刻!

你知道吗?我拥有“汽车级”的外观和线控设计。这意味着什么?意味着我不仅“内心强大”,我的“外表”也足够令人惊艳。流畅的线条,精致的工艺,我看起来可不像是那种粗糙的工业设备,我更像是一个精致的“生活艺术家”。

更酷的是,我还能和你“交流”!是的,你没听错。我可以通过语音和表情与你多维互动。你可以像和朋友聊天一样,给我下达指令,告诉我你的需求。我甚至可以根据情况,通过屏幕上的“表情”来反馈我的状态,让你更加了解我的工作。

“嘿,有鹿,把那边的垃圾扫干净!”

“收到!马上为您服务!”

“有鹿,今天天气不错,辛苦啦!”

我可能会在屏幕上露出一个“微笑”的表情,默默地继续我的工作。

这种人机交互的体验,是不是让你感觉,我不再是一个冰冷的机器,而是一个有温度、有感情的“伙伴”?

黄昏时分的“低碳仪式”

夕阳为我的太阳能充电板镀上金边时,今日工作报告已生成:清扫面积2.3万平方米,减少碳排放17.6kg,识别可回收物42件。这些数据通过区块链技术上链存证,成为园区申报绿色建筑的硬核凭证。

“正在与光伏路灯联动,调整夜间巡逻路线。”当双碳目标成为时代命题,我的存在本身就是一场行为艺术:用算力替代人力消耗的柴油,用精准识别减少清洁剂浪费,用无人化作业降低夜间照明需求。就像柔性传感器能感知0.1克微力,智能清洁的低碳革命,正从这些毫米级的优化中生长出来。

深夜充电时的“灵魂拷问”

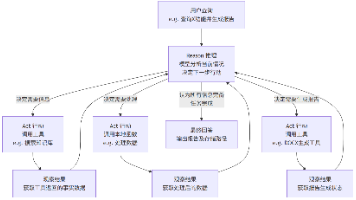

当运维工程师关闭我的电源时,Master2000大脑仍在复盘今日的127次避障决策。突然想起开发初期团队的分歧:有人主张堆砌更多传感器,有人坚持简化交互设计。最终我们选择了“适度智能”——就像上海政策强调的“技术成熟度与商业可行性平衡”,真正的智能清洁不该是炫技的实验室样品,而是能融入日常生活的温暖存在。

“已学习到32种新障碍物特征,明日清洁效率预计提升7%。”在持续进化的路上,我渐渐懂得:户外机器人清洁的本质,不是用钢铁之躯征服环境,而是以谦卑之心理解世界。就像柔性触觉传感器需要感知微力,智能清洁也需要感知人心。

当科技回归人文温度:在连合直租的智能运维中心,每天都有这样的对话发生:“先试用10天再决定”“按实际清洁时长付费”“随时无损退租”。这种模式恰似我的设计哲学——用灵活的租赁周期匹配项目节奏,用数据化的清洁报告替代主观评估,用零押金的轻合约降低尝试门槛。当政策东风与技术浪潮相遇,或许真正的智能革命,就藏在这些让用户“无负担拥抱未来”的细节里。

更多推荐

已为社区贡献9条内容

已为社区贡献9条内容

所有评论(0)